意味を見出そうとして、途方に暮れる。ルフ作品はそれで正解

2016/10/9

トーマス・ルフが、作品を通じて問い続けてきたこと──写真の意味、メディアの役割、美術史のコンテクスト……そうした既成概念を疑うことで、1980年代から彼のアート作品が暴いてきた現代社会の孕む危うさは、デジタル時代に生きる私たちにとって、ますます身近で見過ごせない問題となっている。

後編では、ルフの近年の展示作品に目を移して、さらに深くルフの提示するコンセプトを読み進めていく。

【前編】「トーマス・ルフ」はビジネスパーソンの一般教養だ 宇宙探査機の写真がアートになる?

── 前編のはじめに若林さんがおっしゃったように、ルフの作品は情緒とは無縁な世界で、むしろドライというかクールな印象があります。 若林 そうですね。心象っていうようなものは扱ってないですからね。どちらかというと「写真」とそれがイメージとして生成するメカニズムに関する探求とでもいうべきものが主題だと思います。

なので、仮に情緒というものが扱われたとしても、それがどういうメカニズムで生ずるのかというのが興味の対象であって、自分の情緒ではないんでしょうね。

若林恵 Kei Wakabayashi

1971年生まれ。ロンドン、ニューヨークで幼少期を過ごす。早稲田大学 第一文学部フランス文学科卒業。平凡社『月刊太陽』編集部を経て2000年に独立。カルチャー雑誌で記事の編集、執筆に携わるほか、書籍・展覧会カタログの企画・編集も数多く手がける。2011年より『WIRED』日本版編集長。

それは、いわゆるベッヒャー一派[*1]においては、非常に大きい特質だと思いますし、同じドイツのティルマンス(ヴォルフガング・ティルマンス)なんかも、実は似たようなスタンスで写真を捉えているようにも感じますね。イメージとは何によって構成されるのか、そういう探求なんだろうと、そんなふうに見ています。

*1 給水や鉱山塔などドイツの近代産業の象徴的なものを記録したタイポロジー(類型学)作品でドイツ写真の源流となったベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻。彼らが教鞭を執っていたデュッセルドルフ美術アカデミーからは、ベッヒャー派と呼ばれる、アンドレアス・グルスキーやトーマス・シュトルート、カンディダ・ヘーファーら優れたアーティストが誕生した。ルフはその筆頭である。

そういえばティルマンスも写真に興味を持った最初は「天体写真」だったと言いますが、それはルフも一緒なんですね。

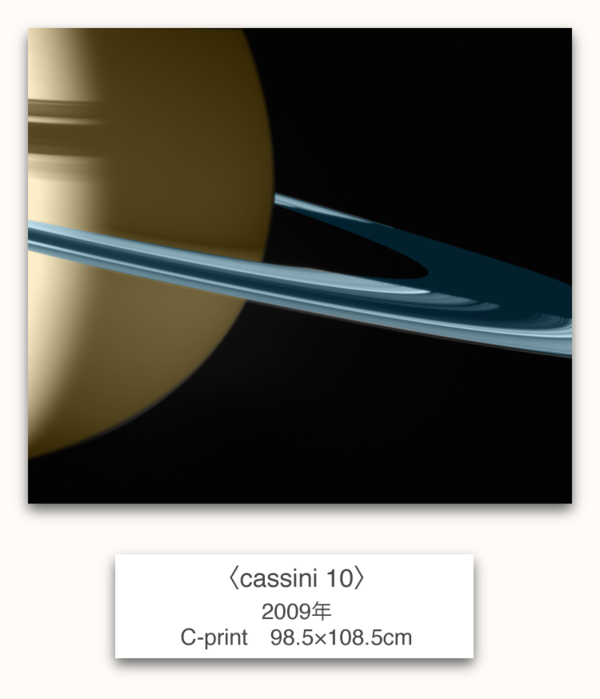

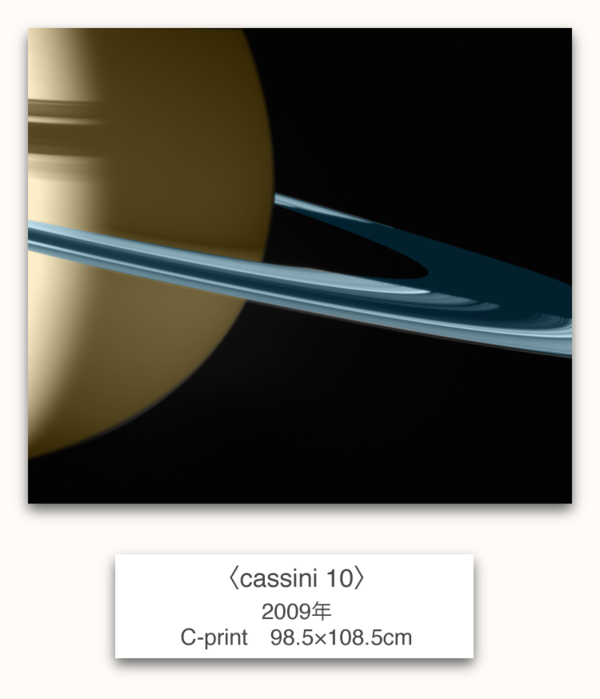

──〈cassini〉や〈ma.r.s.〉といったシリーズは、宇宙探査機によって撮影された土星や火星の写真を素材にしています。中には3Dメガネをかけて見る作品もありますね。ネット上の画像を用いた作品同様、自分で撮影したものではない写真を利用することに違和感を覚える人もいるかもしれません。

ルフは幼い頃から天文学への憧れを抱き続けてきた。NASAの宇宙探査機Cassiniによる土星とその衛星の写真は、ただひたすらカメラがなんの意図もなく記録したイメージだが、あえて彩色を施し、トーンを調整して、ネット上で見られるイメージとはまるで別物に仕立て上げてしまった。

同様に1997年に火星を周回するNASAの探査船が撮影した画像だが、こちらも色彩や角度をデジタル上で処理し、加工することで異なるイメージをつくり上げた。宇宙から送られてくる衛星写真や、監視カメラが捉えるこうした人を介在させない機械的撮影による無機質なイメージを操作し、文脈をスライドさせる試みもまた、ルフの真骨頂である。

そもそも写真の作者は誰なのかという問題はずっと大きな問題なんですよね。最近、どこかの猿がシャッターを押して自撮りした写真の著作権が猿にあるのか、カメラの所持者にあるのか、パブリックドメインになるのかという議論がありました。結局カメラの所有者に権利が帰属することになりましたが、写真に主体はあるのかという問題は、なかなか厄介なものです。

そもそも撮る主体なんていなくても映像は意味を持つんです。例えば監視カメラのようなものはずっと無人の目として何かを見ているわけですが、そこで撮られた映像は基本まったくの無価値で、そこになんらかの意味が発生するのは、事件なりが発生するときのみですよね。

そうした観点からいうと、映像に意味を与えるのは、実は、一方的にそれを「見る側」だ、とも言えるわけですね。

〈cassini〉や〈ma.r.s.〉でルフが使用した画像は、宇宙衛星から自動的に送られてくる記録データであり、人がシャッターを押してさえもいない。意思を持たないカメラがただ対象をスキャニングしているだけですから。

ただ、その一部をあるやり方で切り取って人に見せると、そこになんらかの意味が発生するというか、見る側からすると「なんか意味あるんだろう」と思っちゃうわけですね。

「トーマス・ルフ展」には、3Dメガネをかけて鑑賞する作品も。

ルフの作品のどれでもそうだと思うんですが、だいたい、どれも作品として意味なんてないと思うんですよ、ぶっちゃけ(笑)。でも、見る側は、そこには何が写ってるんだろう、と一生懸命その意味なり意図を探しちゃうわけ。

言ってみれば、ある映像を見せられることで「そこに意味を探して、なんとなくその意味を見つけちゃう」という、そのメカニズムを作動させ、しかも、それが機能不全に陥るように仕向けることが、ルフの狙いなんだと思うんです。

わかりやすいコンテクスト/プロトコルに乗っていれば、「きれいねぇ」とか言って素直に感動したりできそうなものを、あえて、そのコンテクストから外しちゃってるので、そもそも出会い方がわからなくて、意味探しが空転してしまう。

だからおそらく多くの人は、これらの作品を見て、「何を思ったらいいのか、何を感じたらいいのかわからない」と思われるんじゃないかと思うんですけど、それって逆に正解だと思うんです。

だいたい、差し出されてすぐに「何かを思ったり、感じたり」することができるようなものって、それがすでに自分の中にコンテクストとしてある物事だったりするので、それで感動したりするのって、単なる確認作業でしかないし、実際退屈なことだとぼくは思うんですよ。自分がすでに知っている感情とだけ付き合って生きていくって、つまんないじゃないですか。

それが必要なときももちろん多々あるとは思うんですが、「世の中には、すぐに何かを思ったり、感じたりすることができないものやことがある」っていう気づきこそが、アートってものが与えてくれる恩恵だと思うんですけどね。

写真というメディアによる実験

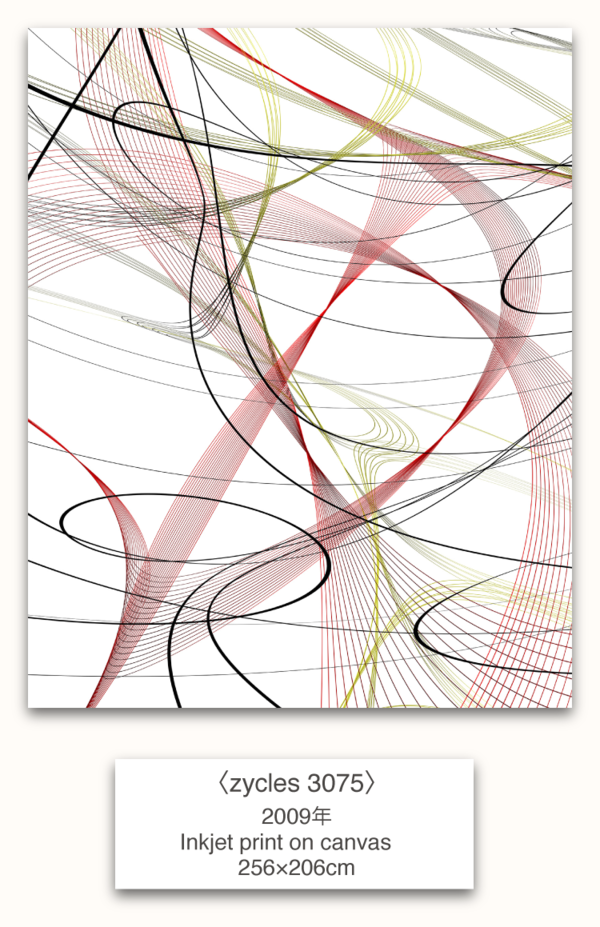

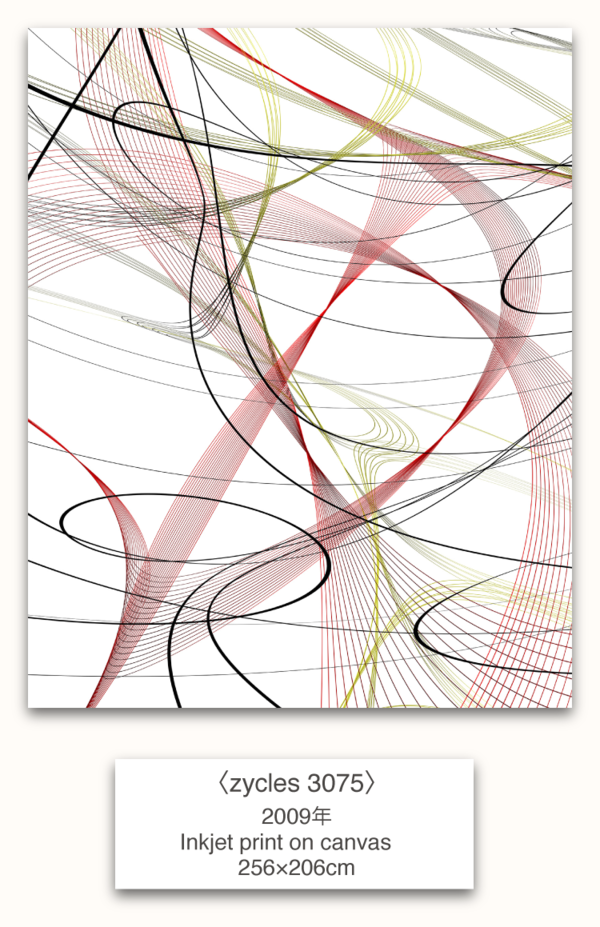

──物理学の数式がつくる線形をコンピュータ上の3D空間で構成したものを、2次元の平面に変換したという〈zycles〉は、写真ですらないですね。説明された文章を読んでも正直よくわからなかったのですが。

ルフの関心は数学や物理学にも及び、さまざまな数式が形づくる線形を3Dプログラムによって再現し、コンピュータ上の3次元空間に再構成し、まるで抽象絵画のドローイングの様相を呈している。新聞記事やネット上の写真、つまり自分で撮影していない写真を作品にしてきたルフだが、写真ですらないこの平面作品は、逆説的に、極めて写真的。

ぼくも読んでもたいして詳細はわからなかったんですが(苦笑)、これはさっきの「本質」はどこにあるっていう議論と重なる部分かなと思います。

例えばニュートンの力学の法則をビジュアル化しようと思ったとして、それをするための20世紀的な方法は、例えば落下したりんごを撮影するという一種の象徴化を行うことだったと思うんです。

けれど、数式にむしろ本質があるという考えに立てば、その数式をそのままビジュアライズすることのほうが、より「本質」を表象しているということはできるわけですよね。

写真というものは、そもそも光学・化学上の発見に基づいたテクノロジーの結晶としてあったわけですが、いま写真というものを形づくっているのは、かなりの部分が情報工学なわけで、デジタルイメージはすべからく数字の羅列に置き換えられるものとなっています。

ですから、かつてモホリ=ナジ[*2]みたいな人たちが、光学・化学的操作を実験として繰り返していったことで写真表現を拡張していったことを、ルフは数式やバーチャルなデジタル空間を用いてやろうとしているのは、おそらく似た行為なのかもしれません。

*2 モホリ=ナジ・ラースロー(1895-1946)

20世紀前半を代表するハンガリーの写真家で画家、タイポグラファー、教育者としても活躍した。ドイツのバウハウスに招聘され、写真を中心にさまざまな分野をまたいで美術作品の制作や教育に力を注いだ。実験的で前衛的なフォトグラムやフォトモンタージュ手法で作品を制作。ドイツ新興写真を築いた重要な作家。

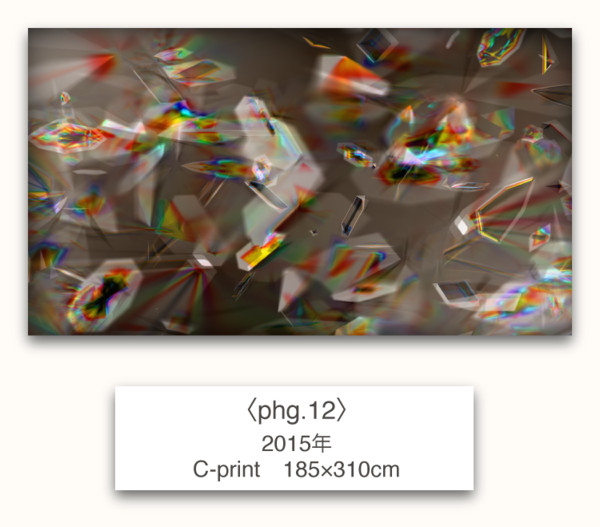

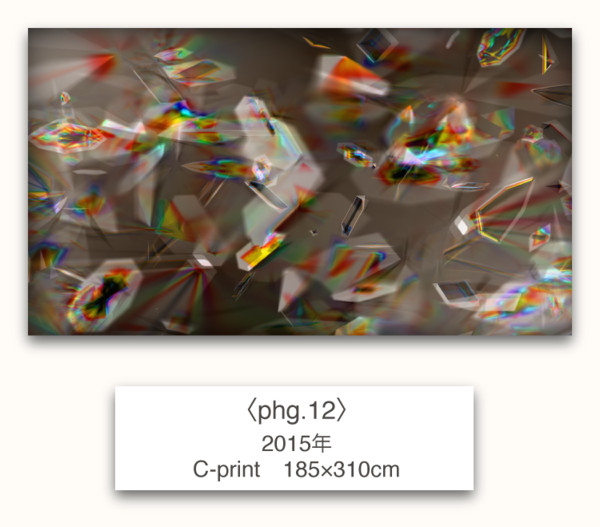

CADを用いた仮想空間の中でのイメージ実験〈Photogram〉なんかは、かつてバウハウスの人たちなんかがやっていたことの、現代的なアップデートそのものですね。

──作品名もまさに、モホリ=ナジがやった、カメラを用いずに感光紙上に物体を置いて直接露光し、その影や透過する光をかたちとして定着させる「フォトグラム」という技法にちなんでいます。

1920年代にモホリ=ナジらによって開発された写真技法であるフォトグラムは、カメラやフィルムを使わずに感光紙の上に直接被写体を置いて露光し、イメージの影や光を捉えて、定着させる。当時のアナログな手法ではモノクロ、同寸、一発勝負のイメージに限られていたが、ルフは建築に用いる3DのCADシステムを利用し、コンピュータの中にバーチャルな「暗室」をつくり上げ、作品を制作。20世紀の技法が、21世紀のテクノロジーによって再構築され、カラーでサイズも自由な表現が可能になった。

フォトグラムは1920年代に開発された暗室作業だけでイメージを生み出す技法ですが、ルフはコンピュータ上に架空の暗室を設計し、自在にイメージを生み出しています。しかも従来のフォトグラムはモノクロで1枚ずつしかつくれなかったのを、カラーでサイズも大きく複製可能なものになっているのが、いまどきのテクノロジーの恩恵でしょうね。

〈negatives〉シリーズでは、かつてのアナログ写真でプリントの原版であったネガを最終イメージと捉えて、古いモノクロ写真にデジタル処理を施してネガ画像に変換させたもので、まあ、ややこしいことやってるわけなんですが、写真史で起きたことを、情報工学的観点から辿り直すといったこういう営為は、メタレベルにおいて、極めて「写真的」と言えるんだろうと思います。

アナログ写真において、ネガフィルムは欠かせない存在であったが、デジタル時代になってその需要は急速に下降線をたどっている。ルフはあえて、写真の原版としてではなく、そのものを画像として扱い、新たな命を吹き込んだ。19世紀後半〜20世紀初頭の鶏卵紙にプリントされた植民地時代のインドのマハラジャのポートレートをはじめとするさまざまなファウンドフォト(誰かによって撮影されたアノニマスな写真)をデジタルで反転させ、青い階調の写真に仕上げている。

──こうして初期の作品から見てくると、シリーズごとにまったく違うことをやっているようで、共通している問題意識も浮かんできます。

ルフは写真というメディアを通して、我々の視覚や認識に関する実験みたいなことを一貫して続けているのだと思います。

ただ、ここまで「写真」というものがその根底から変わることは、本人もおそらく意識してなかったように思うんですが、「写真」というものを、その根本から捉えるような視点があったからこそ、その後に起きた抜本的な転換の中において、その作品が、よりいっそうアクチュアリティを持つにいたったのだろうと思います。

「写真」というものを自明のものとして捉えるのではなく、それを成り立たしめている構造的バイアスや強制力に絶えず意識的であったがために、時代の変化を的確に捉えることができたのだとするなら、改めて驚くべきは、そもそも彼が持っていた「問い」の強度なんじゃないでしょうか。

つまり、画像とは何か、イメージとは何か、といったことに対する「疑い」の強度ですね。「当たり前を疑う」というのは、言うのは簡単なんですが、実際は困難なんです。

ルフみたいなアーティストに学ぶことがあるとしたら、その疑いの深さと持続性なんじゃないかと思います。ちゃんと疑って、ちゃんとした問いとして、それを世に放つこと。

世のほとんどの「問い」って、単なる思いつきのドグマでしかなかったりするんです。それを、ビシッと本質的な問いとして成立させるのは、実際生半可な仕事じゃないと思うんです。

しかも、論理に依拠せずにかたちにするというのは、とてつもない離れわざで、アートの凄さって、まさにそこだと思うんですよね。

欧米では、絵画の延長線上にあるものとして写真というものを捉えて、その差異や可能性を拡張させる形で進化させてきたんだと思うんです。参照元として常に「絵画史」というものがある。

一方で、日本人が写真をどういうものとして受容してきたかというと、日本には写真というテクノロジーと接続できるような絵画の伝統がなく、つまり、日本画における空間認識は西洋的なものと異なっているので、代わりに何と結びついたかというと「俳句」なんじゃないかというのがぼくの仮説です。

つまり、みんなでグループを組んで名所旧跡や自然を撮りに行って、みんなで講評するという写真サロンの形態のある種のプロトコルは、俳句が持っていたものに連なってると思うんですよね。尾瀬行って、蓮の写真撮る、みたいな(笑)。

そういう見えないコンテクストが、じつは日本人にとっての写真表現や、それにまつわる価値判断を無意識的にかたちづくっているようにも思うんです。つまり、もともとの設定が、「社交」の一種というか、「ソーシャル」なものだったりするんですね。

日本における「社交」と「俳句」みたいな話は、たしか山崎正和さんが昔に書かれた『

柔らかい個人主義の誕生』って本にあったと思うんですが、これ、いま読むとソーシャルメディア論としてぼくには読めたんですが、つまり、まあ、写真ってものの「コンテクスト」を考えるって、けっこう根の深い話になっちゃうんですよね。

そういうことを考えたり、知ることが、果たしてビジネスマンの教養として重要なのかどうかは、ぼくはよくわかんないですが、とっても面白いものだとは思いますですよ。はい。

※記事中の作品画像はすべて© Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

(構成:小林英治、撮影:高木康行、取材協力:東京国立近代美術館、『IMA』太田睦子)

【開催概要】

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

会期:〜2016年11月13日(日)

※月曜休館。ただし10月10日は開館し、翌火曜は休館

開館時間:午前10時〜午後5時(毎週金曜日は午後8時まで)

※入館は閉館の30分前まで

展覧会公式ホームページ:

http://thomasruff.jp/ トーマス・ルフがデュッセルドルフ芸術アカデミーで学んだベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻の教え子たちは、「ベッヒャー派」と呼ばれる一つの潮流を生み、1990年代以降、現代の写真表現をリードしてきた存在だ。今回ご紹介した「トーマス・ルフ展」の開催期間中、東京国立近代美術館では彼らベッヒャー派たちの作品も展示されているので、トーマス・ルフ展とあわせてぜひご覧いただきたい。

【アートイベント情報】

石川康晴に聞くアートと創造性、アートと経営 アースミュージック&エコロジーなどのブランドを展開するストライプインターナショナル。同社の石川康晴社長は起業家だけでなく、現代アートのコレクター、プロデューサーとしても名を馳せている。

また10月9日(日)より開催の、国内外の現代アーティスト作品が一堂に集結する「岡山芸術交流 Okayama Art Summit 2016」では、総合プロデューサーとして演出を務めている。

本イベントでは、石川社長にアートの魅力、経営・創造性との関連、そして岡山を中心としたアートによる未来作りなどについて語っていただく。

お申し込みページ:

http://peatix.com/event/206081/view

開催日時:10月25日(火) 19:00〜20:30(開場:18時30分)

会場:IMA CONCEPT STORE(東京都港区六本木5-17-1 AXISビル 3F)

http://imaonline.jp/imaconceptstore.html 定員:80名参加費:3,000円(税込)

※お申し込み後は理由を問わず返金ができません。あらかじめご了承ください。