PEAK4年間の挑戦と課題

東大の「出島」は国際化をもたらしたのか

2016/8/23

国際化の遅れなどから、世界ランキングを落としている東京大学。その東大が2012年に始めた、英語だけで卒業できる秋入学プログラムが「PEAK」だ。始動から4年、PEAKの現状はどうなっているのか。東京大学・情報学環教育部研究生の比護遥氏がレポートする

比護遥

東京大学情報学環教育部研究生。高校時代から教育や社会問題をテーマに取材活動を行う。共著に『高校生記者が見た、原発・ジェンダー・ゆとり教育』(現代人文社)。

私たちは実験台

ビパーシャ・コール・チャタジーさん、21歳。インド出身の彼女は東京大学の駒場キャンパスで学ぶ3年生だ。中学校の時に交換プログラムで来日したときから、日本の大学で学ぼうと決めていた。東大に合格したのは予想外だったが、「教授の質が高い。素晴らしい研究をして本を出している」と満足している。

彼女は2012年に始まった「PEAK(Programs in English at Komabaの略)」の第2期生。英語の授業だけで卒業ができる、教養学部に設置された秋入学プログラムだ。国際日本研究と国際環境学の2コースからなり、日本国外で教育を受けてきた学生を対象としている。

現在、世界各国から集まった4学年101人の学生が在籍中。4年目を迎えた今年の夏、初めての卒業生を輩出する。

「私たちは実験台だった」

今年卒業するPEAK生の一人は冗談めかしてそう語る。

当初は授業内容や留学生の支援体制と学生の要望とが齟齬(そご)をきたすこともあったが、徐々に改善してきたという。

いちょう並木や食堂において、日常的に英語での談笑が聞こえてくる。それはかつてなら考えにくかったことだ。この状況を作り出すにあたってPEAKの4年間の試行錯誤が果たしてきた役割は小さくない。

ただその一方で、構造的な課題に直面している現状も、関係者への取材から明らかになった。

PEAKは「出島」になっていないか

社会学に関心があるというビパーシャさん。日本のテレビドラマに表れるジェンダー観を卒業論文のテーマにしたいと考えている。そんな彼女が「悲しい」と感じるのは、授業のシラバスの冊子を眺めているときだ。社会学の授業は多数あるが、ほとんどは日本語での開講で、英語での授業は少しだけ。

高校時代にも日本語を勉強していたとはいえ、非漢字圏から来た彼女にとってハードルは高く、日本語での授業を理解することは出来ない。

「このコースを『出島』的外枠として設置するのではなく、学科の内側に設置することによって(中略)留学生と日本人学生との交流をきわめて高いレベルで効果的に行うことを可能にする」

PEAK開始の2年前、2010年に発表された「東京大学国際化推進長期構想」では、来たる英語プログラムの目標をこのように掲げていた。現在、この理想が実現されているとは必ずしも言いがたい。

確かに、PEAKの英語による授業を一般学生が履修することもできるし、PEAK生も日本語ができれば一般授業を履修できる。留学生と一般学生との交流イベントも少なからず開かれている。

しかし、一般学生がPEAKの授業を取っても単位取得の上でのメリットが少なく、意欲が高く英語力に自信がある、ごく一部の学生しか履修していないのが現状だ。

一方、入学時に日本語の条件が課されていないPEAK生にとって、日本人学生と同じ授業を受けられるだけの日本語力を身につけることも容易ではない。

生物学が専門の松田良一教授は、一般学生向けの実験の授業を英語化し、PEAK生にも参加させている。普段は接点がないPEAK生と交流できる貴重な機会であり、受講生には好評であるとのことだ。

一般学生とPEAK生の間に「壁」がある状況に警鐘を鳴らすため、2013年5月の教養学部報で授業の様子を紹介した。だが、前期課程の一般学生向けの授業を英語化した例は、把握している限りまだ他にはないと話す。

「日本人が英語で授業をやるのには覚悟がいる。やはりやりたがらない」

教員に対しては英語で授業をすることに昇給などのインセンティブを与え、一般学生も英語による授業を5~10%程度選択することを必須にしなければならないと考えている。同時にPEAK生の日本語教育もさらに強化し、日本語による授業も取ることを要求すべきだという。

新学長の実行力

一般学生と分断されたこの状況は学生の進路選択にも影響を与えている。東大では後期課程で進学する学部・学科を2年次に選択する「進学選択(旧称・進学振り分け)」と呼ばれる制度がある。

しかし、PEAK生は基本的にこの制度の対象外であり、入学時に決めた国際日本研究または国際環境学コースのいずれかにしか進むことができない。

他の学科に進みたいならば、日本語で行われる一般授業を規定数とり、一定の成績を収めなければならない。現在までのところ、文学部に進学した学生が1人いるのみだ。

もっとも、年間せいぜい1人か2人しか入ってこないであろうPEAK生のために、後期課程の各学部が英語での授業を提供するのは負担が過大であるという事情もある。

一般学生の入学者数が年3000人程度であるのに対して、PEAK生は約30人。この不均衡が問題の根底にはある。

2014年5月、「PEAKの将来像に関する検討WG」が設置され、PEAKの強化・拡充について話し合われた。濱田純一前総長の任期が間もなく終わろうとしていた時のことだ。

9月に作成された報告書は一般公開されていないが、情報公開請求により入手した。

総合大学であるにもかかわらず進学先が2コースに限定されていることが学生募集における妨げになっていると分析し、後期課程の英語コースを拡充することについて、そこでの課題と両論併記する形で検討している。

さらに、一般入試とPEAKの入試という二つの入口の割合を、「そう遠くない将来に」調整し、「学士課程の学生構成を最適化するような時期が来るであろう」と記している。

分かりにくい表現になっているが、複数の関係者の証言によれば、定員を100人程度まで大幅に引き上げることも想定されていたという。

五神真現総長に変わった今、それを実行に移す動きはない。

文部科学省の事業である「スーパーグローバル大学」の補助金を申請するために提出された資料によれば、学部レベルの「外国語のみで卒業できるコース」を2016年度までに4コース、2019年度までに6コース、2023年度までに10コースに増やすという目標を東大は掲げている。

しかしながら、現時点ではPEAKの2コースと2014年に理学部に設置されたGSC(Global Science Course)の計3コースに留まっている。

掲げられた目標について学内でどの程度コンセンサスが取れているかは不明であり、羽田正副学長(国際担当)によれば、具体的に実行に移す動きは把握していないとのことだ。

教育研究環境は整っているか

「薬学部では学部学生定員は後期課程2学年で160名。それに対し、常勤の専任教員は合計66名で巨大な高層ビルもある。一方、わがPEAKは前後期課程の4学年で120名。それに対し、3年任期付きの特任教員が10名いるだけでPEAKに特化した常勤の教員と建物はゼロ。駒場と他部局の教員が兼任で支える仕組みだ。(中略)目下、PEAK特任教員にはかなり狭いオフィスしかなく、研究環境としては不十分。優秀な彼らが内外の他大学に引き抜かれるのは時間の問題だ」

さきに紹介した松田教授の教養学部報への寄稿の一節である。

昨年度に旧6号館が改修されて駒場国際教育研究棟ができ、一部の教員は常勤となるなど、改善した面もある。しかし、理系の専任教員に十分な研究室が与えられていないなど、状況は依然として好転していないと松田教授は見る。既に他大学の常勤のポストに異動した教員もいる。

海外の優秀な留学生に日本の良い印象を持ってもらい、知日派を増やすことは、ひいては日本の安全保障にもつながるというのが松田教授の持論だ。それが現状のような中途半端な状況だと、かえって日本のネガティブキャンペーンになりかねないと危惧している。

「このままではグローバリゼーションなんて絵に描いた餅。旗だけを振っても意味がない」

もちろん、PEAKの教育環境が不十分であると一概に断じることはできない。PEAKの入試の責任者である矢口祐人教授は「どこと比較するかにもよるが、他の大学と比較すれば相当のリソースをつぎ込んでいる」と話す。

専任の教員に加えて他部会や他学部の教員の協力も得ることで、十分な教育を提供できると考えている。また、確かに数も大事ではあるが、今あるリソースをどう生かしていくかを考えることも必要なのではないかと指摘した。

現在の東大に常勤のポストを大幅に増やすだけの財政力がないというのも一面の事実だ。羽田副学長(国際担当)はこう話す。

「国立大学と言ってもどんどんお金を減らされている。授業料を上げるわけにもいかない。常勤の教員を雇うのは本当に難しい状況だ」

新たに雇うことができないとなれば、やめた教員のポストをPEAKに回すことで常勤の教員を増やすしかない。しかし、教員の人事は各研究科の専権事項であり、大幅な増加は望めない。

PEAKの予算の一部は、文部科学省による大学の国際化事業の補助金により賄われている。しかし、2009年度からの「グローバル30」事業の年限は5年、2014年度からの「スーパーグローバル大学」事業の年限は最大10年だ。国だけに頼っていては、長期的な構想を立てることができない。

「スーパーグローバル大学」の申請書類には次のような文言がある。

「本事業による財政支援が終了すれば、グローバルキャンパス推進事業の規模縮小は避けられない。財政状況を考えると、本事業で雇用する特任教員やUGA(筆者注:国際化推進を担う専門職員のこと)を全員本学の通常予算に組み込むことは不可能だからである」

この状況についての認識を、文部科学省の国際企画室に書面で問い合わせたところ、「補助金には、事業期間が設定されており、事業のスタートアップのための経費という位置づけのため、支援額は毎年度低減していきます。(中略)恒常的に取組を実施するためには、大学の自己財源等を充当するしかないです」という回答だった。

羽田副学長によれば、2004年に国立大学が法人化して以降、「産学連携」や「産学協創」をキーワードとして、企業や個人と協力し、寄付を集めることに注力してきたという。同年には「東京大学基金」を設置した。しかしその規模は、アメリカの大学と比べれば圧倒的に小さいのが現状だ。

東大は世界と戦えるか

「東大合格者7割、入学辞退 日本最難関『滑り止め』に」

このような見出しの記事が昨年3月共同通信により配信され、ウェブメディアにも転載されるなど大きな話題となった。

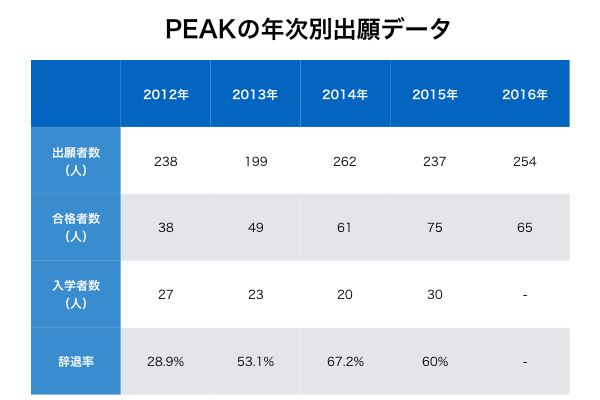

2014年度のPEAK合格者61人のうち、入学したのは20人だけで、67.2%が辞退していたことを指している。翌年度は合格者75人のうち30人が入学、辞退率は60.0%とやや改善したが、依然として高い水準にある。

PEAK入試担当の矢口教授は、これがニュースとなったことにむしろ日本の大学の危機を感じた。

「入学した4割の合格者は、5とか10もの世界中の大学に受かっているのに、東大を選んできたということだ。何がおかしいかがわからない。(従来の国内入試では)東大に受かったら99.8%がそのまま来ていた。それが当たり前になっていた。いかに競争していなかったかがわかる」

この数字は東大がまじめに入試をやっている証拠であるとも話す。「最初から東大に来たいと思っている人だけを集めれば辞退率は低くなるだろう。そうではなく、世界一流大学を目指す学生を狙っている」

実際、ハーバード大学やオックスフォード大学を辞退して東大に来た学生もいる。

世界では優秀な学生の取り合いになっていて、ハーバード大学のような名門大学でさえも合格者に入学してもらうために様々な手で説得を試みるという。英語によるプログラムであるPEAKは、従来「日本一」に安住してきた東大が、国際的な競争に巻き込まれることをも意味している。濱田前総長は2015年のインタビューで次のように語っていた。

「危機感を持ったのは、PEAKをスタートさせてからです。学部レベルで質の高い留学生を受け入れることがどれだけ大変か、世界の有力大学とどれだけ競争になるか、東大は他の大学とどう比較されているのか、といったことが身に染みて理解できました」(『東京大学の行動シナリオFOREST2015の成果』より)

PEAK国際日本研究コース2年のアドリアン・シーザー・ヴィシャンさんはルーマニア出身。東大のほかに、英ケンブリッジ大学などヨーロッパの6つの大学を受験した。最終的に東大を選んだのは、ヨーロッパとは全く異なる環境、東京という都市の魅力にひかれたからだ。

「大学ランキングだけを見ていたら、ここを選ぶことはなかっただろう。ただし、どこの大学に行くかの基準は、ランキングだけではない。何を学びたいか、どこに行きたいか。」

東大は世界の優秀な学生から選ばれる大学であり続けることはできるのか。今まさにそこが問われている。

【インタビュー】ハーバードとの違いは「学生からの突き上げ」

世界の一流大学との競争の中で生き残っていくために、今後PEAKはどうするべきなのか。海外の大学の事情に詳しい横山匡氏に話を聞いた。横山氏は米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)を卒業し、現在は海外留学支援を手掛ける株式会社アゴス・ジャパンの代表取締役を務める。

横山:総論からいえば、2012年に始まったプログラムの成果を語るにはまだ早い。本当の評価は卒業生が社会に出て、キャリアを歩み出した時に定まるだろう。

教育というのは、その人が目指す将来を実現できているかどうかで測るものだから、その時に「東大の4年間が今の僕を作っている」と思ってもらえるならば成功と言える。そのためには20年程度のサイクルで考えないといけない。

国策として日本のトップ校が取り組んでいるという厳しい目で見るならば、課題はどれだけでも見つかるだろう。

しかしそれはUCLAやハーバードでも同じことだ。僕としてはこれから成長していく過程の中での4年目としてみて、応援する視点を取りたいと思う。合格者の3人に1人が入学するというのはアメリカの大学でもよくあることで、現時点では悪くない。

しかし応援するというのはやさしくすることではない。利用者の厳しいチェックがあってこそ成長していく。

ハーバードのMBAのカリキュラムは毎年変わっていくが、それは「We deserve better(我々にはもっと高い水準がふさわしい)」という意識を持った学生たちの突き上げを食らうからだ。

東大の他の学部に入るのは大手上場企業に入社するようなもの。それに対して創成期のこのプログラムをチャンスとするには、アントレプレナーシップ(起業家精神)が求められる。

日本のシンボリックな大学がこうして取り組んでいる以上、助成金がどうこうと言うのではなく、物になるまでコミットしていかなければならない。

グローバル・リベラルアーツの学校にしたいのであれば、今そうした人材を求めているのは日本の企業。「大分詣で」や「秋田詣で」(有名企業の採用担当が国際化の先進事例である立命館アジア太平洋大学〈大分〉や国際教養大学〈秋田〉に出向くこと)までしているほどだ。

資金のサステイナビリティー(持続可能性)のためにはマーケットから支持を集めることが不可欠で、まずはこのプログラムのことをもっと広く知ってもらう必要がある。