霞が関から地方の現場に飛び込んだ若手リーダー(前編)

元国交省若手官僚が感じた中央の限界

2015/8/17

安倍政権の旗振りもあり、地方創生が注目を集める。都心で活躍していた若手プロフェッショナルが地方に赴き、地方創生の旗手として手腕を発揮しつつある。この連載では10回にわたって、地方の若手リーダーたちにフォーカス。今回からは2回にわたり、国土交通省を飛び出し、RCF復興支援チームの一員として東北へ、また、日本版シティマネージャー制度で奈良県明日香村に赴く山本慎一郎氏にキャリアへの思いを聞いた。

毎週月曜、始発の新幹線で奈良へ

山本慎一郎の1週間は、月曜日の午前6時、JR品川駅の東海道新幹線のホームから始まる。始発ののぞみに乗って京都へ向かい、近鉄特急に乗り換えること約1時間。9時半には最終目的地である奈良県明日香村の役場庁舎に到着した。

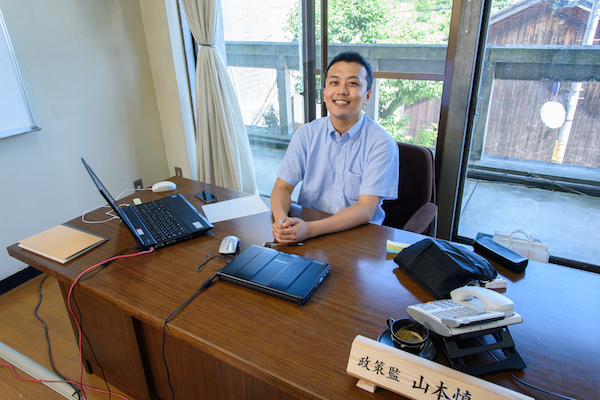

明日香村役場での山本の肩書は、非常勤の政策監。毎週、月曜と火曜を明日香村で役場の幹部職員として勤務し、火曜の夜にはまた東京の自宅に戻る。今年4月に就任して以来、この生活を続けている。東京では、RCF復興支援チームの一員として東北の復興コーディネートの業務に従事する身だ。

つい3年前まで13年間、山本は国土交通省のキャリア官僚だった。行政マンとしては最高の土俵とも思われる上級国家公務員の地位。霞が関を飛び出さなければならない理由は何だったのだろうか。

山本慎一郎(やまもと・しんいちろう)

東京大学工学部都市工学科卒業後、国土交通省に入省。外務省に出向し、タイの日本大使館勤務も経験。国土交通省官僚として、公共工事関連の議員立法や、景観法の施行などに関わる。国土交通省を退職し、2013年RCF復興支援チームに参画。2015年4月より、政府の「日本版シティマネージャー制度」で奈良県明日香村に派遣され、非常勤の政策監として週に2日勤務している。政策研究大学院大学修了

海外赴任後からうずき始めた違和感

東京大学入学後、専攻を変えて工学部都市工学科を卒業し、国土交通省に入省した山本は20代半ばで係長に昇進した。ある議員立法の政府側担当者として非常に重要な仕事をやらせてもらったこともある。その後も、自分の希望していた分野にも就き、充実した官僚生活を送っていた。

そんな山本に意識の変化があったのは、外務省に出向したときのことだ。タイ・バンコクにある日本大使館職員として赴任した。そこで、自分と同世代の日本人と出会った。

「バンコクには国連や世界銀行の職員として赴任している日本人が何人もいました。彼らの多くは、終身雇用ではなく、3年などの有期雇用で現地にいるわけです。自らキャリアをつくり出してコミットしている。この人たちは、本当にすごい。官僚の自分にはない行動力を目の当たりにし、考えさせられるものがありました」

山本自身も高校生の頃、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の東京事務所でボランティアをしていたことがあり、国連や世界銀行になんとなく憧れもあった。そのど真ん中にいる同世代との交流は、大きな刺激になった。

3年間のバンコク赴任を終えて帰国して再び霞が関で働くようになると、山本の中では官僚を続けることの違和感が薄れるどころか、日増しに大きくなっていった。

時代とともに、国土交通官僚としてできることが狭まっているように思われたことも、違和感の原因のひとつだった。長年続いてきた中央集権を改め、地方分権を進めるべきだという世論が高まり、政府も三位一体の改革を進めていた。

「地方でできることは地方で」という時代の流れの中で、自分も中央からではなく、地方の現場に飛び込むべきではないかという気持ちが日々強まった。

自分が何かを変えたという実感を持てずにいた。たとえば、2004年に公布された景観法の施行にも関わった。この仕事は自ら望んだポストでもあり、やりがいもあった。確かに、法律や補助金の制度を整えられ、意義は大きいはずだった。が、どこか空虚だった。

自分が本当にやりたいのは、現場の地道な活動を積み重ねることではないか──。

「徳島県神山町は人や企業が東京から集まる『創造的過疎地』として注目を集めています。その仕掛け人の大南信也さんは、今や地方創生のトップランナーとして名高いですが、国に頼ることなく、神山町を全国が注目するロールモデルに導きました」

国という大きな組織から飛び出そう。35歳の山本は、ついに国土交通省を辞める決意をした。

震災後の東北が人的リソースを求めていた

官僚を辞めることを決めたものの、実は、具体的にやることが決まっているわけではなかった。

タイから帰国した直後の仕事が関西だったこともあり、辞めたあと、しばらくは関西にあるコミュニティデザイン事務所を手伝った。瀬戸内海にある離島へ、地域づくりのキーパーソンを1人1人訪ねていく毎日だった。

ところが、山本の働き方は、家族との衝突を招いていた。というのも、仕事を持つ妻と2歳の娘を東京の自宅に置いたままの単身赴任だったからだ。

妻はバンコクへの赴任時も一緒だった。大使館勤務の駐在員の妻が現地で仕事を持つなど前例がなかったにもかかわらず、山本が大使館に掛け合って、妻はIT関連企業での仕事をバンコクで続けた。帰国後は東京で仕事を続けていた。

「公務員を辞めることには特に反対はされませんでした。『好きにすれば』という感じでしょうか。あまり本気にしていなかったのかもしれません」

東京をベースにしながら、地域での課題解決ができる仕事はないだろうか。そんな山本の目に留まったのが、RCF復興支援チームの求人だった。

RCF復興支援チームは、マッキンゼー出身の藤沢烈が東日本大震災後に設立した一般社団法人で、被災地の復興ニーズと外部支援のコーディネートを行っている。東京をベースにした組織であり、当時の山本には最適なポジションだった。

「RCFは当時はまだ20人くらいの規模。組織としては未完全ながら、依頼はどんどん舞い込むという状況で、どんなことでも自分でやる必要があり、官僚時代とはまったく違うマネジメントの視野が求められました」

今年5月からは、福島県双葉郡川内村の案件を担当している。毎週月曜と火曜は奈良県明日香村に通う合間を縫って、月に2度、福島県川内村の村役場にも足を運ぶ。

川内村は、福島第一原子力発電所から20kmほどの距離にある。原発事故のあと、避難区域だったこともあって人口は減り、役場職員の数も減ってしまった。帰還する人も少しずつ増えているものの、かつての村にはなかった問題が山積している。

山本の川内村でのミッションは、村役場が抱えているさまざまな課題を、伴走しながら一緒に解決していくことだ。

「震災、原発事故を経験した東北が人的リソースを最も必要としていました」

去年あたりから、地方創生の風向きが、東北から全国へと広がり始めた。RCF復興支援チームも、東北以外の仕事が増えてきたのを機に、組織名から「復興支援」を外し、今年9月、名実ともに「一般社団法人RCF」と改める予定だ。

そして山本も、今年4月から、自身の活動の場を奈良県明日香村に広げ始めた。

(文中敬称略)

(取材・執筆:久川桃子、写真:宮田昌彦)

*本連載は、8月25日掲載予定の後編「人口減少、若者流出に悩む観光の村で元官僚が目指すこと」に続きます。

ビズリーチは「地方から未来の働き方を探すウェブメディア BizReach Regional」を今秋公開予定です。メールによる最新情報をご希望の方は、メールアドレスの事前登録をお願いします。