世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)学長。歴史への造詣が深いことから、京都大学の「国際人のグローバル・リテラシー」特別講義では世界史の講義を受け持った。

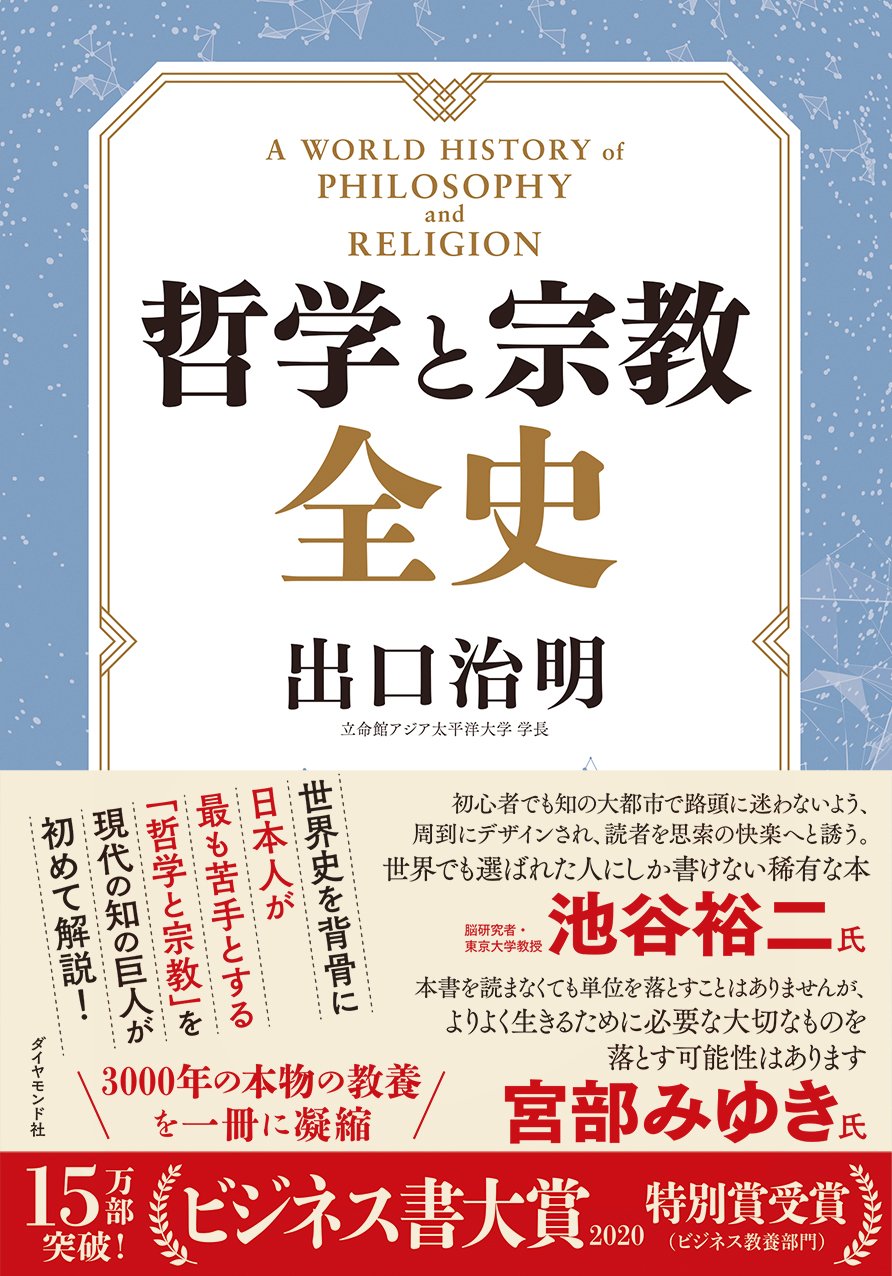

その出口学長が、3年をかけて書き上げた大著が、大手書店のベストセラーとなり、話題となっている。BC1000年前後に生まれた世界最古の宗教家・ゾロアスター、BC624年頃に生まれた世界最古の哲学者・タレスから現代のレヴィ=ストロースまで、哲学者・宗教家の肖像100点以上を用いて、世界史を背骨に、日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に解説した本だ。なぜ、今、哲学だけではなく、宗教を同時に学ぶ必要があるのか?

直木賞作家・作詞家のなかにし礼さんが激賞、脳研究者で東京大学教授の池谷裕二氏が絶賛、小説家の宮部みゆき氏が推薦、某有名書店員が「100年残る王道の1冊」「2019年で一番の本」と断言した『哲学と宗教全史』が、2400円+税という高額本にもかかわらず8万部を突破。「読者が選ぶビジネス書グランプリ2020」では総合グランプリ第6位、リベラルアーツ部門第2位となった。本連載も累計101万PV(ページビュー)を突破した。

「日経新聞」「日経MJ」「朝日新聞」「読売新聞」「北海道新聞」「中国新聞」「京都新聞」「神戸新聞」「中日新聞」で大きく掲載。“HONZ”『致知』『週刊朝日』『サンデー毎日』「読売新聞」でも書評が掲載され、話題となっている。

今回も先日行われた出口氏の講演「世界の中の日本」後に繰り広げられた質疑応答の模様を特別にお送りしよう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

フランス人の権利意識

出口治明(でぐち・はるあき)

出口治明(でぐち・はるあき)立命館アジア太平洋大学(APU)学長

1948年、三重県美杉村生まれ。京都大学法学部を卒業後、1972年、日本生命保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年に退職。同年、ネットライフ企画株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年4月、生命保険業免許取得に伴いライフネット生命保険株式会社に社名を変更。2012年、上場。社長、会長を10年務めた後、2018年より現職。訪れた世界の都市は1200以上、読んだ本は1万冊超。歴史への造詣が深いことから、京都大学の「国際人のグローバル・リテラシー」特別講義では世界史の講義を受け持った。おもな著書に『生命保険入門 新版』(岩波書店)、『仕事に効く教養としての「世界史」I・II』(祥伝社)、『全世界史(上)(下)』『「働き方」の教科書』(以上、新潮社)、『人生を面白くする 本物の教養』(幻冬舎新書)、『人類5000年史I・II』(ちくま新書)、『0から学ぶ「日本史」講義 古代篇、中世篇』(文藝春秋)など多数。

出口 はい、次の方、どうぞ。

男性 今日は、楽しみにフランスからきました。

出口先生がおっしゃられていた女性登用の大切さ、多様性、高等教育の大切さもそのとおりだと思います。

一つ質問ですが、GDPはそれ自体が目標だと感じておられますか?

それとも、何かの結果として出てくるものでしょうか?

国によってはGDPにそれほど重きを置かずに、人々の幸福度や自由に重きを置く国も多いからです。

たとえば、フィンランドでは、かなり少ない授業時間で、物理や数学などが世界でもトップレベルだと聞いたことがあります。

私自身も4人の子どもがいますが、まず子どもたちに教えるのは「NO」ということです。

これはギリシャ哲学からきていて、共に話し合い、違う意見を持つことを恐れずにいようといっています。

しかし、それには犠牲も伴う。

私の子どもの中にはアーティストになった子もいますし、哲学者になった子もいます。

2人ともなかなか稼がないのですが(笑)。

フランスと日本のすごい悪いところをかけ合わせたら、最悪の結果が見込まれますが、いいところをかけ合わせていけば、素晴らしい社会が生まれてくると思います。

出口 そうですよね。

まずGDPの話からすれば、僕は、GDPを上げること自体を目標にすべきだといっているわけではありません。

ただ、これだけ高齢化した日本社会をメンテナンスしていくには、一定の経済成長がない限り、この社会はもたないのです。

僕は、残念なことに、フランスのエマニュエル・マクロン大統領(1977年12月生)には会ったことがありません。

ただ、マクロンの自著『革命~仏大統領マクロンの思想と政策~』は読んだことがあります。

僕は思想家としてマクロンに「優」をつけたいと思います。

黄色いベスト運動への対応などを見ていると政治家の力量としては、正直「ん?」と思うところがないわけではないのですが、彼の本に書いてある考え方や考える道筋についてはとても尊敬しています。

この本で、マクロンは、フランスという国をまず定義しています。

フランスとはどんな国か。

それは、いろいろな制約から人々を解き放つプロジェクトである。

これがフランス第5共和政の

目指す目標なのだ。

マクロン自身の理想は何かといえば、すべての人が好きなことをしてごはんを食べられる社会であるといいます。

でも、全国民が好きなことをやったら常に競争があるので、必ず脱落者が生じる。

だから、フランスという国は、一番弱い人の立場に立って彼らをサポートしなければいけない。それが自分の目指す政治なのだと。

この前では、フランスの文化を守りたい、そして文化は言語であると。

フランス人の定義は何かといえば、フランス語をマザー・タング(母国語)とする人々である。それは、皮膚の色や書類の問題ではない。

マクロンは自著で、フランス人やフランスという国の定義から始めていますが、思想としては非常にしっかりしています。

ただ、きちんとした思想があるのと、政治家としての実行力は別問題ですから、これから注意深く観察していかないといけません。