【週末教養】AIが「意識」を持った話

コメント

注目のコメント

AI開発に関わる身にいますが、「AIが『意識』を持つ、みたいな話は大概テクノロジーに携わる人たちによって、一笑に付される。それは彼らが、現在のAIの主流である機械学習(ML)、そして深層学習(ディープラーニング)の仕組みを知っているからだ。」というところでは、思わず「そうそう」とニヤけながら頷いてしまいました。

この深い記事内での議論を踏まえて思うのは、AIは意識を持っているのか、AGI(汎用型AI)は誕生したのか、この問いに対する主張が人によって異なるのは、それがAIという機械側に依存する問題ではなく、人側の立場・解釈に依存するものなのではないかということです。

シンプルに言えば、ChatGPTが出力してきた答えを、人が「納得できる!」と認め(あるいは鵜呑みする)れば、AIは汎用知能的な存在になっていき、「役に立たない!」と否定すれば特化知能的な単なるツールに位置付けられるということのように感じさせられます。

そういう意味では、結局のところ、かつてのダイナマイトがそうであったように、Chat GPTという革新的な技術はもちろんのこと、どれだけ技術が進歩したとしても、私たち人間がそれをどう解釈し、どう用いるか次第で、汎用型にも特化型にもなり、創造主にも破壊神にもなるということのような気がします。

その答えは分かりませんが、開発する側は仕組み(構造)に寄った視点で、使用する側は使用感(印象)に寄った視点で、いずれも極端な視点で物事を捉えがちであることは事実なのかもしれません。立場が違うからこそ、こうしたシンギュラリティ的な議論は賛否両論であり、終わりがないものなのでしょう。新コラムです!

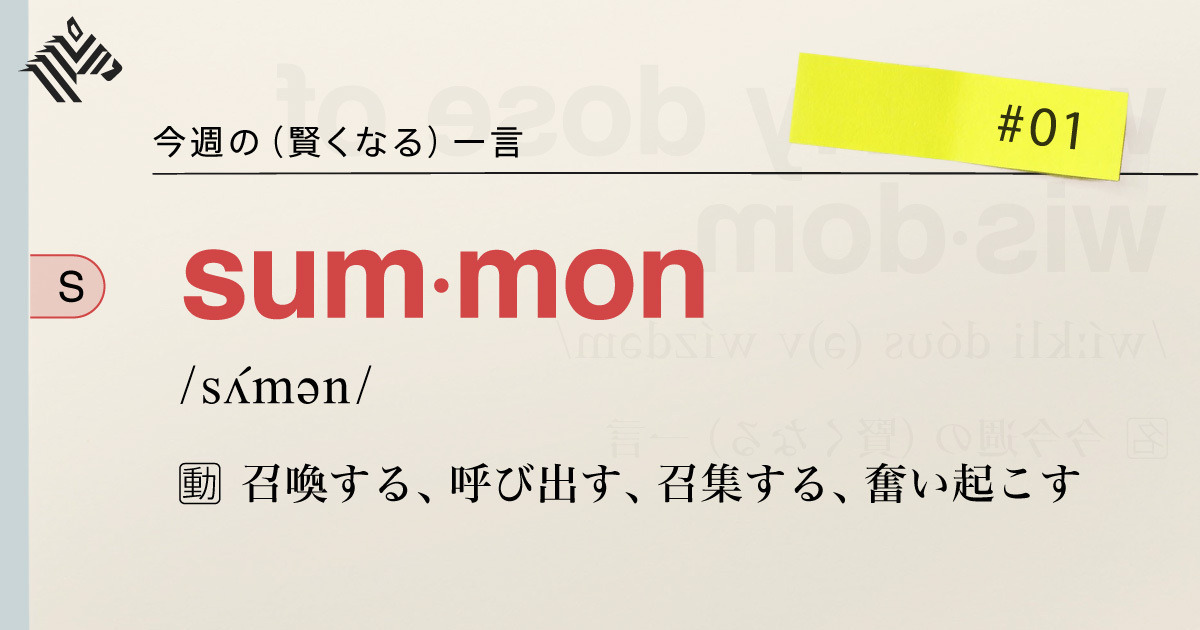

毎週、キーワードを一つ取り上げながら、世界のビジネス、テクノロジーの背景にある思想やカルチャーを読み解く、コラムを始めてみました。

手探りを続けながら、毎週続けていきたいと思うので、内容へのご意見ご批判はもちろん、みなさんのご興味やご関心などもぜひフィードバック頂ければ幸いです。

よろしくおねがいします。記事には、未来を予測することの難しさが示唆されています。特に、テクノロジーが急速に進歩する現代では、長期的な予測はますます不確実になっています。しかし、このような不確実性の中でも、人間の「未来を信じる力」や「立ち向かう力」が非常に重要であると主張できます。

まず、人間の信じる力について考えてみましょう。予測が不確実であるとき、人間は希望や信念につながるものを求めることがあります。これは、明日や将来に対する期待や希望を持つことができるからです。たとえば、困難な時期には、人々は家族や友人、信念や価値観など、自分自身を支えるものに頼りがちです。信じる力を持つことは、未来への希望や勇気を与えることができます。

次に、立ち向かう力について考えてみましょう。予測が不確実であるとき、人間は不確実性に対処するために、困難に立ち向かう力を発揮することがあります。たとえば、今日のような状況では、人々は新しい技術や社会的な変化に対応するために、常に学び続ける必要があります。このような立ち向かう力は、未来の不確実性に対処するために必要な能力であり、常に高く評価されるものです。

未来の予測が困難である現代においてこそ、人間の信じる力や立ち向かう力が非常に重要なのです。これらの力を持つことは、未来に対する希望や勇気を与え、困難に立ち向かうための力を養うことができます。それゆえ、我々は今日という日において、人間の持つこれらの力を最大限に発揮し、未来への希望と勇気を持ち続けることが必要です。

この未来を信じ、不確実性に前向きに立ち向かう力は、動物にはない人間固有のものです。

(実は、この文章はChatGPTにつくらせて、私が5%だけ修正しました。しかし、ChatGPTの回答のどこを受け入れ、どこを修正するかを私が判断したことで、私の文章になっており、おそらく生産性は20倍上がってますので、私の人生をより豊かにしていると思います〕