2023/1/25

「ユニバーサル農業」で年商6.5倍。異能を活かす農園主の“徹底的な仕組みづくり”

全国の各地域には、都市部とは異なる資源を活かすことで、自らの事業のみならず、地域全体のポテンシャルを底上げしている経営者がいる。そんな共存共栄を実現している新しいスタイルの“地方の虎”を、稀人ハンター・川内イオが発掘するシリーズ連載。#4では、静岡県・天竜川の近くで、障害者が活躍できる「ユニバーサル農業」を開発した虎を追う。農業の常識を疑い、“誰もが働ける仕組み”作りに特化することで年商を6.5倍に成長させた挑戦は、どのように行われたのか?

- ビジネスパートナーとして障害者を雇用する農園

- 農園の求人に応募してくる障害者

- 「おれは薄っぺらい人間だな」と感じた日

- 目からウロコの「下敷き」

- 人生を変えたオランダの出会い

- 新市場を拓いた「ミニちんげん」

- 「ゆっくりやっていい仕事」を生み出す

- 16歳から86歳まで働く農園

- 農業は「周回遅れの最先端」

ビジネスパートナーとして障害者を雇用する農園

浜松からタクシーで20分弱。町工場のような見た目の建物の扉を開けてなかに入ると、受付があった。そこで「代表の鈴木厚志さんの取材に来ました」と告げ、取り次いでもらっている間に、身体に障害を持つ従業員の男性とすれ違った。

天竜川水系の安間川沿いにオフィスを構える京丸園。

京丸園は従業員102名のうち、22名がなんらかの障害を抱えている。代表の鈴木は1997年に初めて障害を持つ社員を雇用してから、「1年にひとりは雇用しよう」と決めて、ほぼ毎年実行してきた。

そして、障害者の社員数と比例するように、京丸園の売り上げは右肩上がりで伸び続けた。祖父母、父母、鈴木と妻、パート4人の10人体制だった1997年に約6000万円だった売り上げは現在、4億円に達する。

その経営手法は全国的な注目を集め、2019年には農林水産祭の多角化経営部門で天皇杯を受賞、昨年は農林水産省主催の「ノウフク・アワード」でグランプリに輝いた。ほかにも数えきれないほどの受賞歴を誇り、案内された社長室には無数の賞状や盾が飾られていた。

白いシャツに紺のジャケットを羽織った鈴木は、「うちは農福連携ではなく、『ユニバーサル農業』と表現します。福祉のボランティアではなく、ビジネスを強くするために、パートナーとして彼らに参画してもらっています」と語る。

鈴木の言葉には、夢物語でも、机上の空論でもない、リアルな共存共栄社会、誰ひとり損をしないビジネスのヒントが隠されていた。

農園の求人に応募してくる障害者

鈴木は1964年、浜松で12代続く農家の長男として生まれた。「農業がDNAに刻み込まれているんです」と表現するように、自分が13代目に就くことになんの疑問も抱かず、農業高校、静岡県立農林短期大学校を経て、20歳の時に父親のもとで働き始めた。

もともと温室でバラを栽培していた父親はその後、お吸い物に入れる三つ葉に切り替え、浜松で最初に水耕栽培を導入した。鈴木が家業に就いた頃は三つ葉の売り上げが順調に伸びていたが、「親父とは違うことをやりたい」と、ランのビジネスに手を出した。しかし、資金力のある大手が次々と参入してきて苦戦。ある日、父親から「もうやめたらどうだ。三つ葉を手伝ってくれ」と言われて、ランビジネスから手を引いた。25歳になっていた。

バブル真っ盛りだった当時、ランは高値でよく売れたという(写真はイメージ)。

それから5年、三つ葉の売り上げは好調で、農園を拡大しようということになった。それで求人を出したら、応募者のなかに障害を持つ人が数人いた。人手不足だったし、なんの知識もなかったこともあって、鈴木は面接をしていたが、親や保護者と一緒に来る障害者を前にして、「無理だと思います」と断ることが続いた。

ある時、付き添いの母親が「自分がサポートにつきます。お給料もいりません」と頭を下げて頼み込んできた。無給でもいいってどういうこと? と戸惑いながらも断ると、母親は涙を流しながら、息子の手を引いて事務所を後にした。

その姿に胸を痛めながらも、「なんでうちみたいな家族経営の農園で働きたいんだろう? 障害者を雇用する企業もあるし、福祉作業所もあるのに……」と疑問が湧いた鈴木は、福祉施設で働く知人を訪ねた。そこで、障害者が働くことの難しさを知る。

「おれは薄っぺらい人間だな」と感じた日

障害者雇用促進法に基づき、民間企業は全従業員のうち2.3%(2022年現在)に当たる人数の障害者を雇用しなければならない。しかし、達成企業は47%(2021年度)に留まる。

厚生労働省の「障害者の就労支援対策の状況」によると、身体・知的・精神障害者のうち18歳以上65歳未満の在宅者は約377万人。そのうち、雇用者数は約57.8万人で、企業で働いている人の割合は15%程度に過ぎない。もちろん、85%のなかにはそもそも働くことが難しい人たちも多くいるが、障害者にとって、民間企業の会社員は狭き門なのだ。

85%のうち、体を動かせる人たちは主に福祉作業所で働くことになるのだが、企業で働く人たちとの差は大きい。雇用契約を結ばずに福祉作業所で働く障害者(就労継続支援B型の利用者)の収入は、月額約1万6000円だ。

(写真はイメージ)

「どちらかというと、福祉作業所は自分の力を活かして働いて対価をもらうというより、生活のサポートをしてもらうところなんですよね。でも、企業で働けない障害者を子に持つ親にも、自分の子どもの力を社会に役立たせてほしいという想いがあって、子どもの力を活かせる場所を探している。だから僕のところにもきたんだと知りました」

それまで、働く=お金を稼ぐものだと思っていた鈴木は、「働く=人の役に立ちたい」という考えに触れて、「おれは相当、薄っぺらい人間だな」と感じた。同時に、障害者に興味が湧いた。そこである日、障害者を連れて面接に来た母親に尋ねてみた。

「この子にはなにができるんですか?」

すると、母親はなんの躊躇もなく答えた。

「農家の人たちって高齢の方が多いですよね。その人たちが重たい肥料を抱えて畑に並べているじゃないですか。うちの息子は力があるので、この肥料をここに置いてといえば、できます」

この回答は、鈴木にとって青天の霹靂だった。ひとりでひと通りの作業ができて一人前というのが、農家の常識だ。

この時、「なるほど、そうやって作業を分解すれば仕事がありそうだな」と視野が開けた鈴木は後日、福祉施設の知人に連絡を取った。そして試しに1週間、障害者の実習を受け入れることを決めた。これが転機になる。

「正直にいうと、パートさんたちから一緒に働きたくないと言われたらどうしよう、という怖さも感じていました。でも、パートさんたちがその子を手助けしようとする行動が生まれて、職場の雰囲気がこれまでにないぐらい柔らかくて優しい雰囲気に変わったんですよ。しかも、その1週間の作業効率がグッと上がったんです」

取材時に見せてもらった「姫みつば」。

それまでの京丸園は、黙々と各自の仕事をこなす職場で、それが当たり前だと思っていた。ところが、ひとりの障害者が加わって助け合いが生まれ、温かい雰囲気に変わったら、全体の仕事の効率も明らかに上がった。当時30歳の鈴木は、想像もしなかったこの変化を目の当たりにして、大発見をしたような気持ちになった。

「会社は団体戦だ。総合力で利益を出せばいい。職場がいい雰囲気になって、業績が上がるなら、言うことなし。ビジネスを強くするために、障害を持つ子たちを仲間に迎えよう」

目からウロコの「下敷き」

1995年から障害者の就労体験、就労実習などの受け入れを始め、初めて社員として障害者を雇用したのは1997年だった。時間があいたのは、同時期に新たな作物の開発を始めたからだ。それは、いきつけの寿司屋の大将に「農家なら芽ネギを作れ!」と叱咤されたのがきっかけだった。

産地が限られ、育てるのも難しいため収穫量が少なく、さらに日持ちがしない芽ネギは高級食材として知られる。もっと気軽に使える芽ネギが欲しいというのが、大将の希望だった。

鈴木は1996年、全国で初めて芽ネギの水耕栽培に成功。「姫ねぎ」というオリジナルブランドで販売にこぎ着けた。「姫ねぎ」の強みは、根の部分にスポンジをつけて鮮度を保ったまま全国どこへでも出荷できること。さらに、ビニールハウスのなかでの水耕栽培なので、一年中、安定した量を生産できる。リーズナブルな芽ネギという存在しなかった市場を創出した「姫ねぎ」は、現在では全国の芽ネギ市場のシェアの7割を占めるまでに成長した。

「姫ねぎ」の栽培は当初、職人技が求められた。苗に手を触れないようにしながら、種がまいてあるスポンジを水耕栽培のトレーに手際よく埋め込む「苗の移し替え」作業について、鈴木は「長年のコツ」が必要だと信じていた。その思い込みをひっくり返される出来事があった。

まだ障害者の雇用を始める前、京丸園の近くにある特別支援学校の教師が「うちの学校の生徒を雇ってもらえないか?」と訪ねてきた。

鈴木は先述した「姫ねぎ」を植える手順を見せたうえで、「同じように作業できる人がほしい」と話した。すると、教師は「これはうちの生徒には無理ですね……」と肩を落として帰った。

ところが1週間後、同じ教師が「これ、使えませんか?」とどこにでもあるような下敷きを持ってやってきた。なにごとかと思っていると、その教師は下敷きをうまく使ってスポンジを動かし、一発で「苗の移し替え」に成功した。

全国の芽ネギ市場のシェアの7割を占める「姫ねぎ」。

自分でも試してみると、手でやるよりも下敷きを使う方が早く、きれいに仕上がった。これは、鈴木にとって目からウロコが落ちる体験だった。

「僕は、自分と同じことができる人を採用してきたわけです。でも、その先生は同じ仕事を見ながら、まったく違う視点で考えていた。これがきっかけで、何事もできる、できないを決めつけるんじゃなくて、なにを変えたらできるようになるのか、そのためになにを用意したらいいのかを考えるようになりました」

福祉の視点を農業に取り入れることのメリットを感じた鈴木は1997年、大胆な決断をした。

「1年にひとり、障害者を雇用する!」

人生を変えたオランダの出会い

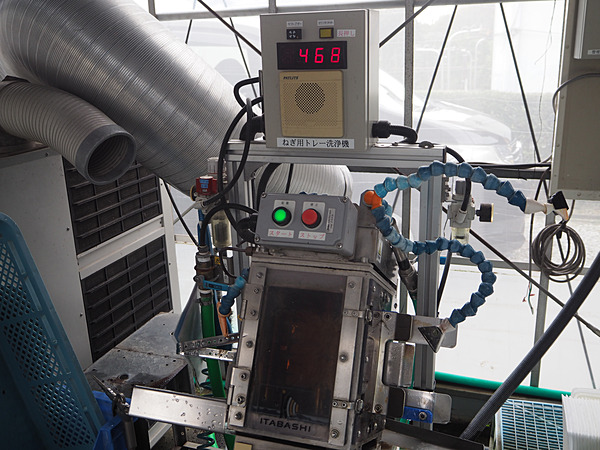

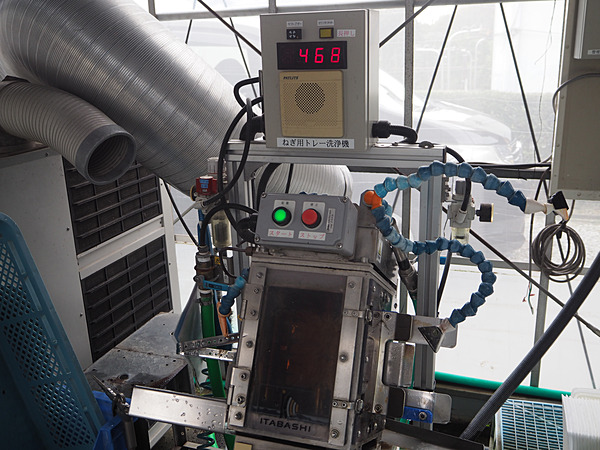

農作業の仕事を分解し、さらに障害者でもできるように仕事のやり方を変えるのは、簡単なことではなかった。例えば、水耕栽培で使用するトレーの洗浄。鈴木が障害を持つ従業員に「トレーを洗っておいて」と伝え、1時間後に見に行ったら、同じトレーを洗い続けていた。

驚いてそれを特別支援学校の教師に報告したところ、「指示が悪い。具体的に言わなければわからない」と指摘された。反省した鈴木は、近隣の鉄工所に依頼して、15万円でトレー洗浄機を導入。「表2回、裏1回くぐらせて」と伝えたところ、その従業員は指示通りに洗浄できるようになっただけでなく、それまでの手洗いの2倍のスピードで洗浄を終えられるようになった。

現在使用されている最新のトレー洗浄機。障害者が使いやすいよう改良が重ねられている。

こうして福祉関係者の知恵を借りながら試行錯誤を続けているうちに、健常者と障害者がともに気持ちよく働く下地ができていった。姫ねぎと同じく、寿司屋の大将から「手巻き寿司に使えるような小さいミツバは作れないか」と相談を受けて開発した「姫みつば」も好評で、京丸園の売り上げも伸びていた。

この環境をさらに進化させるヒントを求めて、2003年、鈴木はオランダに飛んだ。目的地は、およそ100人の障害者を雇用してしっかりと利益を出している福祉農園だった。そこのマネージャーは、こう言った。

「自分が来るまでは、赤字だったんだ。人も作物も変えずに、利益が出るようにしたんだよ。この話に興味ある?」

鈴木が「まさにその話が聞きたいんだ!」と頷くと、マネージャーはすべてを明かしてくれた。その話を要約すると、こういうことになる。

その福祉農園では、観葉植物を販売していた。なるべく単価を上げるために、大きく育て、立派な鉢植えにしていた。しかし、同様の事業をしているプロがいるから、二流、三流の商品として安く買い叩かれて、赤字になっていた。

そのタイミングで着任したマネージャーは考えた。プロの農園と同じフィールドで戦っても、勝てるはずがない。そこで、100人いる障害者の手を活かして、小鉢のかわいらしいクリスマスツリーをたくさん作ることにした。マネージャーがそれを高級ホテルに売り込みに行くと、採用された。それが話題になって、注文殺到。以来、黒字が続いているということだった。

鈴木に「今話したことのポイントがわかるか?」尋ねたマネージャーは、こう続けた。

「大切なのは経営者がどういう戦略を立てて、どう指示をするかなんだ。それを間違えると、障害者の能力は活かせない。君は、障害者が一般の人と競争して勝てると思う? 勝てないよな。だったら戦っちゃいけないってことだよ」

新市場を拓いた「ミニちんげん」

日本に帰国した鈴木は、すぐに動き始めた。着目したのは、地元浜松が日本一の産地であるチンゲン菜。比較的栽培が簡単なので、障害者の仕事によさそうだと考えていた。しかし、浜松はチンゲン菜の農家が多く、競争が激しい。

そこで鈴木は、水耕栽培の技術で小さなチンゲン菜を作ることにした。「姫みつば」の事業で、お皿の上で「魅せる要素」を持つ小ぶりな野菜のニーズがあると知っていたのが大きかった。

「その頃、ミニチンゲン菜を本格的に作っている人はいなかったから、新しい市場を作りだせると考えました。ミニ野菜はとにかく数が多くなるので、手数が欲しいんです。ミニチンゲン菜をたくさん売ることができたら、 障害者の仕事も作り出せると思いました」

鈴木の狙いは、見事に当たった。世の中に出回っているのは、大きくて立派なチンゲン菜。浜松の農業協同組合(農協)を通してその市場にオリジナルブランドの「ミニちんげん」を投入すると、一気に引き合いが増えたのだ。

農業界は平均年齢が67.9歳(2021年度)と高齢化が進んでおり、機械化やITの導入で省力化を進めているため、栽培に手がかかる小ぶりなチンゲン菜を作ろうという人はいない。ということは、小ぶりなチンゲン菜が気に入って、たくさん欲しい、定期的に欲しいと思ったら、注文できるのは全国に京丸園しかない。「ミニちんげん」の売り上げはどんどん伸びていき、今では1日に2万5000本、出荷する。

農産物の多くは「1キロいくら」で売買されているが、鈴木は農協と交渉し、京丸園の姫ねぎ、姫みつば、ミニちんげんに関しては、「1本いくら」で売っている。要は特別扱いなのだが、ほとんど独占市場なので自分たちの意見を通しやすいのだ。京丸園は現在、農協を通して全国の44の市場に毎日野菜を出荷しているという。

「僕らにとって、競争しない=新しい市場を開拓すること。障害を持った人たちの力を発揮させるには、自分たちで仕事のやり方から考えられる新しい市場で勝負するのがいいと思っています。注文がくるということは、うちが価格を決められるということでもあるしね」

「ゆっくりやっていい仕事」を生み出す

次々と市場を創出し、経営を軌道に乗せた鈴木は2004年、それまでの個人経営から、農業法人・京丸園株式会社として法人化した。同時に、オランダで学んだことをベースにして、障害者や高齢者、女性も働けるユニバーサルデザインを経営に取り入れ、「農業と福祉を融合したユニバーサル農業」を自社戦略の核に据えた。

売り上げは右肩上がりで、農園の面積も徐々に拡大。健常者の社員も、障害者の社員も増えていった。鈴木は障害者それぞれの個性に合わせて、作業を改善した。

ある障害を持つ従業員には、当初期待された仕事がうまくできなかったため、ビニールハウスの掃除を頼んだ。すると、その従業員は毎日、ゆっくり、丁寧に、徹底的に掃除した。

数カ月後、別の従業員が鈴木に「最近、農薬を撒く回数が減ってきましたね」と言ってきた。虫が発生したら農薬を使うルールなのだが、確かに減っていた。その理由を考えて、気がついた。

「ビニールハウスのなかに雑草がなければ、虫が来ない。虫が来なければ、卵を産み付けられないので、病気や虫害が減る。掃除でハウスがきれいになったことで、虫が来なくなったんです」

きれいに管理された京丸園のハウス内。

農薬の回数が減るということは、従業員の負担が減り、生産コストも下がる。そこで考えた。

──彼にほかのビニールハウスも掃除してもらいたい。そうしたら、給料も上げられる。彼の能力を高めるのではなく、仕組みを変えてそれを実現するにはどうしたらいいだろう……。

ほかの従業員とも相談して、出てきたアイデアが「掃除機で虫を吸い取る」こと。

「いくら床をきれいにしても、葉っぱにつく虫はいるんです。それなら掃除機をかけて葉っぱから虫を吸い取ればいいんじゃないかって。それで、近所の鉄工所に相談して専用の『虫トレーラー』を開発しました」

虫トレーラーの特徴は、時間をかけるほど虫をよく吸い取ること。掃除担当の従業員はとりわけ動作がゆったりしていたからうってつけの仕事で、虫トレーラーの導入によって、それまで以上に農薬の回数が減った。鈴木は、その従業員の給料をアップした。

「ゆっくりやると褒められる仕事ってある? ないでしょう。でも、虫トレーラーはゆっくりであればあるほど、効果がある。健常者にゆっくり動いてくださいと言っても、イライラしちゃうよね。僕らは、障害者だからできる『ゆっくりやっていい仕事』を創り出せたということになる。農薬が減ったのもいいけど、それが嬉しいよね」

16歳から86歳まで働く農園

障害を持つ従業員の奮闘は、予期せぬ効果をもたらした。農業は人手不足が深刻で、特に働き盛りの世代の人材確保は大きな課題だ。しかし近年、京丸園は採用に困ったことがない。

「求人を出すと、女性からの応募が多いんです。それで面接の時に、『なぜ、うちに?』と応募の理由を聞いたら、『障害を持った人たちも働いているって聞いたので』と言うんですよ。農業ってハードなイメージがあるけど、障害を持った子たちが働けるように現場を変えてきたことで、私にもできるかもしれないって思ってくれるんですね」

京丸園の求人には、障害者と一緒に働くことを理解した人しか応募してこないため、自然と障害者に理解を示し、寄り添おうとする人たちが集まるようになった。年齢層は幅広く、現在、京丸園で働く従業員の最高齢は86歳、最年少は16歳、男女比は3:7だ。

芽ネギの検品作業の様子。ここでも障害者が活躍している。

求人に応募してくる人たちが農業の素人でも、問題ない。京丸園では障害者が担当する仕事以外でも作業の分解が進んでおり、高齢者でも、女性でも無理なく仕事ができる準備が整っているのだ。

こうして、鈴木が初めて障害者を研修に迎えた時に思い描いたように、誰もが心理的安全性が保たれた環境で働けるようになり、個の能力ではなくチームワークが高まった。その結果、初めて障害者を雇用した1997年から売り上げが約6.5倍の4億円に達した。

そして現在、障害を持つ22人の従業員の月収は平均約10万円、一番多い人は毎月17万円ほど稼ぐ。企業で働けなかった人たちが京丸園に来ていて、雇用契約を結ばずに福祉作業所で働く障害者の収入が月額約1万6000円と考えると、障害者の自立の点でも貢献は大きい。

農業は「周回遅れの最先端」

鈴木は、「農業は周回遅れの最先端」と語る。

「一般の企業はシステム化され過ぎて、それを崩すのはもう不可能でしょう。でも農業は手付かずだったから、今から人に合わせてシステムをデザインできる。日本にあるべき農業の姿をどう描くか、どうデザインするか。

スマート農業のように工業化を進めれば、ほかの工業製品と同じようにいずれ海外で作ればいいということになると思いませんか? でも、農業はやり方次第で地域の障害者や高齢者、女性が活躍する場所にすることができるんです」

数えきれないほどの賞状やカップが並ぶ鈴木のオフィス。

ユニバーサル農業の重要なポイントは、人の頑張りや成長に期待するのではなく、仕組みを変えることで能力を活かせる場を作ること。

もし、全国に京丸園のように独自の手法で障害者、高齢者、女性の力の手を借りて農業を革新する生産者が次々と現れたらと想像すると、ワクワクするのは僕だけではないだろう。

「うちは、障害を持った子たちがいたから、今の組織になったんです。そう考えると、障害を持った人たちが社会に出て活躍することが、どれだけいろいろな人たちを救うかっていうことだと思うんですよね。日本の農業のポテンシャルは大きいと思いますよ」

鈴木は今、障害者向けの作業を医療分野のリハビリに応用しようと動き始めている。「働きながらリハビリできたら、すごくいいよね!」と笑う鈴木の頭のなかはすでにアイデアでいっぱいだ。

取材・構成・撮影:川内イオ

デザイン:久須美はるな