2022/8/30

プロセス・コミュニティは地域を変えるか? 「えぞ財団」が描く北海道の発展戦略とは

「北海道を本気で盛り上げたい地域経済コミュニティ」。

まっすぐすぎるほどのコンセプトで立ち上げられた「えぞ財団」は、2020年6月に始動して以来、参加する“団員”が400人近くまで増え続けている。

参加するメンバーの属性は、各自治体の首長から道内トップ企業の経営者、地域への貢献を志す会社員やフリーランス、道内経済に関心の高い学生まで、世代も立場も多種多様だ。

北海道以外に住みながら地域への想いを持つ「道外会員」も少なくない。

特徴的なのは、さまざまある地域経済団体につきものと言える「加入条件」がほぼ存在しないこと。高額な入会金や会費はなく、年齢や肩書の制限もない。

その一方で、組織内の役職や義務もなく、すべての活動がメンバーの自発性に立脚している。

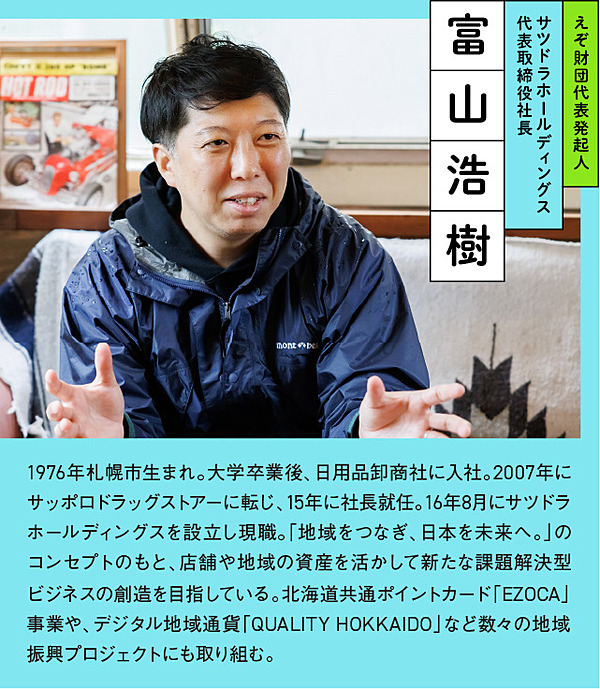

この新しい地域経済コミュニティは、サツドラホールディングスの富山浩樹代表取締役社長と、エリア・イノベーション・アライアンス代表理事の木下斉氏の二人によって立ち上げられた。

二人が語るえぞ財団の実像とその狙いから、新たな時代の地域経済圏の輪郭を探る。

INDEX

- 階級社会を壊す、新しい地域コミュニティ

- 「みんなで勝つ」ための経済生態系

- 自分たちの地域の発展戦略を自分たちで考える

階級社会を壊す、新しい地域コミュニティ

──まず最初に伺います。「えぞ財団」とはなんでしょうか?

木下 一言でいうと、地域のなかで組織を超えて人が集い学び合う、新しい形のラーニングコミュニティです。

「誰もがゆるく参加できるネットワーク」かつ「地域全体の経済リテラシーを向上させる」ことを目指すものです。

──北海道でも有数の上場企業の社長と、地方創生の専門家。二人がなぜ発起人に?

富山 経緯から話すと、もともと北海道には志が高く、ポテンシャルもあるビジネスパーソンがたくさんいます。ですが、地域のご多分に漏れず、既存のメディアでなかなか発信されないことに、個人的な課題意識がありました。

だったら自分で北海道専門の地域経済メディアを立ち上げようと思い、事業化の準備をしていたのですが、ちょうどその頃に出会った木下さんに話してみたところ「いや、そうじゃない」と言われて(笑)。

木下 富山さんは、クリエイティブやマネタイズまでしっかり考えて整えようとしていたんですね。でも、それだと予算がどれだけ必要で、どんなメンバーが必要で、とやる前からどんどんタスクが増えて身動きが取れなくなる。

だから、最初は手づくりでもいいから「コミュニティ」をつくろう、と話したんですよね。

富山 そうそう、それで本質的に何をしたいかを改めて自問自答すると「北海道で面白い動きをしている人を応援したい」という想いだった。

だったら、はじめから作り込むのではなくて、コミュニティとして徐々に生成していく。その過程からつくっていこうと思い直したのが、えぞ財団の構想の原点です。

──一方通行的なメディアでなく、自立型のコミュニティにしようと。

富山 そうですね。そこには既存の経済団体のアップデートという意識もありました。

僕はサツドラを38歳で継いだんですが、そのちょっと前ぐらいから、各地でスタートアップやローカルプレーヤーの方々と自分なりのコミュニティを築いていたんです。

でも、そこで共有されている価値観や新しい動きが、北海道の伝統的なコミュニティでは通じないと感じていました。

たとえば、JC(青年会議所)にはJCなりの意義がある。でも、それがメンバーの成長、もっというと北海道の未来にどうつながっていくかでいうと、また違う形もあるのではと思いました。

木下 JCも商工会議所も他の経済団体も、すべて昔からの伝統的な組織で、型や序列が決まってるんですよね。

特に地方ではある種の“階級社会”ができあがっていて、新しい動きについていけなくなっている。

一方で、スタートアップに象徴されるニューエコノミーの成功者たちはどうかというと、フラットな関係性なんですよね。そこに年齢も所属もない。あるのは実力で、共感したプレーヤー同士が損得勘定ではなしにつながっていく。

富山さんはその感覚を分かっていたから、歯がゆい思いがあったんじゃないですか?

富山 その通りです。既存の経済団体は、集まることが目的化してしまっているケースも少なくない。その一方で、広い北海道に数多く点在している新しい有力人材同士がつながっていないことにもったいなさも感じていた。

そこで、僕は「イシュー型のコミュニティ」をつくりたいと思ったんです。「これがしたい」というテーマがあって、その内容に応じて人と人がつながり、アクションに連鎖していくような人の輪ですね。

──えぞ財団のイシューは何になるのでしょうか?

富山 大きく言えば「北海道を盛り上げる」ですが、えぞ財団は北海道でチャレンジしたり実際に動いている人が集まる場。だから、そこにはたくさんのイシューがあります。

実際に、えぞ財団のSlackではダイバーシティやIT、歴史の学びなど、追いきれないほどのチャンネルが立って熱心な議論が展開されています。

その議論が発展して、さまざまな学びのコンテンツや、イベントやスクールの企画など、多様なアウトプットに発展しています。

入団条件は唯一、月額1000円の「えぞ財団note」を購読すること。団員は自らの意思で各施策に参加する。

ただ、矛盾するようですがチャレンジしていないとダメだ! みたいな強迫観念を与える場になっては居心地が悪いとも思っていて。

ある種の“ユルさ”をもって、自分の興味次第で参加してもらえればいい。そのユルさがあるから、年代や職業までさまざまな人たちが集まってきてくれるんだと思います。

木下 入り口の広さは本当に大事ですね。「今日は経済成長率について考えよう」「今日は北海道の成り立ちを知ろう」みたいな、その時々に気になるトピックスをみんなで掘り起こしています。

そこから事業化に進むかは正直分からないけど、その分からなさがかえって大事だという感覚がある。

「事業化ありき」でカッチリ進めようとすると、分かることだけから手をつけてしまう。だから、新しい可能性に進むためには、分からないことにみんなで関心を持つことが大切だと思います。とりあえずやってみる。

そして、やるとなったらみんな本腰を入れてコミットするから、しっかりとした企画になっていくのが面白い。

えぞ財団のイベント運営に関わる団員たち。学生から経営者まで多様な人々が自発的に参加している。

富山 情報のキャッチアップとアクションまでの早さはすごいですよ。「あの町で、こんな面白いことやってるよ」とあれば、「なにそれ、今度行きます!」みたいな。どんどん人と人がつながっていく。

そして、団員同士でお互いを助け合う動きも活発です。「誰に言ったら、この件動きますか」と相談があれば「あの人に話せばいいですよ」とつなぎあったり。私自身の本業にも役立つインプットがあふれています。

──noteやSlackといったデジタル上の活動と、リアルの活動が直結しやすいのは、地域コミュニティならではの強みと言えそうですね。

木下 「メディアをつくりたい」という原点から言うと、結果的にえぞ財団のnoteやSlack自体がメディアになっています。

えぞ財団の団員が発信する情報に対して、メンバーがポジティブに、スピーディーに反応する。それも義務的にではなく、自立的に行われている。このかたちでどこまで追求できるのかという、ある種の実験的なメディアの取り組みではありますね。

富山 そうですね。個人的に感じるのは、えぞ財団の強みは世代がバラバラだというところ。僕ら40代の人間にとって20代の人たちが自然に身に付けている分散型の発想やコミュニティ志向はすごく学びになる。

例えば、noteの連載企画である「北海道経済入門」は、小樽商科大学の学生団員が作っています。これは北海道の成り立ちから、エリアごとの産業地図、地政学的な分析まで行っていてレベルが高い。

一方で、若い人たちにとっては、意思決定の場やビジネスの現場に身を置いている僕たちの世代が、アイデアを実装する上で役に立っていると思う。相互に恩恵がある構造ですね。

学生団員によるnote連載企画「北海道経済入門」では、北海道経済をインフォグラフィックで学べる

いまはSNS時代で誰とでもつながれるけど、フルオープンな形ではなくて、共通の価値観や地縁にもとづいたセミクローズドなつながりが求められている気がします。

えぞ財団は、昔ながら閉鎖的な村社会のイメージではなくて、テクノロジーを活かしたオープンな「ムラ社会3.0」に突入してきている感じはありますね。

木下 誰かがデザインした完成体の組織ではなくて、不完全なものを皆で育てることを楽しんでいるのがえぞ財団ですね。

必要なのはデザインではなくて、解放されたプロセスだったんだなと。

皆で作り上げていくプロセスそのものに価値がある。プロセス・エコノミーならぬ、プロセス・コミュニティなんです。

「みんなで勝つ」ための経済生態系

──オープンなコミュニティを志向するえぞ財団ですが、富山さんが代表発起人を務めていることはどう影響していますか?

木下 富山さんの分け隔てないキャラクターは、団のコミュニティリーダーとして重要です。ただ、一方で富山さんはある種の北海道のシンボルでもある。

今、道内のいろいろな企業や自治体のトップで世代交代が進んでいます。次世代を担う30〜40代のリーダーたちが、北海道のためになにかアクションを起こそうとしているときに、富山さんの姿勢はひとつの指針となるでしょう。きっと、いろいろと苦労はあると思いますが。

富山 もう慣れましたね。もともと事業を継ぐ時から、周囲から「余計なことをするな」とくぎを刺されていましたから(笑)。

でも、地域のために余計なことをしていると、世代を超えて面白い人たちとつながって、お互いのリソースやスキルを組み合わせながら、結果的に新しい事業が生まれていくんです。

自社や自分の街の利益のためだけに汗をかいてきた世代には理解されづらいですが、これからはそういう時代だと思っています。

サツドラ本社に併設されている、インキュベーションオフィス「EZOHUB SAPPORO」。コワーキングスペースとして、イベント会場として、地域をつなぐ機能を果たしている

木下 一人勝ちではなくて「みんなで勝つ」。地域はそういう時代に変わってきていますね。

富山 そうですね。具体例をあげれば北海道の十勝は、今では「サ国(サウナの国)」と言われるほどサウナが盛り上がっています。

そのムーブメントをいち早く仕掛けたのは、北海道ホテル社長の林克彦さん。彼は自分のサウナの知識や知恵を、周囲の人たちにどんどんシェアしていくんですね。

それで十勝エリアにサウナが増えていった。地域の宿泊施設から病院、DMOまで巻き込んで「十勝サウナ協議会」という団体まで生まれた。

結果的にサウナーがたくさん訪れる新たな観光地になったんです。まさに「みんなで勝つ」を体現した地域といえます。ちなみに林さんもえぞ財団の「団員」です。

──「えぞ財団」のネーミングはどういう意図が込められているのでしょうか?

富山 ネーミングに関しては、正直に言うと勢いで決めたところがあります(笑)。実際の法人格としては、財団法人ではなく任意団体としてスタートしており、その後一般財団法人となりました。

ただ、経済を中心軸においたコミュニティであり、木下さんがよく言う「地域で稼ぐ」という志を表現しています。

木下 そうですね。自分にとってもえぞ財団は新しいフェーズの挑戦です。

いわゆる地方創生に関わるようになって20年以上たち、ひとつのエリアに入って稼ぐ事業を作る、ということは数多く経験し、その重要性を語ってきたことですが、一方でスケールに限界を感じる部分もありました。

人口が数万の自治体ならば、一人のスタープレーヤーと強力な事業が生まれれば再生するでしょう。でも、より広い規模で地域全体を再生させるためには、一事業者や行政の一担当者だけでなく、さまざまなプレーヤーが地域のために共創していく、いわゆるコレクティブインパクトが必要になります。

より広範囲に多くの人を巻き込んで、地域全体を底上げしていく動きが要る。それが「北海道のサイズ感とポテンシャルだったらできる」と考えたんです。

えぞ財団はそうしたアプローチで仲間が集ってきて、北海道経済を考えている。日本の中の北海道ではなくて、北海道単体としてどう繁栄するかという戦略を考えているんです。

そんな視点から見ると、北海道のもつポテンシャル───自然はもちろん、農林、水産、畜産、それに観光など、すべてが違った見え方になってくるんですよね。

中長期的に社会や地域にとって必要な投資ってあるんだけれど、それが今、国や地域や一企業では難しくなってきている。代わりにそれを担うのは、多様な企業や個の複合的な生態系による力です。いわば「ムラ社会3.0」的な新しいつながりの力。

えぞ財団は、今まさにその生態系となるピースを集めていっている段階です。

富山 主語が一個人や一企業ではなくて「北海道」なんですよね。みんな北海道を発展させたいと心から思っている。そういう人たちが集まってきて、実際に企業や自治体の意思決定層もどんどん団員になっています。

地域を変えるためには、「こいつら本当にやりそうだな」というムードが大事で、それは徐々に醸し出されていると思います。

自分たちの地域の発展戦略を自分たちで考える

──改めて、北海道の持つ可能性についてお聞かせください。

木下 さまざまな可能性がありますが、やはりインバウンド観光が鍵になると思います。世界から見たときに、北海道の可能性はすさまじいものがありますから。

たとえばスキー人口は東アジアで急増していますが、雪が降る国はそんなにない。まして、大都市とスキー場が隣接しているロケーションなんて、世界中で札幌ぐらいといえます。

スキーを昼間楽しんで、そのまま夜はすすき野で飲むことができる。これはとてつもない動線です。

今までスポーツはスポーツ、街なかは街なかと分離して考えられていたビジネスも、えぞ財団のゆるやかなネットワークを介して、有機的につながっていくことが可能になります。そのつながりの各所に、ツーリストがお金を使う機会がたくさん作れるはずです。

取材場所となったアウトドアイベント会場も、札幌駅から車で20分

富山 豊かな地域資源に対して、どういうビジョンを掲げて、プレーヤーを呼び込むかが大事だと思います。

例えば、北海道の余市町は、今やワインの産地として世界的に有名になりましたが、もともとは行政がグローバルに需要のある品種を作った農家に補助金をつけたり、民間に果樹園を売ったりして、有望な醸造家を集めたんです。

余市町長の齊藤啓輔さんのような卓越したリーダーがビジョンを描けば、民間が集まってくる。ちなみに齋藤さんも「団員」ですし、何なら木下さんを繋げてくれた人でもあります(笑)。

もちろん、ビジョンを描くのは官民どちらでもよくて、もっと言えば道外でもいい。外から見たほうが、かえって北海道の見えていない可能性に気づいてくれると思うので、もっと呼び込みたいですね。

ウイスキーで知られる余市町だが、「ドメーヌ・タカヒコ」をはじめ世界的に評価の高いワイナリーも多い

木下 ヨーロッパでも活気のある地域は、ほとんど非工業都市です。ワイン、チーズ、皮革産業、ハム・ソーセージ、レモン……ほとんど農林水産業の超高度付加価値生産をしているところ。

現代の工業製品は基本的に国際的な分業でできているので、結局ひとつの地域にはその売上の何%しか落ちません。一方で、ブランド化された農業製品というのは、その地域で生産から加工まで完結しているので、売上のほとんどが全部地域に入る。

となると、北海道の可能性は極めて大きい。温暖化で栽培可能な作物も格段に増えるでしょうし。

富山 ヨーロッパは参照すべきことがたくさんありますよね。僕はデジタル地域通貨のプロジェクト「QUALITY HOKKAIDO」もやっているのですが、その名称は大前研一さんの『クオリティ国家という戦略』という本から着想を得ています。

その本は、小国でも価値の高い国=クオリティ国家は世界中にあって、日本も分割していけばそうなる、という論なんですけど、北海道は土地の大きさや人口もスイスやデンマークとだいたい同じ。でも、向こうのGDPは北海道の倍ある。

それは木下さんが言った高度農業や観光の質の高さに加え、国全体で連携して仕組みも変えていっているからなんです。

だから、一つ一つの自治体のパワーは弱いけど、北海道というリージョナルであれば、先のデジタル通貨も含めて、まるで国のように新しい仕組みをつくっていけると思うんですよね。独立国をつくるような心持ちです。

木下 地域の闘い方が、今までは間違っていたんですよね。国が考えたものにみんなが乗っかって、補助金をもらっている限りは、成長できない。自分たちの地域の発展の戦略は自分たちで考えなければいけません。

「地方は自立できない」と思い込んでいる人は多いですが、第2次世界大戦の前はみんな自立していたんですよ。北海道だけでなく、九州でも、北陸でも、リージョンとして捉えれば十分可能な話です。

ただ、重要なのは政治や行政ではなくて、民間やビジネスサイドから考えることです。政治だと、「じゃあ首都はどこだ」とか「どの街に何の機能を置くか」とかややこしくなる。

民間がシンプルに、えぞ財団のように「北海道を良くしよう」というベースから考えていくと、行政もシンプルに考えられるんです。ふわっとしたアプローチから、いろいろな事業が伸びていくイメージですね。

──そのためにえぞ財団ができることはなんでしょうか。

富山 学び、ですね。財団のキャッチコピーにも「学ぼう、動こう」と入れているのですが、新しい知識が入ってくると、同じ現象でもこれまでと全然見え方が変わってきますよね。

だから今、土地の歴史から学んで、現代を捉え直し、未来のことを考えようという「札幌解体新書」という企画を発信しています。これは学生中心のチームが運営して、記事の制作やイベントの企画を推進しています。今後帯広や各地でも行う予定ですし、北海道全体の理解を深めています。

木下 実現にあたっては、郷土史の専門家の方々も資料提供やイベント登壇など、たくさんの関わりを持ってくれましたよね。

歴史を知ると“今”が立体的に見えてくる。すると、未来への議論も、より地に足の着いた内容になるんですよね。また、土地のストーリーを知ることで、ばらばらに見える資源を一体的に捉えることができるんです。

そしてこの企画に、産官学のトッププレーヤーがごちゃ混ぜに北海道を語ることも魅力だと思います。

富山 僕自身、コンテンツを通じて多くの学びを得ていますし、上の世代の方々をあらためてリスペクトするきっかけにもなりましたね。

地域の人々が世代や組織を超えて「知」のバトンを受け渡し、広げていく。それがやがて北海道を変えていくと信じています。

執筆:鈴木聡(ondo inc.)

撮影:クスミエリカ

デザイン:zukku

取材・編集:呉琢磨

撮影:クスミエリカ

デザイン:zukku

取材・編集:呉琢磨