「投手の肘を壊すのは誰だ?」第2回

少年野球界の誤った定説を論破する

2014/11/21

今年、大リーグの舞台で田中将大やダルビッシュ有が肘の故障に悩まされ、1シーズンを通して活躍することはできなかった。なぜ一流投手たちはケガに泣かされ続けるのか? 肘という視点から日本野球の構造的問題を追求するシリーズの第2回は、筑波大学の整形外科医・馬見塚尚孝氏と、同大学硬式野球部の川村卓監督の分析によって少年野球界の誤った定説をあぶり出す。

第1回:投手の肘を壊す日本野球の構造的欠陥

「小学校時の肘の障害が将来に影響する」

高校で硬式野球部のショート、大学では準硬式で投手としてプレーした馬見塚尚孝氏は、医師としての進路を循環器内科と迷った末、スポーツドクターの道を選択した。現在は筑波大学で整形外科医として働く一方、科学的なアプローチを取り入れながら同大学硬式野球部を指導する川村卓監督とタッグを組み、野球部部長&チームドクターとして現場に赴いている。

野球医学の第一人者でもある馬見塚氏は、「少年野球チームでキャッチャーをやりたい」という小学生の息子に、「いまはショートにしておいたほうがいい」と説得したことがある。理由のひとつは、小学校年代で一般的に行われている指導法で投手、あるいは捕手を守った場合、肘を故障するリスクが高いこと。そして、高校生になってから投手や捕手を始めても十分に間に合うと、自身の経験から考えているからだ。

「小学校のときに起こした肘の障害が、将来に影響することがわかってきました。ジュニアの時期にジュニアの大会に勝つために肘を壊して、結果として高校、大学で活躍できない選手が野球外来にたくさん来ます。私は息子の指導に直接関わることができないので、ピッチャーとキャッチャー以外のポジションを守らせるようようにしています」

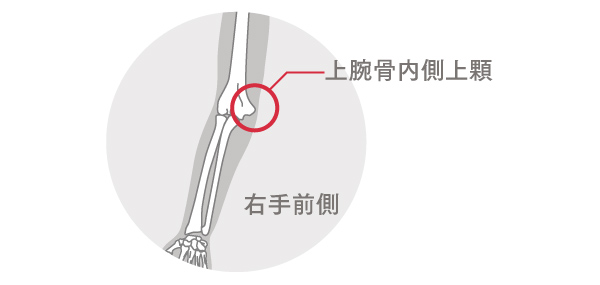

肘の障害で最も多いのは内側を内側を痛めるケースだが、以前は、小中学校年代と高校生以上では別次元の話だと考えられていた。小中学校年代では「肘の骨(上腕骨内側上顆)の欠ける症状」が発生する一方、高校生以上が同じ箇所を故障した場合、「肘の靭帯損傷」が起きるとされていたのだ(編集部注:「顆」とは骨の一部で丸みをおびた突出部のこと)。さらに言えば、「小中学校の頃に肘の骨を折っても、治癒してくっつけば問題ない」と考えられていた。

だが医学が発展し、筑波大学水戸センターには一般的な水準より質の高い画像を撮影することのできるMRIが導入された。これで内側の肘障害を起こした小学生選手を検査すると、「50%弱の靭帯が傷んでいる」。つまり少年期に肘の内側を痛めると、後々まで尾を引くことが懸念されるのだ。

「靭帯が1度傷むと、必ずしも完全に正常化するわけではありません。一部の例では、クオリティの悪い治癒がなされています。そういうことを考えると、高校、大学になって肘痛を発症する選手は、新たに靭帯を痛めたというより、『ジュニアの時期に痛めた箇所が少しずつ悪化して障害に至ったのではないか』と考えられる。ひとつ言えるのは、甲子園やプロ野球でいくら投球制限したとしても、故障要素のひとつに対策が打たれるだけということです。ジュニアの障害を予防しないと、野球肘の根本的解決にはなりません」

では、なぜ小学校のときに投手や捕手をすると、肘を故障しやすいのか。その理由として“投げすぎ=酷使”が指摘されているが、ふたつのポジションでは“全力投球”を避けられないため、故障のリスクが飛躍的に高まることも考慮に入れる必要がある。

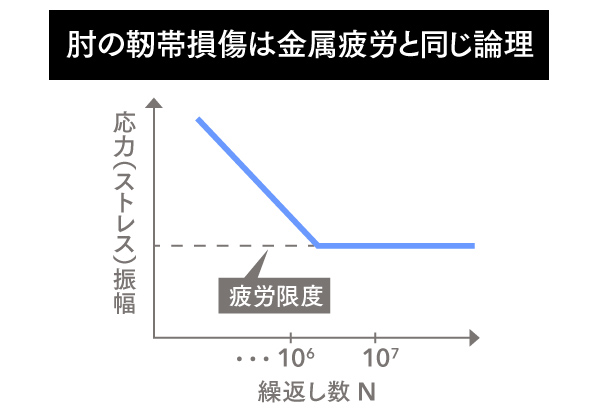

金属疲労と同じメカニズム

肘障害のメカニズムに目を向けると、投球を繰り返すことで「疲労」が起きていると考えられる。ここで言う「疲労」とは「人の身体が疲れる」ということではなく、「金属材料などが長期間に渡ってストレス(力の負荷)を受け続けると、亀裂が生じて破損する」という意味だ。

筆者は物理の授業で学んだ記憶が薄っすらあるが、「疲労」を説明する計算式にS-N曲線がある。Sは「ストレス」、Nは「Number of cycles to failure」(繰り返し回数)の略だ。小さいストレスでも繰り返す回数が多くなると金属疲労を起こしやすくなる反面、繰り返す回数とストレスが適度に保たれていれば、破壊されないライン=「疲労限度」が見えてくるという理論だ。

物理的な意味のストレス=力には、ベクトル=方向が関係してくる。これをピッチングで言うと、投球動作を行う方向だ。つまり、投げ方(フォーム)が影響する。

以上の考え方から言うと、肘の靭帯の負担には「投球数」だけでなく、「投球強度」と「投球フォーム」も関わってくる。

疲労が肘への負荷を大きくする

そして見逃せないのが、コンディショニングの要素だ。投手は身体的に疲労が蓄積されると、投げるフォームや、球に伝えられる力の強さが変わってくる。

一般的に、「筋肉の疲労が回復するには48〜72時間かかる」と言われている。先発して約100球を投げた投手が次の日に連投すると、故障のリスクを招きやすいのはそのためだ。馬見塚氏が説明する。

「100%で投げたら球速130kmの投手が、疲労することで出せるスピードが120kmまで落ちているとします。それなのに130kmを投げようとすると、そのときの自分のポテンシャル(120km)より速い球を投げなければならない。疲労で自分のポテンシャルが下がっているにもかかわらず、相手打者を抑えようとするあまり、自分のポテンシャル以上を出そうとする。つまり、相対的に投球の強度がアップします。だから障害を起こしやすいという考え方です」

馬見塚氏の息子が希望の捕手ではなくショートを守っているのは、前述したように全力投球を避けるためだ。ショートなら平均的な守備位置より前に守るか、あるいは一塁への送球を1、2バウンドで行えば、100%の力で投げずに済む。そうしてプレーの精度を高めつつ、意図的に投球強度を下げているのだ。

子供は大人より肘を痛めやすい

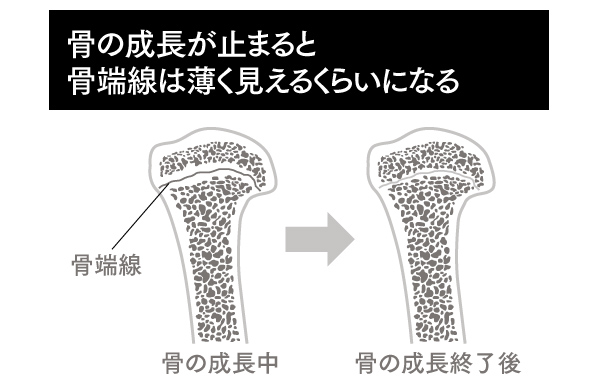

身体の構造上、野球少年の肘には障害が発生しやすい。その理由のひとつが骨端線にある。骨の端(骨端線)にカルシウムがたまることで硬い骨がつくられ、骨は伸びていく。高校生頃になって骨の成長が止まると、骨端線は薄く見えるくらいになっている。

骨端線と野球肘の関係について、筑波大学体育系准教授で同大学野球部の川村監督が説明する。

「大人の骨は成長が止まって硬くなっている一方、成長中である子どもの骨の端の辺りは柔らかい軟骨でできています。厄介なのがこの付近に、投球のときに負担のかかる靭帯が一緒に付いていることです。柔らかい組織に負担がかかるので、どうしても子どもは肘を痛めやすい」

練習の副作用に気がつくべき

指導者がこうしたことを知らないあまり、選手が犠牲になるケースが少なくない。コーチとして他者に指針を示す役割にある者は、背負っている責任の重みを痛感する必要がある。障害の知識を習得する重要性について、馬見塚氏が語る。

「これだけ障害で困っている選手がいるということは、『うまくなるために考えた練習が、結果的に障害を招いていないか』と同時に考えることが必要です。薬と同じように、練習にも『うまくなる』という主作用だけでなく、『障害を起こす』という副作用がある。そう考えると、私みたいにプロ選手のレベルでなくても、野球医学の知識を持つことでハイレベルの選手のパフォーマンスアップに役立つことができます。先日、工藤公康さんがソフトバンクの監督に就任した際の挨拶で述べたように、『障害を予防することが勝利につながる要素』だという考え方が重要です」

馬見塚氏の息子は現在中学生になり、身長の伸びが止まったら全力投球を解禁する予定だ。そうやって綿密にプランを立てながら、二人三脚で末長く野球を楽しみ、うまくなりたいと考えている。

では野球選手として成長していくためには、具体的にどんな点に留意する必要があるのか。巨人、西武の守護神として1980年代から90年代に活躍した鹿取義隆氏と、日本の野球界からスポーツ科学の道に進んだ草分けである倉俣徹氏の話を紹介しながら、次回以降に述べていく。

*本連載は隔週で金曜日に掲載する予定です。