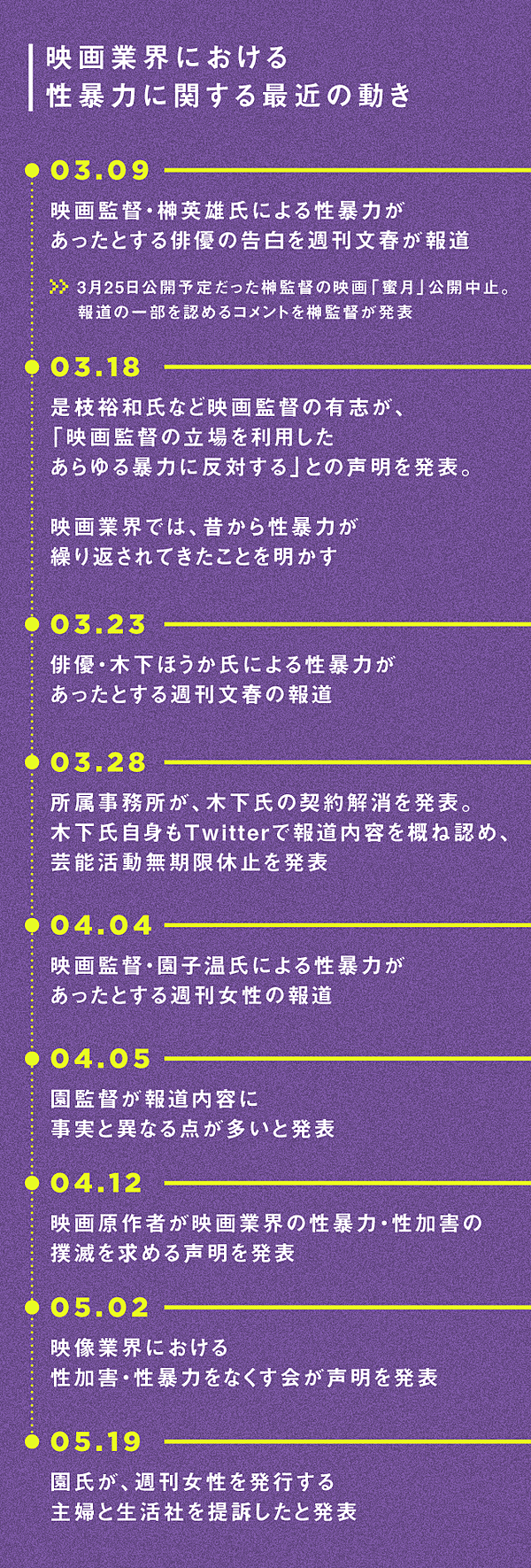

2022/7/2

【無料公開】原作者の提言「今こそ、#MeTooを映画業界から広げよう」

注:6月29日に無料公開いたしました。

今年に入り、映画界における「性加害」の告発が続いている。

3月に映画監督による性暴力が報道され、大きな波紋を呼ぶと、是枝裕和監督など映画監督の有志が、業界で昔から加害行為が繰り返されてきたことを明らかにする声明を出すまでに至った。

さらに、映画監督らが過去に語った武勇伝が、実は暴力行為だったと指摘されるようなケースも出ており、問題は、個人由来ではなく、業界全体による性暴力やハラスメントが「常態化」していたことが明白になりつつある。

実のところ、日本の外では、映画界における性暴力が5年前に「#MeToo」と呼ばれる運動で浮き彫りになっていた。

内部告発により、米ハリウッドのプロデューサーだったハーヴェイ・ワインスタインら加害者が相次いで逮捕されるに至ると、一気に業界で告発の機運が高まり、業界の「浄化」が進んでいった。韓国でも同様の運動が起きている。

しかし、当時の日本では、運動が高まることはなかった。声を上げた被害者がいたものの、大きなうねりとならず終わってしまったのだ。

だが、5年経った今、ようやく日本にその波が来ている。

これは、コロナを経てジェンダー観にも変化が起きる今、業界が変われるチャンスともいえる。実際、筆者が取材活動を続ける間にも、新たな告発者が名乗り出たり、業界の構造問題についての議論が進む。

そして、この問題は、誰しもにとって「対岸の火事」ではない。

日本においては、映画業界のように一人の人間に権力が集中したり、閉鎖的な村社会になりやすい場面は大小どこにでもある。そして、まだ声を上げられずに苦しんでいる被害者はどこそこにいるはずだ。

だからこそ、映画で起きようとしている変革を知っておきたい──。

そこで私は今日から、あらゆる業界における「性暴力」、そして、引いては日本の多様性を考える連載を始めたい。

まず連載1話目は、今度こそ被害者を孤立させない、新たな被害者を出さない、#MeToo運動を日本で広げようと、映画業界の性暴力・性加害の撲滅を求める声明を発表した映画原作者の発起人、小説家の山内マリコ氏と柚木麻子氏に話を聞いた。

業界外の「原作者」だからこそ連帯できる

──4月12日に「原作者として、映画業界の性暴力・性加害の撲滅を求めます。」という声明を出された経緯を教えてください。

山内 今年、

週刊文春2022年3月17日号の報道後、知人から我々2人に、「声明を発表したいので、映画原作者として賛同してもらえないか」とお声がけいただいたところから始まります。

柚木 当初多くの作家仲間に声をかけて、賛同者を増やそうとしたのですが。

山内 ちょっと勇み足な感じで動いてましたね。その頃はまだ、声明文というものに馴染みがなく、何もわからない状態で。

柚木 そうこうしているうちに、知人が呼びかけていた声明文の件は、たち消えになりました。映画関係者の方が、この件に関して動くことは、本当に難しいようで。原作者は蚊帳の外なんだなと改めて感じました。

山内 内情を知る人が、慣習に逆らうような行動を起こすのが難しいのは、どこの世界にも言えることですが。

柚木 声を発する勇気がある人がたくさんいても、こういった形で連帯するのは難しい構造なんだと目の当たりにしました。映画は、複数の人が関わるプロジェクト、人間関係が複雑に絡み合った、村社会のようになっているのだと実感する出来事でした。

山内 その点では、私たちはチームではなく、個人で仕事しているので。

柚木 連携して声明を発表することが、映画業界の中の人よりしやすい。蚊帳の外だったとしても、原作者である作家は、映画と無関係ではないし、映像化を経験した作家で連帯して声明を出すことは、可能なはずだと思いました。

(写真:https://statementfromtheoriginalauthors.hp.peraichi.com)

声明は、誰でも取れる手段

──作家は映像制作の「蚊帳の外」にいるとおっしゃいましたが、どのような意味でしょうか。

山内 大御所の場合は違うのかもしれませんが、自分の作品が映画化された際の感想は、「ここまで権限がないんだ」というものでした。出版側は「映像化していただけるなんてありがたい」というスタンスなので、申し出を拒否する選択肢はない感じで。

柚木 私もそうでした。出版社のライツ部門の担当者がついてくださるのですが、映像化については、作家と映像制作側が、原作使用許諾契約を結ぶことから始まります。「原作はあまり変えません」というような文言が一言くらい入った契約書で、映像サイドが基本的に主導権を握ります。

山内 私は、過去に映画化された3作のうち、手元に契約書があるのは1作だけでした。委任契約書なので、出版社にお任せしますという形ですね。出版社の担当さんを挟んでのやり取りになるので、作家個人が映像サイドに、直接なにか物申すことは基本的にはない。

脚本は改稿される度に見せてもらいますが、意見を言っても、必ずしも反映されるわけではありません。キャスティングなどはもちろん事後報告、あとは撮影の見学と、公開時の宣伝の時だけ呼ばれる感じで。関わり方としてはこのくらい。

(写真:MadCircles/iStock)

柚木 原作者は、一般の方が想像するような力をもってはいません。

──映像制作に深く関わっていない割に、責任がのしかかっているような状況なんですね。

柚木 映画の場合、オープニングタイトルで最初に出るのは原作者のクレジットですが、自分の立場がどのくらいかというと、スタッフの一人くらいでしょうか。

山内 現場レベルでは発言力のない存在ではありますが、とはいえ根幹のストーリーを生み出した立場なので、自分だって関係者です。声明文のお誘いをもらったことで、当事者意識も湧きました。

当初のステートメントが頓挫したとき、「声明文は誰でも出せるんだから、いろんな人が出せばいいんだ」とおっしゃった方がいて、それを受けて柚木さんがたたき台を書いたものが、今回のスタートでした。

「女性だけ」が力になれる時がある

柚木 最初に私が作った声明文は、怒りが前面に出ていて、これはどうか、という意見が多くありました。

山内 「今後こういうことが起きた場合、公開中止を求める」という条項があって。正直、そんな権限ないぞって知っているので、もっとリアリティーのあるものにした方がいいんじゃないかと。

柚木 とはいえ、柔らかな文面では意図が伝わらないのも事実。どう書き直したらいいかもわからないので、山内さんに「どう思う?」って見せたんです。

山内 そこから、共同での改稿作業が始まりました。

柚木 どのような声明ならば、被害に遭った女性の立場に寄り添える内容になり、広く社会に受け入れられるか。様々な作家さんの立場や考えをお聞きしながら、声明を練り上げました。

山内 とにかく大事なのは、告発した女性たちの力になるようなものにすることでした。性加害の告発は、バッシングなどの二次加害が起こりやすい。そういった逆風の中で、彼女たちの励みになるようなメッセージを提示することを意識しました。

──真に被害者の立場に立つということは、たやすいことではないです。

柚木 性暴力の被害に遭われた方の中には、実際に被害に遭っていない人の手による声明を見るだけでも傷つく方がいると、ある作家さんを通じて聞きました。

その人が唯一傷つかなかったのが、「女性被害者への二次加害はやめてください」という、賛同者が女性のみで発表された声明だったそうです。被害女性に寄り添う、同じ女性として駆け寄って連帯したい。そこは徹底しようと決めました。

(写真:gorodenkoff/iStock)

──「女性だけ」ではなく男性も入った方がいいという意見もあったのではないでしょうか。

山内 賛同作家さんからは、そういう意見はなかったですね。ただ、発表後に、そういう指摘は出るだろうなと、ちょっと覚悟はしていました。

柚木 声明を出した直後は、「もっと参加者をひろげては? みずから間口を狭めてないか?」という声もあるにはありましたが、すぐ聞かなくなりました。

山内 今回は性加害を告発したのが女性たちだったので、まず女性が駆け寄るのは自然なことだと思います。

柚木 ステートメントというと、新聞に発表するしかないという時代もありましたが、今はネットで出せるし、ハードルは低くなっています。誰でもできるし、やっていい。ネットで声明文を出すことが、日本でももっと文化として根付いていけばいいなと思います。

「R-18文学賞」が繋いだ縁

──作家という職業は、個人事業主だから連携しやすいとおっしゃっていましたが、女性作家さんの横の繋がりは、どうやってできたのでしょうか。

山内 作家は、受賞した新人賞が、出身学校みたいになる傾向がありまして。

柚木 私はオール讀物新人賞でデビューし、なかなか作家同士で会う機会はなく、孤立していました。そんな中、山内さんが「女による女のためのR-18文学賞」の受賞者の集まりに呼んでくれたことで、同世代の様々な作家さんと繋がっていきました。

山内 「R-18文学賞」は女性限定の賞だし、受賞者たちの世代も近くて、先輩たちが仲良しなんです。

10年ほど前には、そのメンバーで、東日本大震災のチャリティー同人誌を作ったこともあります。あのとき中心になって動いていらしたのが、豊島ミホさんでした。当時の私は、右も左もわからないデビュー前の身だったのですが、かっこいいなぁと思って見ていました。そういう経験があったから、今回のステートメントも、抵抗なく行動できたのかもしれません。

(写真:女による女のためのR-18文学賞 HP)

「R-18文学賞」は、性別を問わず応募できる賞では、取りこぼされてしまうタイプの才能を発掘している部分もあって。同じ世代の女性が同じ賞で輩出されていたからこそ、繋がれていたのだと思います。

柚木 この賞が創設されていたことで、女性が社会からうける抑圧を描ける女性作家が増え、受賞者同士に繋がりがあったことは、今回の声明に繋がる欠かせない要素だったと思います。

また、賞の垣根を超えて仲良くしてくださっている西加奈子さんが繋いでくれた縁もありました。一度も会ったことがない作家さんでも、賛同してくれそうだなと思った方には、編集者さんを通じて連絡しました。

メッセージを偏らせないために

柚木 女性の繋がりに助けられた一方で、加害防止の意図にのみ注目がいくよう、伝え方に気を配りました。そこで提案したのが、私たちの顔写真を使わないで報道してもらうこと。

声明を出すにあたり様々な記事を読みましたが、女性の写真が入ると、どうしても内容より、姿にばかり注目がいってしまうと思いました。

山内 女性の写真は、良くも悪くもアイキャッチャーになってしまうんです。

とりわけ性にまつわる問題で、女性の写真がマスメディアに出た場合、きまって扇情的な切り取られ方になってしまいます。記事の内容を読まなくても、女性の写真の雰囲気だけで、紋切り型の、偏ったメッセージとして受け取られてしまう。女性が声を上げる時の表象の難しさですね。

柚木 私と山内さん、過去の取材時の写真がいっぱいありますが、笑っている写真は今回の記事にはふさわしくないですよね。それに、性被害という最も大事なことから目がそれてしまいかねない。

(写真:Libera Caballo/iStock)

山内 なので、声明を取り上げる記事については、私たち作家の顔写真は極力使わないでほしいと、メディアの方にお伝えして、協力してもらいました。

ネットに公開した声明文の画面を出してもらえると一番いいのですが、ただ、テレビニュースは、それだけでは情報が弱いと。

柚木 そういう場合は、本の書影、映像作品のポスター画像など、作品を前に出してくださいと伝えました。結果、声明文の意図がストレートに伝わったんじゃないかと思います。

山内 おかげで曲解もされず、興味本位の書き立てもなく、ちゃんと社会問題と認識された手応えがありました。

問題の発端となったのが週刊誌だったためか、テレビや新聞ではあまり大きく報道されていなかったのですが、外野の人間が動いたことで、大手メディアでもこの問題が一気に取り上げられました。いいきっかけにはなれたかもと、ほっとしています。

柚木 アメリカメディアに精通している先輩に聞きましたが、あちらはセクシャルハラスメント報道のあり方がすすんでいて、加害者だけにスポットが当たるような文体を編み出して、被害者のフラッシュバックが起きないように配慮されているんだとか。

山内 それって#MeToo以降の話? 5年でメディアがそこまで発達したんだね。

性暴力は映画だけの問題ではない

──アメリカの映画界は2017年に映画プロデューサー ハーヴェイ・ワインスタインらの性加害報道で出てきたあたりから、SNS上で「#MeToo」運動が盛り上がり、映画界は正常化に向かいました。韓国もこれに続きました。日本は、2017年の海外の動きに遅れましたが、2022年に出た一連の報道を受けて、SNS上で声を上げる女性が増えています。

山内 ハリウッドは#MeToo以前と以後で、まったく別世界になった感じですね。

なんでも映画にする国なので、性暴力やセクハラをしっかり咀嚼して、どんどんエンタメ作品に昇華させています。商魂たくましいというか、浄化する力がすごい。

監督の女性率もぐんと上がって、今やフェミニズム的なストーリーがメインストリームなほど。

映画プロデューサーだったハーヴェイ・ワインスタイン受刑者(写真:AP/アフロ 2020年)

日本でも、2017年の#MeTooの流れで、被害の声を上げた方はいました。けれど、そこまでの大きなうねりにはならなかった。

柚木 我々出版界にも性被害を訴えた人はいたのですが、声を上げた人が孤立してしまいました。私たちの大きな反省です。

実は声明についてご意見をいただく中で、賛同者のお一人から、「映画業界という、自分たちがいる出版業界とは違う業界のことについて口出しすることになる。自分たちの業界で性加害が起きた時には動かなかったのに、他の業界の時に声を上げるのは、いかがなものか」というご意見ももらいました。

まったくその通りで、声明文にはその点の反省と自戒も盛り込みました。

出版界でのセクシュアルハラスメントを根絶するために、これまで我々が立ち上がってこなかったことへの自戒と反省でもあり、今後は変えていきたいという意志表明でもあります。そしてまた我々自身も、ハラスメントの加害者になりうるという意識を持たなくてはなりません。映画界が抱える問題は、出版界とも地続きです。

(引用:原作者として、映画業界の性暴力・性加害の撲滅を求める声明)

山内 ただ、コロナ禍を挟んで、ジェンダー観がものすごく変わりました。一般の方、それこそ中学生くらいの子まで、ジェンダーという言葉を知っているなんて、#MeToo以前には考えられない状況です。

私と柚木さんのペアで、フェミニズム雑誌『エトセトラ』の責任編集長をしたことがありました。特集「WE LOVE 田嶋陽子!」と銘打って、刊行したのが2019年11月。そのときのイベントで田嶋先生が、「男らしさ、女らしさ」についての簡単な講義をしてくださったんです。

お客さんはもちろんジェンダー意識の高い方たちですが、それでもその時点では、「男らしさ、女らしさ」について、今ほどは理解できていない感じでした。

柚木 このタイミングで一連の報道が出たことは重要です。アメリカから5年遅れましたが、日本の#MeTooはこれで広がるのではないでしょうか?

山内 私もそんな気がしています。5年前に比べて、その土壌は整ってきているなあと。

ハーヴェイ・ワインスタインのときも、ニューヨーク・タイムズとニューヨーカー誌による活字の報道からスタートして、それがSNSのハッシュタグとして拡散して、どんどん広がっていきました。

今回、週刊誌報道から火がつきましたが、

是枝裕和監督たちによる〈映画監督有志〉の声明が出て、我々原作者の声明が続きました。さらに、

〈映像業界における性加害・性暴力をなくす会〉も発足しています。

柚木 今度こそ、被害者を孤立させない。この流れを止めてはいけないと思います。

──日常的なハラスメントから性犯罪まで、「映画業界だけで起きていること」と捉えるのではなく、業界を超えて起こりうることと認識して連携したほうがいいのではないでしょうか。私たちジャーナリストの世界でも耳にします。

柚木 今回の声明に関する取材を受けている中で、「出版界のセクハラとは具体的にどういうものですか?」という質問がいくつかありました。

私から個別の事案を口にするのははばかられる質問だったので、「そちらの業界はどうですか」と聞き返すと、問題がある、と答えた記者さんがほとんどでした。すべては地続きと感じます。

(写真:piranka/iStock)

山内 映画業界の場合は、名前のある方が告発されているので、目立ちやすいという側面はあります。世間的に無名の方が告発されるのとでは、問題の認知の広がり方が違います。

でもだからこそ、映画業界がお手本になるような変革をすることは、社会を大きく変えることにもなるんじゃないかと思います。

柚木 特にマスメディアやエンターテインメントの世界には、どこかで何か犠牲を払ったり、辛い思いをするからこそ面白いものが生まれるという固定観念がなかなか消えません。

報道においても、政治家に合わせて夜討ち朝駆けでネタを取ってくる世界ですよね。どんな場面で性加害が起きやすいか、取材しているみなさんは目の当たりにしていると思います。

山内 今回のステートメントで感じたのは、メディアの各社にいる女性の記者さんが、「#MeTooをしっかり取材しよう」という意思を持って仕事をされていることです。

現状を変えたい、変えなきゃ、変えようという、記者の方それぞれの気持ちが、点ではなく、面になりつつある。社会レベルで機運が高まっているのを実感しています。

──この声明を出した後の具体的なアクションについて考えていることがあれば教えてください。

柚木 映像化する際に、映像制作サイドと私たちとが結ぶ契約に何か文言を設けることで、抑止になるのではないかというのが、声明を考える上でも大きなポイントでした。

今後、原作使用契約に関する勉強会を開催しようと、ハリウッドの契約に詳しい方などを探しているところです。

例えば制作に携わるスタッフの男女比率を盛り込むだけで、性加害やハラスメントの抑止になるかもしれない。自分の立場でできる有効な手段はなにか考え、契約を見直していきたいと思います。

取材・構成:冨岡久美子

編集:森川潤

デザイン:すなだゆか