2022/5/20

【核心】日本の製造業がグローバルイニシアチブをとる方法

NewsPicks BrandDesign ChiefEditor / NewsPicksパブリッシング 編集者

バイクと言えばHONDA、テレビと言えばSONY。

30年ほど前には、日本のメーカー名がそのまま商品と捉えられるほど、日本製品はグローバルで圧倒的な知名度ならびにイニシアチブを握っていた。

ブランドとして「MADE IN JAPAN」が一世風靡し、模倣されるほどでもあった。

しかし、今の日本のメーカーにそのような隆盛はない。

なぜ、凋落してしまったのか。復活、復権の鍵はどこにあるのか。

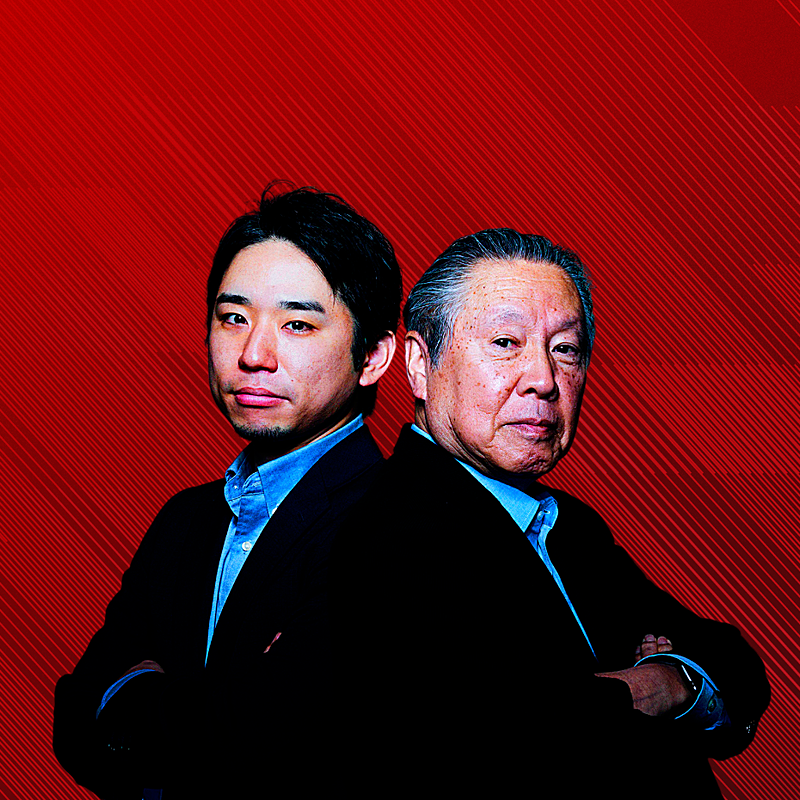

産業のコメとも言われる半導体を、グローバル視点で長年見続けてきた東京エレクトロンの元会長・社長の東哲郎氏。

「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」とのミッションを掲げ、多重下請けピラミッド構造から「強み」をベースにフラットに繋がる構造へと変革する、製造業の受発注プラットフォームを展開するキャディ代表の加藤勇志郎氏。

両氏の対談から製造業の新たな可能性を考えたい。

- ものづくりは“国防”である

- 日本はグローバルトレンドを追えなかった

- キャッチャーではなくピッチャーになる

- エッジコンピューティング+ソフトウェアが鍵

- コア・ノンコアを意識する

- 若い人材をトップに据え、20年間は変えない

- “日本”を意識した瞬間にグローバル化は難しい

ものづくりは“国防”である

──「製造業の復活」が、日本経済ならびに日本の復活につながる──。よく聞かれるフレーズですが、この点についてどう思いますか。

東 日本においては他の産業と比べ、製造業に携わる労働人口が多いですよね。そのため、製造業の良し悪しが、そのまま日本経済や多くの人の暮らしぶりを左右してしまう。単純な経済上の観点がひとつあります。

1949年、東京都生まれ。1973年、国際基督教大学(ICU)教養学部社会学研究科卒業。1977年、東京都立大学大学院社会科学研究科修士課程修了。1977年、東京エレクトロン入社。1996年6月、代表取締役社長。2003年6月、代表取締役会長。2016年1月、取締役相談役。2019年6月、退任。現在、宇部興産、野村不動産ホールディングス、セブン&アイ・ホールディングスで社外取締役を務める。

もうひとつは、国防や外交での観点です。

ロシアのウクライナ侵攻という起きないだろうと思っていたインシデントが、発生してしまいました。日本も含め多くの国がロシアへの経済制裁を行っています。おそらく、ロシア国内は物不足も含め、かなり逼迫している状態でしょう。

戦争がこれから起こるとは思いたくありませんが、日本でもインシデントが発生し、海外からの輸入が一切途絶えたらどうなるか。我々はビジネス以前に、毎日の生活をしっかりと行えるのか。それは備えて考えなければいけません。

ロシアとは異なり石油や天然ガスといった資源を持たない日本だからこそ、有事の際でも世界中から必要とされる、技術や製品を持っているかどうか。言い方を変えると、世界中から求められる強い技術や製品を持っていれば、国防や外交の武器になる、ということです。

加藤 安全保障の話は、私もグローバルの情勢を見ていて、最近特に意識するようになりました。半導体などはまさに代表格で、そのような製品やコア技術をどれだけ持っているかが、まさに国防につながると感じています。

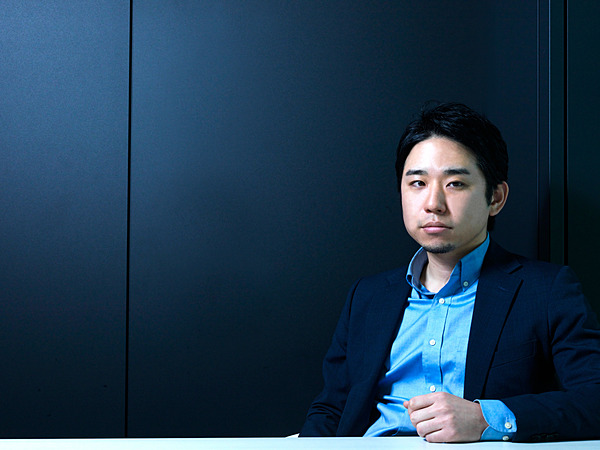

東京大学卒業後、2014年にマッキンゼー・アンド・カンパニーに新卒入社。2016年にマネージャーに就任。日本・アメリカ・オランダ・中国などで製造業の全社調達改革領域及びIoT/AI領域をリードするほか、グローバルでの戦略構築、新規事業策定などに従事。大手メーカー15社程度の調達改革に従事した結果、同分野への課題意識から、2017年11月にキャディ株式会社を創業。2022年3月には本格的なグローバル展開のため、初の海外現地法人をベトナムに設立。

実際、新型コロナウイルスで、体感したことでもありました。日本と米国は強固な信頼関係があるはずですよね。ところが、日本にも提供していた人工呼吸器を輸出できなくなりました。結果、日本では人工呼吸器が不足してしまった。

日本はグローバルと比べ感染の広がるスピードが遅くはありましたが、一歩間違えば非常に大勢の人の命が失われた可能性があったわけです。

本当にコアな部品や製品は自国で作る必要がある、ものづくりは国防でもあると、強く感じるようになりました。もちろん、グローバルでイニシアチブを取るということも含めて、です。

東 だからこそ今だと思っています。まだ製造業が衰退しないうちに、新たな有事が起きる前に改革を行うべきだと思いますね。

日本はグローバルトレンドを追えなかった

──まずは最もホットなエリアであり、東さんが長年携わられた「半導体業界」について聞かせてください。半導体産業は今や、日本メーカー全体でもグローバルシェアの10%ほどです。なぜ、ここまでに凋落してしまったのでしょう。

東 ガラケーと同じです。日本にそれなりのマーケットがあったがために外(海外)を見ず、日本国内だけで事業を進めてしまった。具体的にはメモリをとにかく作り続けていましたよね。実際、儲かってもいましたし。

一方で、今や世界2位となった韓国のサムスン電子は、韓国内にマーケットがなく、世界に出るしかなかった。そのため日本とは異なり、最初から世界の潮流やトレンドに対してものすごく敏感でした。

加藤 とはいえ、日本はGDPでまだ世界トップ3位。それなりに大きなマーケットとも言えます。そのため東さんがおっしゃったような、旧態依然の感覚が抜けきれていないように感じています。

日本のメーカーが理解していなかった、半導体業界における当時のグローバルトレンドはどのようなものだったのですか。

東 GAFAに代表されるハイテク企業の登場に伴い、単にパソコンで使うメモリから、もっと高性能なマイクロプロセッサ(MPU)など、いわゆるロジックICと呼ばれる半導体の需要が高まっていきました。

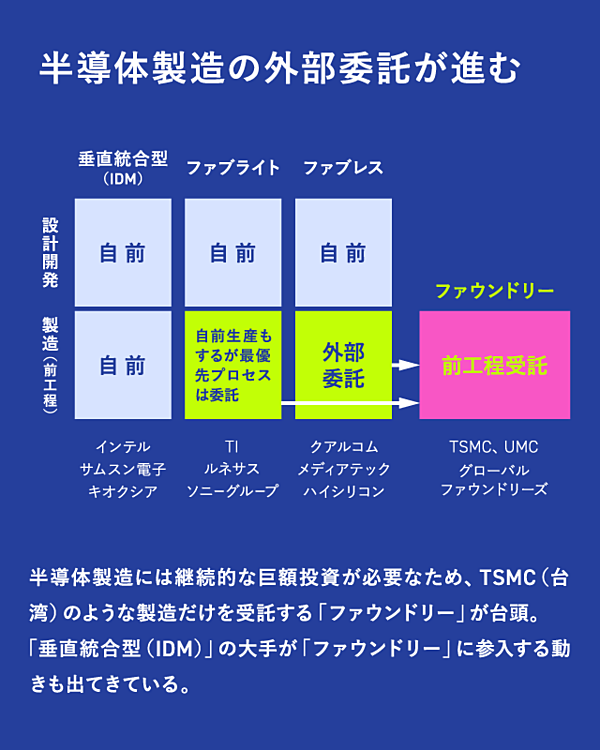

製造工程も大きく変化していきましたよね。日本のメーカーは設計から製造までをすべて自社で行う垂直統合型(IDM)でした。サムスン電子も同様のビジネスモデルでしたが、日本とは異なり国からの支援が大きく、設備投資などの額が半端ではなかった。結果、大きなコストダウンを成功させます。

製造コストが安価なアジアにマーケットが移っていく中、台頭してきたのが台湾勢です。設計は顧客や設計だけを行うファブレス企業に任せ、自分たちはあくまで製造だけを担うファウンドリーに着目した、現在世界3位のTSMCや同じく台湾のUMCなどです。

キャッチャーではなくピッチャーになる

──TSMCの設立は1987年。なぜ短期間でここまで成長できたのでしょう。

東 顧客がどのようなニーズやコミュニケーションを求めているのか。創業者のモリス・チャン氏はアメリカの半導体メーカーTI(テキサス・インスツルメンツ)出身でしたから、熟知していましたよね。

アメリカの半導体メーカーが求めているのは、競合にならずにファブレスやファウンドリーといった製造のみを担ってくれるパートナーであること。共に技術投資をしながら、業界をリードする成長ができるパートナーであること、などです。

当時、日本の半導体メーカーは、顧客から言われた製品をただ作っているだけ。野球でたとえればキャッチャーのような存在と言えるでしょう。対して台湾や韓国の半導体メーカーはキャッチャーではなく顧客と同様、ピッチャー的な立ち位置でしたよね。

──ピッチャー。主導権を持っているということでしょうか。

東 そうです。製造に特化したファウンドリーでありながら、マーケットにアンテナを張り、顧客に有益な情報を提供する。

あるいはインテルがいい例ですが、自分たちはチップの製造に注力する。顧客はそのチップを搭載したパソコンならびにソフトウェアの販売で儲ける。インテル製半導体を搭載したマイクロソフトのWindowsであり、一時期はその蜜月な関係から、「Wintel」などとも言われたほどです。

そしてここがポイントですが、顧客が嫌がるようなことは絶対にしない。バッティングするような製品も作りません。対して日本メーカーは競合製品を作ってしまった。ここでも垂直統合型ならではですが、その結果、徹底的にアメリカの顧客に叩かれましたよね。

せっかくコストの安いアジアが製造拠点になっていたのにもかかわらず、日本は次第にマーケットからフェードアウトしていきました。

加藤 そんな中、東京エレクトロンさんはフェードアウトしませんでしたよね。それどころか、凋落していく国内半導体装置メーカーを横目に、着々と業績を伸ばしていき世界シェア4強の一角にまで上りつめた。ここ数年は過去最高益を続伸するなど絶好調です。何が、違ったのでしょう。

東 きっかけは、アメリカに視察に行ったのが大きかった。1987年ごろだったと思いますから、まだ日本の半導体業界が絶好調で、先にお話ししたとおり、メモリ製造で世界を席巻しているころでした。

ところが現地で見たのは、日本では見たこともないような画像処理やバーチャルリアリティといった最先端技術でした。その技術を実現するためにグラフィック処理に特化したGPUのような新たな半導体が求められていました。

危機感を覚えた僕は、帰国するとすぐに同領域に対応できる体制を整備しようと、経営陣に打診します。そこから大きくグローバル展開も含め、舵を切っていきました。

視察団の中には、日本の大手半導体メーカーの方もいました。その方も同じく危機感を覚え会社に提案したそうですが、動かなかった。正確には目先の事業が絶好調だから、動けなかったのでしょうね。

加藤 つまり、日本にも変わるチャンスはあったんですね。DXでよく聞く日本の大企業のジレンマがそこにはあったということですね。

エッジコンピューティング+ソフトウェアが鍵

加藤 東さんのお話をお聞きしていると、半導体業界に限ったことではなく、製造業ならびにビジネス全般に通じるものだと改めて強く思いました。

東 世界の潮流を見極める際のポイントを、「Better(よりよく)」「Sooner(より早く)」「Cheaper(より安く)」の3つの視点でよく説明します。そしてこのような視座は、半導体業界に限ったことではなく、製造業はもちろんあらゆる産業でも当てはまるとも考えています。

加えて、先に説明したようにマーケットを読み、自ら潮流を生み出していく。たとえば、アニメやマンガといったコンテンツは成功していますよね。でも、ものづくりにおいてはどうしても発注先の部品屋というポジションになっている感が否めない。脱却する必要があるでしょう。

加藤 つまり再び隆盛を取り戻すためには、世界の潮流を先導するような製品を生み出す必要があると。

東 端的に言えば、個性的で無二な製品です。具体的には、ロボットも含めた各種装置や設備、細かな部品において日本は強い。そういった分野からさらに一歩進んで、新たな製品を開発する必要があると考えています。

加藤 もともと強かったハードウェアにアプリケーション機能を搭載するようなイメージでしょうか。たとえばソニーさんはAIロジックを搭載したイメージセンサーを開発しました。このあたりがキーになってくると。

東 ええ。ハードと言っても日本の場合は海外のインフラのように巨大なコンピューターシステムではなく、まさにイメージセンサーのような、エッジコンピューティングが得意ですから、得意分野から攻めるのがよいでしょうね。

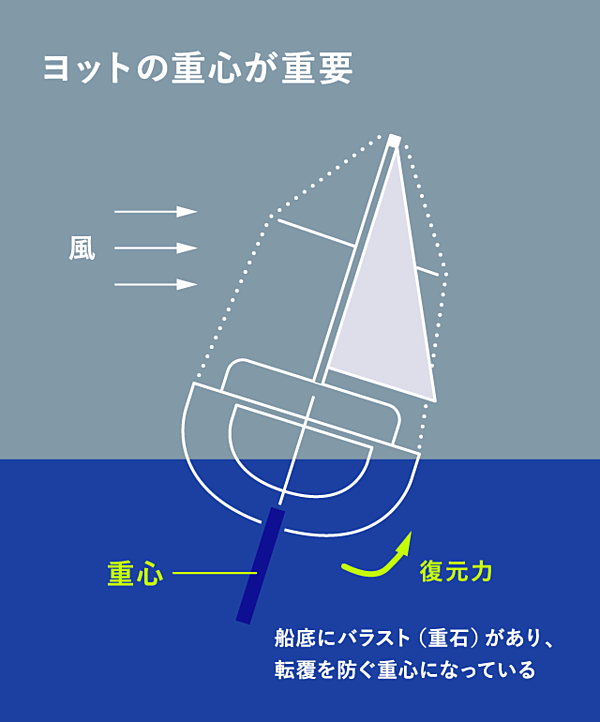

ただ、昔から日本は得意分野の戦略的な見極めが上手ではありません。海外のある経済学者からはヨットにたとえて「日本はヨットで一番重要なバラスト(重り)がない」と指摘されたぐらいですから。コアな得意分野のような重心がないから、顧客からのニーズによってフラフラと動いてしまっているように感じています。

コア・ノンコアを意識する

加藤 コア・ノンコアの切り分けは、非常に難しい決断ですよね。日本だと自前主義が強いのが、切り分けができない一因だと思います。ただ裏を返せば、経営資源を分散してしまっている、とも言える。

我々のサービスの特徴のひとつに「調達」の手間を軽減するというのがありますが、キャディに依頼しなくても、調達が得意な企業はあります。たとえば、最近は半導体不足が叫ばれていますが、調達がしっかりできている会社は実は結構あるんです。

基本的にエクセレントカンパニーと言われる会社は、調達部門がめちゃくちゃ強い。トヨタ自動車の元社長の渡辺捷昭氏、アップルのティム・クック氏などは、もともと調達部門のヘッドですからね。

──つまりその会社にとっては“調達”がコアであると。

加藤 ええ。日本では調達というと購買と一緒くたにされているケースがありますが、グローバルでは明確に「Sourcing(調達)」と「Purchasing(購買)」とわかれていて、パーチェシングは単にものを買う作業を意味します。

一方で、ソーシングは本質的かつ経営戦略に直結する業務で、どこの会社からどの程度買うのか、どの会社を育てて競争環境を作るのか、どこは専売権等含めて押さえにいくのか等、企業のリスクヘッジに直結する業務と言えます。

半導体不足の現在の状況を見ると、まさにソーシング能力によって明暗がわかれたと言えるでしょう。

そこで我々は、発注データ解析や需要予測、図面解析や工場のデジタル化など、テクノロジーの力でシンプルな購買業務を自動化しながら、調達全体を戦略策定面からも支援し、サプライチェーン全体の効率化・最適化、および生産力強化を実現しています。

東 まさにノンコアを切り出しつつ、コア業務・得意分野をさらに強化するためのサービスですね。

加藤 調達はあくまで一例で、会社によっては組み立て工程がコアというお客様もいますし、設計という場合もあると思います。

業界や業態で正解があるわけではなく、個社ごとの強みや戦略によって、コアを決めて投資しなければならない。まさに冒頭、国防の話にも重なりますが、コアな部分はアセットも注ぎ込むし、外注はしない。

一方で、ノンコアの領域においては外部に積極的に出す。この思考が重要だと考えています。

若い人材をトップに据え、20年間は変えない

加藤 グローバルで勝つような変革を実行するには、短いスパンでは現実的ではなく、トップが長く舵を取り、ロングタームでビジネスをデザインし、実行していくことが重要だと考えているのですが、そこはどうお考えでしょうか。

キーエンスさんも数年前に40代の社長を抜擢し話題になりましたよね。コロナ禍の影響で一時は苦労されていたようですが、今期は東京エレクトロンさんと同じように過去最高益を更新しています。東さんは20年以上トップを務められていましたよね。

東 僕が社長になったのは1996年、40代のときでした。まわりのトップを見渡すと、みな年上ばかり(笑)。創業者が柔軟で新しいものへの意欲もある。それが企業文化になっていたことが大きかったと思いますね。

加藤 キャディのパートナー企業を見ても40代前後の方々が多く、この先20年は自分がビジネスを引っ張っていくとの気概を持つトップが大半です。

そしてこれはあくまで私の想像ですが、ジャパン・アズ・ナンバーワンであった70~80年代には、そのようなトップが大勢いたのではないかと。重鎮の方々とお話しさせていただくたびに感じることでもあります。

東 失敗の数が多い企業ほど、他社と差別化されているように感じます。他社がやっていないことにチャレンジするわけですから、当然失敗はしますよね。その失敗がある程度許される環境が重要であり、そのためには長いスパンで見ることも必要でしょうね。

僕なんかも2年間赤字を出して、一度は社長を退きましたからね。いわゆるバブル崩壊のときでしたが、あのときはものすごく焦りました。私にとってこの退きは非常にいい経験だったと今思っています。

加藤 私も失敗してばかりです(笑)。

──株主をはじめとするステークホルダーのことを考えると、目先の利益も問われることはないでしょうか。

東 いや、株主も僕は比較的ロングレンジで考えていると思いますよ。短期的な業績を気にする株主も確かにいますが、意識する必要はないんじゃないかな。ロングレンジで考えることが極めて重要と思います。

加藤 株主においてはまさに東さんがおっしゃるように、キャディではロングタームの視点を持つ株主にパートナーになっていただくことを意識していますし、戦略のひとつでもあると捉えています。

“日本”を意識した瞬間にグローバル化は難しい

──改めて最後にグローバル戦略に対するおふたりの考えをお聞かせください。

加藤 冒頭でお話ししたように、マーケットのパイが縮小していくことが、グローバルを起業当初から意識していた理由のひとつではありましたが、他にも理由はあります。シンプルに、日本だけよりもグローバルでやった方が、おもしろそうだな、と。

もうひとつ、共同創業者の小橋は幼少からずっとアメリカで暮らしていて、大学もスタンフォードですし、勤めた会社もロッキード・マーティンやアップルなど、米国というよりもいわゆるグローバルカンパニーです。そのため当初からグローバル視点は、いたって自然でした。

東 まさしくTIのモリス・チャンのような、心強いパートナーがいるわけですね。

加藤 今年3月からベトナムに進出していますが、グローバルに出たことで改めて気づいたこともありました。本当の意味でグローバルカンパニーになるには、「日本」という言葉も含め、日本を強く意識することはよくないな、ということです。

──どういうことでしょう?

加藤 私自身はもちろん日本が大好きですし、日本がより良くなってくれることがビジネスのひとつの目的でもありパッションを持って取り組んでいます。ただグローバル側から見ると、あまりに日本を打ち出していると、興ざめしてしまう感が否めないからです。

ですからあえて言いますが、「日本を元気にする」といったキーワードを前面に出しているような企業やビジネスは、その瞬間から真の意味でグローバルカンパニーになるのは難しいのではないかと。実際、我々は日本というキーワードを、意識的に使っていません。

東 トップを誰にするかも重要ですよね。日本の企業だから、日本人を現地法人のトップに据えるといった考えではなく、現地の人と日本のメンバーどちらが見ても、トップの力量を備える人がやるべきとの考えが重要ですし、我々は実際にそうでした。

そしてこのような考えはアメリカに限らず、ヨーロッパ、韓国、中国すべてのグローバルで統一でもありました。

加藤 先の20年の話にも重なりますが、このままでは大きな改革は難しいですし、現地の人からの信頼も集められない。キャディでは今まさに優秀なベトナム人の採用を進めていて、そのことが最上位ミッションであるとも考えています。

東 キャディはビジネスモデルも新しいし、集まっているメンバーを見ても、グローバルのカルチャーやトレンドを肌身で知っている。これからの活躍を期待しています。

執筆:杉山忠義

撮影:吉澤健太

デザイン:小谷玖実

編集:中島洋一