2022/3/16

【戦略論】なぜ「良い戦略」には“失敗”が織り込まれているのか

NewsPicks, Inc. Brand Design Editor

企業の存在意義である「パーパス」の見直し、SDGsへの対応、DXの推進など、経営者は未だかつてないほど多くの課題との対峙を迫られている。

同時に短期的、長期的な成長を両立する「戦略」を構築する必要性にも迫られているいま、経営者の手腕がこれほど問われる時代もないだろう。ではこの激変する時代を勝ち抜くために必要な「戦略」とは何か。

「“10年後に自分たちがどうなりたいのか”をクリアに描けていること。加えて“失敗を織り込んでいる”こと。現代における“良い戦略”とは、失敗からの学びを前提とした戦略です」

そう語るのは、経営コンサルティングファームであるボストン コンサルティング グループ(以下、BCG)のコーポレートファイナンス&ストラテジーグループ グローバルリーダー、木村亮示氏だ。

「そして“良い戦略”を実現するためには、“ビジネスとデジタルの融合”が鍵を握る」

ビジネスとデジタルを融合した戦略支援を得意とするBCGデジタルアナリティクス組織“GAMMA”のアジア・パシフィック地区のリーダー、およびBCGジャパンのデジタル分野のリーダー ロマン・ド・ロービエ氏と、BCG Digital Venturesアジア・パシフィック地区兼日本代表 平井陽一朗氏はそう続ける。

ボストンに次ぐ世界2番目の拠点として1966年に東京にオフィスを設立し、50年以上にわたり日本企業の経営戦略を支援する同社が、いま日本企業に必要だと考える「戦略」や「思考法」とは何か。3人に話を聞いた。

左からBCGデジタルアナリティクス組織 “GAMMA”のアジア・パシフィック地区のリーダー、およびBCGジャパンのデジタル分野のリーダー ロマン氏、BCG コーポレートファイナンス&ストラテジーグループ グローバルリーダー 木村氏、BCG Digital Ventures アジア・パシフィック地区兼日本代表 平井氏

- 「良い戦略」とは何か

- ビジネスとデジタルの融合

- 「越境」により学び合える組織

- BCGが目指す未来

「良い戦略」とは何か

──そもそも企業経営における「戦略」とは、どのように定義できるのでしょうか。

木村 非常に難しい質問ですが、私なりにあえて一言で定義するのであれば「ゴールに到達するための筋道」と答えます。

例えば経営者の方には「山の登り方」と伝えることが多いですね。企業が決めたゴールが山頂だとします。ですが頂上に到達するためには、無数のルートが存在します。

その複数の道のりから、どの道を選び、どのような手法を駆使し、どんな仲間と登るのか。無数に存在する選択肢のなかから、ゴールに到達するための筋道を決めることが「戦略」と言えます。

こうした戦略の概念自体は、直感的にイメージできると思うのですが、問題なのはその描き方が近年大きく変化していることです。

かつてはゴールを決めたら、そこから逆算して「いつ、何をすべきか」を細かく定め、目的地まで一本の筋道を描くのが一般的でした。つまりバックキャストやウォーターフォールと呼ばれる手法が王道だったのです。

しかし現在では、ゴールを目指す途中で通るべきいくつかのポイントだけを決めたら、いきなり「直近で何をやるか」を具体化する手法にシフトしつつある。プロジェクト開発と同様、企業経営における戦略構築もアジャイルに進める傾向が強まっています。

──なぜ戦略の描き方が変わったのですか。

木村 それは「未来の見え方」が変化したからです。

昔は「短期的な見通しは立つが、長期的には先が読めない」というのが経営者の悩みの中心でした。

ところが今はまったく逆で、「長期的な方向性は見えているが、短期的に何をどうすればいいのかわからない」という悩みを相談いただく機会が増えています。

──長期的な方向性は、ある程度明確になっている。

木村 そうです。例えば今後10年間でデジタルシフトやサステナビリティといったテーマがますます重要になることは誰もがわかっているし、企業もそのテーマに取り組むことに迷いはありません。

ただ問題は、具体的な策に落とし込むのが難しいことです。その未来へ向けて何から手をつければいいのか。直近でどれくらいの資金を投じて、どの程度の規模やスピード感で動き出せばいいのか。

要するに「目指す山は決まっているが、山の登り方がわからない」という状態です。よって戦略を描く際も、10年後の方向性より、「この3年間で物事をどう動かしていくか」が議論の中心になっています。

最近は変化のスピードがあまりにも激しすぎるために、一部で「今の時代に戦略はいらない」という論調もありますが、そこには大きな誤解がある。経営の現場が求めるものが変わっただけで、戦略そのものの重要性はむしろ高まっていると考えます。

──長期的に取り組むべきテーマを、短期的なシナリオに落とし込むのが難しい理由はどこにあるのでしょうか。

木村 既存事業を守りつつ、事業や組織の変革を推進するのは、非常に難易度が高いからです。

将来的な成長やイノベーションの創出に向けて新たな取り組みをしなければ、10年後に明るい未来はない。みなさんこれらの事実を頭では理解しています。

ただ日本企業の多くは、今も既存事業で一定の利益を出せている。そのため現在ある組織をいきなり縮小したり、すべての人材を新規事業へ移したりもできない。

ではどのような手順やスピードで組織や人を動かせば、会社が目指すゴールへ近づいていけるのか。これを見極めながら、「良い戦略」を描くのは簡単ではありません。

──不確実性の高い時代における「良い戦略」とは?

木村 前提として業界や企業によってカスタマイズする必要がありますが、共通する点は「10年後に自分たちがどうなりたいのか」をクリアに描けていること。加えて「失敗が織り込まれている」戦略です。

──失敗を前提に戦略を策定する必要があると?

木村 日本企業はプランの策定に時間と労力をかけていることが多いのですが、重要なのは「どれだけ早く行動に移せるか」です。

不確実性の高い時代だからこそ、まずは実行し、軌道修正しながら進めていく。このサイクルを高速で回すことが大切です。

つまり失敗から学べる会社は強くなれるし、学びを前提としたシナリオが「良い戦略」と言えます。一方で「悪い戦略」とは、学びを組み込めていないものということになります。

その学びのスピードを速めることと、デジタルを使いこなすことには強い関連があります。データをAIで分析するなどデジタルを活用することで学びのスピードを高めることができるからです。それはマーケティングなどの領域だけではなく、経営の意思決定レベルにおいても重要な要素になっています。

経営から現場まであらゆるレベルの意思決定に学びを反映するためには、人と組織をつなぐデジタルが戦略に落とし込まれている必要があるのです。

ビジネスとデジタルの融合

──デジタルを戦略に落とし込むための第一歩について教えてください。

平井 まず現代社会において、デジタルはあらゆるレイヤーに浸透していることを理解する必要があります。

例えば企業がリアル店舗を出店しようとする場合も、扱う商品やサービス、そしてオペレーションには必ずデジタルが介在します。

生産システムのバックエンドから顧客と接するフロントエンドまで、すべてのプロセスがデジタルなしには動きません。そのため「どこからどこまでがデジタル領域なのか?」と考えること自体がナンセンスです。

だから本当はCDO(チーフ・デジタル・オフィサー)を置く必要もない、というのが私の持論。デジタルは経営のすべてに関わるのだから、経営トップであるCEOが最も理解すべきです。

ロマン いまやデジタルは全社的な経営課題であり、取締役会や役員会で意思決定しなければ物事が前に進まないケースがほとんどです。

しかし日本企業の経営層は、まだ現場の業務やオペレーションがアナログだった時代にキャリアを積み、デジタルを経験しないまま現在のポジションに就いている。

経営理論やマーケティングについては高い見識を持っていますが、デジタルへの理解が欠けていることがあります。

ただ、いきなり個別の技術についてエンジニア並みに詳しくなることは簡単ではありません。それよりも、ビジネスとデジタルの組み合わせによって物事がどのように動くのかを理解すべきです。

例えば自社のシステムがどのような思想や構造で、どう動いているのかといった、基本的な仕組みを理解することが必須です。

ビジネスで培った顧客視点を活かしてフロントエンドの仕様やサービスを改善しようと考えたとしても、どのようなアプリケーションを導入すればいいのか。あるいは他にもオプションがあるのか。どんなスキルを持つスタッフをどれだけ配置すればいいのか。それらがわからなければ、ビジネスの「現場」は動きません。

ロマン グローバルで成功した企業は、ビジネスとデジタルの融合を成し遂げています。アップルもテスラも、ビジネスと技術の専門性を組み合わせる戦略で、新たな価値を創造し、大きなムーブメントを起こしました。

ビジネスとテクノロジーのエキスパートが十分に対話できる環境を作ることで、多大な価値を生み出せるのです。

──両者のコミュニケーションが不足すると何が起こりますか。

木村 例えば経営陣が「来年までに新規ビジネスを立ち上げよう」と考えて戦略を描いたとします。ですが蓋を開けたら自社のシステムでは実現不可能で、もしシステムを作り替えるとしたら数年かかってしまう、といったのが日本企業でよくあるケースです。

この場合、短期的には現在のシステムを前提とした戦略を組み立てるしかない。そして今できることを前へ進めながら、同時に本当にやりたいことを実現可能にするために、システムの刷新や改善についても戦略を立てなければいけない。それにはビジネスとテクノロジーの専門家が対話を重ね、相互理解のもとでゴールまでの道筋を描く必要があります。

ですから私たちも、ビジネスに精通したBCGのコンサルタントとデジタルのエキスパート集団であるDigitalBCG Japanが協業しながら、企業変革を支援しています。

ビジネスとデジタルを融合して戦略の実現可能性を高め、新たな価値やイノベーションを創出することが私たちのミッションです。

「越境」により学び合える組織

──2018年にデジタル領域に特化した新組織として「DigitalBCG Japan」 を立ち上げました。

ロマン DigitalBCG Japanが誕生したのも、クライアントに対して戦略的な文脈でデジタルに関する視点やインサイトを提供するためです。

エンジニアやデザイナー、データサイエンティスト、起業経験者など、多様なバックグラウンドやスキルを持つ人材を揃えており、現在は4つのチームで構成されています。他の組織やBCGの戦略コンサルタントと連携しながら、一枚岩でクライアントを支援する体制を確立しています。

──他のコンサルティングファームもデジタル領域を強化する中で、BCGならではの強みはどこにあると考えますか。

ロマン 最大の強みは、経営層と直接対話ができることです。BCGは1966年にボストンに次ぐ世界2番目の拠点として日本法人を東京に開設し、50年以上の長い年月をかけ関係を築いてきました。

ですから日本企業の経営層が何を考え、どのような言葉を選べば相互理解が深まるかを知っていますし、重要な意思決定を支援することが可能です。

もしコンサルタントがITやデジタルの専門用語を使い、専門知識を並べただけの資料で提案したら、何も理解してもらえないでしょう。

でも私たちなら、ビジネスとデジタルを行き来できる組織体制が整っているため、経営層と共通言語を使って会話できる。

またビジネスとデジタルの専門知識を集結して良い戦略を立てるには、横のつながりも含め、組織の上から下まですべての階層による対話が必要です。

トップを含めたあらゆるレイヤーと接点を持ち、意思決定のプロセスに必要な人たちを巻き込みながら、「誰もが理解できる言葉」で対話をファシリテートする。

これはビジネスもデジタルも高度なレベルで理解した人材でなければ不可能で、多様なネットワークにより構成されているBCGだから実現できることだと思います。

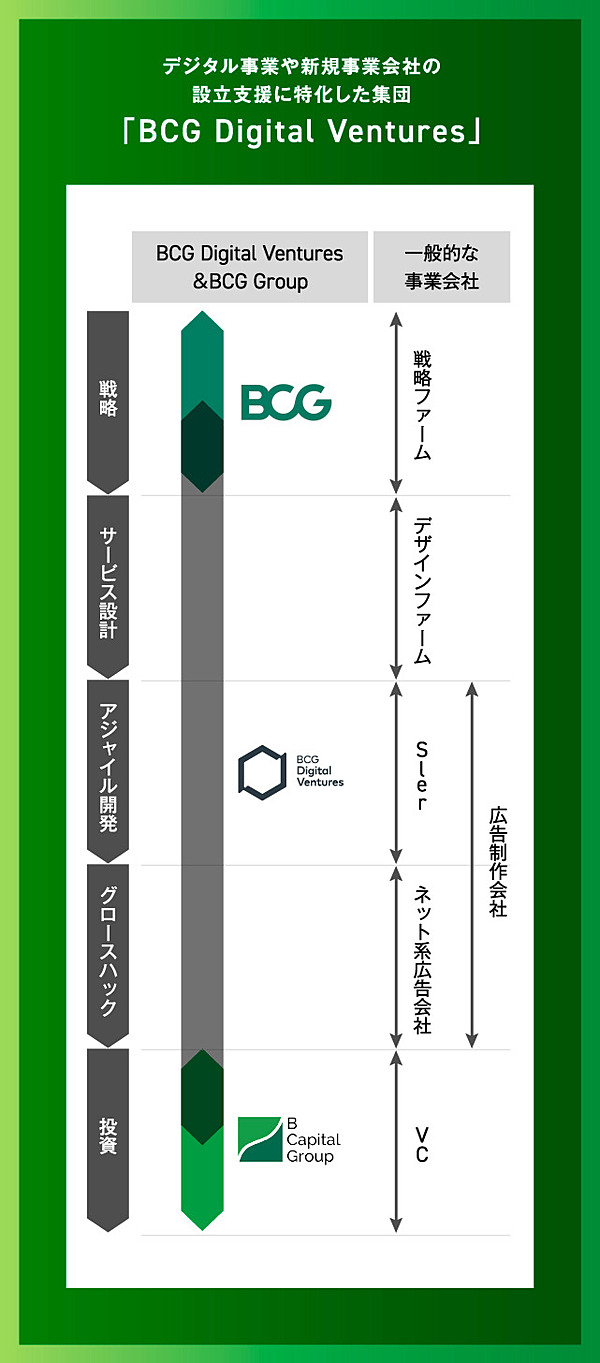

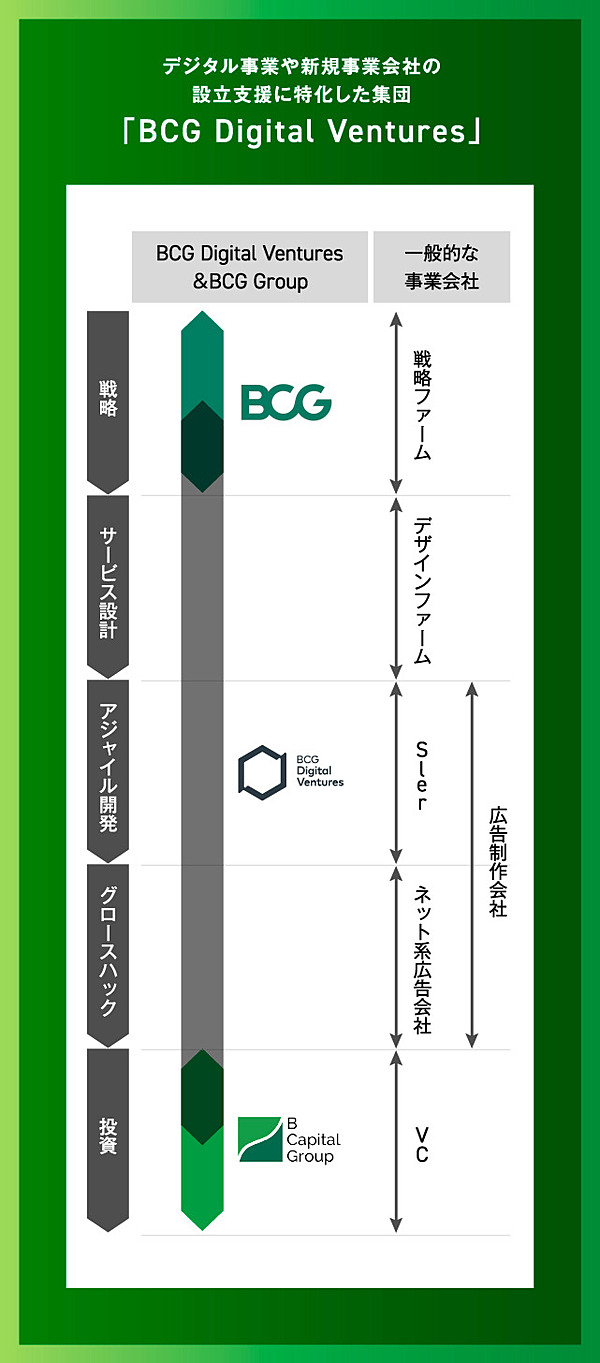

──DigitalBCG内には、平井さんが創設をリードし、日本代表を務めているデジタル事業の立ち上げに特化した組織「BCG Digital Ventures」もあります。

平井 BCG Digital Venturesは、クライアントとともにデジタル事業の立ち上げや新規事業会社の設立支援に特化した組織です。

大企業と協業して新しいプロダクトやサービス開発を手がけるだけでなく、クライアントとともに新会社を立ち上げ、その会社が自分たちで新しい価値を生み出すための体制やカルチャー作りも支援します。時には私たちが出資してジョイントベンチャー(JV)を設立するケースもあります。

BCG Digital Venturesはグローバルで2014年に始動し、これまでに200件近くのプロダクトやサービスを生み出し、複数のJVも設立してきました。

米国スターバックスと一緒に、AIを活用して顧客一人一人に合わせた提案を行うパーソナライゼーションツールを開発したり、ユニ・チャームと共同出資で設立したJVのワンドット株式会社が、中国で育児動画メディアを展開したりといった多種多様な事例があります。

ワンドットCEOの鳥巣(知得)さんは、BCG Digital Venturesの元メンバーです。プロジェクトの開始当初から案件をリードしてきましたが、新規事業の立ち上げを支援するだけでなく、会社の経営も担いたいと希望し、転職しました。

この「当事者意識」こそ私たちの強みですし、経営人材の輩出や育成もBCGが担う責任の一つだと考えています。

木村 私の専門は戦略ではありますが、デジタル組織のメンバーと仕事をするのはとても勉強になります。

BCG Digital Venturesにも、実際に自分でスタートアップや新規事業を興した経験を持ち、ベンチャーの世界でトップを走ってきた人材が数多くジョインしている。学ぶことがたくさんあります。

平井 よく「越境」と表現するのですが、BCGにいると未知のゾーンに足を踏み入れる機会が多い。

例えば若いデザイナーが、日本を代表する重厚長大なメーカーの社長を前にプレゼンする、といった経験ができるのです。

そうした越境体験は、BCGでは珍しくありません。デジタルとビジネスの垣根を越え、様々な領域に越境して学び合いながら成長できる。そこにBCGで働く魅力を感じています。

ロマン “越境”の場は日本にとどまりません。50を超える国々の90以上の都市に拠点を擁する「グローバルネットワーク」を自由に越境できることも私たちの独自性です。

例えばデータサイエンスの領域で新たな価値を創造したいと考えた時、日本には専門家がまだまだ少ないのが現状です。一方でBCGグローバル全体では、1500人以上のデータサイエンティストを有しています。

自分一人では解決できない問題も、この世界中のコミュニティ内には解決策を知っている人がいるはずです。

つい最近、他の国で森林に関するプロジェクトがありました。森林のどの木を伐採する必要があるかを特定するという非常に特殊なプロジェクトであり、デジタルによる高度な画像分析の技術が求められました。

そこでこのチームが、この件に関して知見を持つ人はいないかとコミュニティに声をかけたところ、日本にこのテーマに詳しいメンバーがいたのです。

彼は自分の知識を提供し、プロジェクトチームを救ってくれました。この一例だけ見ても、BCGが持つグローバルネットワークの価値は計り知れないものがあります。

募集職種はこちら

ボストン コンサルティング グループの募集一覧

BCGが目指す未来

──今後も社会や企業から期待される役割を果たすために、BCGはどのように進化していきますか。

木村 BCGは「3年でまったく別の会社になる」と言われるほど、仕事の種類も社内の制度も働き方も、常に進化し続けている。変化のスピードはスタートアップにも負けないと自負しています。

では、BCGが進化することでどんな未来を作りたいのか。私たちBCG ジャパンは、「日本の社会や会社を生き生きと活力あるものにしたい」という強い思いを持っています。

BCGはグローバルファームですが、日本に根ざしたオフィスとして、この国の次世代に明るい未来をつなげたい。世界中の人を喜ばせるプロダクトやサービスを生み出し、グローバルで勝負できる会社が日本中に増えれば、そんな未来が実現できると確信しています。

そしてBCGジャパンは、目指す未来の実現に近いポジションにいます。日本企業のトップリーダーと数多くの接点を持ち、多様な才能や強みを持つ人材を有しながら、一つのチームとして価値を創出できる。それが可能な組織は限られます。

だからこそ私たちは社会やクライアントのために力を尽くしたい。20年後や30年後に振り返った時、「日本にBCG ジャパンがあってよかった」とみなさんに思ってもらえる会社でありたいと思います。

執筆:塚田 有香

デザイン:小鈴 キリカ

撮影:竹井 俊晴

編集:君和田 郁弥