2022/1/14

【徹底比較】変われる企業、変われない企業。その共通点とは

NewsPicks Brand Design chief editor

VUCAと呼ばれる不確実な時代を迎え、いま企業には変革が求められている。ビジネスを、組織を、企業理念を、環境の変化に対応できるよう刷新し続ける必要があるのだ。

ところが、変革に成功する日本企業は極めて少ない。コンサルティングファームのベイン・アンド・カンパニーが、2021年7月に行った企業の「変革力=チェンジ・パワー」を測る調査でも、日本企業のスコアはグローバル企業の平均を大きく下回る結果となった。

一体、どうすれば日本企業は「変われる」のか。「変われない」企業は何を間違えているのか。

企業の「変革力」を数値化できる時代がやってきた

「組織が自らを変革する能力は資産のようなものです」

こう語るのは、ベイン・アンド・カンパニー(以下、ベイン) 日本代表でパートナーのデイヴ・マイケルズ氏だ。

変革能力が高ければ武器になるし、低ければ負債となる。

「だから多くの企業の経営幹部は、自分たちの変革の能力がどの程度のものかを把握したい。可能ならほかの企業と比較して自社の立ち位置を掴みたい、優位を保つための行動計画を定めたい、と考えています。

ところが、これまでは変革の能力を測るための指標が存在せず、その能力を高めるための建設的な議論もできない状態でした」(マイケルズ氏)

ベインの調査によれば「全世界の組織変革プロジェクト」の成功率は12%程度。

企業に変革の能力がないのではなく、能力があっても、正確に企業の変革力を測定し、各企業の強みや弱みを把握した上で、それをもとに行動することが困難であるために、低い水準にとどまっている。

その状況を打破すべく、ベインが考案したのが企業の「変革力」を測る「チェンジ・パワー・インデックス℠」だ。

チェンジ・パワー・インデックス℠は20年ほど前に生まれた、顧客満足度の測定ツール「ネット・プロモーター・スコア」(NPS ®)にインスパイアされている。

NPS®が生まれる前から、顧客満足度や顧客のロイヤルティという概念は存在していたし、それらを改善するためのフレームワークも存在していた。

しかしそれらのフレームワークが、経営幹部として何をすべきなのか、現場がどのような行動を取るべきなのかといった部分まで、解決の方向性を示してくれるわけではなかった。

「NPS®が革新的だったのは、共通の言語を用いながら、顧客満足度についての議論を可能にし、シンプルにアクションを起こせるようにした点です。

同様にチェンジ・パワー・インデックス℠によって企業の変革力を分析すれば、その企業特有の強みや弱みを把握でき、的確な議論の上で、どのようなアクションを取るべきなのかを可視化できます」(マイケルズ氏)

「チェンジ・パワー」には9つの要素があり、その要素は3つのグループに分けられる。

それぞれの要素を10点満点でスコアリングすることで、組織のプロフィールができあがり、強みと弱みが明らかになる。

これまでの調査で、このスコアは企業業績や、従業員から見た経営幹部の評価、企業文化への評価や、自社への満足度などと高い相関があることがわかっている。

スコアを改善することで、利益率や株主還元率といった数字が向上し、業績が上がることも証明済みだ。

「チェンジ・パワー・インデックス℠が広まってくると、『うちは6.7だけど、これっていい結果なんですか?』などと聞かれることも増えてきました。そんなとき私は『スコアだけでは何とも言えません』と答えています。

というのも、重要なのは、それぞれの要素における1〜10の絶対値ではありませんし、全体の平均でもありません。チェンジ・パワー・スコアはその業界の中で競合他社との比較で解釈すべき数字だからです」(マイケルズ氏)

見える化された日本企業の「弱み」とは

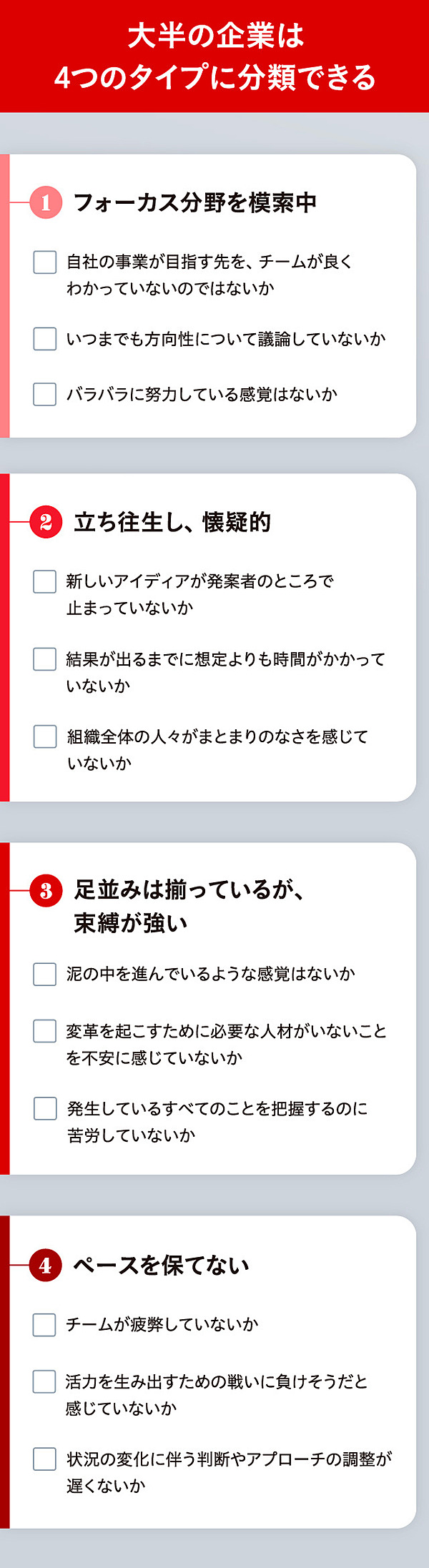

「とはいえ、企業単体のチェンジ・パワー・スコアでわかることもあります。診断の結果から、大半の企業は4つのパターンのいずれかに分類できるからです」

こう話すのはベイン・アンド・カンパニー パートナーの三井健次氏だ。

4つの類型は下記のようになる。

「われわれの調査ではもっとも多かったのが『フォーカス分野を模索中』型です。ほかのタイプが2割前後に留まった一方、このタイプは4割近い企業が該当しました。

共通しているのは、エネルギーに溢れながらも、目先の目標に集中しがちで、『パーパス』『方向性』『つながり』といった要素に弱みを抱えている点です」(三井氏)

そう聞いて、「うちの会社と同じだ」と感じた人は少なくないだろう。最近では日本企業でも「パーパス経営」という言葉が浸透してきたが、組織を引っ張るようなリーダー人材の不足は長く社会全体の課題とされている。

では、そこを改善すれば、日本企業も変革力を高めることができるのだろうか。

「実は、そう簡単な話でもありません。チェンジ・パワー・スコアを通してさまざまな日本企業を整理してみると、複数の項目でスタックしている企業が多いことがわかりました。

もちろん光る部分もあるのですが、複雑骨折のように、全身のいろいろな箇所で骨折が起こっている状態です。そこから変革力を高めるためには、いろいろな部分にメスを入れる必要があるのです」(三井氏)

日本の変革力はグローバル平均に遠く及ばない

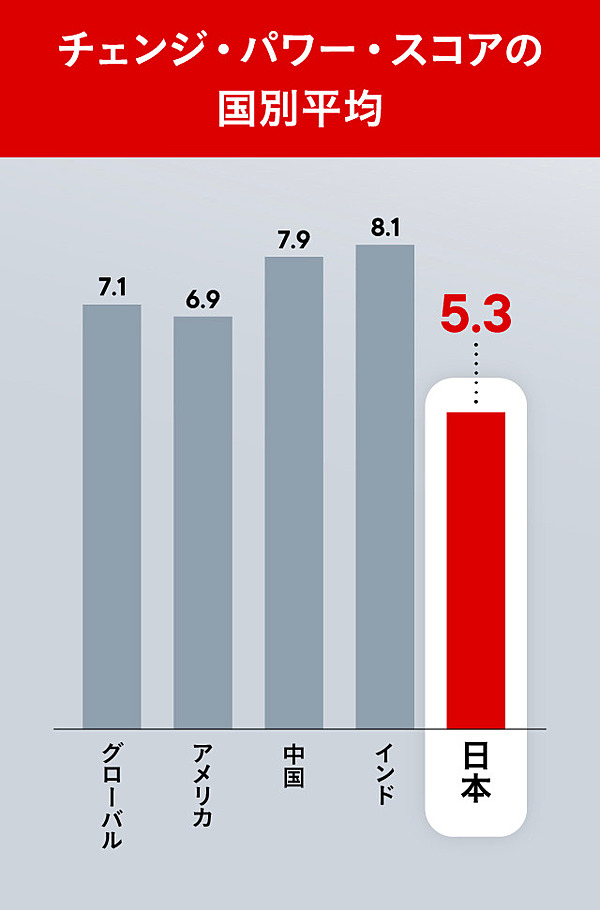

日本企業の変革力の低さを端的に示すデータがある。2021年7月、ベインが実施したチェンジ・パワーの調査では、グローバルの平均スコアは7.1。

一方、日本企業のみの平均スコアは5.3だった。米国の6.9、中国の7.9、インドの8.1と比較してみても、決して褒められた数値ではない。

「日本企業は主観的スコアリングでは数値が低く出る傾向にあります。しかし、それを差し引いても、グローバル水準と比較して日本企業の変革力は低いと言わざるを得ません」(三井氏)

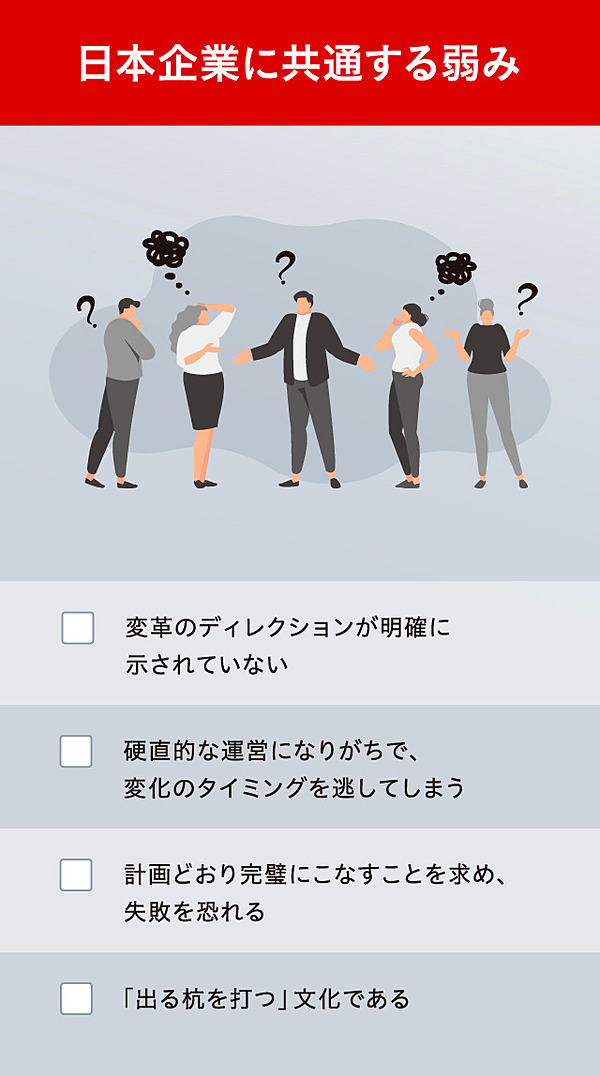

9つの要素のうち、日本企業に共通して数値の高い要素は見られなかった。しかし、弱みという点では、ある程度共通項があります。

まず、変革のディレクションが明確に示されていない、示されていても抽象化されすぎていること。これは「フォーカス分野を模索中」型の典型でもある。

そして、変革をするための行動なのに、硬直的な運営に陥りがちであること。

戦略レベルの話に注力すべきところで、よりミクロな戦術ばかりに気が向いてしまったり、現場の判断に任せたほうがうまくいくような場面で、上が細かく口を出してしまったり。

あるいは、物事を変えようと動き出すときに、「本当に変えていいのか」という議論が起こり、話をしているうちに変化のタイミングを逃してしまう。

「変革とは今までやってきたことの延長線上にない挑戦をすることです。だから、『計画どおりに完璧にこなす』ことを求めるのではありません。

また、『はじめたからにはやり切る』というのは、日本人の美徳でもありますが、これだけ変化が激しい世の中においては、その姿勢が致命傷になりかねません。

そもそもの計画を見直したり、変化させたりという判断が必要とされる場面もありますから」(三井氏)

共通する弱みの最後のひとつが、「出る杭を打つ」文化だ。

大企業が業界内で牽制しあい、横並びのままイノベーションが起こらない、中小企業のイノベーションを大企業が潰しにかかるなど、出る杭が打たれる事例は日本において事欠かない。

「企業が変革を強烈に押し進めたとしても、従業員が一斉に変わるわけではありません。ほかに先駆けて変化する人が出現するからこそ、周りの人も徐々に変わっていきます。

最初に変化する人を許容する空気がなければ、現場が『失敗してもいいから行動しよう』とは思えませんよね」(三井氏)

チェンジ・パワー・スコアを知ることで企業は変わる

日本企業の場合、文化的な問題も含めて、変革力を高めることは容易ではない。「ただ、すでに高い変革力を持つ企業もあり、そこから学べることもあります」と三井氏は言う。

ひとつは創業者や社長など、リーダーがパワフルで魅力的な企業。リーダーが目指すべき方向性をロールモデルとして体現しているし、経営者のパーパスや方向性に対するコミットが強い従業員が集まりやすい。

一方、これは特にスタートアップに多いタイプだが、伝統的な企業であっても、「アウトサイダー」によって変革力が高まることがある。

日本人以外や、日本人であっても、いわゆる「出世街道」を歩いてきたのではなく、外に出ていたような人が経営者になるパターンだ。

これまでと違う思考法を持つ経営者が陣頭指揮を執ることで変革が促される効果も期待できるが、年功序列や既定路線を覆して新たなリーダーが生まれること自体が、従業員に対しての明確なメッセージとなる。

「だからと言って、アウトサイダーだったら誰でもいいというわけでもありません。アウトサイダーを連れてくるということは、意図的に変化を生じさせようとすることですが、そのアウトサイダーが前任者を単純に踏襲することなく、一歩踏み出せるかどうかが重要です。

その過程で、過去の施策を否定することもあるでしょうが、『先輩は敬うべし』という風土が強い企業だと、それだけで大きな反発を生みかねません」(三井氏)

変化に対する耐性は、近年盛んに言われるダイバーシティとも関連が強い。ダイバーシティと言われると、性別や出自を連想するかもしれないが、それだけではない。

異業種・異業界の人や自分と異なるバックグラウンドを持つ人と仕事ができるか。そういった人たちの異質なアイデアや異質な価値観を受け入れられるか。

「前例がない」とか「上から目を付けられるかも」といった考えを振り払い、手を取り合って、新たな取り組みに挑戦できるか。

三井氏によれば、日本でも「出る杭」になることを恐れない人が増えてきているそうだ。これは、日本企業の変革力が高まる兆しと言えるだろう。

ダイエットの第一歩は、体重計に乗ること

「会社は変われないのでは」と考える人もいるはずだ。

「それでも諦めることはありません」と言うのはマイケルズ氏だ。

「たとえばシリコンバレーの企業は『とにかくやってみて、失敗したらすぐに次にいく』というような風土がありますし、状況がめまぐるしく移り変わるため、企業が常に変化し続けなければ生き残れません。

そのため、チェンジ・パワー・スコアも相対的に非常に高い。

ただ、われわれがチェンジ・パワー・インデックス℠を生み出したのは『強い企業は強い』と言いたいからではなく、変革力が低い企業であっても、適切な対処法を知ることで、突破口を開くためです。

世界有数のアスリートも専門のコーチを雇います。われわれはアスリートのコーチのように、チェンジ・パワー・インデックス℠という指導法をもとに、企業と併走したいと考えています」(マイケルズ氏)

三井氏も、チェンジ・パワー・スコアを知ること自体が、変わる力を生み出しうると話す。

「新橋の居酒屋に行けば、必ずと言っていいほど誰かが『変わらなきゃ』と言っていますよね。ですが、これまでは変わるための具体的な方法がわからなかったから、言うだけで終わっていた。

ダイエットを成功させるためには、まず体重計に乗ってみることが重要です。同じように、変わるためには、現在の企業の変革力を知ることが重要なのです」(三井氏)

思っていたより高い数字が出ても、低い数字が出ても、知ること自体が変化に向かうモメンタムを生み出すのだ。

変わりたいなら、まずは「どれほど変わる能力があるか」を知ること。あなたの企業は、一体どれほどの「変革力」があるだろうか。

執筆:唐仁原俊博

撮影:小池彩子

デザイン:久須美はるな

編集:大高志帆