2021/10/4

サステイナブルの本場オランダから残念な日本企業への提言

ニューロマジック | NewsPicks Brand Design

カーボンニュートラルな社会への転換が世界の共通課題となり、日本企業も転換を迫られている。すでに取り組みをはじめている企業も少なくないが、残念ながら「変革」よりも「対応」の色合いが濃く、「SDGsウォッシュ」と揶揄されることも多い。

そんな日本企業に警鐘を鳴らすのが、サステイナビリティ先進国・オランダにも拠点を持ち、企業の戦略をサステイナブルに転換する(=「SX」)ニューロマジックアムステルダムの吉田和充氏だ。先進国・オランダでは、何が行われているのか。日本企業はこれから何をすべきなのか。日本向けに「SXガイド」を発行した最先端の知見から、その重要性を語る。

そんな日本企業に警鐘を鳴らすのが、サステイナビリティ先進国・オランダにも拠点を持ち、企業の戦略をサステイナブルに転換する(=「SX」)ニューロマジックアムステルダムの吉田和充氏だ。先進国・オランダでは、何が行われているのか。日本企業はこれから何をすべきなのか。日本向けに「SXガイド」を発行した最先端の知見から、その重要性を語る。

サステイナブルは儲かる。オランダ人の「商魂」

吉田和充:ここ数年、日本でもESG投資やSDGsという単語を聞く機会が増え、SDGsに取り組む企業も増えています。ただ、日本と欧州を比べると、10年近く差がついているというのが率直な感想です。

もっとも大きな違いは、取り組む姿勢でしょう。

日本ではCSR(企業の社会的貢献)活動の延長として捉えられているからか、動きの鈍い企業も少なくありません。かつてCSRに取り組んだ経験から、「儲からないけど、やらなきゃいけない」という思いが透けて見えることもあります。

一方、欧州においては、「サステイナブルな環境を作る」ことが成長戦略の真ん中に据えられています。

リーマンショックに端を発する経済危機で欧州も大きなダメージを負いました。そこからどうにかして立ち直ろうとする2008〜09年頃、銀行や投資家、ファンドが成長戦略の柱としたのがサステイナブルだったのです。

当初は民間主導でしたが、2015年のパリ協定がきっかけで、国や欧州委員会の動きもシンクロしていきます。

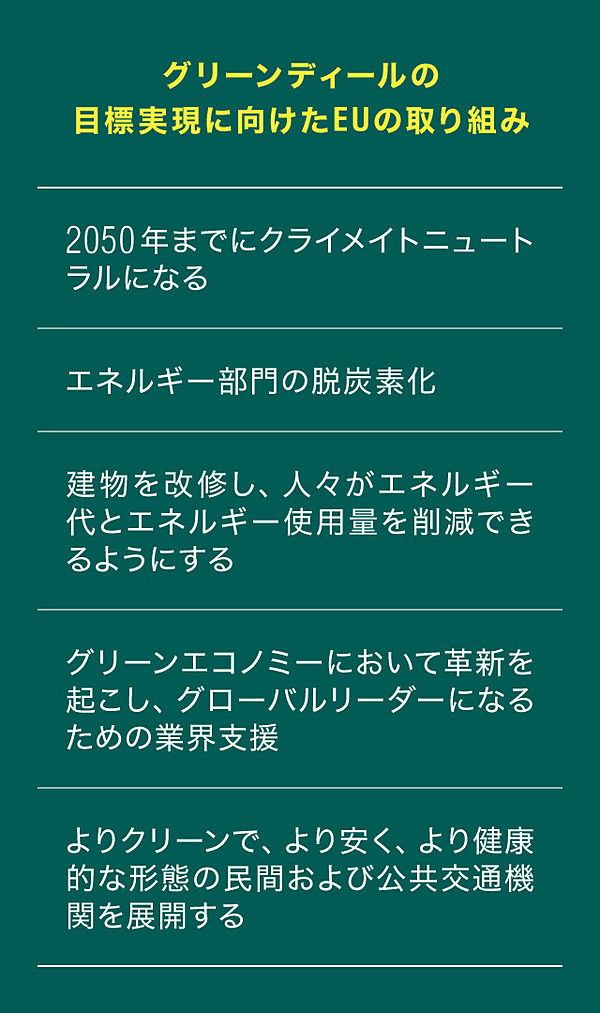

19年には欧州委員会により、「グリーン・ディール」が掲げられました。グリーン・ディールでは、脱炭素の動きを成長戦略と策定しています。

日本ではいまだに「環境にいいことをすると、コストばかりかかる」「そういうのは大企業だけが取り組むもの」という思い込みが強いですが、サステイナブルな環境を作ることは企業の規模に限らず共通の課題であり、商売の種として捉えられています。

そんなこともあって、アムステルダムにおいては、スタートアップでさえ「事業を通じて、気候変動と生物多様性という2大トピックに何かしらの貢献をする」というのがデフォルト。そうでなければ、存在意義がないとすら言われます。

ただ、オランダは北欧とは少しスタンスが違います。北欧は、よりプリミティブに、「環境を守ることは大切だから」という思いからスタートしています。

ところがオランダはもともと商人の国ということもあり、「儲かるからやるんだ」というビジネスライクな部分もある。もちろん、表立っては言いませんが。

オランダが鎖国中の日本に唯一入ることができたのは、布教を捨てて商売に特化したからです。根本的に商売人気質なんですよ。同時に、「ケチ」ですね。それを世界的には「合理的」と表現しています。

大阪の人には怒らないでほしいのですが、オランダの人々はステレオタイプな大阪商人のようです。「TooGoodToGo」(TGTG)というサービスが大人気なのもその表れでしょう。

TGTGは売れ残りや期限が近くなった食品を、アプリを通じて安く売り買いできます。

フードロスをなくす、店舗の損失を減らす、安く食事を得られるという、多方面に好影響を与えるデンマーク生まれのサービスですが、まるでオランダ生まれかのように、自然とみんなが使っています(笑)。

アムステルダムはサステイナブル先進都市とされますが、元にあるのは「1円でも損したくない」「1円でも安く買いたい」という精神。

逆に、そういう素朴かつ打算的な部分があるからこそ、「綺麗事ではなく、自分たちのために本気なんだ」という信用が生まれるのかもしれません。

「サステイナブルを真ん中に据えたビジネス」とは

僕がアムステルダムに移住したのは2016年。この環境が子育てに向いている、と考えたのがきっかけでした。

実際に来てみると、新しいことを受け入れ、チャレンジを恐れない気質も見えてきました。だからこそ金融危機になっても、「もうダメだ」ではなく「なんとかしないとダメだ」と、多くの企業がスピーディに立ち上がれたのかもしれません。

現在、もちろんコロナ禍の影響で大変な業界はあるものの、全体を見ればそこまでひどい状態ではありません。

コロナ以前、GDPの最高値を更新するくらい調子がよかったというのもありますが、欧州でもっともインターネット網が整備され、リモートワークやワークシェアが進んでいたことも大きな要因でしょう。

iStock.com/Ivannag82

誰もコロナ禍を予期していなかったけれど、サステイナブルな環境をいち早く構築しようと本気で取り組んでいたからこそ、レジリエンスも高まっていたんです。

コロナ禍の逆境も、たとえば、今まで以上に自家用車を使わないですむためのサービスなど、新しいビジネスのきっかけになるでしょう。

ニューロマジックは、もとは東京のウェブデザイン会社としてスタートしています。しかし、2017年にニューロマジックアムステルダムを創業したとき、オランダではすでに、「環境や気候変動と向き合っていないものは、そもそもビジネスではない」という空気ができていました。

ですから、ニューロマジックアムステルダムもまた、オランダでの事例やメソッドを戦略に取り入れ、まちづくりのコンサルティングなどの大きな案件から現実に根ざした案件まで、サステイナブルを真ん中に据えたさまざまなビジネスをしています。

ニューロマジック代表取締役の黒井基晴氏(写真左)、取締役執行役員の木村隆二氏(写真右)と。

わかりやすい例としては、「日本のラーメンをアムステルダムで開店したい」という話を受けて、ヴィーガンのラーメンをプロデュースしました。

ラーメンはアムステルダムでも大人気ですが、グレタ・トゥーンベリさんに影響を受けた、いわゆる「グレタ世代」はヴィーガンが当たり前で、普通のラーメンは選ばれません。

そこにヴィーガンのラーメンが出てきたものだから、「私たちも食べられる!」と、グレタ世代も巻き込んで、一大ブームになっています。

あるいは、農業にまつわるリサーチプロジェクト。農業においては、水に注目が集まりがちですが、土も重要な資源です。その土が農薬や化学肥料の蓄積によってダメージを受けています。

森林伐採による砂漠化も相まって、耕作可能な土地が減少しつつある。それを食い止めるためにあちこちの土を調べ、気候変動によっていかに状況が変わるのか。人口増に対応するために食物生産はどうなるべきか、といったことをリサーチしています。

「ニューロマジックって、一体なんの会社なんですか」

「いったい何の会社なんですか?」と聞かれることも多いのですが、われわれは、自身をリサーチ、コンセプト設定、企画制作からサービスデザイン、ビジネスディベロップメントまでを提供するクリエイティブ・ラボと位置づけています。

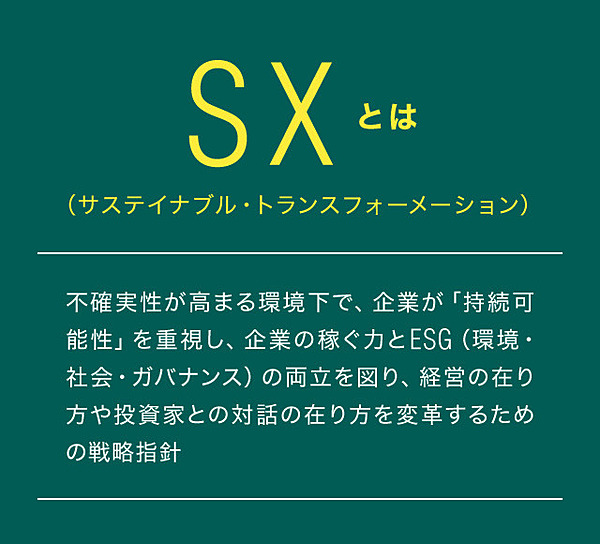

そして、「DX」(デジタル・トランスフォーメーション)ならぬ「SX」(サステイナブル・トランスフォーメーション)を広めていくことが、使命のひとつです。

アムステルダムを拠点にいろいろな活動をしていると、国の法律や政策を調べる必要も出てきて、たくさんのプレイヤーとコラボレーションするうちに、ネットワークもできてきました。

そこで出会ったのが「Except Integrated Sustainability」のトム・ボスチャート氏です。彼は10代の頃からもう20年以上、サステイナブルな世界を作り出すために活動している実業家です。実に幅広く活躍していますが、「IKEAのカタログ」も彼らの仕事でした。

IKEAのカタログは年間、なんと2億5000万部も印刷されます。そこに彼らが手を入れたことで、初年度だけで15万5000台分の自動車排ガスを削減したのと同じだけのカーボン削減効果を上げました。

それを実現するために彼らが最初にやったのは、世界中の担当者がどんな印刷所と付き合っているかをデータ化して、その結果、どれだけのカーボンを排出しているのかを可視化することでした。

Except社は「ビジネスをサステイナブルに」を専門にしたデザインコンサルティング会社。代表でありSiDメソッドの開発者でありトム・ボスチャート氏は、19歳で創業。30代ですでに20年以上のキャリアを持ち、2014年にはオランダの全国紙Trouwで「最も影響力のあるサステイナビリティ・プロフェッショナル」の1人に選出されるなど、SDGs先進国のオランダでも注目の若き経営者。

国によっても環境基準には違いがありますが、印刷所にもエコ認定を受けているものとそうでないものがあります。世界中で、よりサステイナブルな印刷所に切り替えることで、それほどのインパクトになった、ということです。

この事例ひとつ取っても、学ぶべきことはたくさんあります。

たとえば、現在、自分たちがどれほど環境に負荷を与えているのかを可視化することは、明確な削減目標の設定に役立つということ。

あるいは、カタログのようなモノ、成果物ばかりに注目するのではなく、製造工程、システム全体を見直すことの重要性。

そして、今後はサステイナブルに対応している企業は「選ばれる」一方で、高くつくから無理だ、とサステイナブル対応をしなければ、いずれその企業は「仕事を失う」ということです。

アムステルダムから来たサステイナブル大使

トムのExcept社は、サン・フランシスコのトランスベイ(現・セールスフォースパーク)や、オランダのスキポール空港のマスタープランなど、街の一角、あるいは街区をまるごとサステイナブルで、環境負荷の低いものにするような大仕事も請け負っています。

世界のトッププレイヤーの仕事を間近で見て、さらに一緒に仕事をしていると、なおさら日本の現状には危機感を覚えます。

たとえば大企業であっても、「サステイナブルのために傘のシェアリングサービスをはじめました」といったことを言っている。

たしかに急な雨にあって、安いビニール傘を買い、すぐに捨ててしまうよりはサステイナブルでしょうが、それは対処療法的なサステイナブルであって、根本治療にはなりません。大企業ならもっと社会にインパクトを与えられるはずなのに、と。

iStock.com/kazuma seki

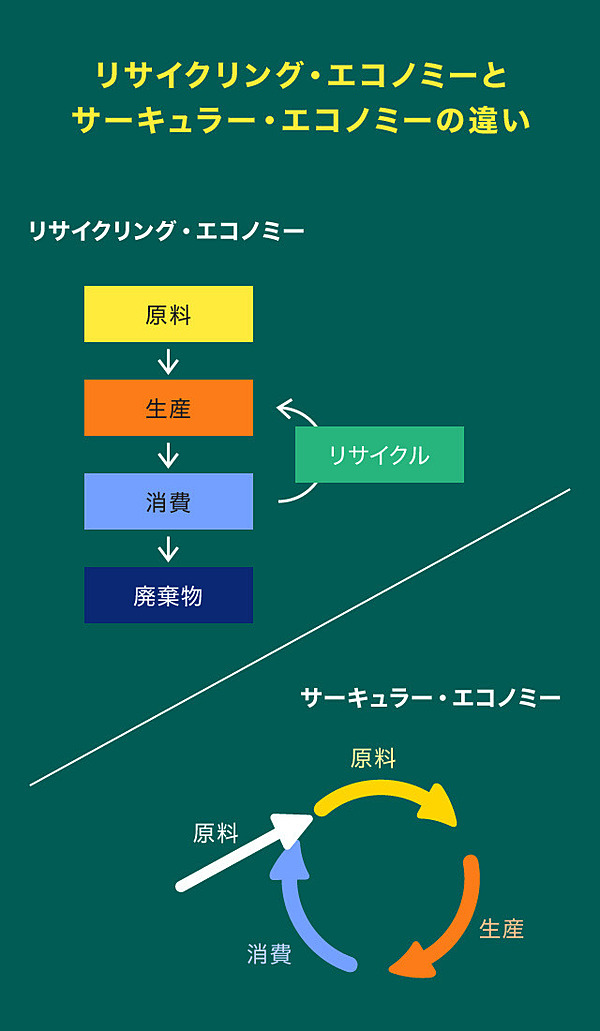

日本では昔から「リサイクル」という言葉は浸透していて、そこの意識はある。でも今、世界で取り組むべきとされている「サーキュラーエコノミー」(循環経済)において、リサイクルは一要素に過ぎません。

サーキュラー・エコノミーはもっと「大きな円」なのですが、日本ではその一部の「小さな円」にしか目が向いていないんです。

結果、日本企業こそ見逃してはいけないことなのに、オランダが先に手を付けている例もあります。

たとえば先述のヴィーガンラーメンですが、アムステルダムに来る前に、日本の食品会社数軒に持ち込んだものの、反応が芳しくなかったそうです。

それから日本製の電気自動車のバッテリー。アムステルダムでは、その中古バッテリーを再利用して、スタジアムの電気をまかなっています。

スタジアムで電気を使わないときは、地域の別の施設に電気を融通することもあるし、運河の水を引っ張ってきて空冷に使うなど、スタジアム中心にエネルギーを効率よく、使い尽くしています。

昨年、日本で話題になったレジ袋の有料化ですが、エコバッグを使うだけが解決方法ではないはずです。未来のゴミを増やしているようにも感じます。

量り売りを増やせば、そのぶん包装はいらなくなるし、産地と消費地を近くして、輸送によるロスをなくすことで環境負荷を下げる方法だってある。極端な例だと、オランダでは垂直農業を実践するスーパーまで出現しています。

垂直農業(Vertical Farming)とは、高さのある建築物の階層や傾斜面を活用する農業のこと。都会の超高層ビルや輸送用コンテナ、使われなくなった倉庫などを活用することで、従来の農業のように広い土地がいらず、都市でも食物を生産できるのが特徴。農業にテクノロジーを組み合わせた、アグリテック。

ひょっとすると、日本でも現場のレベルではそうしたアイデアが出ているのかもしれません。ただ、組織や行政のトップが決断をしない限りは「大きな円」は描けません。

日本だと、小さいことを試しにやってみて、その反応がよくなければすぐにやめてしまう、というのもありがちです。しかし、アムステルダムで近年掲げられた都市政策は、建築やエネルギー政策など、インパクトの大きい部分から手を付けるものになっています。

日本とアムステルダムのギャップがあまりにも大きいので、今、僕は自分自身を「遣唐使」のようだと思っています。中国じゃなく、オランダですが(笑)。

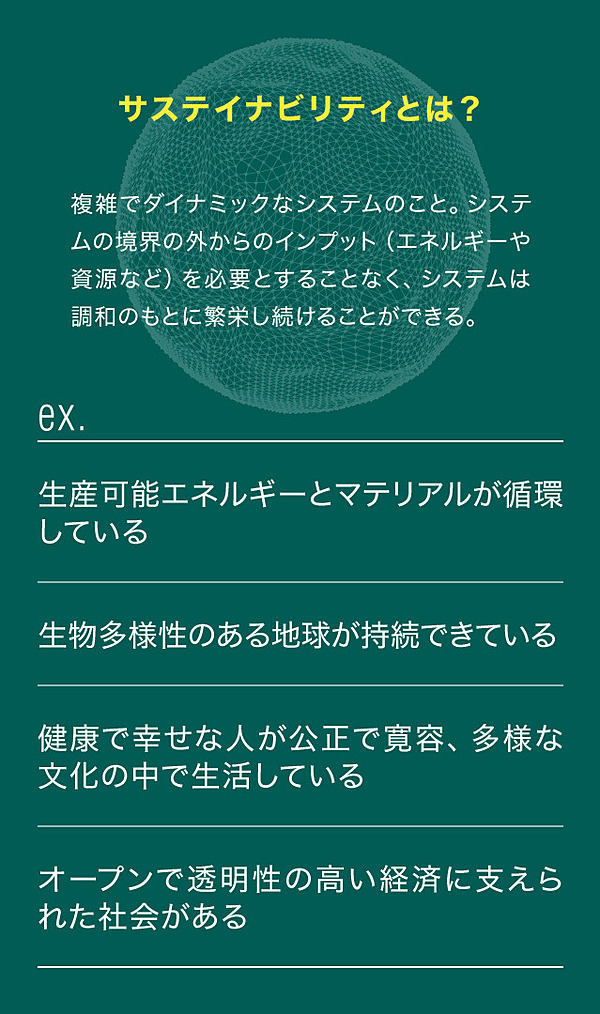

すでに世界中の多くの企業や都市が取り組みつつあるサーキュラー・エコノミーとは何か、その実例としてどんなものがあるのか、目指すべきサステイナブルとはどんな状態を指すのか。そして、どこからはじめたらいいのか。

そういった知識を日本に持ち込むのが僕の役割です。

今回、先述のトム氏のExcept社が作った「サステイナブル戦略ガイド」の日本語版を作ったのもその一環です。この記事から、どなたでも無料でダウンロードできます。

日本はこのままいけば世界から取り残されてしまう。それを避けるために、「遣唐使」の知見を役立ててもらいたい。

私は、このガイドをご覧いただくことが「大きな円」を描く一歩になると信じています。ぜひ、たくさんの企業に見てもらい、本物のサステイナブルに取り組む助けになれば嬉しいですね。

執筆:唐仁原俊博

デザイン:九喜洋介

編集:大高志帆

デザイン:九喜洋介

編集:大高志帆

ニューロマジック | NewsPicks Brand Design