2021/8/26

【パーパス】「社会を良くする」企業が勝つ時代

「利益を生み出す」と「社会を良くする」は両立できるーー。

SDGs、気候変動、ESG投資、ジェンダーギャップ……社会課題が溢れる今、企業のパーパス(=社会的存在意義)が、より強く問われるようになった。

新刊『

パーパス 「意義化」する経済とその先』から、「なぜ今パーパスが重要なのか」「その背景にある社会の変化とは何か」を抜粋しお届けする。

「パーパス(=企業の社会的存在意義)」は、決して新しいコンセプトではない。しかし、それが現在なぜ影響力を増しているのか、どのような新しいコンテクストを帯びてきているのかこそが重要だ。その理解の鍵となる考え方を我々は「意義化」と名付けた。

まず企業活動の目的の変化について、大局的に触れておこう。

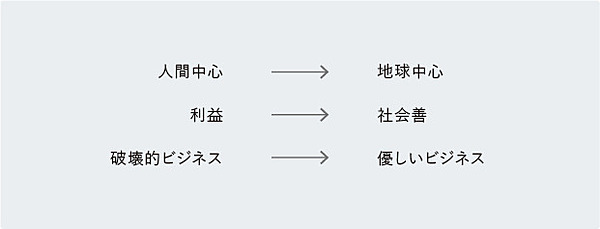

「人間中心」から「地球中心」へ

「カンヌライオンズ」は、世界にある数々の広告・コミュニケーション関連のアワードやフェスティバルの中でも、エントリー数・来場者数ともに最大規模を誇る。

世界中の企業の広告表現や消費者とのコミュニケーションの先端事例を紹介し、トークセッションなどを通じて背後にある思想を共有しあう。単なる広告やクリエイティブアワードの域を超え、企業としての声の発し方の変化を象徴する「道標」としての意味を持つイベントでもある。

そのカンヌライオンズにおける議論の中心は、数年前から「パーパス」にシフトしつつある。2018年からは「SDGs部門」が新設され、さらに社会意義や環境問題に対する議論が活発化している。

かつて、デザイン思考の興隆とともに、企業都合ではなく生活者起点でサービスやプロダクトの発想を行う「Human-Centered(人間中心)」というアプローチが世界を席巻した。しかし、世界最先端のクリエイティビティや優れたサービスアイデアを競う場では、もはやそうした人間中心的アプローチは競争優位につながらないとされる。

その代わりに非常に勢いのあるアプローチになっているのが、「Planet-Centered(地球中心)」という、環境やサステナビリティに重点を置いた取り組みだ。

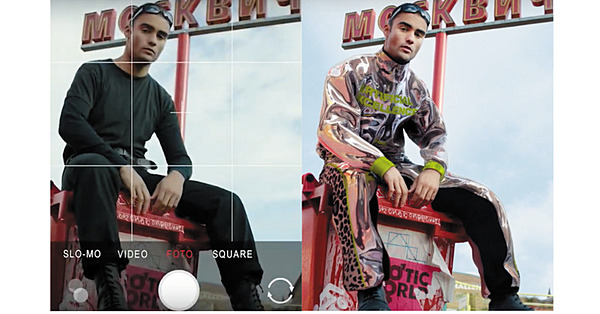

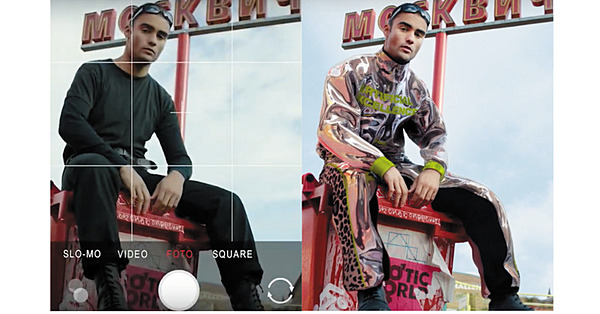

2019年には、CARLINGSというノルウェーのアパレル企業がデジタルクラフト部門でグランプリ作品となり、大きな話題をさらった。

CARLINGSのオリジナルブランド「Neo-Ex」は、デジタル空間でしか着用できない洋服のコレクションだ。ユーザが洋服を購入しても、実際に服が手元に届くわけではない。その代わりに、自分の写真をアップロードすると、あたかも自分が本当にその洋服を着ているかのように精巧に加工された写真が送り返されてくる。

資料:Carlings Digital Collection

この取り組みが評価された要因は、「消費者が洋服を買うのは、着て楽しむというよりSNSでシェアするためだ」というシニカルなメッセージ性にもあるが、何よりも環境負荷が大きな問題となっているアパレル・ファッション業界の取り組みでありながら、環境負荷を実質的にゼロにしたからだ。

現在、気候変動などの社会課題の深刻度は年々増している。そのため、たとえ部分的に消費者の利便性を犠牲にしてでも社会課題に対応することが急務となっており、また、課題に対応する企業が消費者に支持されるという循環が起きている。今や、最もプライオリティを置くべきはダイバーシティやインクルージョン、生物多様性であり、ユーザのニーズを満たすソリューションではなくなりつつある。

これまでは、「ユーザに喜ばれるだろうか」「ユーザの真の課題に寄り添っているだろうか?」という、ユーザ視点を徹底することで広く支持を獲得できたが、もはやそれだけでは不十分だ。今後は、「我々のビジネスや取り組みは地球にとってよいものだろうか」という「地球中心」の視点を加え、さらにそれをユーザ中心思考より優先させる必要があるだろう。

「株主利益至上主義」から「社会善」へ

2019年、AppleやAmazon、ウォルマートなどアメリカトップ企業の経営者たちをメンバーとする財界ロビー団体「ビジネス・ラウンドテーブル」(日本の経団連に近い)が「もはや利益をビジネスの最終目標にしない」という趣旨の声明を発表し大きな話題となった。

これは、1970年代以降続いてきたミルトン・フリードマンの主張「企業の唯一無二の責任は株主への利益還元である」を覆す、コペルニクス的転回でもある。

業界団体だけではなく、先進的な企業や組織による、独自の取り組みも進んでいる。

企業向け顧客管理アプリケーションの世界最大手SalesforceCEOのマーク・ベニオフは、株主だけでなく従業員や顧客、サプライヤー、コミュニティの利益を重視する「新しい資本主義」を唱えている。

Appleは2021年からエグゼクティブの給与を社会的・環境的な価値観に対する実績に基づいて最大10%増減させる制度をスタートする予定だ。

また、スタートアップのバイブルの1つとされることも多い『リーン・スタートアップ』の著者のエリック・リースは、長期的視座に立った経営をする企業にインセンティブがつくような新しい証券取引所「Long-TermStockExchange」を設立。この証券取引所は、保有期間が長い株主ほど多くの議決権が手に入る、また、企業幹部に対する短期目標達成の報酬を廃止する、などの特徴を持つ。

「企業活動の最終目的は短期的な株主利益ではない」という認識が急速に広まりつつあると言ってもいいだろう。

金融機関もこうした動きに追随している。

「資本主義の権化」ともいえる世界最大の資産運用会社のBlackRock(運用総額は約900兆円)は、2020年1月「サステナビリティ宣言」を打ち出し、今後は投資戦略の中心にサステナビリティを置くこと、「サステナビリティに配慮しない企業からは投資資金を引き揚げる」ことを、かなり強いトーンで発表した。

企業の社会的活動は、単なるチャリティではない。今後「社会善」に訴えかけるビジネスこそが真に競争力を持ち、長期的に競争優位を保つ、というある種の「打算」が働いている。だからこそパーパスが経済活動全体を巻き込んだ大きな潮流となっているのだ。

「破壊的イノベーション」から「優しいビジネス」へ

テクノロジーを活用したイノベーションや、それを通じた「破壊的」とまで言われるビジネスモデルを無邪気に追求すればよかった時代はもう終わっている。

トランプ政権誕生に影響したとも言われるFacebookでのフェイクニュースの拡散は記憶に新しいが、2010年代後半あたりからGAFA(=Google、Apple、Facebook、Amazon)などのテック企業への社会的反発は特に強まっている。

2020年末、Googleが、倫理的AI(人工知能)研究チームの共同リーダーだったティムニット・ゲブルを解雇したことは大きな話題になったが、その多くがGoogleに批判的な論調だった。

同じくGoogleでは、2019年にハラスメント対策などを求める社員による大規模抗議があり、2021年1月には、親会社Alphabetの従業員も含めて200名超の労働組合が結成された。

Amazonはアメリカで同社の顔認識技術「AmazonRekognition」の警察当局への提供を停止した。これは、有色人種に対する誤用の懸念がある(顔認識技術は黒人などの少数派に使う場合、白人のときと比べて、人物特定の間違いが起こりやすいとする研究がある)との批判にさらされたからだ。

Uberは、アルゴリズムがドライバーに対して支配的な影響力を持ち、また手数料の料率が高いという批判も多い。

Airbnbも、観光地の過度なジェントリフィケーション(高級化)や家賃の高騰をもたらし、地元の人にとって住みにくい環境を生んでいると批判を浴びている。

このように、テック業界が称揚してきた「グロースハック」、AIなど先端技術を活用したユーザの行動のトラッキング、ステイクホルダー(利害関係者)に圧力をかけるようなアルゴリズム、サービスのもたらすローカルコミュニティへの悪影響などは、社会的に大きな反発を受けるようになっている。

今後の大きなトレンドとして、革新的であるだけでなく、倫理的で社会課題に資するようなサービスの価値は、高く評価されるようになるだろう。これからは、テクノロジー主導型でなく、それがもたらす副次的効果や副作用、倫理の問題まで配慮されたサービスが支持されていくようになるはずだ。

進歩的でかつ報酬も高いことで人気の就職先だったGAFAなどのテクノロジー企業が優秀な新卒の学生の採用に苦慮しているのも、上記と呼応したトレンドだろう。Facebookのソフトウェアエンジニアの内定受諾率は2016年から2019年に40%も減っている。

また若者が昼夜を問わず働くことを美化するようなスタートアップ特有の風潮も薄れてきている。アメリカではこの風潮は「ハッスル・カルチャー」と呼ばれ、企業経営者が都合よく若者たちを働かせるためのものだ、との批判が展開されるようになりつつある。

これらは、消費者だけでなく、「従業員にも優しい」企業が支持されていくという大きな流れを象徴する現象の1つと見たほうがいいだろう。

総じて重要なのは、ヒューマニティ(人間性)の観点をビジネスに持ち込むことだ。そしてその射程に消費者だけでなく、コミュニティ、従業員など多くの対象が含まれている必要がある。

本書では、パーパス(=社会的存在意義)とは何か、それをどうビジネスに実装していくのかを、世界中の企業を参照し明らかにした。また、単にパーパスを解説するのみならず、その背景にある社会の「意義化」を読み解き、世の中の変化を肌で感じてもらえるように努めた。

読者にとって、自らの仕事と社会課題の接続を見つめ直すきっかけとなれば幸いだ。

7月1日より、

NewsPicksパブリッシングのサイトをリニューアルオープン。

電子書籍が、直接購入できるようになりました。

NewsPicksの無料会員の方は10%オフ、プレミアム会員の方には20%オフでご購入いただけます。

編集:井上慎平

デザイン:黒田早希