21世紀の産業革命に向けて ―痛みへの覚悟を促すのが政治の責任―

今日の日経紙面に載った下記の記事。

18世紀半ばに英国で始まった産業革命は、生産性を劇的に向上させ、経済成長をもたらしたと言われますが、「庶民が工業化の恩恵を享受するまで『70年を要した』」とあります。

それまでの手工業が機械に置き換わることになったため、労働者の貧困は深刻で、記事の中では「栄養状態の悪化で1850年に生まれた人の身長は1760年生まれの人より低い傾向にあった」という分析が紹介されています。平均身長に有意な差が出るような栄養状態の悪化があったというのは、なかなかシビアですね。

以前、「英国はGDPは伸びているがCO2排出量は低減している。それは再エネ導入に注力しているから。それに比べて日本はエネルギー転換が停滞している。」と書いていた日経にしては、切り口が大きく異なる記事。

ちなみにその記事を読んで私は、英国がエネルギーの低炭素化に注力し、再エネにも原子力にも投資を行っていることや、2025年以降は新築の建物にガス導管を引くのを法律で禁じようなんて話までしているのは参考にすべき点も多いと思っていますが、英国の製造業の GDP シェアは 1990 年から 2009 年までに 22.5%から 11.6%に半減していることに何も触れない記事はどうなんだと指摘するnoteを書きました。

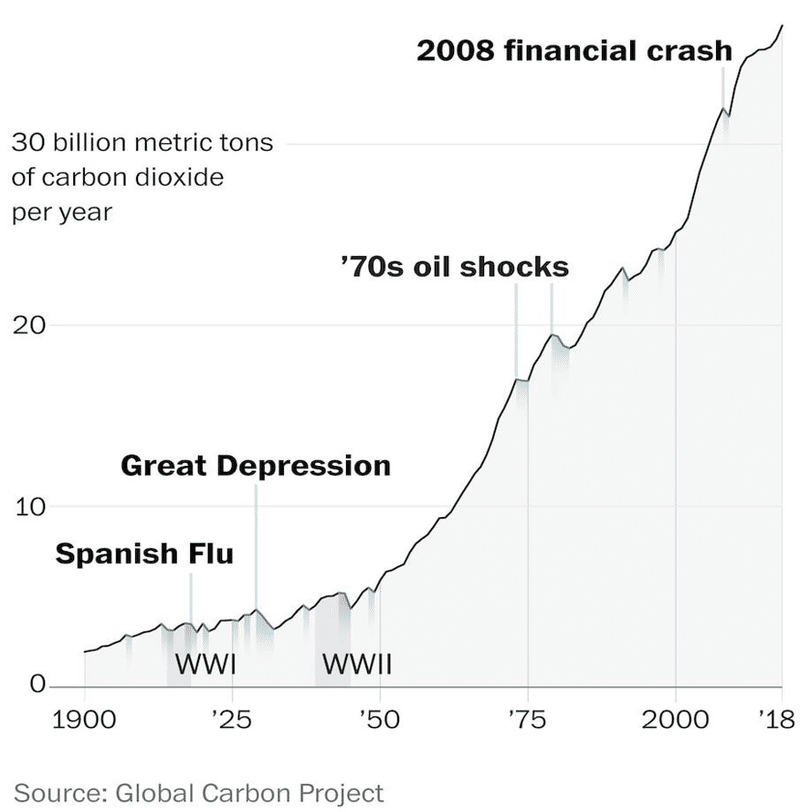

産業革命からこれまでの200年近く、人類はエネルギーを消費し、それに伴って温室効果ガスの排出を増加させながら経済を成長させてきました(下図参照)。これをあと30年程度で実質ゼロに持っていこうとしているのですから、ものすごい大革命です。

ただ、世界はそれを目指すことを前提としてパリ協定に合意し、日本も菅政権の下で2050年実質ゼロを目標にすると掲げました。

この大変革を経済成長のチャンスにしようとする方針は正しいと思いますし、期待もしています。コロナ後の経済復興の柱に、グリーンとデジタルを掲げ、そこに投資を集中させていくいうのは、欧州、米国、日本に共通する戦略です。

ただ、政治的にこの改革を持続させるためのハードルは「痛みを感じる人をどうするか」です。特に18世紀の産業革命は、社会が工業化され経済発展すれば、いずれ自分たちが恩恵を受けることになるという革命でした。気候変動対策を目的とした社会革命で得られるのは「持続可能な地球」という公共財。フリーライドが起こりがちです。

加えて言えば、CO2の削減を急速に進めたとしても温暖化が目に見えて緩和されるというものでもありません(これまでに排出された温室効果ガスの効果も残っています)。負担や痛みを負う立場の方たちに、どうやってこの大変革の意義を共有し、覚悟をしてもらうかが、この変革を持続可能にするカギだと思っています。

この記事の中でも、「社会が不安定になった19世紀の英国では「ラッダイト」と呼ばれる機械破壊運動が起きた。それでも政府などは労働者の不満を押さえ込み技術を採用。英国は競争力を高め覇権国家になった。」という文章があります。

当時の英国政府がどこまで社会の移行期の痛みに対する覚悟を持っていたのかはわかりませんが、さすがに現代社会において、労働者の不満を抑え込むというだけでは許されないでしょう。

いま私が政府の脱炭素化に向けた戦略において不安を覚えるのは、こうした痛みがあることへの説明や覚悟を促す動きが全くないことです。

例えば今日の夕方、2030年の温暖化目標や炭素税について議論する有識者会議の第1回目が開催されるとのこと。法的な位置づけのある審議会というものではないので、政策決定をする場ではないのだろうと思いますが、2030年というショートタームでは少なくとも、この大変革による「恩恵」よりも「痛み」の方が大きい可能性があります。

それにもかかわらず、会議のメンバーにエネルギー政策の専門家がお一人しかおられないことに加えて、変革の痛みが大きいと思われるエネルギー多消費産業の方がいないのは気になるところです。

欧州や米国などとの横並びという観点から、2030年の温暖化目標はもう数字の相場観ができていて、そこに落としどころを持っていくということなのかもしれませんが、エネルギー政策は国家の安全保障そのものですし、自然エネルギーのポテンシャルは地域によって大きく異なります。

その中で「横並び」での議論が先行することのリスクもあります。

様々な覚悟が問われているのだろうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?