2021/3/29

「大廃業時代」の到来に、“経営者”はどう備えるべきか

NewsPicks, Inc. Brand Design Editor

「650万人」の雇用が、失われようとしている。

深刻化する中小企業の“後継者不足”にコロナ禍が拍車をかけた。業績不振で廃業する企業が増えている中で、「大廃業時代」の到来が現実味を帯びつつある。

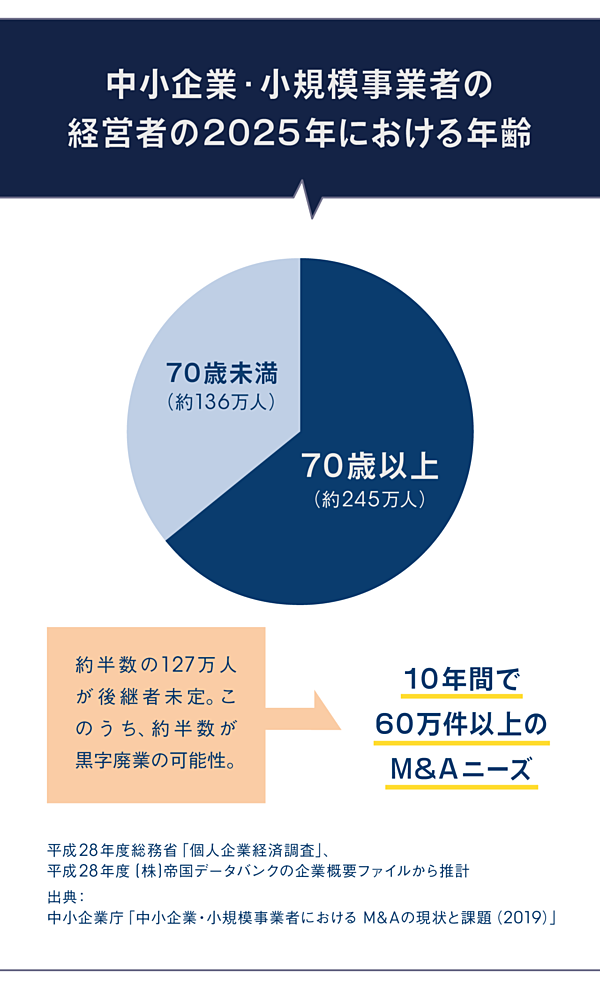

元々、中小企業庁の試算では、2025年には、70歳を超える中小企業の経営者は“約245万人”。このうち約半数にあたる“127万人の後継者が未定”というデータが出ている。

その結果、2025年には累計“約650万人の雇用”と“約22兆円のGDP”が失われる可能性も指摘されている。

迫り来る「大廃業時代」の到来に備えて、経営者はどうあるべきか。また、「650万人」の雇用危機を救うために何ができるのか。

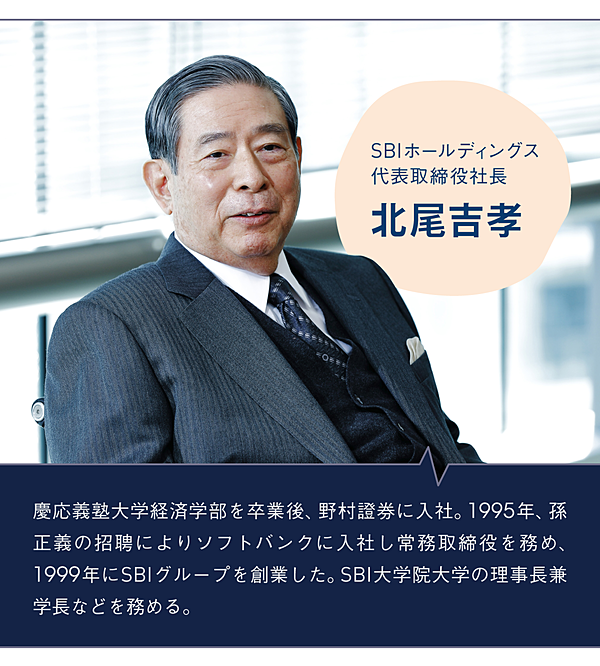

1999年のインターネット黎明期に産声を上げ、連結総資産約6.5兆円(2020年12月31日時点)の一大グループ企業を築き上げた金融DXの先駆者であるSBIホールディングス代表取締役社長 北尾吉孝氏と、事業承継問題の解決を目指し、テクノロジーを駆使したM&Aを手掛けるM&A総合研究所 代表取締役CEOの佐上峻作氏が意見を交わした。

- 経営者に必要な「3つの精神」

- 「継いでほしい」と思えない

- 中小企業のM&Aは「情」が成否を左右

- 事業承継を見据えた多様性のある経営

- ディスラプターの条件は「時代を読む力」

経営者に必要な「3つの精神」

佐上 本日は我々の事業である、事業承継やM&Aについて、ひいては北尾さんの経営哲学についてのお考えをぜひ伺えればと思っています。

北尾 ぜひ、なんでも聞いてください。

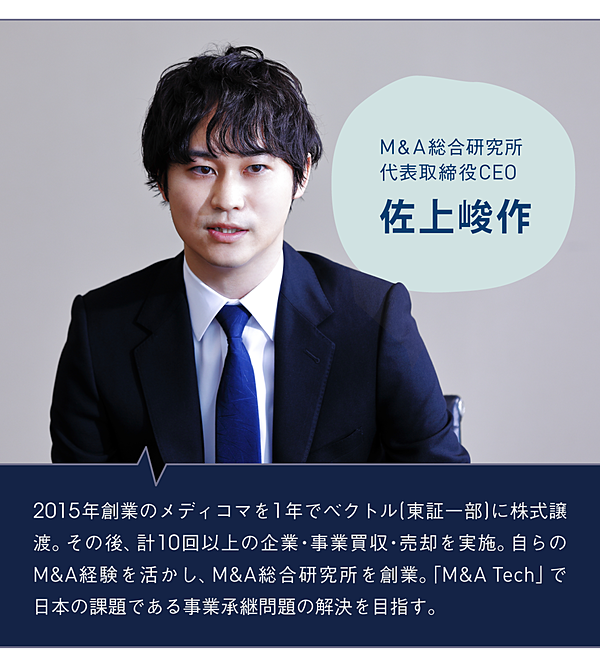

佐上 ありがとうございます。私は中小企業の事業承継問題を「テクノロジーを駆使したM&A」で解決することを目指し、M&A総合研究所を設立しました。

祖父の廃業を間近で見てきた経験や、自分自身も以前起業した会社を譲渡し、M&Aを経験したことがあり、その効率の悪さを感じたことが起業に至った大きなきっかけです。

北尾 なるほど。確かに中小企業の事業承継は、国家レベルの課題となっています。日本企業の9割は中小企業といわれていて、その半数が後継者問題に直面していますね。

佐上 おっしゃる通りで、後継者問題に切実な悩みを抱く経営者は多くいます。この事業承継問題を解決するためにも、私自身経営者としてさらに成長する必要があると日々感じています。

北尾さんは経営哲学の一つに「顧客中心主義」を掲げていますが、中小企業の事業承継、M&Aは社会的な意義も高く、まさに顧客中心主義な事業だと考えていますが、いかがでしょうか。

北尾 そうですね。私はまずいかなる事業においても、「義」と「利」が絶対に必要だと考えています。

「義」とは正しいこと、「利」は利益です。経営判断の第一歩は、正しいことをやった結果として、利益が出ているのかどうか、が大事です。

ここでいう「正しさ」というのは、社会正義のもとお客様が望んでいること、求めていることになります。求められていることにきちんと応えられているのであれば、あとはよりその価値を届けるためにお客様をどう増やすかを考えればいい。

もうひとつ、経営者に必要なのが、自己否定、自己変革、自己進化の精神。同じことを繰り返すのではなく、常に進化していくための努力や技術に対する信奉が必要になってきます。

佐上 技術進歩の中で、経営者自身も進化していくということですね。

北尾 おっしゃる通りです。世の中を大きく変えるのは、テクノロジーの力です。

社会を変えるようなイノベーションを起こすには、時代に先駆ける視点を持ち、テクノロジーを駆使することが重要になります。同時に自分自身も進化させる努力が必要でしょう。

私が1999年にインターネットの金融事業を始めた当時、日本はまだインターネットの波が来たばかりで、ビジネスとしての可能性を見いだしている人は少なかったです。

それから20年経ったコロナ禍の今、インターネットがなければビジネスが成立しない時代となっていますよね。

佐上 まさに、北尾さんは時代を読み、テクノロジーで社会にイノベーションを起こしてきたということですよね。私たちがテクノロジーでM&Aというマーケットを変えることで、事業承継の課題を解決したいというのも、同じ気持ちです。

「継いでほしい」と思えない

北尾 事業承継問題は本当に深刻ですね。中小企業の事業承継が進まず、廃業や倒産となることで、2025年までに650万人が失業し、GDPで22兆円もの経済的損失も生まれると言われています。

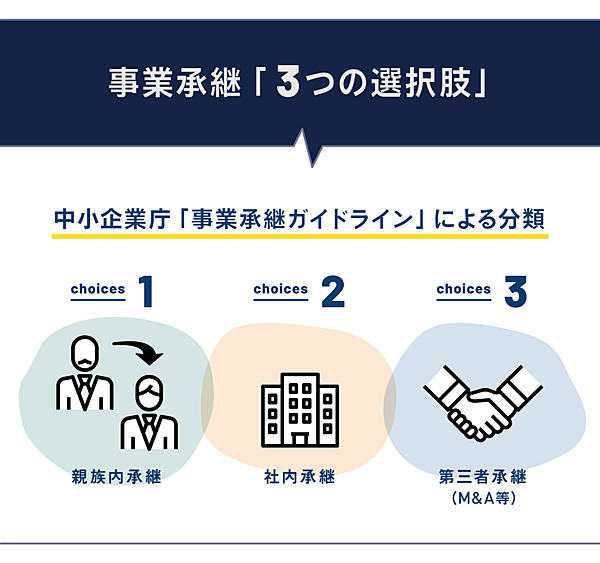

佐上 そもそも事業承継には、親族、従業員、または第三者の中から後継者を選び、会社の事業を承継して引き継いでもらう3つの選択肢があります。

中でも最もスムーズな選択肢は、経営者の子どもが継ぐ「親族内承継」ですが、実際は、事業を継ぐ子どもがいない、子どもに継ぐ意思がないというケースがあります。

そうなると、一気に事業承継は暗礁に乗り上げてしまいます。

北尾 親族内承継ができないとなると、次に考えられるのが従業員などに引き継ぐ「社内承継」ですね。しかし、株の買い取りや贈与税といったハードルが高く、なかなか現実には厳しいものがあります。

佐上 はい。そして3つめの選択肢が、M&Aなどの「第三者承継」です。しかし、M&Aは買い手を見つけることは至難の業ですし、たとえ候補が見つかったとしても、その交渉がうまくいくとは限りません。

北尾 親族や従業員への事業承継が進まないのは、中小企業の厳しい経営環境も大きく影響していますね。

「子どもにこんな苦労はさせたくない」という親心や、「自分の代までは持ちこたえたが、次の世代ではもう経営的に難しい」という今後の業績への不安もあるはずです。

大企業と中小企業の企業間格差は拡大する一方で、さらに中国などグローバルな競争相手とも戦わなくてはいけません。世界に通用するような独自の技術がなければ、中小企業は明るい未来を描きにくいのが現実でしょう。

佐上 リスクもあるし「会社を継いで、成長させてほしい」という夢だけを託せないということですよね。

自社だけでなく、取引先も後継者問題を抱えているので、代替わり後、同じように取引を続けていけるかも不透明です。そういうさまざまな不安が、事業承継を阻んでいます。

北尾 技術の承継が途切れてしまうという懸念も大きいですね。従業員が働く場を失うということは、当事者はもちろん、地域経済にとっても大きな打撃になる。

佐上 それに中小企業の事業承継は、都市部より地方が深刻で、40〜50代が失業すると再就職も難しいです。

この年代は子供の教育費などの負担も大きく、深刻な場合は家族の生活自体が厳しくなる可能性もあります。

昔のように子どもや従業員が継げないのであれば、M&Aを活用して第三者に委ねることで「企業を存続させる」ことが、社会的にも大きな意義があると考えています。

中小企業のM&Aは「情」が成否を左右

北尾 中小企業向けのM&Aマッチングサイトが登場しているのも、そういうニーズがあるからでしょう。

ただ、M&Aの難しさは、買い手と売り手の意向が合致しないと、成立しないということにあります。マッチングサイトで相手を見つけても、価格交渉で難航することは往々にしてある。

上手く価格が折り合ったとしても、買い手がシナジーを生むような形で、買収した会社を経営統合できるかは別問題になってきます。それゆえ、「M&Aはインベストメント・バンキングの“アート”だ」と言われるほど、難しい仕事です。

“アート”と言われるのは、人の「情」の部分、つまり感情の問題をどう解決するかが極めて難しいからです。

売る側は、当然、会社への愛着という情がありますし、遺産を相続する親族がいれば問題はさらに複雑化します。

佐上 北尾さんがおっしゃるように、マッチングサイトというテクノロジーがあれば、M&Aの課題が解決するというわけでもありません。情は、中小企業のM&Aでは本当に重要なポイントです。

北尾 情に根ざすところが大きいM&Aは、テクノロジーという「知」と「情」のバランスが重要になります。

佐上 そのバランスをどううまく取るか、という部分が課題になるのですね。

北尾 その通りです。考え方としては、まず「知」で大まかに捉えます。

あらゆる情報を集めて、ビッグデータを解析し、衰退するのはどの業種で、生き残れるのはどれかを見極めます。

どんどん絞り込みを小さくしながら、情が絡む部分への気配りをすることで、もっともベストな、win-winになる相手を見つけていく。

佐上 まさに、私たちの目指している世界です。テクノロジーにより時間やコストを削減し、譲渡企業様の思いを実現するM&Aを成立させること。それが私たちの存在意義でもあります。

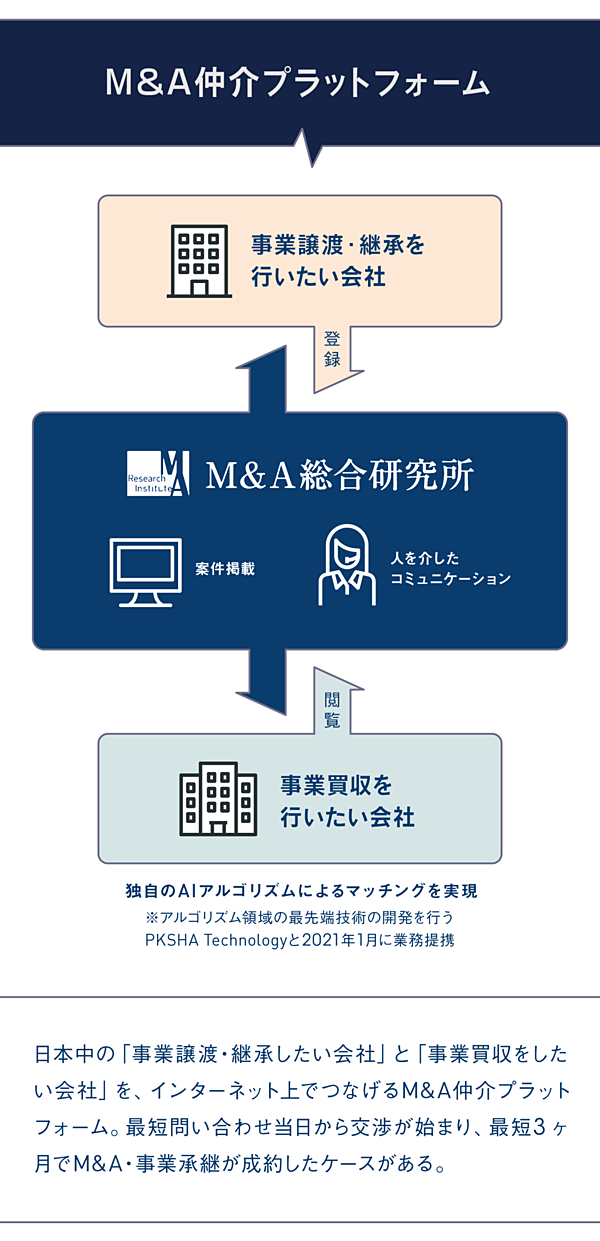

私たちは会社を売りたいと思ったときにAIが買い手をリストアップし、提案した結果を機械学習するような、アルゴリズムやM&AプラットフォームといったIT技術とM&Aアドバイザーの力を組み合わせたM&A仲介サービスを提供しています。

AIだけに頼るのでなく、必ず人が介入する仕組みをつくっているのも、そういう情を汲み取るためです。

北尾 なるほど。その仕組みが多く使われることで、データの精度も上がり、最適な提案ができるようになっていくでしょうね。

その上でM&Aではさまざまな迷いが生じるので、人が介入しどこかでひと押しするという役割も必要になります。

特に中小企業のM&Aでは、できる限り売り手の気持ちを尊重することが大切です。親族や周囲の声も丸く収め、従業員のことも考えながら、なんとか事業を存続させようという真摯な気持ちが仲介業者には求められます。

事業承継を見据えた多様性のある経営

佐上 起業家を目指す人が増えているいま、将来の事業承継を見据えたM&A戦略も必要になってきています。

一方で、今の事業承継の課題を見ていて感じるのは、ワンマン経営の限界です。将来的な事業承継を見据えるなら、組織的に儲かる仕組みづくりが非常に重要になる。

カリスマ的な創業社長ほど、自分が抜けた後の企業運営を危惧していて、事業承継が進まないケースも多い。買い手も、ワンマン経営の会社であるほど、事業の継続性にリスクを感じざるをえません。

北尾 多かれ少なかれ、創業者はワンマンなもので、そうでなければ事業を成功させることはできないでしょう。

ただ、会社の成長に合わせて次のステージに進まなくてはいけません。ワンマンから多様性の中での経営を目指すことが大切になってきます。やはりそのときに「どれだけ経営者が変われるか」なんです。

佐上 まずは、経営者自身が変化する必要性を自覚すること。そのうえで、多様性のある経営の仕組み(体制)をつくったり、次のリーダーを育成することが重要だということですね。

ディスラプターの条件は「時代を読む力」

佐上 北尾さんは、保守的な金融業界で、インターネット×金融に先見の明を持ち、業界の変革を長年先導されています。そのように産業やビジネスモデルを大きく変えるための武器は何だと思われますか。

北尾 やはり「時代を読む力」でしょう。来たるべき時代を洞察する力があれば、進むべきビジョンも明確になります。

ソフトバンク時代、孫さんとの会話の中で「タイムマシン経営」という言葉がよく出てきました。

佐上 海外で成功したビジネスモデルやサービスを、日本でいち早く展開する経営手法ですね。

北尾 そうです。未来で成功しているものをタイムマシンで現代に持ってくれば、成功の確率が高まるのではないか。例えば海外の先行事例に学べば、日本で優位性を取りやすくなる可能性は高くなるということです。

これはとてもシンプルなことですが、実行できる経営者は少ない。でも孫さんは徹底して海外事例を調べて、自身のビジネスに反映させていますよね。そうした小さな努力を積み重ねられるかが、経営者としての成否を分けるのではないでしょうか。

事業承継問題は国家レベルの大きな問題ですが、技術と情を掛け合わせて新しいM&Aのビジネスモデルをぜひ確立してください。

産業の変革への挑戦には、さまざまな困難が待ち受けています。ただ、大義があれば乗り越えられるはず。期待しています。

佐上 ありがとうございます。

事業承継に悩む人が、AIを活用することで自分たちの価値や、どんな買い手がいるかが瞬時にわかるような仕組みをインフラ化するような世界をつくりたい。

テクノロジーを武器にM&A業界を変革することで、一つでも多くの企業の事業承継問題の解決を目指していきます。

本日のお話を通じて、私自身意欲的に変化していかなくてはと改めて思いました。これからより一層努力して、M&Aマーケットの変革を必ず成し遂げたいと思います。

取材・編集:君和田郁弥

撮影:竹井俊晴

デザイン:Seisakujo