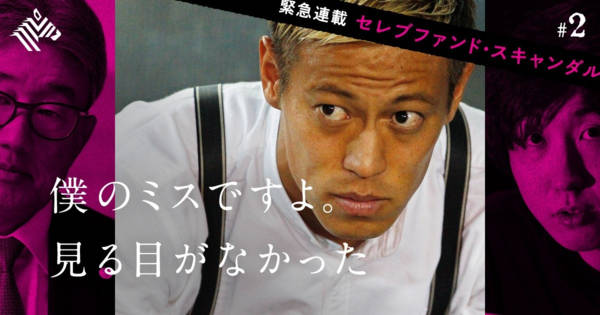

【独占】本田圭佑、ファンド崩壊の反省を語る

コメント

注目のコメント

本件の問題は以下の三点にあると理解しています。

1 VCファンドのGPという極めて特殊な受託者責任を負っている場合に問題となる行動が全く問題認識せず行われた。

2 ファンドの組織構成、利害関係が極めて複雑な不適切ともいえる組織構造とGPの大半が他にメインビジネスを持つという特殊な環境下で適切なチェックプロセス、情報共有、認識が不足していた

3 ファンドのGPは有名人であるがVCファンドのマネージメント、オペレーションに関して経験、ノウハウがなく、以上の問題点を認識できなかった。

個人的には、解任に関する人間関係、責任論、その手法は問題の露見のプロセスの問題で、GPの経験、能力、適性とストラクチャーの問題と理解します。

ドリームチームというような評価がされていますが、VCファンドのマネージメントという観点で見るとその評価は明らかに現実とは乖離していると思います。この中で触れられている本田氏が並行して運用するドリーマーズファンドという別のファンドとの関係も非常に慎重な考慮が必要です、

GP各人の知名度、それぞれの過去の経験分野での実績は大変レスペクトしますが、VCファンドの運用経験という観点では経験者がいないチームと評価されるべきです。米国でも確かに芸能人の投資組織はありますが、エンジェル的な個人のお金を投資する活動と企業や金融機関のお金を集めるプロフェッショナルな投資とは異なります。日本文化では専門家でない有名人の意見が高く評価されがちで、特にスタートアップ、VC投資に関しては専門性や経験が軽視されがちな傾向が特に強いと感じています。

USの非常に似た例では、ファンドではありませんがHavenという非常に話題になったヘルスケアサービスカンパニーがあります。

著名なコメンテーターであったGawande氏が兼業のCEOとして立ち上げて、AmazonやJP Margan Chaseやバークサーハサウェイからの出資が発表され、非常に話題になりました。同氏は医師免許はもっているものの、実務経験や企業経営の経験は皆無でした。ところがサービスの開始にも至らず6ヶ月間で空中分解しました。

https://www.bostonglobe.com/2020/05/12/business/atul-gawande-depart-ceo-health-venture-haven/「僕は被害者」という溝口氏に対して「僕のミス」という本田氏。私は経営者にとって最も重要なのは何か起こった時にどれだけ問題をownできるか、アカウンタビリティを持てるかだと思っているので、(外部者として真相は分かりませんが)どうしても本田氏寄りの意見に納得してしまいます。

「当時、僕はフィンク時代の溝口氏と関わった人とは面識がなく、直接話を聞くことは一回もなかった。それが、1つの反省点です。」

これ、本当に大事なことだと思っていて。多くの投資家は投資先の従業員へのインタビューを何でしないんでしょう?絶対した方がいい。良いことを言うインセンティブが高いマネジメント陣だけでなく、一般社員や元従業員にも。いろんな側面の意見を聞いた上で総合的に経営者の判断をする、それが必要だと思います。多くの失敗投資例は、社員や元従業員に話を聞いていればred flagは事前に分かったんじゃないかと思うんです。

そして問題が起きた後の経営者が「クーデターを起こされた、自分は被害者だ」と言っていたら、まず怪しいと思った方が良い。アカウンタビリティを持てない経営者に優秀な経営者はいません。私もちゃんとリサーチをしないで経営者の目利きで痛い目を見たことがありますが、あの時もちゃんと従業員や元社員にインタビューをして両者の話のどこに食い違いがあるか総合的に判断していたら、痛い目を見ることがなかった気がします。本田圭佑さんに、私が伝えたかった事実は、本人に送っているあらゆる証拠や、この記事にコメントしてくれてるメンバーや各SNSなどにすべてあります。

今回の記事も見たけど事実無根なことや、もしくはサシで話し合えば理解し合えたものばかり。

最後にサシで圭佑と議論になったのは8月だった。その時は「西本さんとの関係構築が大事だね」というのがメインテーマだった。

「寝耳に水の話じゃない」とあるけど、「代表を降りてくれ」と言われた約1週間前の俺の誕生日に、圭佑から動画での誕生日メッセージをもらった。そこには温かいメッセージや「これからも一緒によろしく」という言葉があった。

「本人は被害者ぶってる」という書き方もあったけど、、証拠も直接送っているように、会社資金の私的利用なんて全くなければ、報酬だって西本さん達が希望する金額を一生懸命下げてもらうお願いをして「最後は経営陣は全員合わせる」という方針から俺の当初報酬から大幅にあがることになった。訴訟だって西本さんから何度も持ちかけたものだったし、レピュテーションリスクだって実態があまりに違う。FiNCの件だっていつだって現社長でも誰でも紹介した。

こうした背景の中で、12/1の日に、全社員を前にして西本さんが画策した虚偽の情報をもとに、「言い訳をするな」「まず最初に謝れ」「この場で自分がしたことを認めないと、お前の起業家生命は終わる」と俺は言われたんだよ。ただの一度も、事前に確認がなかった。

俺に対して「日本でスタートアップ支援をやるなら、ミゾとやりたい」と言ってくれたことは本当に嬉しかった。

利益相反とかたくさん言われてるけど、そうはならないようにストラクチャー自体は、日本で最もファンド組成をしてるプロ集団の方達と、侃侃諤諤議論をして作った。だから最大の問題は俺の任命責任。西本さんという存在で、引き裂かれて本当に悔しい気持ちが抑えられない。

だからもう圭佑には負の感情はないし、ただこうやって俺と話さずに、LP投資家に対しても「あなた一人がサインしないと他の人たちが迷惑がかかる」と強く圧力をかけられたと聞いてそこまで圭佑を頑なにさせてしまっていたのだと驚愕した。

だから一度、話をしたい。公開の場でも、クローズの場でも、記録をとってもなんでもいい。好きに指定してほしい。

本音も聞きたいし、腹を割って話したいです。