2021/2/19

今こそ、次世代起業家が「狭く深い課題」を狙うべき理由

NewsPicks, Inc. Brand Design Editor

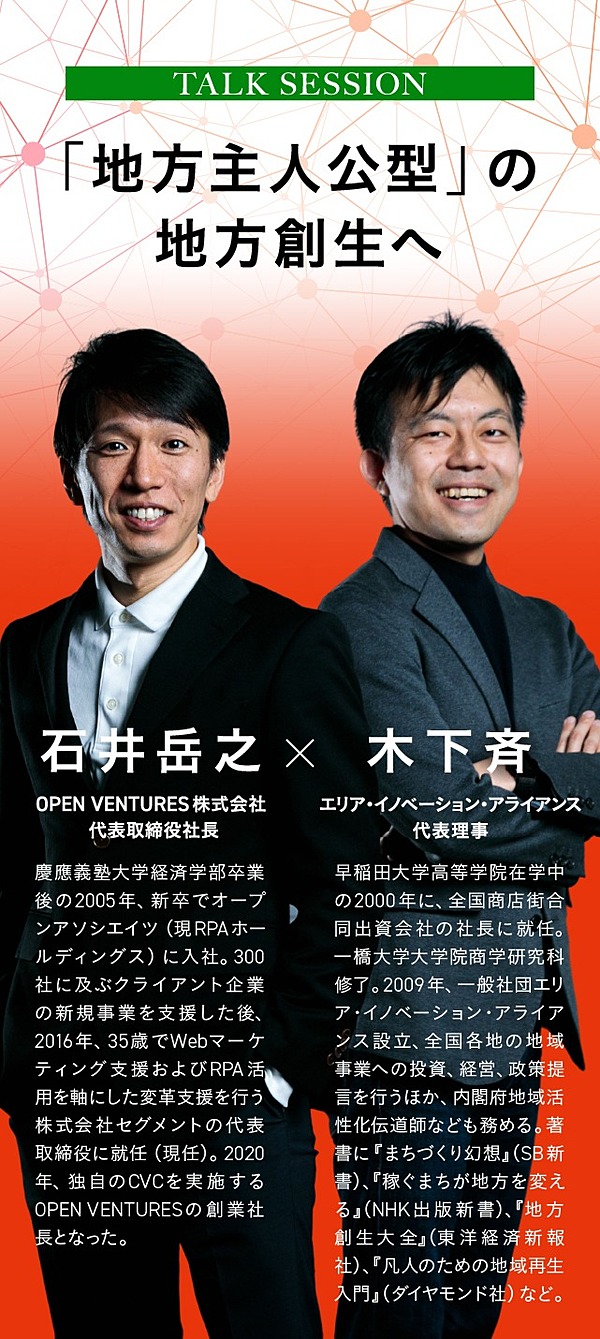

2000年代初頭からデジタルテクノロジーを活用する新規事業をプロデュースし、BizRobo!などRPAを使ったプロダクトやサービスをリリースしてきた。そのRPAホールディングスが、昨年7月に100%出資の子会社「OPEN VENTURES」を立ち上げ、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)事業に乗り出した。

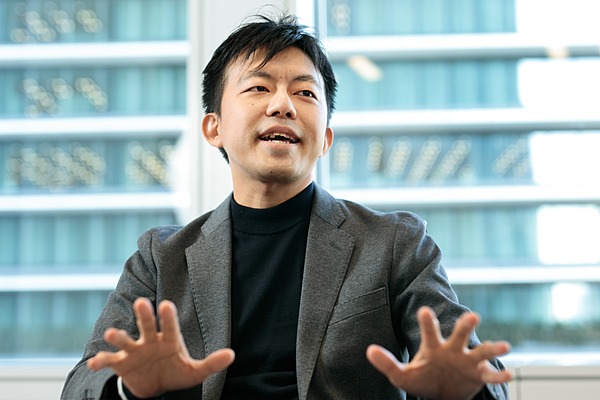

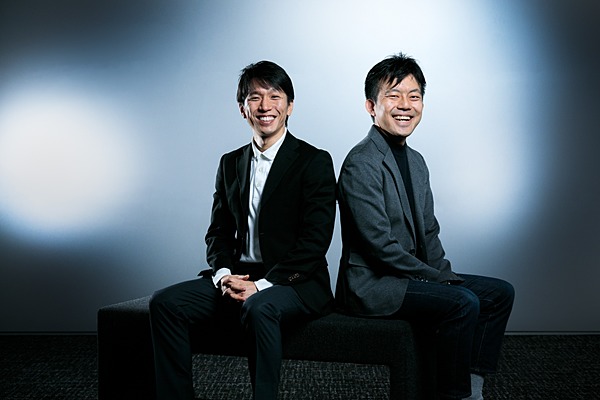

地方は高齢化や人口減少が進み、新規事業を成功させるのは難しいと思われがちだが、「ローカルならではの『狭く深い課題』にこそ、次のビジネスチャンスがある」とOPEN VENTURES代表の石井岳之氏と語る。

日本各地で新規事業創出や地域活性化に取り組んでいるエリア・イノベーション・アライアンス代表理事の木下斉氏を迎え、地方で起業する意義とチャンス、起業家に必要な支援について語り合った。

- スタートアップゲームへのアンチテーゼ

- しがらみのない「フラット」な支援先が必要

- 目指すのは「地方主人公型」の地方創生

- ローカルならではの「事業展開」

スタートアップゲームへのアンチテーゼ

──OPEN VENTURESが、特に価値創出の場として「地方」に注力する理由とは?

石井 おっしゃる通り、私たちは北海道や東北、九州など首都圏から離れたエリアの「地方」を中心に支援しています。

あえて個人的な想いからお話しさせていただくと、東京を中心に繰り広げられるスタートアップゲームへの一種のアンチテーゼでもあるんです。

──アンチテーゼ、ですか?

石井 いま日本のスタートアップ界隈で「イノベーション」として語られる新規事業や新サービスは、本当にイノベーティブなのか? という疑問があるのです。

スタートアップ側も、実験的な事業をイノベーションと名付けて、実力や市場性、採算性を度外視したプランを立てる。

それをもとに資金調達を行い、目標の金額を手にしたら皆で「おめでとう!」と喜ぶ。これって単なるゲームではないかと。

採用活動をしていると、地方の大学で起業を志す優秀な若者にたくさん出会います。なかには、身の回りの社会課題を解決するために起業を考えている若者もいる。

しかし、彼ら・彼女たちの多くもよりよいスタートアップ環境を求めて東京へ出て行ってしまい、いつしかこのゲームに飲み込まれてしまうんです。VCやメンターなど、界隈には様々な思惑が渦巻いています。

でも本当は、社会には多様な課題を抱えた「現場」があり、本物のイノベーションを必要としている。地方にいる人ほど、その苦しみがハッキリ見えているはずです。

木下 同感です。若い世代が地方で起業する事例も増えてきましたが、先ほど話に出たスタートアップゲームとは違い、非常に堅実なものが多くある。

これはローカルの良さだと思うのですが、例えば大阪で起業しようとすると、ネジ工場のオヤジみたいな先輩経営者が地元にたくさんいるわけです。

すると「資金調達うんぬんの前に、まず8期連続で事業を黒字にしろ。そんなこともできないヤツが、人様の金で商売するんじゃねえ」とアドバイスされる(笑)。

それで若手起業家もまずは稼げる事業を必死に作り、8期連続で会社を黒字にしてから、ようやく資産に準じた戦略を組み立てた。そこで初めて資金調達をしたわけです。

安易に資金調達に走るのではなく、自身で苦労して稼ぐ経験を積むことができた。目的は資金調達ではなく、あくまで実業で業績を上げること。これは極めて健全な考え方です。

地方はスタートアップゲームに振り回されることなく、愚直にビジネスに向き合いやすい環境とも言えます。

石井 もちろん東京でも、周囲の環境に惑わされることなく、真摯に課題に向き合っている起業家はいます。しかし、多くはそんなに強い人間ばかりではありません。

少子高齢化や人口減少の進行で、地方の環境は厳しさを増しています。

目の前の差し迫った危機、つまりその地域ならではの「狭く深い課題」を解決するために、価値創造にチャレンジする。私たちが支援したいのは、まさにそんな起業家たちです。

しがらみのない「フラット」な支援先が必要

── 一方で、OPEN VENTURESはビジネスの芽を育む段階であるプレシード、シード期を対象に、資金を投資する立場にあります。

石井 私は資金調達自体を否定したいわけではありません。昨今の「資金調達を目的化」する風潮が、起業家の未来を奪いかねないと危惧しているのです。

資金やテクノロジーの支援は、あくまでも事業創造という本来の役割に集中できる環境を提供するためにある。だから、投資側には「適切な支援」をする力が必要です。

過去の経験から若手起業家には、大きく2つのパターンがあると感じています。1つは、先ほど申し上げたようなスタートアップゲームを繰り広げている人たち。

もう1つは、様々な問題が発生している「現場」の重要性を理解し、「狭く深い課題」に本気で対峙しようとする人たちです。

ただ、その課題を解決するためにはお金や知見が必要です。しかしこれらのリソースを最初から十分に持っている人はほとんどいない。

資金調達が目的化してしまったら本末転倒ですが、外部から「適切な支援」を受けることは不可欠な要素でもあります。

そんな時、OPEN VENTURESにアクセスすれば、必要なリソースを適切に提供できるという環境を創りたい。

私たちは投資によるサポートだけでなく、テクノロジーや事業創出の知見によって起業家を後押ししたいのです。

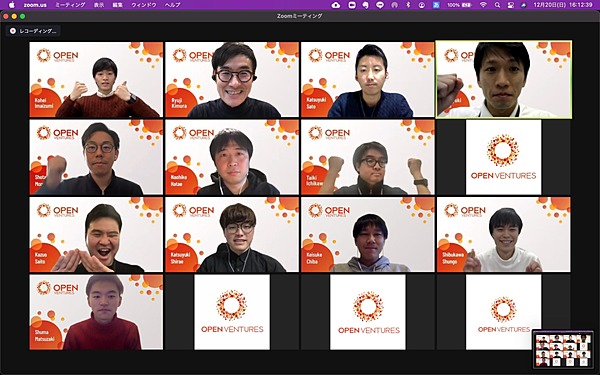

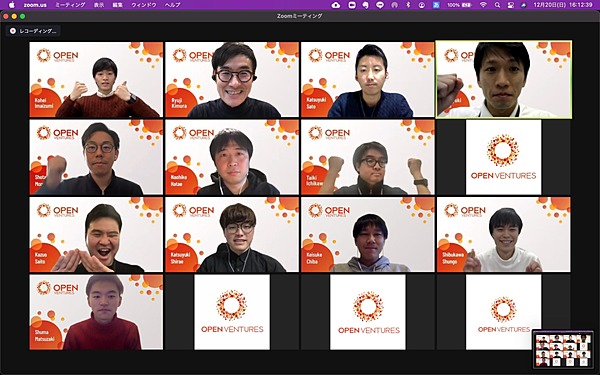

例えば、主に地方の起業家を対象としたブートキャンプ「1dayメンタリング・ピッチコンテスト」を月に1度開催し、起業家の事業アイデアと私たちが持つ事業創造の経験や知識を相乗させる場を設けているのも、その一環です。

「1dayメンタリング・ピッチコンテスト」の様子。オンライン開催のため、北海道や広島、福岡など地方にいる未来の起業家の参加が可能になっている

地方でビジネスをしながら、エリアの垣根を越えて外部とつながり、必要なリソースを自ら積極的に取りに行く。そんなタイプの若手起業家が増えていることに、日々希望を感じています。

──日本各地で新規事業創出や地域活性化に取り組む木下さんは、地方ビジネスのリアルをどのように見ていますか?

木下 資金について言えば、これまで地方では「稼ぐ」より「もらう」に目が向いていました。

自治体が補助金を地元向けに支給し、公共事業が多かった時代も続いたので、商売する人たちも役所に取り入って仕事を回してもらっていた。

ところが今は地方自治体も財政難なので、再び自ら稼がなくてはいけなくなった。

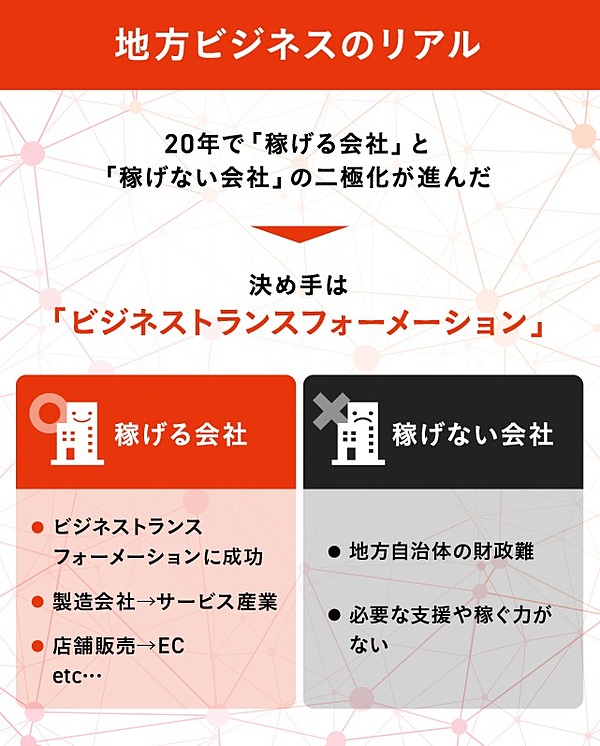

その変化の影響を受けて、変わることができた会社とできなかった会社でかなりの差が開き、この20年で稼げないビジネスはほとんど脱落しました。

事業のライフサイクルが終焉を迎えているのに、自分たちは何も変化せず、「郊外に大型店ができたから売れなくなった」などと言い訳をしていた店や会社は本当にダメになりました。

生き残っているのは、どこかで商売替えなどに成功した会社ばかりです。製造販売の会社がサービス産業に移行したり、実店舗だけの商売からオンライン販売に進出したりして勝ち抜いた。

つまりビジネストランスフォーメーションを実行した企業が、稼げる会社として続いているわけです。

石井 当たり前の話ですが、ビジネスは経済活動ですから、稼げなくては生き残れない。

木下 ところが地方だと、すぐ税金を使って自分たちの商売を守ってもらおうという議論になるんです。

「この商店街は地域の人たちのコミュニケーションの場だから、コミュニティの拠点として保護されるべきだ」と言って、税金を配ってもらおうとする。

でも商店街はあくまで儲けるためのビジネスをする場であって、コミュニケーションの場としての機能は副次的なものでしかない。

最近では観光産業も地域のインフラ的な話をされることが多いので危機感を抱いています。何かに守られてしまうと、確実に産業は衰退します。

本来は自分たちで努力して、経営の効率と生産性を高めていかなければいけない。

しかし、非効率で生産性が低いままでも補助金をもらうほうが楽だと考える企業が多いので、経営の改革より現状維持のほうにインセンティブが働くんです。

石井 経済活動が最優先であるという意識が働きにくくなるわけですね。

木下 しかしその頼りの自治体の予算も縮小しているから、限られた税金を地域の皆で取り合おうとする。

そこへ若手の起業家が入ってきて、行政と協業を始めるとハレーションが起きることもあります。

地方の組合などでは、「頭数が増えたら、俺の取り分が減るじゃないか」といった話が平気で出ますから。自分たちの予算が、若手起業家に奪われると思ってしまうからです。

だからこそOPEN VENTURESさんのように、地方の役所や組合が絡むことなく、フラットにつながれる支援先が必要なわけです。

地元の資金だけで事業を回そうとするのではなく、外部からも適切な調達ができる仕組みがないと、時に新しく参入する起業家は簡単に息の根を止められてしまうことがあるわけです。

目指すのは「地方主人公型」の地方創生

──外部の第三者がいなければ、地方の起業家は補助金などの税金か、あるいは地銀からの融資くらいしか調達先の選択肢がないわけですよね。

木下 はい。ただ地域経済を考えれば、本来は地元の資本で事業をやるべきなんです。

地元の資本で、地元の産業が成長すれば、地元の人たちに労働所得だけでなく資本所得が生まれ地域発展につながるからです。

でも今は、企業経営者も地銀もそんなことは滅多に考えない。地域のビジネスを支援するために生まれた地銀でさえ、努力しているものの、新しいビジネスを理解できないから、簡単にはお金を貸せない。

それでは、新たな事業も、地方のお金の流れも、ともに止まってしまいます。

だから地方の会社が外部とつながって事業の初速をつけられると、地域の資本も動くようになるのではという期待もあります。

OPEN VENTURESさんのような企業が外部から支援して会社の業績を伸ばすことができたら、その成功体験をもとに地元の銀行や資本家たちも「こんなお金の回し方もあるのか」と気づいて、自分たちも続いて起業家に資金を融資しようとするんじゃないかと。

つまり、地方にもまだ資金余力はあるので、「お金をどう動かすか」が課題なのです。

石井 おっしゃる通り、確かに我々は東京資本です。しかし、東京が地方の収益を吸い上げる形になってはいけない。

私たちが目指すのは、「地方主人公型」の地方創生です。

例えば、一昨年の3月からRPAホールディングスが支援している愛媛県の伊予鉄グループについても、「地方発・地方着」の地元に根ざしたロボットトランスフォーメーション事業の確立を目指しています。

伊予鉄グループは、電車・バス・タクシーなどの交通事業を中心に、観光や不動産、百貨店など幅広く展開していますが、若い人を採用できず、業績も伸びないという課題を抱えていました。

しかも経営効率化のためテクノロジーを活用しようと新たに大手ベンダーに構築・保守を依頼したら、年間数億ものコストが持っていかれてしまった。

木下 地方の収益を、東京が吸い上げる典型的なケースですね。

石井 はい。しかし、今は私たちが、ホワイトカラーの生産性を向上する「BizRobo!」や事務作業を代行する「事務ロボ」などのツールを活用してバックオフィス業務の効率化を支援しています。

また、生産性向上を実現するためのシェアードセンター設立を目指していたり、伊予鉄と一緒に起業家講座を開いたりするなど、地元からの事業創出を促進する取り組みも進めているところです。

木下 東京から地方を支援しつつ、地方で生まれた収益を地元に還元する。可能性を感じますね。

石井 東京や外資系の人間が地方のビジネスを支援すると、すぐに「事業をピボットしろ」とか「戦略的撤退を」という声を耳にすることがあります。

しかし、地域の交通インフラを担う伊予鉄が、路線バスや電車から撤退するわけにはいきません。

地方における価値創出の本質を理解していないと、それこそ東京が地方の収益を吸い上げるだけで終わってしまう。それは私たちが目指すところではありません。

地方に還元するという意味では、伊予鉄グループなどでうまくいった事例を、別の地方でも再現性の高い形で横展開することも目指しています。

ローカルならではの「事業展開」

──いま地方の課題に起業家が挑むメリットやチャンスについては、どのように捉えていますか?

木下 実は今、起業の場として地方には大きなチャンスがあります。

地方は高齢化や人口減少が進み、サービスの提供者がどんどん減っている。廃業する個人店が増え、チェーン店ばかりが並ぶ地域も珍しくありません。

裏を返せば、これから地方でサービスの提供者になれば、競争が緩いので優位性を作りやすいということでもあります。

石井 地方は競争環境がそれほど厳しくないがゆえに、人材を確保しやすいメリットもありますよね。

ブートキャンプの参加者に東北でオンライン教育事業を立ち上げた大学生がいたのですが、彼の強みはLINEのグループチャットを通じて教師を務める大学生をいくらでも集められること。地方に競合が少ないからこそ、十分に人材を確保できています。

ところがVCに資金調達の相談をしたら、「オンライン教育のトレンドはAIだ。君たちもAIを使ったサービスを作れ」と言われる。

しかし彼の優位性の一つは、人口減少が進む地方で若く優秀な教師を確保できること。AIを使うにしてもその強みを活かす形でなければ、事業そのものが潰れてしまうリスクがあります。

でも出資側は彼の優位性など考えもせず、事業スケールの拡大ばかり考える。スケールで勝負しても、仮に中国の大資本がeラーニング事業を日本で展開したら、地方発の小規模事業などすぐに潰されます。

それは、本当にもったいない。

ローカルの起業家は、地方ならではの強みを活かして事業を成長させていくべきです。これからのビジネスは、地方に眠る「狭く深い課題」にこそ、チャンスがあります。

木下 地方は人口減少や過疎化が進んでいることばかり報道され、新規事業のチャンスがないと思われがちですが、それなりの人口集積があり、インフラも含めて地方経済圏が各地で形成されています。何も、人口がゼロになるわけではないのです。

それを踏まえてビジネスを立ち上げれば、まだまだ大きな可能性があります。地方の未来について過剰悲観した幻想もまた、大きな問題ですよね。

石井 同感です。私たちは、地方の主体性を尊重した支援を続けていきたいと考えています。

ではOPEN VENTURESが何をもって支援できるかといえば、最も大きいのは「失敗から何を学ぶか」です。

起業に失敗は付きものであり、むしろ失敗は必然と言っていい。大事なのは、そこからの学びを成功に向けて前向きに活かすことです。

失敗を恐れてチャレンジできないケースがあるのはもったいない。

幸いにも私たちは、幾多の支援経験から起業家が必ず辿る失敗のプロセスを熟知しています。

狭く深い本質的な課題に挑む起業家が成功に向けたルートを正しく辿るためにも、OPEN VENTURESがパートナーとして伴走していきたいと思います。

構成:塚田 有香

取材・編集:君和田郁弥、呉 琢磨

撮影:小林由喜伸

デザイン:小鈴キリカ