2021/2/18

【為末大】名コーチはロッカールームでどんな声がけをするのか

Great Place to Work® Institute Japan | NewsPicks Brand Design

生活様式が一変した今、自身にとっての「仕事のやりがい」や「働きやすさ」を考え直す機会が増えている。時代の節目とも言えるこのタイミングで、私たちビジネスパーソンは「働くこと」にどう向き合うべきだろうか。

毎年日本における「働きがいのある会社」ランキングを発表しているGreat Place to Work® Institute Japan(以下、GPTW)荒川陽子氏と、プロアスリートの経験を活かし、一般社団法人の理事を務めながら「仕事観」について発信する為末大氏との対談を通して、「働きがい」とは何かを再考する。

毎年日本における「働きがいのある会社」ランキングを発表しているGreat Place to Work® Institute Japan(以下、GPTW)荒川陽子氏と、プロアスリートの経験を活かし、一般社団法人の理事を務めながら「仕事観」について発信する為末大氏との対談を通して、「働きがい」とは何かを再考する。

スマートスピーカーで気づいた「思い込み」の正体

荒川 昨年からのコロナ禍で、経営環境が大きく変わった企業は多いでしょう。弊社も昨年4月以降、全面リモートワークに切り替えました。

為末 僕の会社は社員6人と規模は小さいですが、スポーツ施設を運営していたり、子どもたちのコーチングをしていたり、どうしても現地に行かないと厳しいケースがあって。半年くらいは全員が手探りでバタバタが続きました。

荒川 オンラインでスポーツのコーチングをするのはハードルが高いでしょうね。

為末 そうなんですよ。でも、可能性を感じた出来事もありました。

6歳の息子が、「マインクラフト」というビデオゲームにハマっているんです。材料を集めるといろいろな物が作れるのですが、スマートスピーカーに「TNT爆弾 作り方」と話しかけて、出てきた動画の音だけ聞きながら「TNT爆弾」を作っていたんですよ(笑)。

荒川 いまや6歳でもそんな高度なことができるんですね。

為末 それを見た瞬間に、発展途上国の田舎から、スマホ1個でオリンピック出場を勝ち取る選手がいずれ出てくるのではと感じました。

コーチングは、その場で見たものに対してフィードバックをするものだから、リアルタイムで現場にいないとできないと思っていましたが、思い込みなんじゃないのか、と。

もちろん、いろいろ試すうちに、やっぱりリアルでしかできない部分もはっきりしました。おかげで、以前よりもコーチング自体の解像度が上がったように感じます。

「やりがい」へのアプローチはなぜ難しいのか

荒川 「リアルのコミュニケーションがないと無理だ」と、リモートワークを端から否定する企業もありますが、この一年、トライ・アンド・エラーを繰り返して手応えを感じた企業もあるはずです。

弊社では、完全テレワークでコミュニケーションが減れば孤立しやすくなると考え、前向きかつポジティブであるために、新しいことに挑戦し続ける道を選びました。ルーティンではない、新しい仕事を進めるためには、絶対にコミュニケーションが必要ですからね。

為末 なるほど。コロナ禍での課題には、コロナの影響で新しく生じたものもあれば、もともとできていなかったことが浮き彫りになったケースもあるのでしょうね。

荒川 そうですね。働きがいについて、一度立ち止まって考える機会になった人も多いようです。

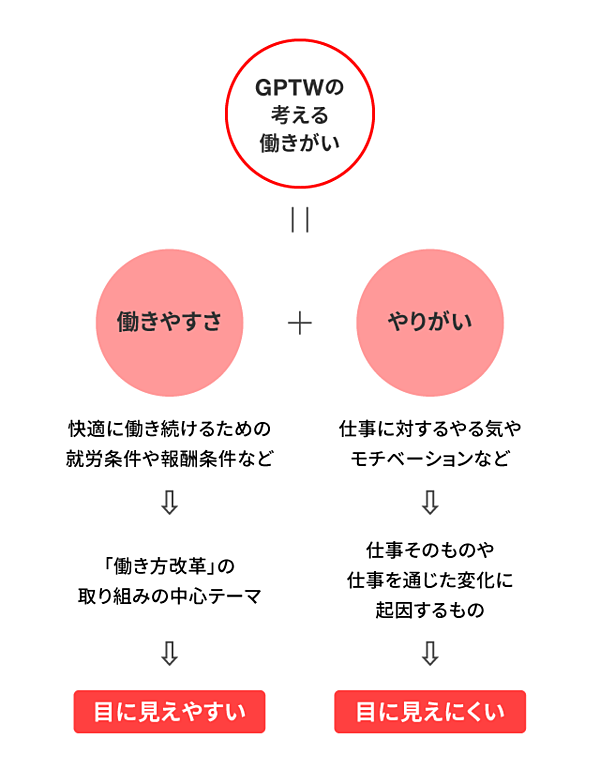

近年、「働きがい」というと「やりがい」ばかりにフォーカスしがちなのですが、私たちは「働きやすさ」という衛生要因がベースにあったうえで、動機づけ要因の「やりがい」があり、この2つはセットであると考えています。

為末 ここ数年の働き方改革で、「働きやすさ」には結構変化があったのでは?

荒川 おっしゃるとおりです。そもそも、日本企業は働きやすさを高めることは得意なんです。残業を削減しよう、休暇を取りやすくしよう、テレワークにしよう。そういったことは、やると決めてお金をかければできるし、結果も見えやすい。

一方で、日本企業はやりがいへのアプローチが下手です。理由のひとつは、やりがいを高めるセオリーはいろいろあっても、一人ひとり、やりがいを感じるポイントが違うことです。

為末 人間の心を理解するのが僕のライフワークで、特に、モチベーションの源泉がどこにあるのかはすごく興味があるところです。

予防医学者の石川善樹さんが「人間の幸福には『快楽』『意味』『没頭』の3種類がある」と話していました。アメリカと日本で比較すると、日本は「意味」に価値を見出す傾向が強いそうです。

ということは、モチベーションを上げるためには、人の内側にある核のようなもの、つまり価値観にアプローチする必要があるわけです。

荒川 日本企業には、現役の管理職がモノカルチャーのなかで成功体験を積み上げてきたケースが多い。自分と同じタイプなら鼓舞できても、違うタイプにはあまり引き出しがなく、アプローチしづらいのかもしれません。

為末 コーチが試合前の選手に、ロッカールームでどんな言葉をかけるのか、に近い話ですね。「勝つんだ」と言ったほうが燃えるチームもあれば、「私たちはこういう存在だ」とチームの原点に立ち返るような言葉で、力を発揮できるチームもある。

たとえば、2011年の女子サッカーワールドカップでは準々決勝の前に、東日本大震災の映像を見たそうです。自分たちが何を代表してここに来ているのかを確認することで、個々のモチベーションが上がり、チームとしてもさらに団結した。

そういう部分は、日本の監督より欧米系の監督のほうが上手に仕掛けるイメージがあります。多様性を前提にしている強みでしょうか。

十人十色の「やりがいスイッチ」を探る方法

荒川 なでしこジャパンのように、一つの象徴的な出来事を乗り越えた経験は確かに強い。でも、企業には、新しい人がどんどん入ってきます。

為末 人の入れ替えがあると、明文化していないと「共通の経験」を持ちづらいですよね。

荒川 ビジョンを設定するだけでも駄目なんですよ。「共通の体験」から「共通の価値観」にまで落とし込めるかどうかがカギですね。

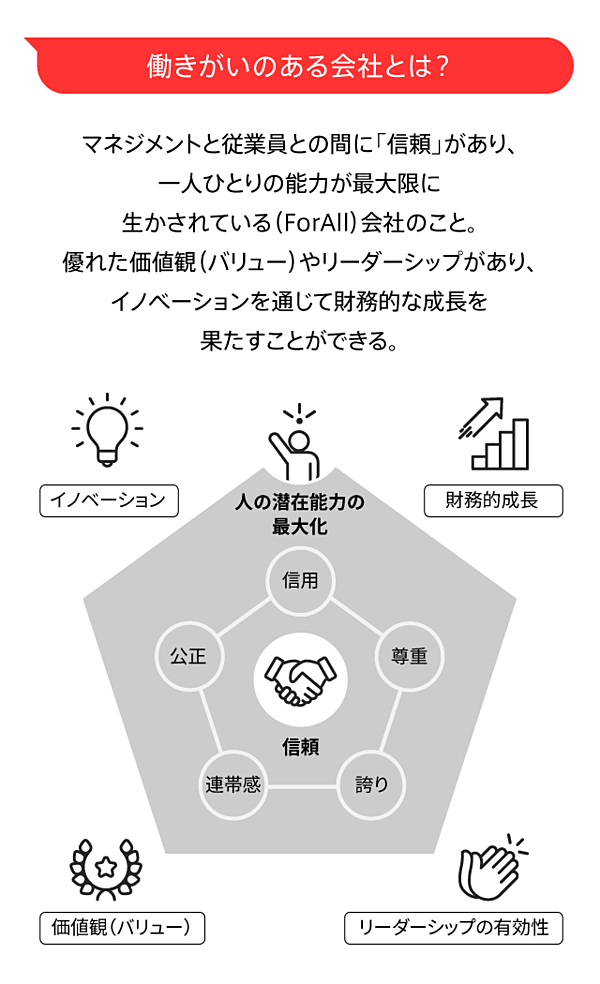

私たちが毎年発表している「働きがいのある会社ランキング」の上位企業であればあるほど、「われわれはこれを目指す」「これを大事にする」と、カルチャーや価値観がはっきりしています。

しかも、それが制度に組み込まれていて、仕事を通して日常的に意識する仕組みになっている。すると、意思決定するとき、優先順位をつけるとき、「これは私たちの価値観として正しいのか」という会話が自然に生まれます。

創業社長は、事業によって何を成し遂げたいのか、価値観がはっきりしています。でも、内部で昇格した人も、外部から来た人も、創業社長ほどはっきりしたものがあるわけではないので苦労されるんです。

為末 価値観がはっきりしていれば、雇用される側も「私はこの会社に入るべきだ」とか、「この会社とは合わない」ということがクリアに見えやすいですね。

荒川 おっしゃるとおりです。なので、意外と離職率が高い企業もあります。「いいと思って入ったけど違ったな」というのも早い段階でわかりますし、経営者側もカルチャーに合わずに去っていく人を止めませんから。

※GPTW2021年ランキングベンチマーク 規模別(大・中・小)のベストカンパニースコアTOP10のうち、共通する項目

為末 でも価値観を自分ひとりで考えるのは、かなりセンスが要求されませんか。

荒川 そうですね。ですから企業によっては、自分の価値観を言語化するためのトレーニングプログラムを組むこともありますよ。

為末 それは僕も受けてみたいですね。

アスリートにやりがいを聞くと、「みんなを勇気づけたい」と話す人が多いんです。でも、それだと粒度が粗すぎるので、本人の核になっているポイントをもっと絞り込まなきゃいけません。それを探り当てるには、上に立つ人の内省も重要です。

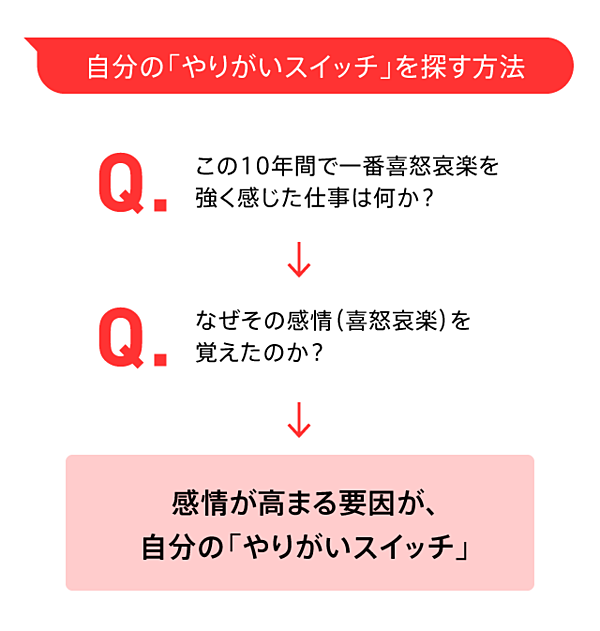

荒川 マネジメント側に頼るのではなく、個人のモチベーションややりがいを高めようと思ったら、自分の原点になるような体験や、喜怒哀楽を感じるポイントを整理するのをおすすめします。

特にわかりやすいのは、この10年間で喜怒哀楽を強く感じた仕事はそれぞれ何か、その感情を覚えた要因は何か。それが、上司や一緒に働く仲間との関係性だという人もいれば、お客さまからの言葉という人もいる。いわば「やりがいスイッチ」を自覚的に探る作業です。

為末 僕は人に何かを伝える仕事が多いので、自分の発した言葉やコミュニケーションによってその人が変化したとき、やりがいを感じますね。

自分の仕事が何かに「当たっている」「真芯を食った」感覚があるかないかで、満足度が左右されます。会社のメンバーも元アスリートが多いので、それぞれの競技で「真芯を食った」感覚を体得している。だから「当たってるな」って感覚が共有できるんですよね。

社員のあだ名は「ヒットマン」と「掃除屋」?

荒川 働きがいのある会社にしたければ、最初にやるべきは現状を正しく把握することです。

一番怖いのは思い込みで独りよがりの施策を打ってしまうことなので、チーム全体だけでなく、ちゃんと一人ひとりのメンバーを見ながら、各自が何にやりがいを感じているのか、何が働きがいを毀損しているのかを探らなければいけません。

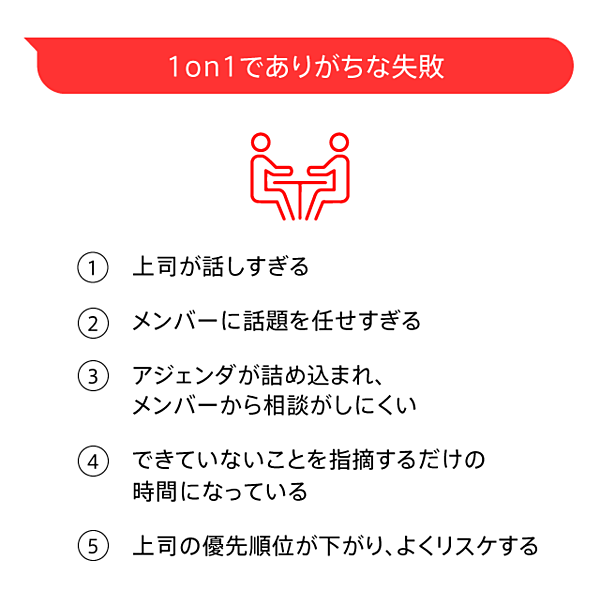

最近は、1on1形式でメンバーとミーティングを持つマネジメント層も多いですね。そういう場面でありがちなのが、上司が話しすぎる、というもの。かと言って「今日何を話したい?」と、完全にメンバー任せにしても、きちんと話せる人は限られるので難しいところですが。

為末 僕は話しすぎてしまうタイプなので、今反省しました(苦笑)。駅伝だと30〜40人の集団に監督はひとり。でも、トラック競技だとそれこそ1on1が基本なので力量が問われますね。

名コーチって、選手たちの本当のニーズをくみ取る能力が高いんですよ。ほとんどの人は、いきなり本当のニーズをしゃべりません。たとえば、選手が「走りたくない」と言ったときに、その理由はいろいろと考えられるわけで。

荒川 会社なら、上司に不満があるのか、仕事そのものに不満があるのか、それとももっと別の何かか。

為末 言葉になった不満に対処しつつ、さらに本当のニーズがどこにあるのか探って対処できるのが名コーチです。

男女で分けるのもよくないかもしれませんが、日本では、特に女性選手が自分の意見を言いにくい状況がありました。そのぶん、女性アスリートを育てるコーチのほうが、本当のニーズに迫る能力が優れているように感じます。

難しいのは、選手本人も自分が何を不満に感じているのかわからないときですね。あとは限界の見極め。本人が言う「もう限界」を信じ切ってしまうと、突き抜けられない壁があります。だから本人の限界と、外から見た限界をすり合わせなきゃいけない。

荒川 ビジネスの世界で言えば、見込みがあると思ってあえて困難な仕事を振ったけど、本人は全然そのつもりがなくて凹ませてしまった、というような状況でしょうか。

期待を持つこと自体はいいのですが、本人がどういうキャリアを、どれくらいのスパンで歩みたいかを尊重しないと、不幸なすれ違いが生まれます。

「そのキャリアを歩むなら、今年はこれをやって、2年後、3年後はこういうことができるようになったらいいんじゃない?」と寄り添いながら話すと、上司と本人の間で合意をつくりやすいはずです。

為末 僕は社員に対して1年に1回、ニックネームをつけるんです。たとえば、数撃ちゃ当たるではなく、狙いすまして当ててほしいなという人には「来年、きみはヒットマンになるべきだ」と。あるいは、いろいろと整理するのに気を使ってくれる人に「掃除屋」なんて。

荒川 社員にとっては「よく見てくれている」「こんなところを信頼してくれている」という安心感につながります。仕事の結果だけじゃなく、プロセスを見ているということも大事だし、その人に、今何と言えば一番響くのか観察されているのは素晴らしいですね。

為末 ニックネームがばっちりはまった瞬間に急に顔が変わるのを見ると、僕も嬉しいですよ。

荒川 トップやリーダーがみなさん、為末さんのように社員の「働きがい」を生み出す仕掛けを考えてくれるのが理想ですね。ですが、トップが2、3年で変わる組織の場合、「働きがいを高めるのは自分の仕事じゃない」と考える経営者もいます。それでは社員の心が離れてしまう。

実際には、働きがいを高めることは競争優位性に直結しています。

だから、まずは経営層が腹をくくって「やる」と決める。決めたら、それを管理職と共有する。最後は若手も巻き込んで、浸透させていく。

時間もお金もかかりますが、コロナ禍というピンチによって従来の組織のあり方が揺るがされている今だからこそ、見直すチャンスでもある。絶好の機会を逃さず、企業の成長につなげてほしいですね。

執筆:唐仁原俊博

編集:大高志帆

写真:片桐圭

デザイン:月森恭助

編集:大高志帆

写真:片桐圭

デザイン:月森恭助

Great Place to Work® Institute Japan | NewsPicks Brand Design