2020/12/23

須藤憲司と考える、購買データを活用した「あたらしい広告体験」

NewsPicks Brand Design Editor

リアルとデジタルを掛け合わせたマーケティングの必要性が叫ばれて久しい。近年では、D2C(Direct to Consumer)やOMO(Online Merges with Offline)領域に乗り出す企業も増えている。

そこで注目されるのが、今年9月に発表された、伊藤忠商事がファミリーマート、NTTドコモ、サイバーエージェントの3社と設立したJV(ジョイントベンチャー)「データ・ワン」の取り組みだ。 同社は、小売の購買データと、携帯キャリアが持つ会員属性情報を活用したこれまでにないターゲティング広告配信を行っていく。

オフラインデータの活用によって、私たちの広告体験はどう変わるのか。デジタルとリアルが融合した新たなフィールドで、顧客との良好な関係を構築をするために必要な視点とは。

連載「あたらしい商人の教科書」第2回は、「顧客体験DX」を掲げ、さまざまな企業のDXを推進するKaizen Platform須藤憲司氏と、デジタル時代の「三方よし」を考える。

広告配信の精度は「購買データ」で加速する

──アメリカを中心に、小売業における「購買データ×デジタル広告」の市場が伸びていると聞きます。

須藤 非常にポテンシャルが大きい市場だと思っています。

特に先進的なのが、米・ウォルマートの取り組みです。スーパーマーケットチェーンでありながら、Amazonに迫る勢いで自社ECを年々強化。

さらに、在庫や広告を管理する独自のアプリケーションを開発しています。

こうして集めたオンライン・オフライン双方の購買データを融合し、精度の高いパーソナライズ広告の配信や、リアル店舗での物流・販売促進に応用しています。

太田 我々が着目したのが、まさにその市場です。

日本でもそうしたスキームを確立するべきだと考え、今年9月にファミリーマート、NTTドコモ、サイバーエージェントとタッグを組み、新会社「データ・ワン」の設立を発表いたしました。

データ・ワンは、ファミリーマートや他小売事業者が持つリアルな売り場での購買データと、4,676万人が登録するNTTドコモの「dポイントカード」の会員データや属性情報、位置情報の掛け合わせにより、精度の高いマーケティングを実現していきます。

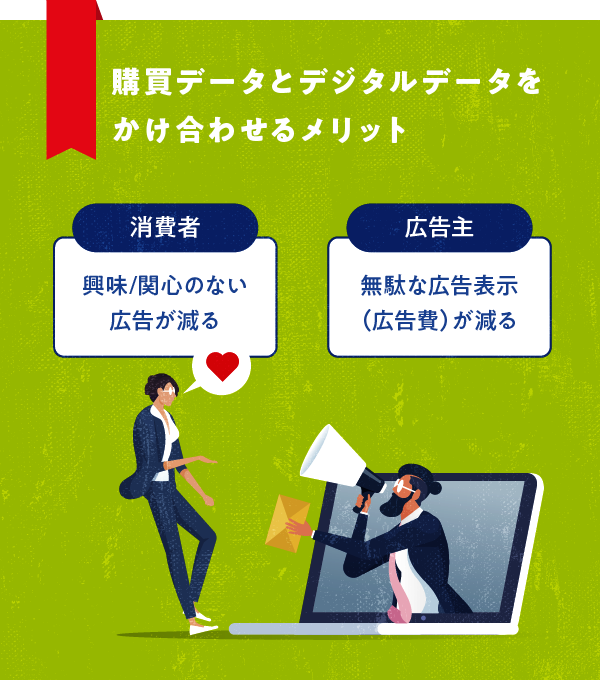

ユーザーにとっては「不要な広告が出てくる煩わしさ」がなくなり、小売・流通業者やメーカーにとっては「見込みのないユーザーに対して広告を打つ無駄」がなくなる。そんな未来を目指しています。

須藤 それこそ、消費者にとっても小売・流通業者やメーカーにとっても「最適な広告」と言えますね。

小売業のDX(デジタルトランスフォーメーション)手法の一つに、デジタルとリアルを融合させるOMO(Online Merges with Offline)があります。

今回の取り組みは、そのうちの「広告・販促戦略」に役立つインフラを目指されているのかな、と感じました。

太田 そのイメージに近いです。直近ではコロナの影響もあり、Web上のトランザクションはますます増えています。そして、今後もこのトレンドは続いていくはず。

これは、小売・流通業界のDXを一気に推し進める好機と言えます。我々も、この流れをデータの力でさらに加速できないかと考え、今回の事業立ち上げに至りました。

買い物の「偶発性」をデータ化する方法

──今回の取り組みによって、私たちの「広告体験」は具体的にどう変わるのでしょうか。

太田 たとえば、取引先の商品をスマホなどで調べることがありますよね。

すると、デジタルデータ上では「興味あり」と判断されるので、商品を買うつもりがなくてもリターゲティングで何回も広告が表示されてしまう。しかし、この広告は消費者・広告主双方にとって無意味です。

一方、リアルな購買データを活用すれば、「いつ、どこで商品を買った」という実際の購買データに即して広告配信ができる。結果的にこうした「広告表示の無駄遣い」を減らすことができるのです。

中元 もう1つ、リアルな購買データの「偶発性」にポテンシャルを感じています。

インターネットでの買い物は、「今日はこれを買おう」と目的を持って商品を検索し、購買に至るケースが多いですよね。これは「必然性」の高い買い物と言えます。

ところが、リアル店舗の棚には、無数の商品が置かれている。その結果、お目当ての商品だけでなく、偶然目にとまった商品を手に取ることも多いでしょう。

こうした「偶発性」の高い消費者の購買行動を、データとして蓄積・活用できるのが、これまでの「デジタルで完結するマーケティング」と大きく異なるポイントです。

須藤 まさしく、僕が今回の取り組みを聞いて興味を持ったのは「商品棚」との連動です。

リアル店舗という膨大な選択肢がある場で、どんなユーザーがどのような商品を手に取っているのか、そのメカニズムが分解できると非常に面白いと思います。

また、これまでリアルな売り場での広告や販促は、効果が測れているようで、測れていなかった。どんなユーザーがいつ商品を買っているかは分からないけれど、ひとまず全体を見て、施策効果の有無を判断していたわけです。

それが、今回の仕組みを使えば、ユーザー一人ひとりが見える、いわば「1to1」の状態で広告とのタッチポイントや購買情報を可視化することができる。

広告や販促の効果測定が、さらに精緻になると予想します。

リアル店舗での購買は、ECに比べて商品との「出会い」の偶発性が高い。iStock:gremlin

太田 おっしゃる通りです。これまで、デジタルの世界では1to1のマーケティングが当たり前でした。

ですが、アナログの世界では普及していなかった。それを、データ・ワンの仕組みで、シームレスにつなげていきたいと考えています。

須藤 これまでも、オフラインデータを収集し、1to1マーケティングにチャレンジした企業はありましたが、そもそも「大量のデータを集めること」自体のハードルが高く、ネックとなっていた。

今回の取り組みでユニークなのは、商社、コンビニ、携帯キャリア、広告代理店と、それぞれ異なるデータを多く持つ4社が協業している点にあると思います。

ECモールや小売店が単体で行ってきた、少量データからのターゲティングとは、全く別次元のチャレンジになるな、と。

太田 ええ。さらに、スーパーマーケットやドラッグストアなど、さまざまな小売業者さんにもお声がけし、一丸となってプラットフォームを作っていこうとしています。

今後も、取り組みに賛同していただく企業を増やすことで、さらに大きなユーザー基盤を構築し、最適なマーケティングを実現したいと考えています。

「データ・ワン」という社名の通り、データを一つにしながら、ですね。

「アート」と「サイエンス」を追求せよ

須藤 僕は、データ活用を行う際は「アート」と「サイエンス」の両方を追求することが重要だと考えています。今回のケースも、広告主サイド、消費者サイドの2つの軸からアートとサイエンスを考えてみましょうか。

まず、広告主にとってのサイエンスとは、データを使った「広告最適化」です。

つまり、商品を買いそうな「見込み顧客」に、効果的な広告を当てること。ただし、こうした最適化を突き詰めていくだけで、本当に商品が売れるとは限りません。

その理由は「なぜか特定カテゴリのユーザーにだけ売れる商品」といった、データからは逆算できない「発見」が存在するからです。 経済学やビジネスの世界では周知の通りですが、人間は常に合理的に行動するわけではありません。

ここで、アートの出番です。データの最適化ではすくいきれない「発見」をもとに、想像力を働かせ、要素を分解する。

なぜ、その人たちだけに売れるのか、彼らに向けてどういったマーケティングをすべきか、と考えることが重要です。

中元 なるほど。では、消費者サイドから見たアートとサイエンスはなんでしょうか。

須藤 消費者にとってのアートとは、「私的な体験」を指します。クリエイティブと言い換えることもできますが、「理由はないけどこの商品が好き」や「ある経験から商品に愛着を持っている」といった、数字やデータには表れない嗜好です。

一方のサイエンスは、「タイミング」でしょう。実は、今まではこのタイミングを知るのが難しかった。

だから、消費者が忙しくて店に行けないときに商品をおすすめしていたり、商品を買った翌日にその商品のクーポンが配信されたり……僕も何度も悔しい思いをしました(苦笑)。

こうしたタイミングも、購買データを活用すればコントロールが可能になる。そう考えると、広告主・消費者双方にとってのブレイクスルーですよね。

中元 アートとサイエンス、とても面白い比喩ですね。須藤さんの表現を借りれば、私たちは特にアートの追求を念頭に置いています。

今後も最適化の技術自体は高度化していくと思いますが、だからこそ露出する広告にはヒューマニティ、つまり人間の感情への配慮が不可欠です。

データで分かることが増えていくので、次はそれらをもとに「どんなタイミングで広告やクーポンが届いたらユーザーは嬉しいかな」と、クリエイティブに考える。

これが、次世代のマーケティングに求められる仕事だと思います。

デジタル時代の「三方よし」とは

須藤 とはいえ、購買データで行動を予測されることに対して、「なんとなく気持ち悪い」と感じる人もいるかもしれません。

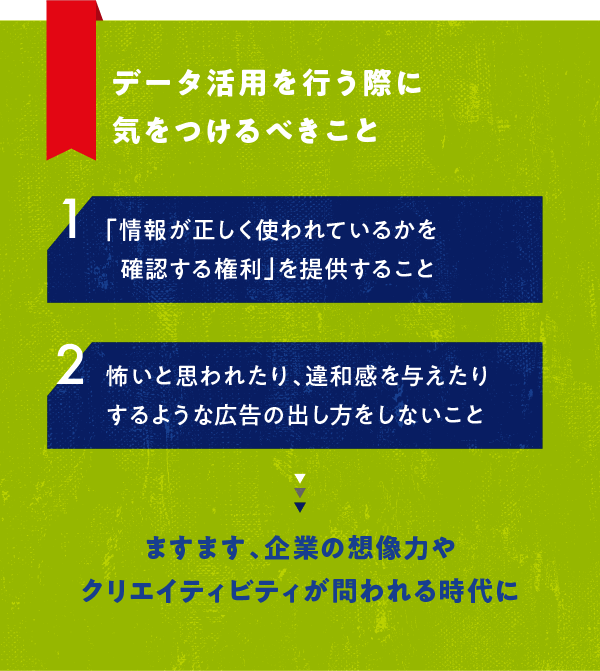

そこで、企業としてすべきことは2つ。1つは、自分の情報を正しく使われているかを確認する権利を、ユーザーに提供すること。

もう1つはシンプルで、「気持ち悪い」と思われるような広告の出し方は避けること。「こんなレコメンドが、あの行動(検索や買い物)から予測されてしまうのか」といった「予測されすぎて怖い」感覚ですね。

これは、中元さんがおっしゃるとおり、サービス提供側の想像力やクリエイティビティにかかっています。言い方を変えれば、いかに「顧客体験の改善」に向き合い続けるか。その姿勢が、問われてくるのだと思います。

いくら企業側の論理でDXが進んでも、それが顧客体験のDXにつながっていなければ、お客様はついてきません。

太田 私たちも、まずは消費者のことを考え抜く姿勢が重要だと思っています。Amazonでの商品レコメンドが定着しつつあるのは、それがユーザーに「気持ち悪い」と思われるのではなく、「便利だ」と感じられているから。

同様に、リアルの購買でも広告や販促が消費者に心地よいと思ってもらえるよう、寄り添ったプロモーションを実現したい。それが、結果的には広告主にとっての利益にも繋がっていきますから。

デジタル時代においても、伊藤忠商事が創業時から大切にしている「三方よし」を実現していきたいですね。

須藤 僕は、「長く続いているビジネスは必ず『三方よし』だ」という持論を持っています。

短期的に上手くいくビジネスはたくさんありますが、やはり長くは続かない。ビジネスの形態が変わろうと、テクノロジーが発展しようと、その本質は変わらないはずです。

今回のプラットフォームも、そうした「三方よし」のビジネスに寄与する可能性を秘めていると思います。

広告の枠を超えて、どんなデータ活用の事例が生まれるのか。DXに携わる身として、非常に楽しみにしています。

構成:高橋智香

編集:大高志帆

写真:小池彩子、森カズシゲ

デザイン:田中貴美恵