【太田直樹✕藤井保文】謎ワード「スマートシティ」をリードするプレイヤーは誰か?

2020/9/10

ローカルxテックで、セクターを越えた事業創造を企画・運営。15年1月から約3年間総務大臣補佐官として、地方創生とテクノロジーの政策立案に関わる。18年2月に起業。19年10月から総務省の政策アドバイザー。ボストンコンサルティングに18年在籍し、テレコム・メディア・テクノロジーのアジア地域のリーダーを務める。

東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 修士課程修了。ビービットのコンサルタントとして、2014年に台北支社、2017年から上海支社に勤務し、UX志向のデジタルトランスフォーメーションを支援する「エクスペリエンス・デザイン・コンサルティング」を行っている。2018年9月からはニューズピックスにおいて、中国ビジネスに関するプロピッカーを務める。2019年3月に『アフターデジタル』を上梓。また、政府の有識者会議参画、FIN/SUM、G1経営者会議などでのアドバイザリや講演活動も多数行っている。

デジタル化に立ち遅れていた日本社会の脆さが、新型コロナ禍によってあぶり出されている。裏を返せば社会のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を押し進める好機となる現状を、日本はどのように立ち回れば良いのだろうか。

そのヒントを探るべく、株式会社New Stories代表・元ボストンコンサルティンググループ・元総務大臣補佐官の太田直樹氏と、株式会社ビービット・東アジア責任者で、『アフターデジタル2』を上梓した藤井保文氏の対談をお届けする。

官民の両サイドでDXの啓蒙を行ってきた二人の視点から、「スマートシティ」というビッグワードの実態と、その鍵となるプレイヤーを探る。

インターネット、スマホ、SNS、Zoom、5G……テクノロジーの進化によって、社会はどんどん繋がっていきます。人と人、人と社会との距離を超えながら、いかによりよい未来を創っていけるのかを探る大型連載「Change Distance.」。

コミュニケーションの変革をリードするNTTコミュニケーションズの提供でお届けします。

なぜ日本はDXが進まないのか

太田 藤井さんは、2017年頃から中国でお仕事されてるんですよね。

藤井 はい。2014年に台北、2017年から上海を拠点に仕事をしています。

太田 私はボストン・コンサルティング時代に、2013年からアジアのテクノロジーグループを統括していまして。中国はもちろん、オーストラリアからインドまで、多い時で年に44回、飛行機に乗っていました。

藤井 むちゃくちゃ乗ってますね(笑)。

太田 そのせいで腰がもう……(笑)。それで、その時の僕の同僚が「中国がヤバい」と話していたのが、ちょうど2017年夏のダボス会議の時だったんです。

当時、特にアメリカでは、中国に対して「シリコンバレーの真似だろう」くらいに思っていた人も多かったんだけど、実際に行った人は結構圧倒されていて。「これから凄いことになる」と。

藤井 まさに2015年から2017年頃にかけて中国は激変していましたね。

(しばし雑談)

藤井 改めて、太田さんはグローバルビジネスの大先輩だということがよくわかりました。

太田 いえいえ(笑)。

──グローバルビジネスのトレンドを踏まえて、現在の新型コロナ禍以降の日本の変化については、どう思われていますか。

太田 そうですね。2点あります。

1つは国家目線。僕は2015年から国の仕事もやっているのですが、特に携わっていたのが、行政、教育、医療です。

結果から言えば、今回の新型コロナウィルスのパンデミックの中で世界と日本が比較されて、日本の脆さが全部出たなと思っています。いわば、15年ほど宿題を溜め込んだ状態だったのが、コロナがきて突然夏休みが終わった状態みたいな。

行政は、定額給付金や持続化給付金の手続きで、IT化の遅れにより現場が混乱してしまった。教育についても、休校やキャンパスの閉鎖に伴うオンライン授業への移行がスムーズにはできませんでした。また、遠隔医療やIT化の普及の遅れが、医療体制逼迫の一因にもなりました。

逆に言えば、後れを取った15年ほどの行政・教育・医療のDXを一気に進める好機が訪れていると言えるかなと。

──なるほど。

太田 もう1つは企業目線です。昨年「デジタル」や「Society5.0」※ をテーマに話をしてほしいと、いくつかの経済団体から依頼されていました。

※Society5.0:内閣府が定義するオンラインとオフラインが融合した新たな社会像

大企業から中小企業まで、計2000人くらいの経営者に講演を行いましたが、講演の後の交流会で、関心を持って質問をいただいたり、突っ込んだ議論をした経営者は両手で数えるほどしかいなかったんです。

──それは少ないですね。

太田 2011年に投資家のマーク・アンドリーセンが、ウォール・ストリート・ジャーナルに「ソフトウェアが世界を飲み込む理由(Why Software Is Eating The World)」という手記を寄稿しました。

「いろいろな業界やサービスは、ソフトウェアによって大きく変わっていく」という話をしてみても、残念ながら、あまり響かなかったですね……。

以前、小林喜光さん(=三菱ケミカルホールディングス会長・元経済同友会代表幹事)が、日本企業のデジタル化の課題を「経営者の心の岩盤」とおっしゃったことがあって、それを思い出しました。

その頃に比べると、今はより多くの経営者がデジタルに関心を持つようになっただろうと期待していて、実際、それで講演の依頼もいただいたわけですが、岩盤は残されたままでしたね。

──藤井さんはいかがですか? 『アフターデジタル』刊行以降、日本をいかにDXするかについて話す機会が多いと思いますが。

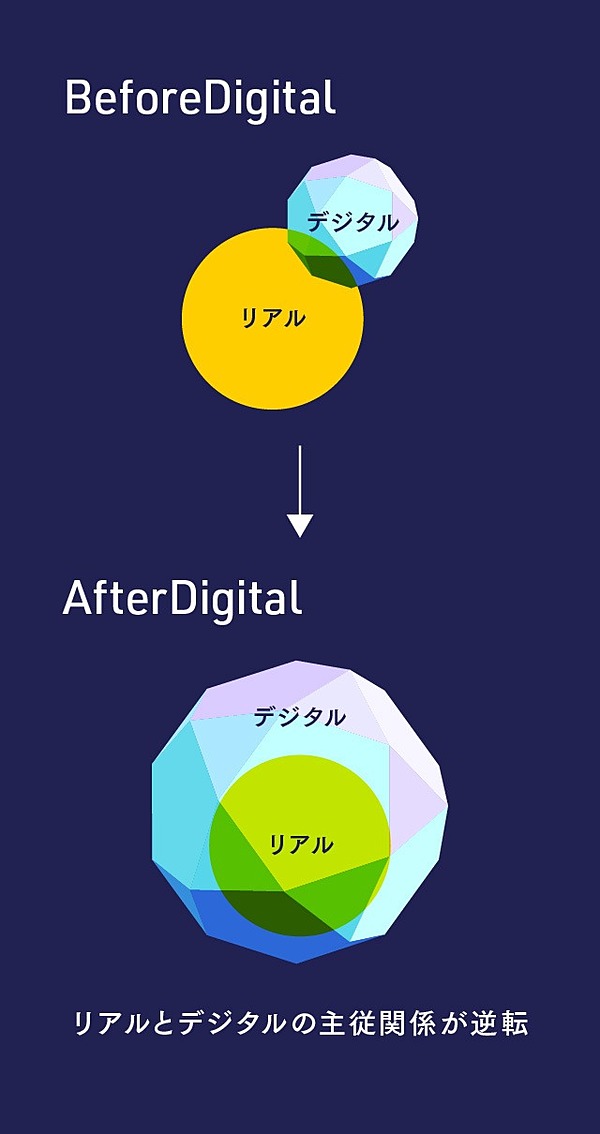

藤井 そうですね。みなさんには、リアルがデジタルに置き換えられていくのではなく、デジタルがリアルを飲み込んだ状態であるというアフターデジタルの説明を、中国の具体例を出しながらしています。

最近は、「DXの目的は新しいUX(ユーザーエクスペリエンス)の提供だ」と言い切っています。

私の言葉では「すべてがオンライン化して行動データが膨大に出てくる時代においては、製品販売型から体験提供型に、ビジネスの競争優位性が移っていく」というふうにビジネス環境の変化を語ることが多い。

それを踏まえると、さきほどの「すべてがソフトウェア化していく」というお話はやはり本質で、その結果現実のサービスや事業が再定義されていく。それにはまず、サービスと顧客との関係の変化から始めないといけない。

簡単な社内制度だけ先にデジタル化するのではなく、顧客との関係性が変わって、ビジネスモデルが変わって、業務プロセスが変わって、その先に社内制度も変わっていくという順番が大事なんだと。コロナ禍を通じて、この話が簡単に通じるようになった印象は強く持っています。

DX時代の都市設計思想とは

──社会課題のDXで言えば、スマートシティについてはいかがでしょうか。

太田 そうですね。「スマートシティ」って、DXと並んで“謎ワード”だと思うんですよ。その言葉を使っておけば、重要な仕事をしている気分になるけど、実はみんな考えていることが違うという(笑)。

僕の解釈としては、DXもスマートシティも、今チャンスが顕在化しているのは「資源の最適化」にあると考えています。

──「資源の最適化」ですか。

太田 新興国なんかがわかりやすいのですが、人口がどんどん増加しますよね。でも医療、インフラといった資源は限られている。放置していると、しょっちゅう停電したり、医療サービスが劣悪で健康リスクが高まったり、治安が悪化したりと、目に見える問題が噴出してくる。

だから資源の利用をデータを通じて可視化して、効率的に配分するためにデジタルが用いられていく。それができれば、国や土地の魅力度が高まる。その意味で、海外ではスマートシティやDXの目的がはっきりしています。

藤井 わかります。中国なんかはまさにそうです。

交通、医療、行政といった公共資源に人が殺到してしまうので、車の渋滞も酷いし、医療の整理券を取ったら診療は3日後ということが普通にありました。

そういった深刻な社会課題を、DXによる大胆な「資源の最適化」で乗り越えようとしている。つまり、ある種の危機感が、社会のDXを推進する原動力になっているように思います。

一方、日本でスマートシティと言えば、都市エネルギーの「省エネ」といった効率化レベルの話に矮小化されてしまう。

太田 日本の場合は、既存のアナログサービスが“そこそこ良い”ということが、DX推進の上で難しいんですよね。

藤井 「資源の最適化」という文脈で言えば、ある程度、資源が分配されて、社会インフラ上大きな課題がない状態に収まっている。

太田 そういうことです。既存のオフラインのサービスがそれなりに充実していて、実際には、その裏に非効率な構造があるけれども、経営者をはじめとして、多くの人が現状に不満がない。

結果として、雇用の維持になっていて、それでいいという社会的コンセンサスがあるように思います。だから、DXやスマートシティの必要性を、自分事として感じにくいのかもしれません。

藤井 スマートシティについて太田さんに伺ってみたいのが、これからの都市の構造変化です。

従来の都市構造は、まず電気・ガス・水道・交通網といったインフラがあって、その上に経済活動が成立しているものと理解しています。それが、デジタル化で逆転する現象が起こるんじゃないかと思っていて。

つまり、現在の経済活動に基づいたデータを基盤に都市が作られていく。そうしてできる街は、可変性が高いものになっていくのかなと。

──具体的にはどういうことでしょうか?

藤井 例えば、アリババが展開している「フーマー」というスーパーマーケットがあります。あれは、アリババが保有するEコマースのデータと、Alipayの電子決済データを基に、見込み顧客が集まっているエリアにピンポイントで出店しています。

中国の北京の南部に「雄安新区」という政府直轄のスマートシティ区画ができているのですが、ここはフーマーみたいな発想で街全体を作ろうとしているように見えます。それでいて建物にエアコンを入れないとか、軽く作っているんです。

極端な話、ユーザーの行動に最適化された街は、家から徒歩5分以内に自分の好きなものが全部ある。ユーザーの行動データに基づいて、容易に街を作り変えることができる。そんな「スマートシティ」のあり方が、これからひとつの基本思想になるのでは、と考えているのですが、どう思われますか。

太田 そうですね。大きな流れでいうと、トップダウンとボトムアップ、つまり「国家主導」と「民間主導/市民参加型」で分かれていくんじゃないでしょうか。まず、雄安新区のような都市計画は、何もなかったところに、国家主導のトップダウンで街を作っていますよね。

藤井 そうですね。

太田 今、タイで進んでいる「Eastern Economic Corridor」(東部経済回廊)というスマートシティ構想にも、アリババが参入してるんです。なぜかというと、そういう大規模なDXをマネジメントできる人材やノウハウがタイの民間企業にないからです。つまり、新興国ではトップダウンの大胆な都市構想が進みやすい。

藤井 なるほど。

太田 対して、僕が今、スマートシティの可能性としておもしろいなと思っているのは、ボトムアップの流れです。

ボトムアップ、中でも市民参加型のスマートシティでは、ヨーロッパが進んでいて、最近、都市工学、都市計画の領域で、市民参加型の街づくりの文脈で、デジタルを重視する建築家が出てきているんです。

例えば、デンマークの設計事務所「ゲール・アーキテクツ(Gehl Architects)」が「ソフトシティ(Soft City)」という概念を提唱しています。ソフトシティは3つの原則を提案しています。

まず、建物の間の空間をデザインして、人と会う、パブリックな活動をする、プライベートなことをするなどの選択を生み出すこと。次に、歩くという行為を中心に、都市や建物をデザインして、楽しさや喜びを生み出すこと。最後に、建物の内と外の境界線を曖昧にして、自然と人間との関係を変えること。

今年、ゲール・アーキテクツは、『Public Space & Public Life during COVID-19』という調査レポートを公表しています。これはソフトシティと関連するものですが、興味深いのは、レポートの冒頭で語られている目的です。

GoogleやAppleなどの巨大IT企業のビッグデータが見過ごすような、人間の営みの変化を知るためのデータを提供したいとあります。

スマートシティについては、ディストピアの未来がよく語られますが、人間の行動に合わせた街づくりの流れがきていることは確かです。

藤井 とても興味深いですね。中国や新興国で、既存の経済構造を180度転換するようなダイナミックな都市計画が進む一方で、北欧ではソフトを基軸にした市民参加型の街づくりが提唱されている。同じスマートシティにしても、このパラレルな世界観は非常におもしろいですね。

太田 ただやはり、デンマークのようにコンパクトで、ある程度成熟した社会でないと、ソフトシティのような、市民参加型でなおかつテクノロジーを活用した街づくりは絵に描いた餅になってしまいます。

重要度を増すデータ・ポリシー

──今年5月、Alphabet(Google親会社)傘下のSidewalkが、カナダのトロントで進めていたスマートシティ計画から撤退しました。

データプライバシーに関する地元住民との交渉決裂が理由とされています。データ活用のポリシーは重要な観点だと思いますが、その点はいかがですか。

藤井 例えば中国のデータ活用を見ていて、特徴的だなと思う点は、官民でデータの統合範囲をはっきりと棲み分けているところです。

例えば、宿泊や交通機関の利用といった移動のデータは、すべて当局に把握されています。

一方で、購買や娯楽などのデータまで、国が一元管理しているかというとそうでもない。そういった消費行動のデータは、アリババとかテンセントのような企業が自由にコントロールしているんです。なぜかといえば、そのほうがデータ活用のPDCAを早く回せて、イノベーションが生まれやすいからです。

中国政府が、有事に民間企業のデータを使用することができるとしても、実際にすべてのデータを管理しているわけではなさそうです。経済発展の観点で、市場の発展を抑制しないように、官民でデータ活用のバランスを上手にとっている点は、学ぶべきところかなと思います。

太田 私は「データは個人のもの」という考えに基づいて、経済的な付加価値を持たせる企業が出てきたらおもしろいと思っています。いわゆる「データ・ポータビリティ」を実践する会社ですね。

──「データ・ポータビリティ」とはどのようなものでしょうか。

太田 何らかのサービスを利用した時の個人データを、自身で管理して、別のサービスを使う時にも再利用できるようにするというものです。

例えば日本だと、小中高と12年間教育を受けても、生徒自身が学校からもらうデータって、基本的に成績表くらい。病院に行けば、過去の病歴とか服薬歴を患者が聞かれたりする。そんなのは細かく覚えていない人も多いわけです。

そういうデータは今の時代、学校や病院にはデジタルで残っているのに、ユーザーに還元しようとしない。それを開放するのがデータ・ポータビリティです。

一例として、EUでは、2018年に「一般データ保護規則」(GDPR)が施行されました。企業が個人データのポリシーを遵守しないと罰せられるというものです。

その中の「データ・ポータビリティ権」に基づいて、EUの一部では「DECODE」というプロジェクトが進行中です。ひとことで言えば、GAFAなどが保有するデータを個人に取り戻すために、インターネット環境を再構築する取り組みです。

データ・ポータビリティが実現すれば、データの流動性が高まるので、より活用できるようになっていく。そこにチャレンジする企業が現れたらいいな、と。

政府・企業・市民キープレイヤーは誰か?

──DXの対象規模が大きくなるにつれて、民間企業の主導も難しく、国家主導型のトップダウンを期待してしまいますが、実際には思うように進まない現実がある。ではこれから、誰がキープレイヤーになっていくと思いますか。

太田 そうですね。停滞したDXの穴を埋めるようなスタートアップが台頭すると良いと思っています。

日本に関して言えば、行政のデジタル化の遅れで、少なく見積もっても5兆円の機会損失があると言われています。逆に言えば、損失が大きい分だけ、大きなマーケットチャンスがあるという見方もできるわけです。

例えば「グラファー」※ とか「xID」※みたいな、「GovTech」(ガブテック/行政×テクノロジー)領域のスタートアップが、もっと伸びていくといい。

※グラファー:行政手続き効率化のサービスを提供するスタートアップ

※xID:エストニア発のデジタル身分証サービス

教育に関しても、日本の行政と家計を合わせた規模はGDPに対して3パーセントくらいしかなくて、先進国の中で最低レベルなんです。

今年に入って「コードタクト」※ がNTTコミュニケーションズのグループ企業になって、次のステージを狙ってますけれど、「EdTech」領域にもああいった新しいチャレンジャーがどんどん出てきてほしいですね。

※コードタクト:教育機関向けのオンライン授業支援システム「スクールタクト(schoolTakt)」の開発を行う

スタートアップって、以前まではIPO(株式公開)ばかり志向していたのが、最近では大企業と良い距離感で連携する企業が出てきて、良い流れだと思っています。

藤井 各プレイヤーの得意分野を共有していくということですね。

スタートアップは発想力と機動力があっても、なかなか人海戦術ができない。そこで大企業のマンパワーや資金力が必要になってくる。大企業とスタートアップが相互に補完しあうようなイメージですよね。

太田 そうです。その点で、都市計画から行政・教育・医療などの領域に、ベンチャー、大企業ともに大きなチャンスがあると思っています。

これまで公共機関が溜め込んできた宿題を、スタートアップと大企業がうまく協働して処理していくという流れができていくといいですよね。「代わりに宿題やったんで、ノート見せてあげるよ」みたいな(笑)。

シビックテックに見る「トライセクター」の可能性

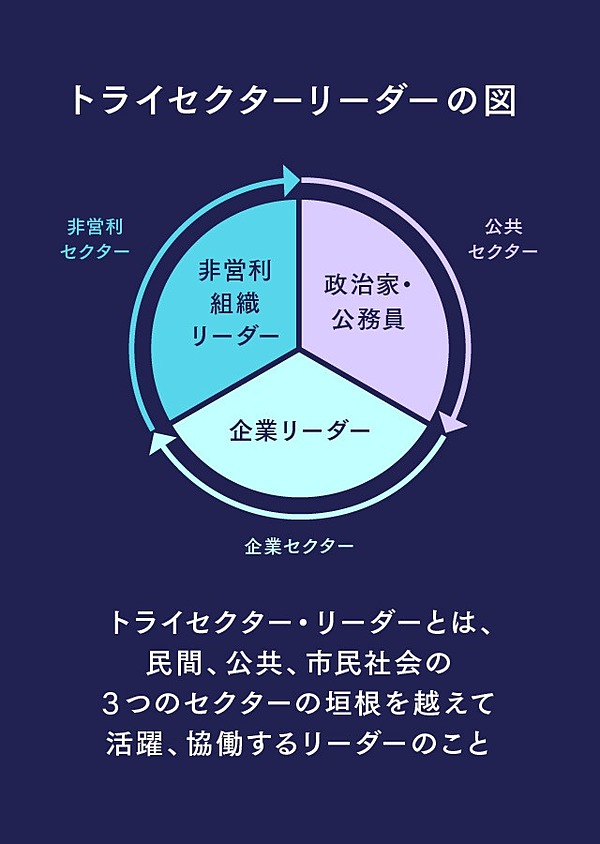

──太田さんは以前ブログで、パブリックセクターとプライベートセクターを越境する「トライセクター・リーダー」の重要性を訴えていました。その考えにも通じる話でしょうか。

太田 そうですね。例えば僕が理事をしている「Code for Japan」がわかりやすいと思います。

この団体は、ITスキルを活用して社会課題の解決に取り組む市民参加型のプロジェクトや、民間企業に所属するIT人材の公共機関へのマッチングなどを展開しています。

いわゆる「シビックテック」と呼ばれる領域のプレイヤーで、最近だと東京都の「新型コロナウイルス感染症対策サイト」をオープンソースで開発しました。

──開発から公開まで2日というスピードや、台湾のデジタル担当大臣、オードリー・タン(唐鳳)さんがサイト改善に加わったことでも話題になりましたね。

藤井 僕も「Code for Japan」のファンです。テクノロジーで社会をよくしたいという意思と能力を持った人たちが集まっていて、とても可能性を感じます。

太田 その取り組みが評価されて、コミュニティ人口や案件がかなり増えてきました。IT人材がパブリックとプライベートを行き来して公共の課題を解決する形が、コロナ禍で日本でも注目されたのは良いことだと思います。

DXの基盤は「ソーシャルグッド」

──最後に、少し視座を未来に移して、これから5年から10年先、社会変革を進めていくにあたり、何が大事になってくると思われますか。

藤井 いかに、ソーシャルグッドに資するかが大切ではないでしょうか。

ビジネスである以上は企業としての持続可能性も大事ですが、あまり商業側に寄り過ぎると、個人データや公共資源を扱う上でリスクになることもあります。

中国国家による統治について、様々な意見はあると思いますし、否定するつもりはないのですが、一方で中国の起業家たちを見ていると、自国の制度に制限をを感じながらも、どうすれば国民がより良く暮らせるかという社会貢献の観点でコミットしている人が多いんです。

その姿勢が、デジタルの世界であれだけのダイナミズムを生み出しているのではないかと感じています。

太田 同感です。もう少し具体的にいうと、デジタル資源を、国家や一部のITジャイアントだけが占有するんじゃなくて、もう少し市民やスタートアップに開いて、共同で管理する。いわゆる「デジタルコモンズ」が拡大していくと良いなと思っています。

オープンデータ、オープンソースを基底にして、「都市✕地域」とか「官✕民」で協働していく可能性をもっと模索していきたいと思っています。

「Code for Japan」による東京都のコロナ対策サイトも、コードを書ける人だけで作ったわけではありません。テクノロジーを共通項に、いろいろな人々が力を結集して作ったものです。

その流れの中で、Code for JapanではDIY型スマートシティのプロジェクトがおもしろくなってきています。国家や巨大IT企業が主導するスマートシティへの代替案になる可能性があって、多様なプレイヤーが参加できるデジタルコモンズになることを期待しています。

藤井 公共性の高いインフラ系の大企業やスタートアップ、あるいは先ほどのCode for Japanのようなシビックセクターが、リードしていけると理想ですよね。

太田 奇しくも、朝から晩までオフィスにいなくてもいい時代になってきています。だからこそ、そういった世界観は絵空事ではなく、現実的になりつつあるのではないでしょうか。

(編集:中島洋一 構成:吉田直人 撮影:吉田和生 デザイン:岩城ユリエ)