2020/9/18

【1000人調査】アフターコロナで「顧客理解」の競争がはじまる

アドビ株式会社 | NewsPicks Brand Design

1000人調査でわかったwithコロナのリアル

──アドビではコロナ禍において、消費行動にどのような変化が起きているかを調査されましたよね。そこからどのような結果が明らかになったのでしょうか。

安西 アフターコロナのニューノーマルを考えるためには、新型コロナウイルスの流行によって一体どんな変化が起きているのかを知る必要があります。

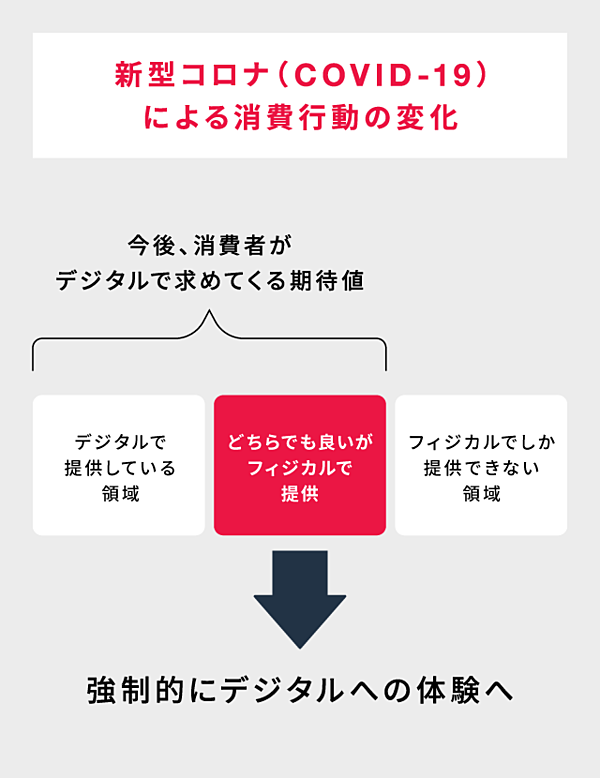

全体的な変化として、企業が提供するサービスを「デジタルで提供している領域」「フィジカルでしか提供できない領域」「どちらでもいいがフィジカルで提供していた領域」の3つに分けたとき、外出自粛の影響などを受けて、「フィジカルでしか提供できない領域」を除いて、強制的にデジタルの体験に移行せざるを得なくなりました。

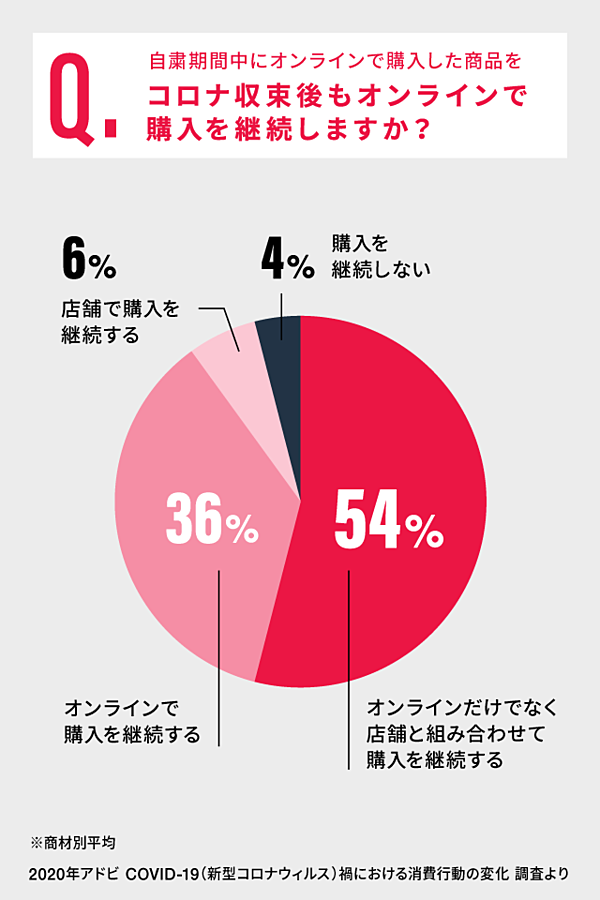

今回の調査結果から明らかになったのは、多くの人がオンラインを体験したことで今後は「オンラインとオフラインの併用が加速する」ということです。

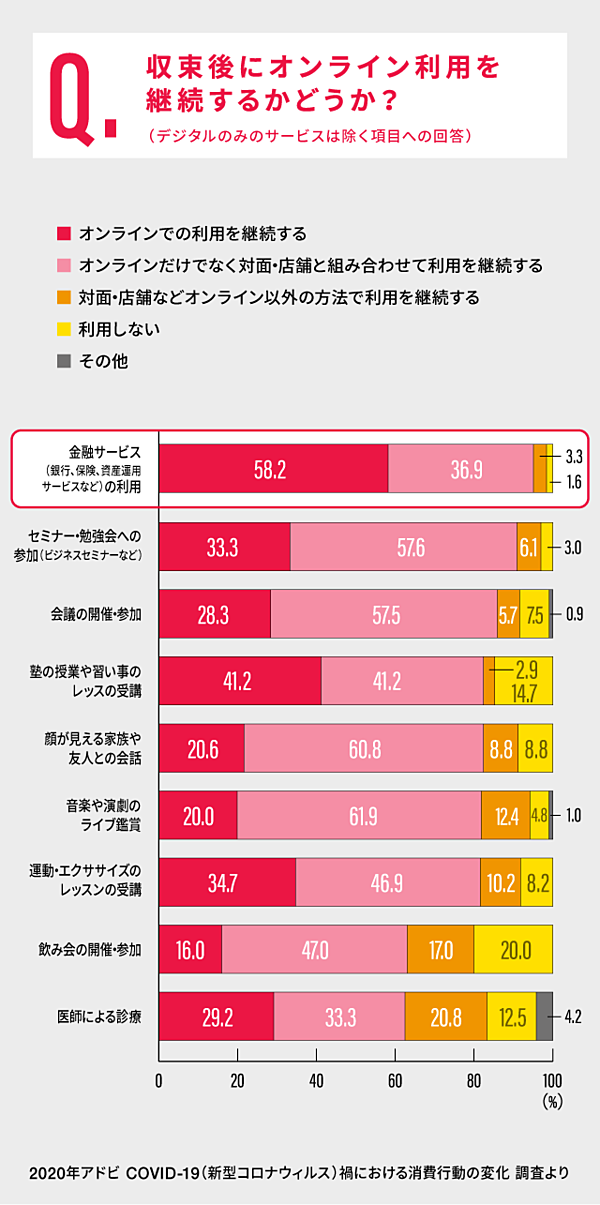

「収束後にオンライン利用を継続するか?」という質問では、「オンラインと店舗を併用する」という回答を含めると、なんらかの形でオンライン購入を継続する人が9割に達しました。

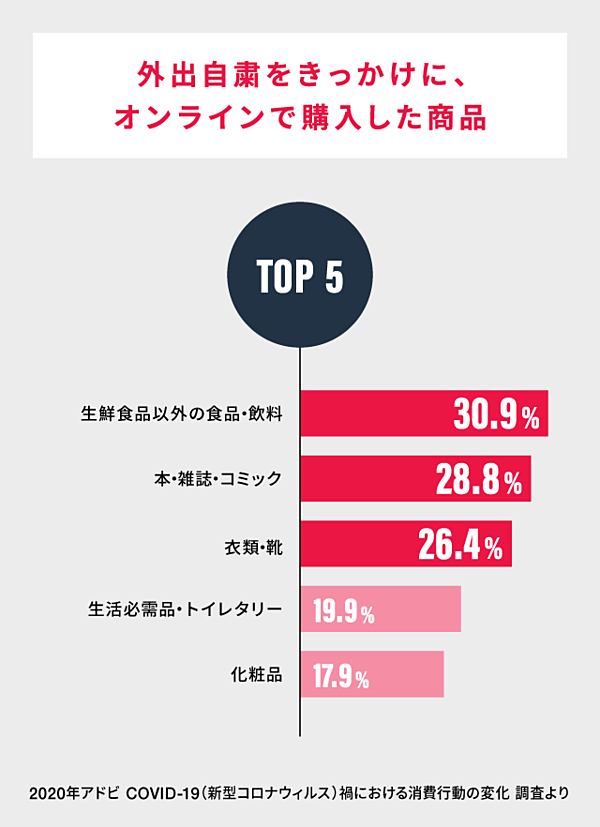

また、外出自粛をきっかけにオンライン購入にシフトした商品で多かったのは、「生鮮食品以外の食品・飲料」「本・雑誌・コミック」「衣類・靴」でした。つまり、どこで購入しても品質が変わらないものは、オンライン購入の比率が高くなっているわけです。

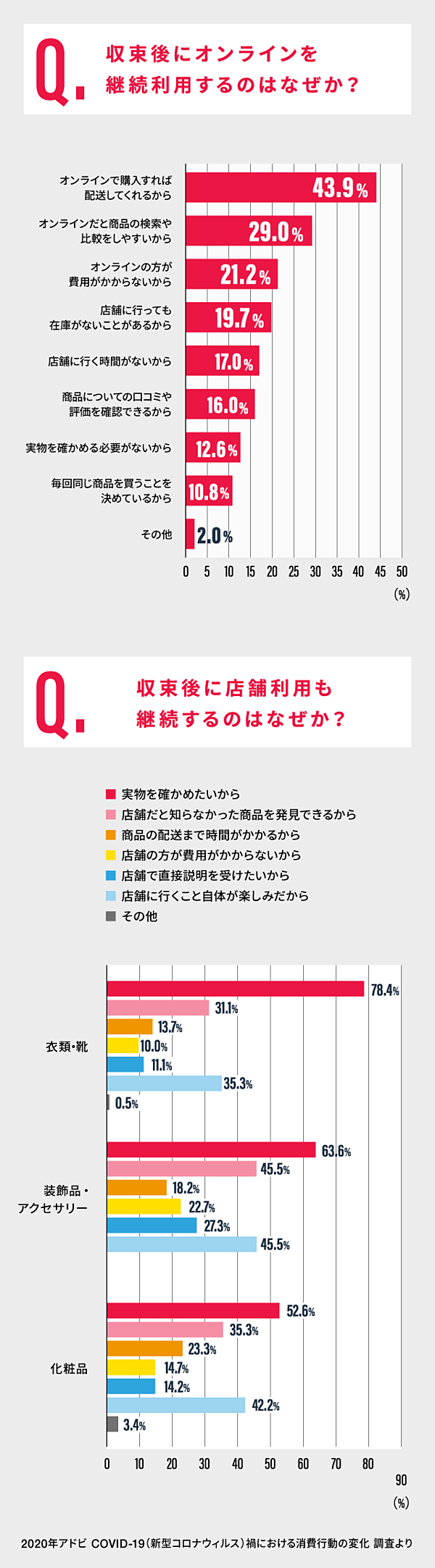

オンラインを利用する理由としては、「配送してくれる」「商品の検索や比較をしやすい」といった利便性が求められ、店舗を利用する理由としては、「実物を確認できる」「店舗に行くこと自体が楽しいから」といったフィジカルならではの体験を求める声が挙がっています。カテゴリー別では衣類、化粧品、アクセサリーは店舗へ行くこと自体の楽しみが高い傾向が明らかになりました。

また、もう1つ、オンライン利用への移行が今後進むと見られるのが金融サービスです。金融カテゴリーでは、これまでオンラインを利用していなかった50代以上の世代でもオンラインを利用しはじめる人が増加し、今後も併用を希望する人が高い傾向がありました。

「オンラインで満足できるサービスを受けられることがわかった」「店舗や開催場所に行く時間がないから」というのが主な理由として挙がっています。

このようにコロナ収束後も、一度オンラインを体験した層が再びフィジカルへ戻るという可能性は低く、生活者の消費行動は大きく変化しているといえます。

こうした中で、企業は各チャネルを統合するとともに、「オンラインで何が求められているか」「店舗で何が求められているか」という役割を明確にする必要があるでしょう。

「混乱期」から「状況適応期」へ。生活者の意識はどう変わるのか

──アドビの調査結果を踏まえ、IBMではコロナ禍の生活者ニーズの変化をどのように捉えていますか?

髙荷 緊急事態宣言が出された4月ころというのは、まさに「混乱期」。生活者は、強制的に生活スタイルを変えざるを得なかった。その後第2波が来て、今は少しずつ状況に適応しながら新たな行動パターンを模索している「状況適応期」にいます。これを乗り越えた先にあるのがニューノーマルです。

「混乱期」から「状況適応期」へと移り変わる中で生活者の意識がどのように変わってきたのか。今回、アドビさんとの調査・分析によって確認できたのは、「ネットとリアルを融合したサービスへの期待が一層高まっている」ということでした。

今は生活への不安がまだ先行している状況ですが、アフターコロナの新しい生活に、生活者が何を求めるかという予兆のようなものはすでに生まれています。

1つ目は、「最後は自分頼み」という感覚が今後どんどん強くなっていくということ。例えば、政府による特別定額給付金の支給が発表されても、実際に手元に届くまでは時間がかかりました。また、コロナの影響での企業倒産などもあり、今後は自ら備えておかなければならないという感覚を持つ人が増えるでしょう。

2つ目は、デジタルサービスが生活を守るうえでの必須インフラになるということ。これまではデジタルは苦手、使えないという人もいましたが、今後は水道や電気のように「使いこなせなければ困るもの」になっていくと思われます。

そして3つ目。新たな工夫の尊重と不自由の許容が広がっていくということ。店舗などで急ごしらえの感染対策などを見ることが増えましたよね。完璧なサービスを提供するのが従来の日本カルチャーでしたが、生活者の中にもアジャイル的な感覚が広まっていくことで、まずは工夫を優先するという風土が定着するのではと見ています。

消費についても、今は「経済」と「感染対策」を両方掲げ、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態ですので、生活者のサービス選択の意識が変わると考えています。

生活防衛意識が高まり、感染対策にも取り組む中で、生活者が安心してお金を使える環境を作り出すためにはリターンの提示が必要です。

例えば、自己投資的な消費や社会支援につながる消費、あるいは未来の不安を解消する消費だと直感できないと、財布の紐は緩まないでしょう。

──生活者の意識が変わり、防衛的生活が顕在化する中、アフターコロナではどのような市場が伸びるとお考えですか?

髙荷 コロナ禍で外出を控える動きが広まったことで、学校や職場のような行かなければならない場所=セカンドプレイス市場や、家と職場の中間にある立ち寄りたくなる場所=サードプレイス市場は利用者の減少が続いています。

こうした中で今後成長が見込まれるのは、ファーストプレイスとしての自宅を核とする身近な生活域での消費です。自宅の周りでできることを充実させ、いかに快適にしていくかが重要になると思います。

自宅を含むファーストプレイス市場の充実に欠かせないのが、オフラインとオンラインの融合です。自宅にいながらさまざまなサービスを受けるためには、デジタルによるリアルの拡張が必要になってきます。

このように時代が変わって生活者の新しいニーズが生まれている中で、事業成功の鍵も変化しています。変化する生活者のニーズを捉えた体験をどのようにデザインし、どのように加速させていくかが、今後の事業戦略の焦点になるはずです。

また、生活者ニーズというのは今後変わっていく可能性もあるため、継続性を考えると、顧客体験を細部まで作り込む発想ではなく、アジャイル的に時代の変化に合わせる対応が必要になると考えています。

スマホを入り口とした「仮想商圏」が広がっていく

──オンラインとオフラインを融合したサービスが広がることで、どんな未来が実現されるのでしょうか?

髙荷 今まではリアルの生活を支えている物理商圏があって、毎日通る行動動線上で人々は買い物をしていました。コンビニは動線商圏で伸びてきた産業といえるでしょう。

それに対して今後活性するのは、「スマホを入り口とした仮想商圏」です。生活者は物理商圏と仮想商圏のバランスを模索しながら、自分たちにとってのベネフィットを求めていく未来が訪れるのかなと。

オフラインとオンラインのどちらを選ぶかという話ではありません。企業に求められているのは、「物理商圏と仮想商圏を融合させて、どういうハピネスを提供するか」です。

アメリカのD2Cを代表するアイウェアブランド「Warby Parker」のように、すでにオン・オフ統合での価値創造の競争はスタートしていましたが、コロナ禍によって今までの想定よりも早く、この競争が本格化するだろうと思います。

若松 ECが当たり前になり、オンラインでサービスを提供することはすでにコモディティ化していますよね。そうなると、次は何の競争になるか。やっぱり顧客体験なんです。

その時だけの瞬間的な体験ではなくて、重要なのはどうやってエンゲージメントを深めるか。新規顧客の獲得ももちろん大事ですが、いかに顧客とのコミュニケーションを継続していくかを、企業は今まで以上に考えていかないといけないと思います。

実際D2Cのように、ブランド自らが利用者の手に届くところまでをデザインしていく動きが増えています。早くからデジタルを活用した顧客とのコミュニケーションを展開してきた企業というのはコロナ禍の影響も少なく、そうではない企業との明暗が大きく分かれていますね。

安西 スマホが最初の入り口になり、顧客とのコミュニケーションを深めている成功例はすでにあります。

例えば、北米第2位のスーパーマーケットチェーン「Albertsons」。アプリでクーポンを配布しており、多くのユーザーが事前にアプリを通してクーポンを受け取ってから来店しています。

アプリでは利用者の買い物習慣を分析し、利用者ごとに最適化されたプロモーション情報を配信。これによってどの施策が効率的かを計測することができ、店舗側は売り上げの予測を立てることができます。

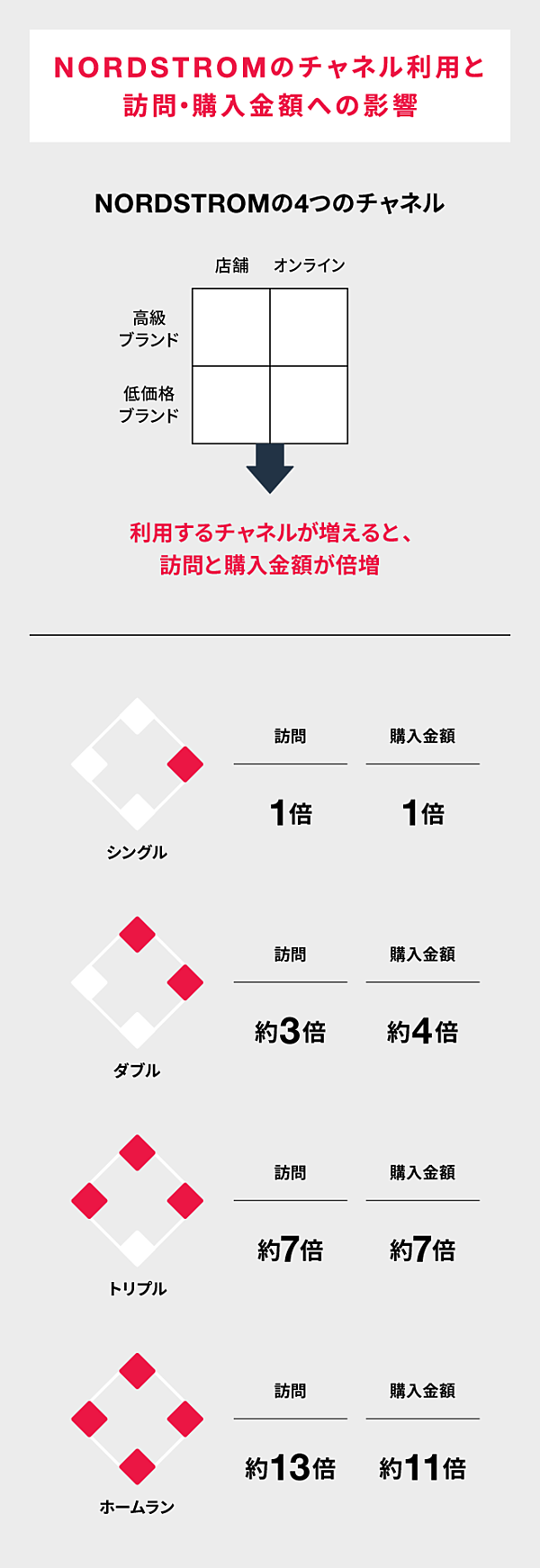

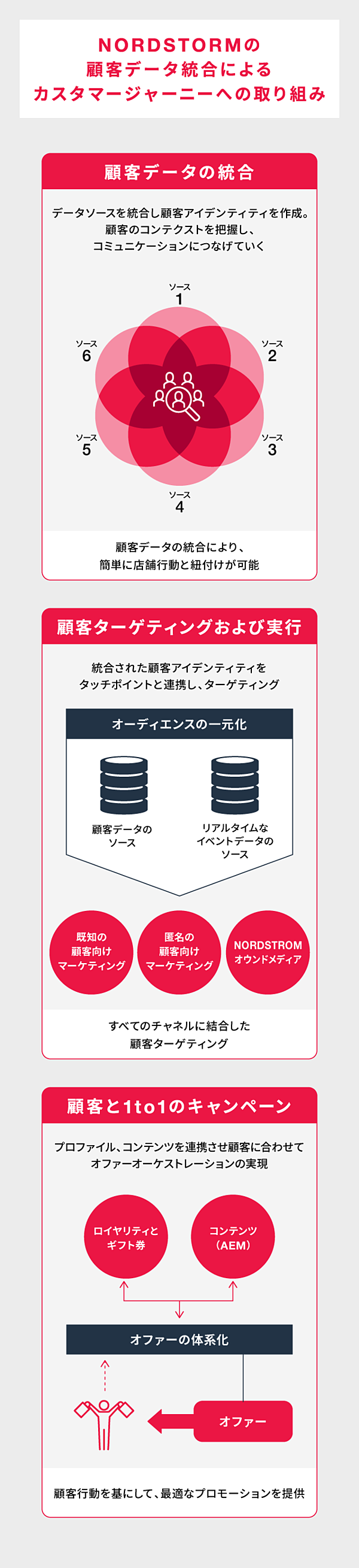

もう1つ、仮想商圏の成功例として挙げられるのがアメリカの百貨店チェーン「NORDSTROM」です。高級ブランドと低価格ブランド、そしてそれぞれの店舗とオンラインの4つのチャネルを連携し、あらゆる顧客データを統合して顧客アイデンティティを作成しています。

店舗行動、オンライン行動を紐付けて顧客のコンテクストを詳細に把握。顧客ごとに最適なコンテンツを組み合わせてコミュニケーションを行うことで、1回よりも2回、3回と各チャネルへの利用回数が多くなるにつれて購入金額が高くなるという結果が出ています。

データから、いかに「顧客理解」をするか

──「NORDSTROM」のように顧客データを活用してLTVを高めるためには、何が必要なのでしょうか?

若松 これからの時代は「顧客理解」の競争になっていくと思います。物理商圏では最終的なコンバージョンのデータは流通が持っていて、メーカーには渡してもらえなかった。しかし、物理商圏と仮想商圏が融合すれば、さまざまなプロセスのデータを連結させて、「顧客理解」を深めようという動きが出てきます。

今って、店舗を訪れたデータと、ECサイトのデータ、リアルで接客した人が持つ感覚的な情報などがバラバラになっているケースがまだ多いと思います。部署ごとで別々のデータを集めていることもありますよね。

まずはこうしたデータをいかに統合するかが課題となります。「このデータを何のために集めるのか」「計測することで今後何に利用できるか」を明確にして、データベースを設計することが必要だと思います。

また、デジタルデータは集めやすい一方で、しっかりと設計しないと、ただコストをかけて使われないデータを集めただけになってしまうことがあります。

やみくもにデータを集めた結果、データ量が膨大になりすぎたり、使えないゴミが出てきたり、あるいは「このデータは販売店のもの? メーカーのもの? 顧客のもの?」といった議論も当然出てきます。

これらを整理していくことが、顧客体験を高めるためのデータ活用につなげる大前提だと思いますね。

安西 データ利用を考えたとき、たぶんミラーワールドみたいに、デジタルデータとリアルデータを結合させてバーチャルの中に僕の分身がいる、というような世界はまだ先の話になるでしょう。

「NORDSTROM」では「Adobe Experience Cloud」を活用し、「いつ店舗に来店したか」「何を購入したか」「サイトで何を閲覧したか」「足のサイズ」など顧客体験に関わるデータを一元管理し、コンテンツ管理システムとも連携させたうえで、「その人に今どんなオファーを出せばいいか」をコントロールしています。

このようにお預かりしている顧客データを目的に沿って有益に活用する、必要なところで許諾を取りながら最大限プライバシーを尊重しデータガバナンスを効かせながら、企業と消費者の双方にとってメリットのある体験を描く。

それができれば、データ活用に対する消費者からの拒否感は少なくて済むと思います。「こういう体験を提供するから、こういうデータが必要」という規定を作り、消費者に提示するようなイメージです。

ちなみに、顧客体験を作るためには顧客に関わるさまざまなデータがすごく重要ですが、性別や年齢といったデータはパーソナライズ化にはあまり必要ありません。実は、その人が直近で何を買ったかとか好みさえわかればいいんです。

それをリアルタイムに利用できれば最高の顧客体験を醸成できます。Netflixも、属性情報は利用せず「直近で見た作品」など好みを測るデータを元にリコメンドを出しているそうです。

なので、その人の情報を100%集めてパーソナライズしようとするのではなく、自分たちがどんな体験を提供するのか、そのためにどんなデータが必要かを吟味して、コミュニケーションを設計していくことが重要だと思います。

──顧客データ統合の必要が高まる中、一方で、なかなかそこまで踏み込めない企業もあります。背景には何があるんでしょうか?

若松 マーケティング部や宣伝部がキャンペーンごとに集めているデータとは異なり、「NORDSTROM」のような取り組みをするためには経営の根幹に入って、基幹系データと連携させる必要があります。

万が一漏洩したら会社が大損害を被るくらい大切なデータとつなぐため、簡単に扱うことができませんし、基幹系データを管理する部署からも嫌がられることもあるでしょう。

しかし、今後ますますデジタルでのコミュニケーションが中心になっていく中で、データの統合をしていかないと、リアルの店舗で受けていたようなきめ細やかなサービスは実現できません。

例えば、なじみの店のスタッフさんが自分の好みを覚えていてくれていたり、以前何を買ったか知ってくれていたりといった顧客体験が今後デジタルでも普通に求められていきます。

こうした中で、より有意義で柔軟な顧客体験の提供を実現するためには、高度なセキュリティレベルで顧客データをハイブリッド・マルチクラウド環境で一元管理できることが必要になると考えています。

今回、アドビとIBM、Red Hatは戦略的パートナーシップを提携しました。IBMが提供するクラウドは規制の厳しい金融機関に求められるセキュリティレベルも満たしています。

企業向けデジタル顧客体験管理(CXM)アプリケーション「Adobe Experience Manager」を利用する際に、IBMのクラウドを選択できるようになったことで、セキュリティの担保やデータガバナンス、コンテンツの連携などをしっかりと行いながら高度なデジタル顧客体験を提供することが可能になりました。

また、エクスペリエンスデザインを手掛けるIBM iXが、お客さまとのワークショップなどを通じて、顧客体験の設計をお手伝いし、テクノロジーに落とす段階で、アドビの製品を選択する、ということもできるようになりました。

安西 顧客体験を提供するためには、データとコンテンツを連携させていく必要があります。そのためのデータを適切な管理で集めて、つなぎ合わせていくのが「Adobe Experience Cloud」の立ち位置です。

その中でも今回のIBMとのパートナーシップで強化された「Adobe Experience Manager」はヘッドレスに対応したコンテンツ管理、アセット管理はもちろんのこと、デジタルサイネージ管理などにも対応しています。

これらを活用していただくことで今までCXMの強化に取り組めなかった企業の変革をサポートしていけると思います。

リアルのリプレイスではなく、クリエイトする

──顧客体験の変革を進めるうえで、企業に一番大切な視点はなんでしょうか?

髙荷 生活者のニーズが変わっているのに企業がなかなか変われない背景には、「しばらくしたらコロナ前に戻る」との思い込みがあると思うんです。今回、多くの企業が未曽有の危機に瀕していますが、そんな中でも、「今年をしのげば、再び春は来る」という油断がにじみ出ている企業も少なくありません。

そうすると、どうしても「リプレイス発想」にとどまってしまう。今までの活動をオンラインに置き換えるだけではなく、新しい事業環境に適応し、より競争力のある体験を提供するサービスやルールを私たちは生み出す必要があります。つまり、「クリエイト」しなければいけない。変われない企業というのは、リプレイスには至ってもクリエイトする覚悟がまだできていないのです。

そして、最も重要なのは、新しい環境での顧客理解の高度化です。そしてクリエイトする覚悟をもって、お客様の期待をこえる体験をデザインし、果敢に実践していく企業が、ニューノーマルを創っていくと思います。

構成:村上佳代

編集:野垣映二、中島洋一

写真:小池大介

デザイン:月森恭助

編集:野垣映二、中島洋一

写真:小池大介

デザイン:月森恭助

アドビ株式会社 | NewsPicks Brand Design