ウイルス制御研究に花王の資産を注ぎこめ。社長の言葉に研究者たちは

2020/9/11

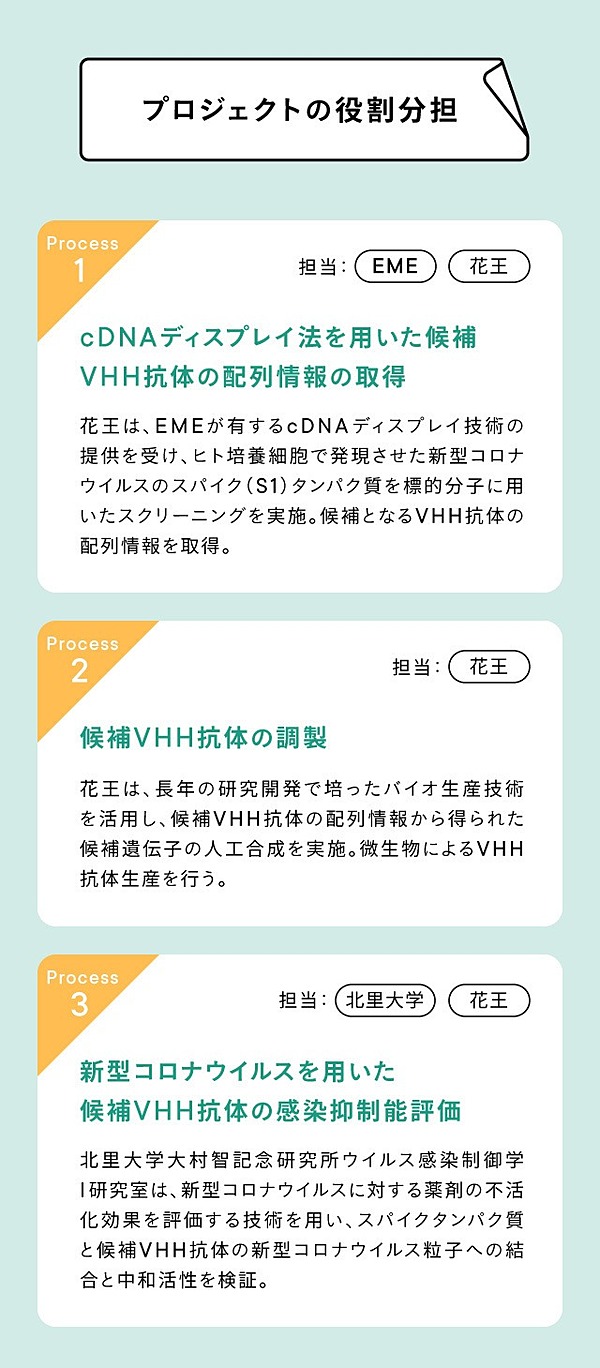

2020年5月7日、洗剤やトイレタリー製品で知られる花王株式会社と、国内における感染症研究の権威、北里大学の大村智記念研究所ウイルス感染制御学I研究室(以下、北里大学)、そして埼玉大学発のバイオ創薬ベンチャー、Epsilon Molecular Engineering(以下、EME)からなる共同研究グループが、SARS-CoV-2(以下、新型コロナウイルス)に対して感染抑制能を持つ「VHH抗体」の取得に成功したというニュースが駆け巡った。

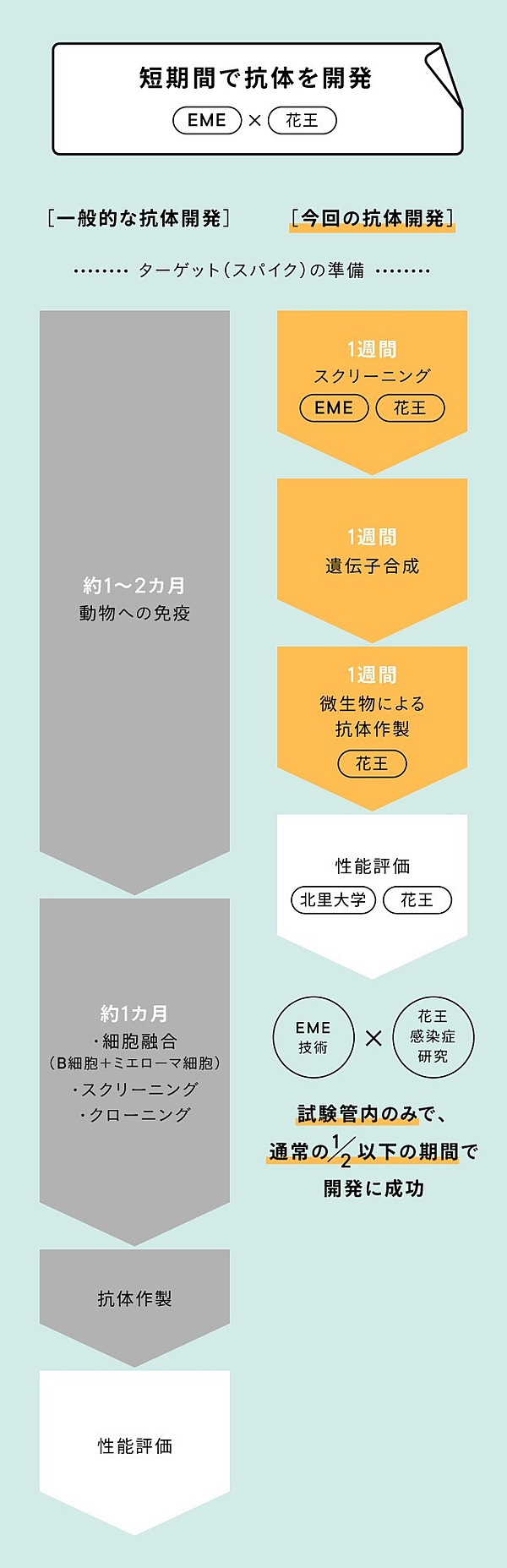

新型コロナウイルス感染症の制圧に向け、世界中の研究機関が、安心・安全な世の中を実現するため、さまざまなアプローチでワクチンや治療薬の開発にしのぎを削る中、彼らはどのようにして産学の壁を越え三者による共同研究の枠組みを築き、わずか3週間で成果を出せたのか。

その背景には花王社長の澤田道隆から研究陣に発信された強いメッセージと創業以来の衛生に関する研究の歴史、何より世界を救いたいという、研究者としての想いがあった。

VHH抗体共同開発プロジェクトの組成と研究に深くかかわった、花王の研究員・森本拓也に開発の舞台裏を聞いた。

大学で微生物ゲノム研究、感染症研究に携わり、2011年に中途採用で大学の研究者から花王に転身。入社後も、政府研究開発プロジェクト(産学連携プロジェクト)に参画し、バイオリファイナリー研究に従事した後、2015年から微生物・ウイルス制御研究のリーダーを務める。長年、微生物研究で培った経験が今回の新型コロナ課題に立ち向かう原動力となった

花王が開発をリードした次世代抗体「VHH抗体」とは

そもそも「VHH抗体」とはどのようなものなのか。普段は花王の安全性科学研究所で、ウイルスや細菌などから原料や製品を守る研究に従事する森本は、次のように説明する。

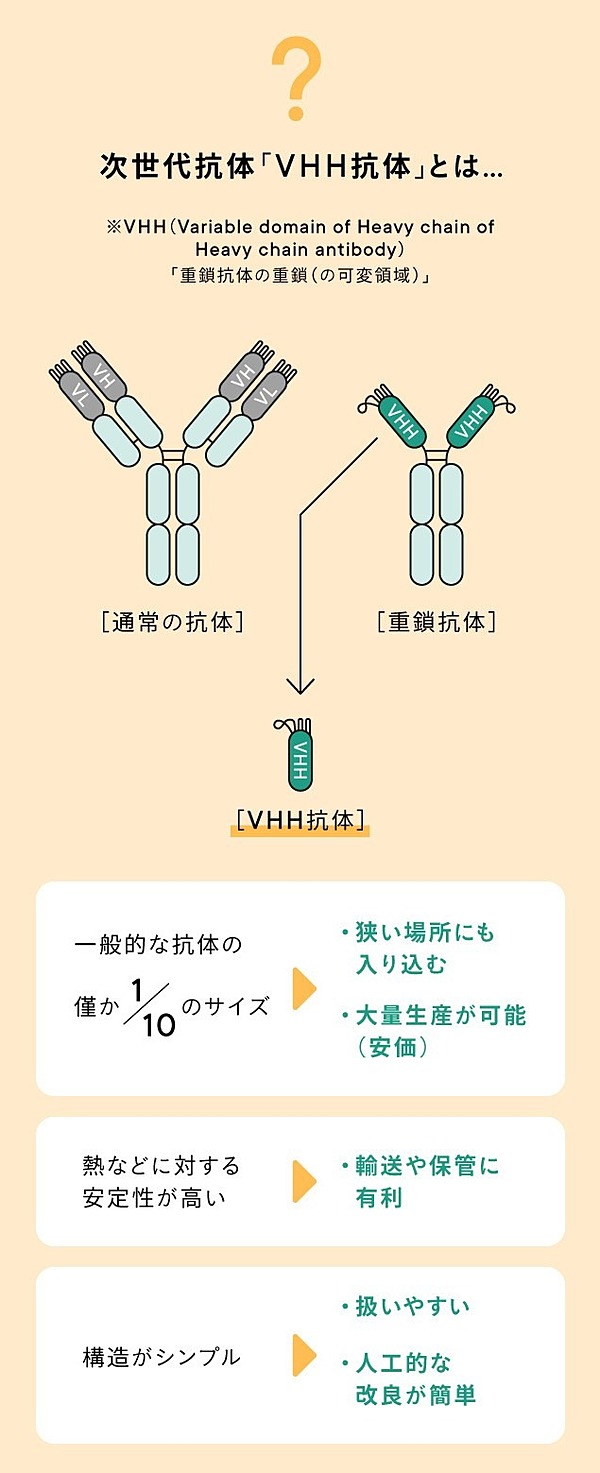

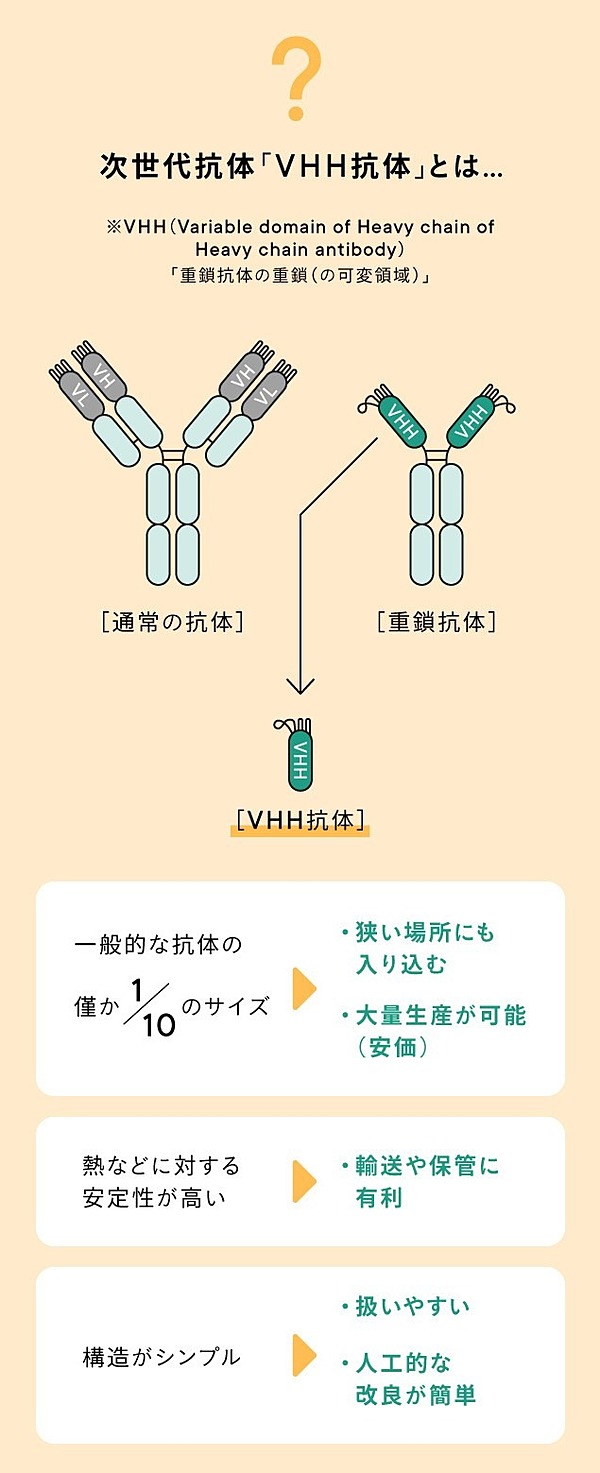

「ラマやアルパカなどラクダ科の動物が持つ重鎖抗体から、さまざまな病原体と結合するために変化する『可変領域』を切り出すことで作られるのがVHH抗体です。

定常領域を含む従来の抗体と比較して分子量が少なく構造がシンプルなため化学的な加工が容易。温度やpH変化にも強く、微生物を使って安価に量産できることから『次世代抗体』として“Nano-body”とも呼ばれています」

ここ数年、抗体医薬品開発の分野で注目を集めているVHH抗体。詳しい解説に入る前に、改めて「抗体」と「免疫」のかかわりについて簡単におさらいしよう。

人を含む脊椎動物は体内に2つの免疫システムを備えている。生まれながらに持っている「自然免疫」と、出生後、病原体に接することで確立する「獲得免疫」だ。

なかでも、獲得免疫を機能させる上で重要な役割を果たす“主役”こそ、免疫グロブリンというタンパク質、すなわち「抗体」だ。

抗体はヒトが一度感染した病原体を記憶し再感染に備える。一度感染した病原体に再び感染したときに病状が軽くてすむのは、この抗体の働きにより病原体を速やかに排除するからだ。

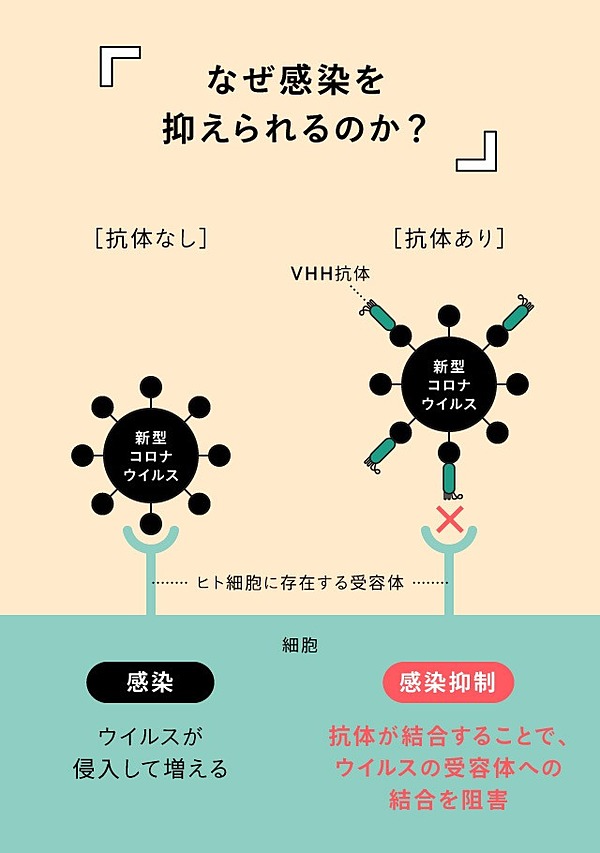

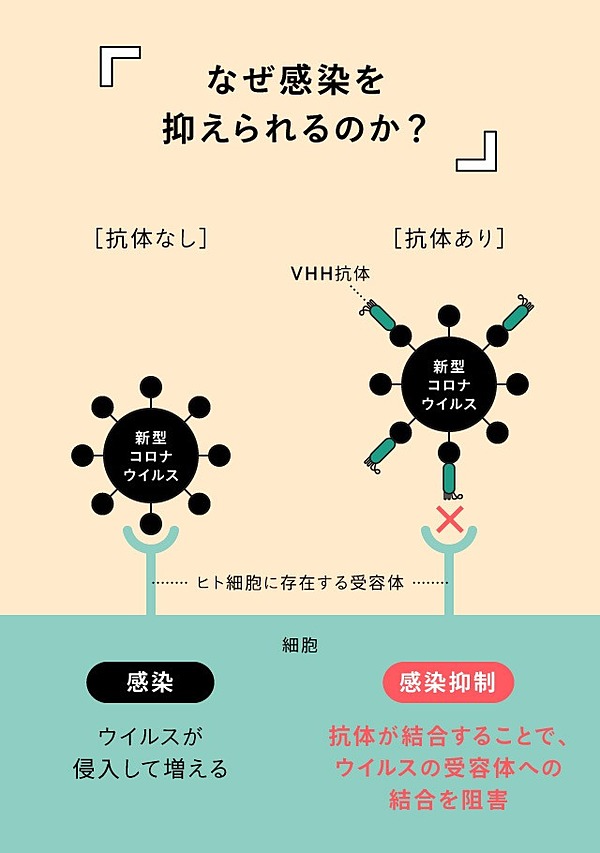

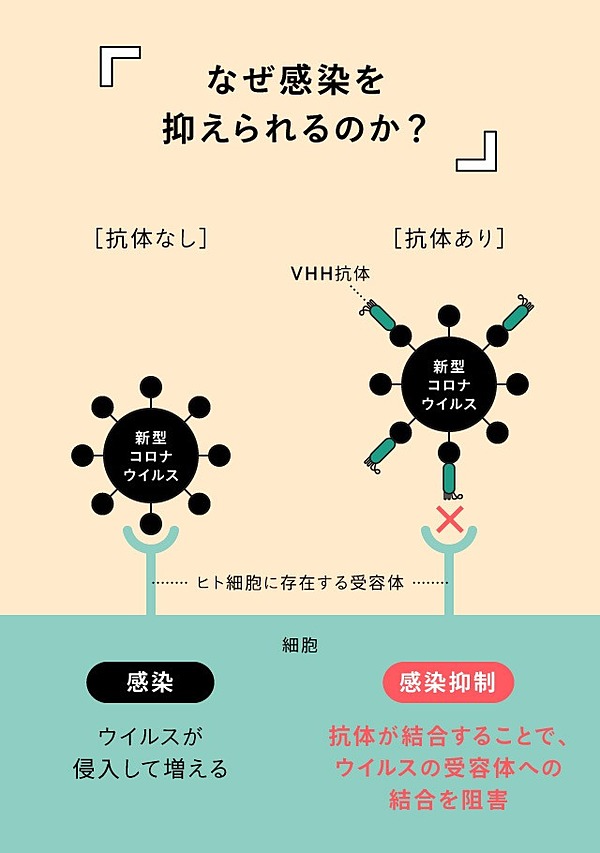

今回取得されたVHH抗体は、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質だけに結合する性質と、新型コロナウイルスの細胞への結合を妨げる性質を併せ持つと考えられる。今後はこの性質を利用した検査薬や治療薬の実現が期待されている

「ウイルスは宿主の細胞なしに増殖することができません。つまり、ウイルスが細胞の受容体と結合する前に抗体がウイルスを見つけて結合すれば、細胞へのウイルスの侵入を防ぐことができるわけです。

今回われわれが目指したのも新型コロナウイルスの感染力を削ぎ、ウイルスの感染を防ぐ抗体を見つけることでした」

抗体は免疫の要──。

だが、必ずしも“感染者自身の体内で産生された抗体”である必要はない。感染から回復期に入った人や、動物由来の抗体を導入しても、病原体に対する免疫力は得られるからだ。

むろん、抗体の安全性に懸念を持つ読者もいるだろう。

確かに新型コロナウイルス治療で有望視されているヒト血清療法にもリスクはある。回復した元患者の抗体を利用するため、彼らが別の病気に罹患していた場合、患者にその病気をうつしてしまう可能性も否定できないだろう。

また、ヒト以外の動物で取得した抗体は、ヒトの免疫によって異物とみなされる。最初は効果があったのに同じ人が2度目以降使うと、抗体が排除されてしまい効かなくなる。抗体医薬の課題がそこにあることは否めない。

しかも新型コロナウイルスには未解明の部分が多く、必ずしも思い通りの効果を得られるとは言い切れない。抗体依存性感染増強(ADE)と呼ばれる現象なのだが、抗体の結合部位によっては逆にウイルスの感染を促進してしまうこともある。

だが、今回のVHH抗体作製は、これらにも考慮した手法を採ったと森本は説明する。

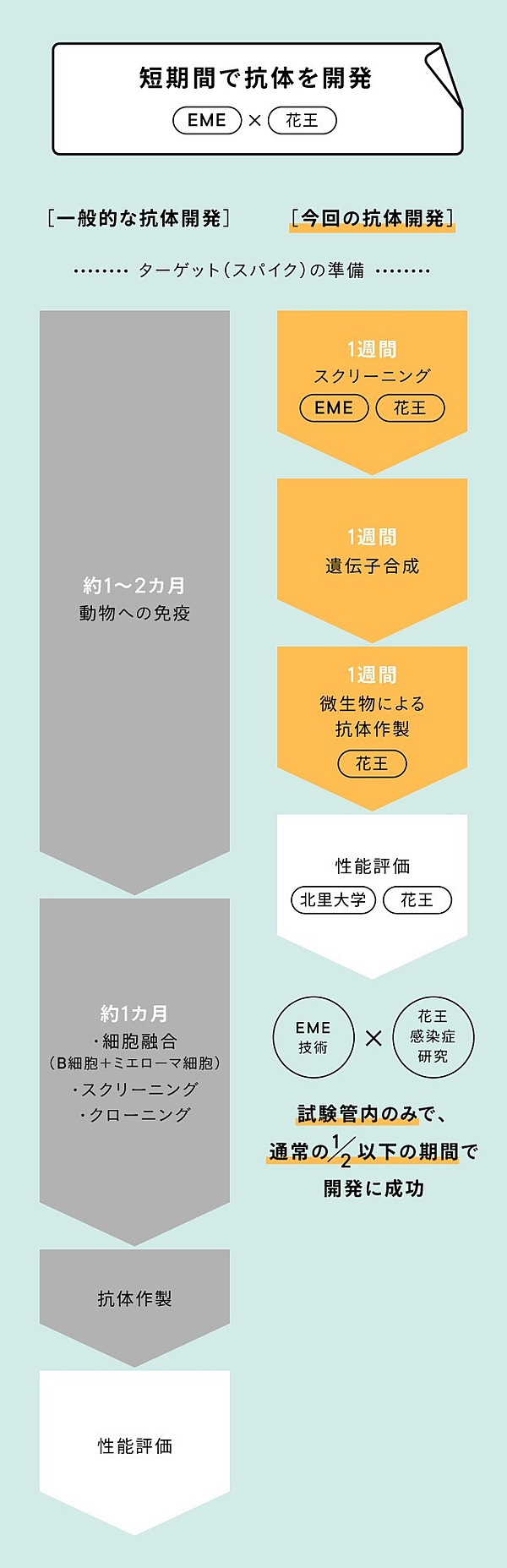

「今回取得に成功したVHH抗体は、生きたラクダ科の動物を使わず、10の12乗から14乗(1兆から100兆)にもおよぶ、大規模なVHH抗体の遺伝子情報を集めた、cDNAライブラリとEME社のもつスクリーニング技術、花王が持つタンパク質産生技術の組み合わせによって獲得したもの。

生体の免疫力に抗体作製を委ねることなく遺伝子工学的な手段を用いたからこそ、従来の手法に比べて、迅速に抗体を開発することができました。また、取得したVHHはADEが起こらないとされる部分に結合するものです。

さらにVHHはラクダ科の動物由来のタンパク質ですが、ヒトの免疫に認識されないようにする研究も行われています」

今回開発されたVHH抗体には、新型コロナウイルスがヒトの細胞に結合することを防ぎ、増殖を抑える効果があると考えられる。

森本らの研究が国内外から熱い視線を集めているのは、その作用機序の有効性もさることながら、新薬開発よりも短期間でウイルスに最適化された抗体を効率的に生産できる可能性を秘めているからなのだ。

花王が清潔・衛生を追求するなかで培った感染症研究の歴史

ここまで、免疫や抗体にまつわる説明を重ねてきたが、花王が新型コロナVHH抗体共同開発プロジェクトの一翼を担ったことを不思議に思われる方がいるかもしれない。

実はあまり知られていないが、花王には、消費者向けの石けんや洗剤、トイレタリー製品の開発を通じて培った物性科学や微生物制御技術に関する蓄積がある。

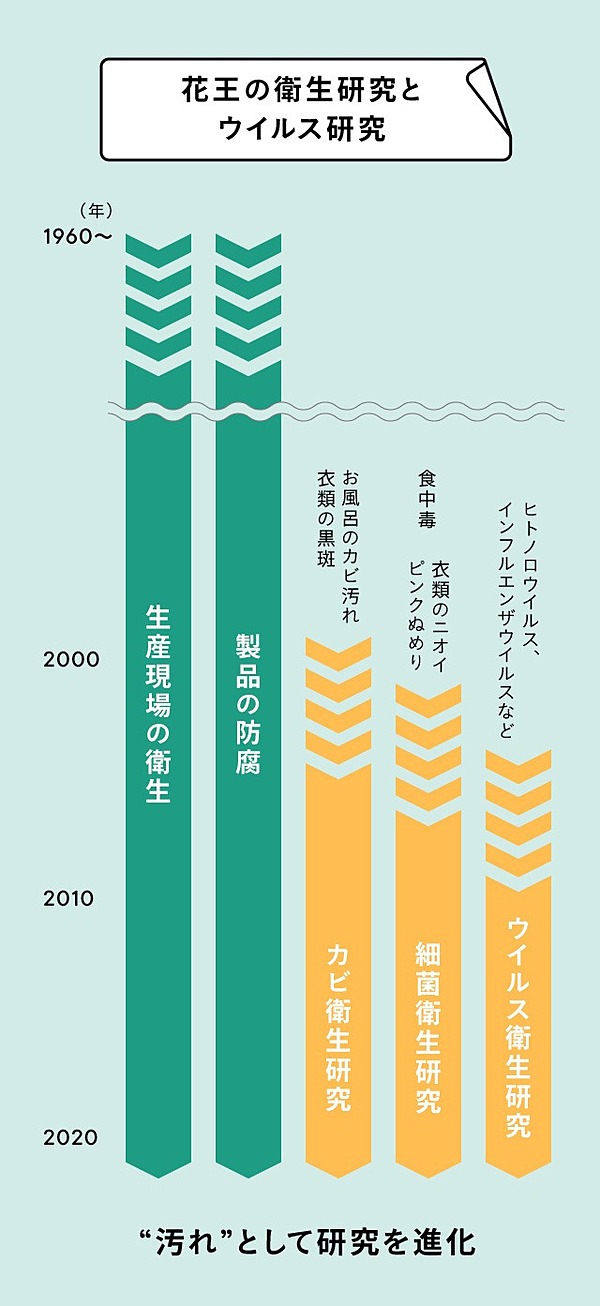

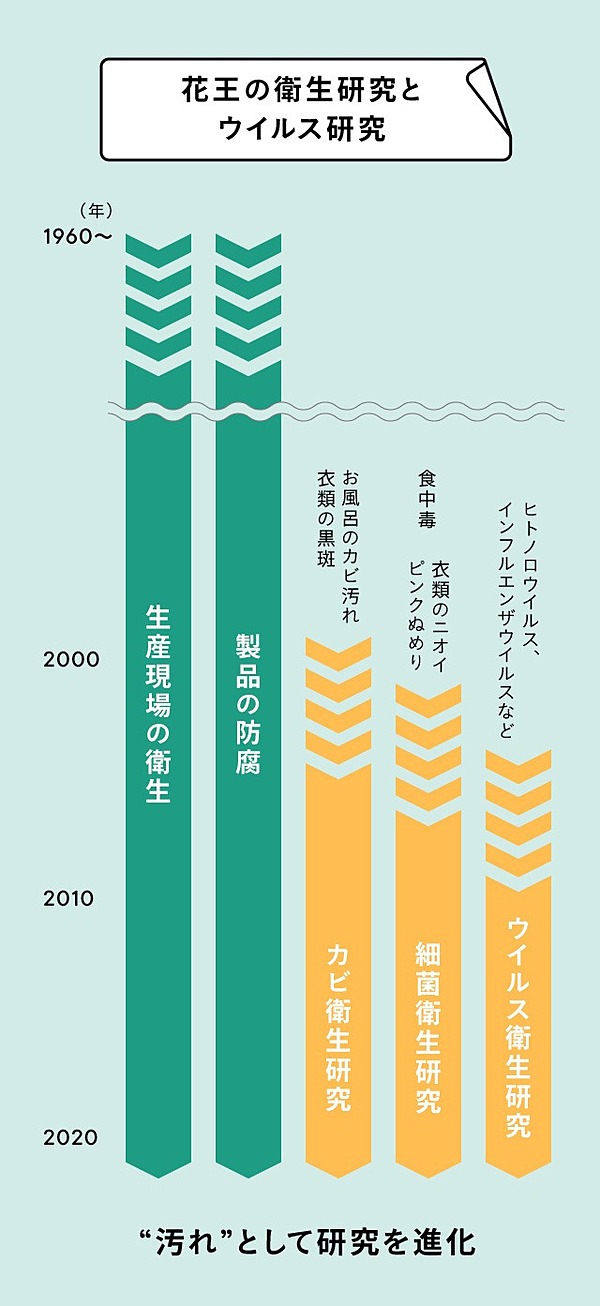

「花王は1887年の創業以来、毎日の暮らしを清潔に過ごすための製品作りに励んできました。研究の軸は大きく分けて3つあります。

1つは界面活性剤や酵素などの『洗う剤』の研究、2つ目が衣類や皮膚、髪などの『洗う対象』の研究、3つ目が皮脂汚れといった『落とすもの』の研究です。

これらのうち『落とすもの』の研究には、人々の健康を脅かしかねない細菌やカビ(真菌)、ウイルスの働きを制御する技術も含まれます」

われわれは、浴室やトイレ、台所のカビ汚れにはじまり、大腸菌やサルモネラ菌、ノロウイルスなどが引き起こす食中毒など、目に見えない脅威と隣り合わせに生活している。

こうした病原性を持つ物質を排除する製品開発に欠かせないのが、物質と物質の間の界面に作用して汚れを落とす界面活性剤や、酵素など機能性を持たせたタンパク質を作り操る技術だ。

「花王は、2000年代からカビ(真菌)や細菌の研究に取り組み、洗剤や洗浄剤の開発に活かしてきました。こうした経験を土台に、われわれが本格的にウイルスの研究に取り組むようになったのは2011年のことです。

それ以来『世界中で毎年およそ7億人が罹患し、22万人もの人々の命を奪っているといわれるノロウイルス対策に、花王の微生物研究の知見が活かせないか』という想いでわれわれは研究を進めています」

森本は花王に来て、本格的にウイルス研究に取り組むようになってわかったことがあるという。それはウイルスを“汚れ”として捉え、除去すべき対象として研究することのユニークさだ。

「世界中でウイルスの増殖機構や性質にまつわる研究が進む一方、これまで、主にタンパク質や脂質で構成されるウイルスの『殻』の表面構造に着目した研究はあまり行われていませんでした。

われわれは、『汚れを落とす』という観点からウイルス研究を行ってきたわけですが、こうしたアプローチを採る研究機関は限られています。だからこそ、この道を究めることにしたのです」

花王は、界面科学の観点から、ウイルスを使ってウイルスの殻を壊す研究、さらにはウイルスの殻だけを効率的に培養する研究などを通じて、ウイルスに関する知見を深めていった。

こうしたユニークな研究アプローチは、今回のVHH抗体共同開発プロジェクトを実現する上でも役立ったと森本は振り返る。

「異なる専門分野、異なる学会に属する研究者同士が自然とつながりを持つことは、そう簡単なことではありません。

ただ花王は、ウイルス学、タンパク質工学の双方にまたがる領域を研究対象にしているので、北里大学でウイルスの増殖機構やワクチン研究をする片山和彦先生や、分子工学を専門とする埼玉大学の教授で、EME社の代表でもある根本直人先生のおふたりと、以前からご助言をいただく関係を築いていました。

だからこそ、今回のプロジェクトも迅速に立ち上げられたのです」

次の項では、VHH抗体取得までの3週間、現場では何が起こっていたのか、森本にプロジェクトの舞台裏を解説してもらおう。

「花王の持てる研究資産をすべて注ぎ込め」。社長のメッセージに研究者たちは……

「中国の武漢市で、ウイルス性の肺炎が流行の兆しを見せはじめているというニュースを耳にしたのは、2019年の年末のこと。当然、われわれ安全性科学研究所のメンバーの間でも話題になっていました。

年明け早々には『ノロウイルスの研究で得た経験を活かして何かできないか』と内々で検討を始めたことが、結果的に今回のVHH抗体共同開発プロジェクトにつながっていくわけですが、当時はまだどのような形で貢献すべきか、明確なイメージはつかみきれていませんでした」

だが、1月の終わりから2月の初頭にかけて事態は急展開を見せる。

「1月31日に国立感染症研究所が世界に先駆けて新型コロナウイルスの分離・培養に成功したという一報に触れ、議論を重ねていたところ、花王の代表であり、研究者としての経歴を持つ澤田道隆から、思いもよらないメッセージが届きました。

『花王の持てる研究資産をすべて注ぎ込んで、新型コロナ対策にあたれ』と。2月4日のことでした」

「製品化の目処や採算は考えなくてもいい。とにかく新型コロナウイルス対策で社会に貢献せよ」というのが、社長から花王の研究陣に与えられた「課題」だった。

「トップにそう言われた以上、研究者としてはやりきるしかありません。まずは和歌山研究所に連絡しタンパク質生産のプロに協力を仰いだところ、ふたつ返事で『最優先でやる』と約束してくれました。

そして、cDNAディスプレイ法を開発された根本先生と、感染症がご専門の北里大学の片山先生に電話をかけました。

おふたりに『採算度外視でやりたい』とお伝えしたところ、両氏から『ぜひご一緒しましょう』とご快諾いただけたので、急遽、業界でも珍しい三者からなる共同研究プロジェクトが立ち上がることになったわけです」

通常、共同研究プロジェクトの組成にあたっては、契約や役割分担の調整に多くの時間を要する。しかし新型コロナウイルスの蔓延を前に煩雑なやりとりに割く時間はない。

プロジェクトの端緒から共同研究のセオリーから逸脱したプロセスを選ばざるを得なかったわけだが、森本はプロジェクトの行く末を心配していなかったという。

経営トップの後ろ盾と根本、片山両教授との信頼関係があったからだ。

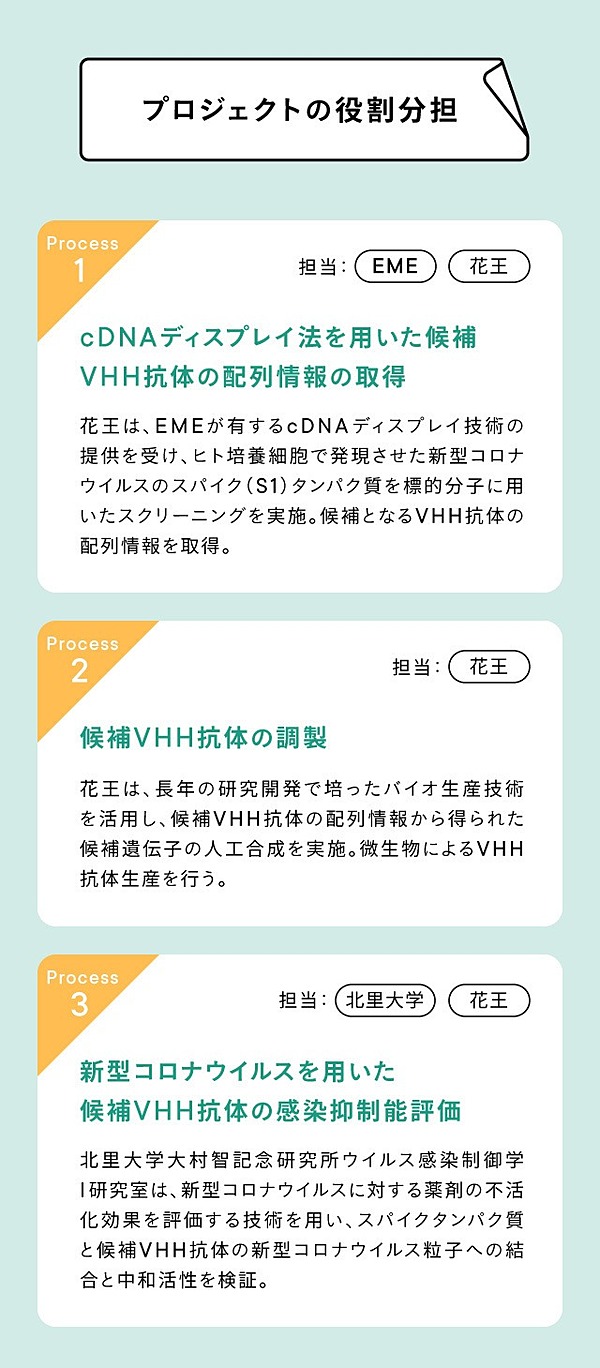

「3週間」というのは、EME社が保有する膨大なVHH抗体遺伝子の情報がプールされたcDNAライブラリから、新型コロナウイルスに適合する抗体を探し出すのに1週間、そのなかから有望な候補を選り抜き遺伝子を合成するのに1週間、さらに微生物による抗体作製に1週間かかったという意味だ

「根本先生には、以前からペプチドの開発などの面でご助言をいただいていましたし、片山先生からは重篤な感染性胃腸炎や食中毒を引き起こすノロウイルスの研究で大変お世話になっていました。

おふたりとも優れた技術と知見をお持ちです。ですから、三者が手を組めば必ずや何らかの成果が出せるだろうと考えていました」

幾度かのミーティングを経てプロジェクトが本格的に動き出したのは3月16日。森本をはじめ、プロジェクトメンバーの誰もが、当初からたった3週間で成果が出せるとは思っていなかった。

なぜなら、新型コロナウイルスへの感染懸念から、すべての作業は「テレワーク」スタイルで行わざるを得なかったからだ。

「プロジェクトメンバーの多くはウイルスや感染症対策のプロです。しかし、どれだけ細心の注意を払って対策しても万が一の感染は起こりえます。

ですから、メンバーが一堂に会するのはウェブ会議だけにし、東京白金の北里大学、さいたま市のEME社、われわれのオフィスがある川崎の研究所と和歌山研究所にいるメンバーは、それぞれの場所で割り振られた仕事をまっとうすることになりました」

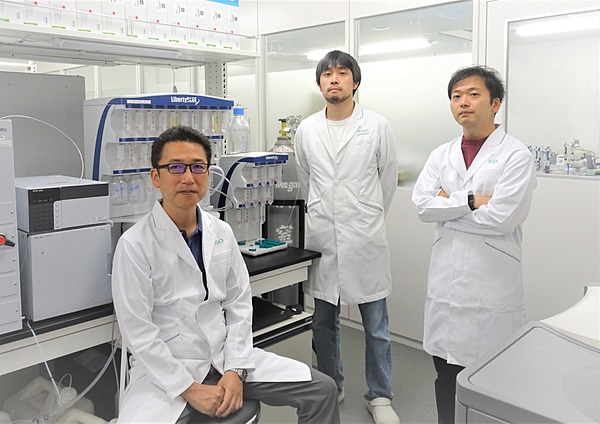

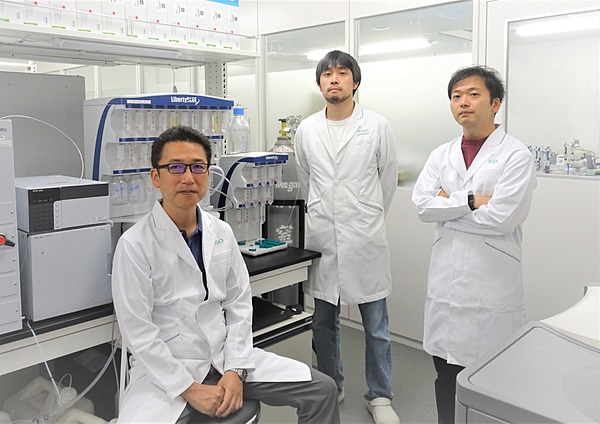

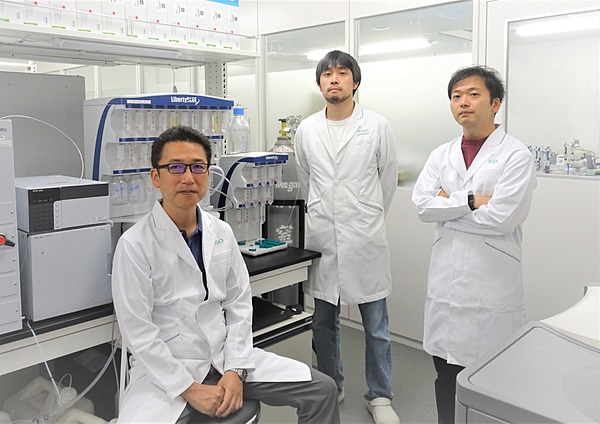

花王 安全性科学研究所から川崎市内の「ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)」に駐在の安全性科学研究所ウイルス制御プロジェクトの3名。中央は松村佑太研究員、右は長見篤研究員。写真提供:花王

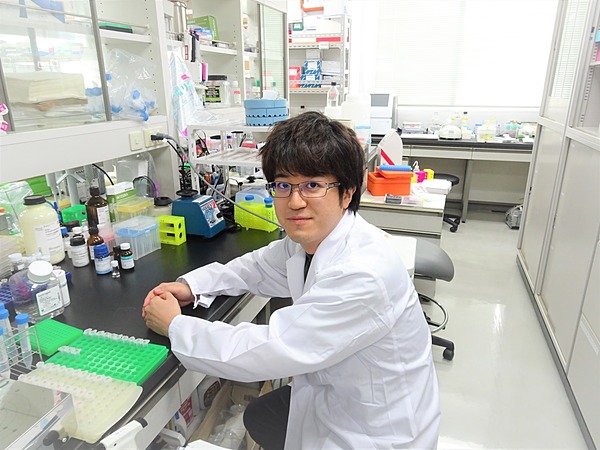

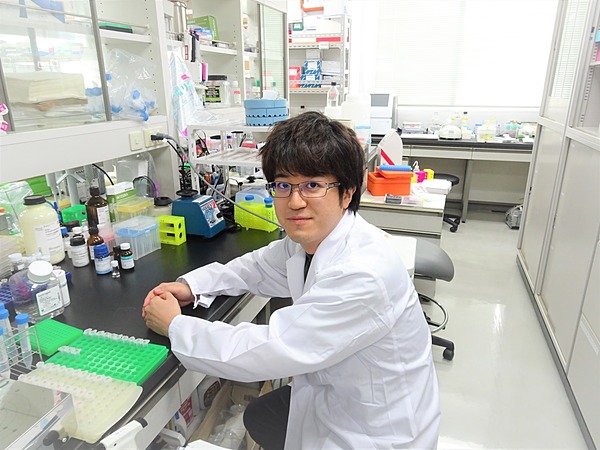

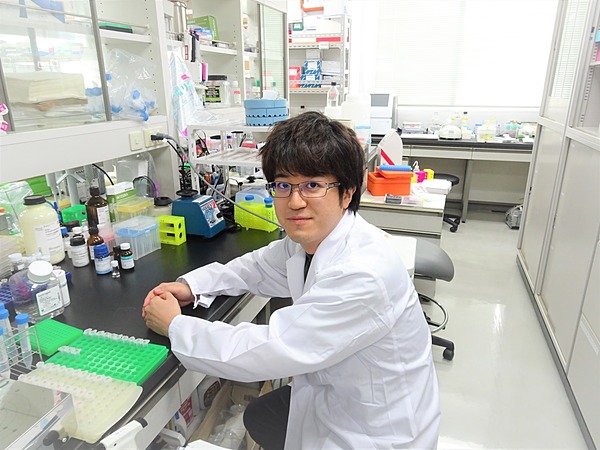

花王 安全性科学研究所から北里大学へ駐在の安全性科学研究所ウイルス制御プロジェクト・石田悠記研究員。写真提供:花王

互いに顔を合わせることなく、バトンリレーのようなスタイルで共同研究が行われるのは前代未聞のことだ。慣れない環境でいち早く成果を出すのは並大抵のことではない。

プロジェクトの立ち上げから1週間──。

「『有望なVHH抗体の候補が複数見つかった』と、川崎iCONMでスクリーニングにあたっていた研究員から聞いたときは、内心は半信半疑でした。あとでぬか喜びだったとわかることほど辛いことはありませんから、自ずと慎重になっていたのだと思います」

4月2日には緊急事態宣言が発令されたが、プロジェクトメンバーの面々は、ウェブ画面や電話越しに情報交換しながら、着々と与えられた研究業務と向き合い続けた。

そして共同研究のスタートからおよそひと月後、突然“その日”は訪れる。

「北里大学で中和能評価にあたっていた研究員から『性能評価を経て、スクリーニングで得たVHH抗体が期待通りの働きをしている』と結果を聞いたときは本当にうれしかった。いまも忘れがたい瞬間です」

VHH抗体の中和性能評価期間中、片山教授と一緒に北里大学に詰めていた森本は、検証結果が出るとすぐに埼玉の根本教授に電話で一報を入れ、喜びを分かち合ったという。

「電話口の先生もにわかには信じられないご様子でしたが、私から状況を詳しくご説明すると、すぐにいつもの冷静な話しぶりが、喜びの声に変わるのがわかりました。

根本先生とは以前、『いつか一緒に世の中の役に立つ仕事をしましょう』という話をよくしていたので、『まるでプロジェクトXみたいですね』と言って、お互いの健闘を称え合ったことが、昨日のことのように思い出されます」

withコロナ時代を見据え、花王が目指す感染症研究の明日

5月7日のプレスリリース以降、プロジェクトの事務局には国内外の製薬メーカー、検査薬メーカー、研究機関などから問い合わせが相次いでいるという。花王はこの成果を得て、今後はどのようなスタンスで感染症と向き合おうとしているのか。

「花王は130年以上にわたり、石けんや洗剤など、生活に身近な製品を通して社会とかかわりを深めてきました。

今回は幸運にも恵まれましたが、本来バイオ研究は、5~10年単位のスパンで取り組むべき世界です。相応のノウハウを持たないわれわれが、先頭に立って治療薬、検査薬を作ることはありません。

ただ、今回のプロジェクトのように、異なる分野のエキスパート同士が力を合わせ、1つの目標に向かう共同開発には大きな可能性を感じます」

2019年4月、花王は経営や研究の指針となるESG(環境・社会・ガバナンス)戦略「Kirei Lifestyle Plan」(キレイ・ライフスタイル・プラン)を打ち出した。

今回の森本らが取り組んだ新型コロナウイルス感染症対策への貢献は、まさにESGの「S(Social)」にあたる「社会課題の解決」に位置付けられるものといえるだろう。

社会と向き合い、長期的な視点によって育まれた基礎研究の蓄積がVHH抗体の開発につながり、誰もが思いもよらない形で再び社会に還元されようとしている。これは単なる偶然の産物ではないと、森本は考えている。

「今回のプロジェクトを通じて、花王の立ち位置のユニークさ、人材の多様性を改めて実感しました。

企業は社会に役に立ってこそ価値ある存在です。今後はこれまで花王が蓄えてきた微生物研究を通じて得た数々の知見を、外部の有識者のみなさんと共有しながら、抗ウイルス分野でも貢献の幅を増やしていきたいと思っています」

森本自身は、ひとりの研究者として、社会や人々に対し行動変容を促すような意義ある取り組みに携わり続けたいと願っているという。

「私自身、これまで微生物の可能性を信じて研究に携わってきました。今後はその経験を活かして、異なる技術や知見同士を組み合わせ、新しい価値創造につながるような研究をコーディネートしていければと思っています。

この経験を通して、改めてその思いを強く意識するようになりました」

花王なら、他の研究機関にはできないユニークな仕事に携われる。森本はそう信じている。

(執筆:武田敏則 編集:奈良岡崇子 写真:大畑陽子 デザイン:九喜洋介)