【Shopify躍進】パンデミックで「買い物」はどう変わったのか

2020/8/31

買い物の「ニューノーマル」

新型コロナのパンデミックにより、モノの「売り方」が変わりつつある。

ブランドや小売店は営業自粛を余儀なくされ、リアル店舗だけで商いを続けるのが難しくなった。

直近10年間に進んできたECやD2C(Direct to Consumer)への流れが加速し、出店者・消費者双方にとって、デジタル化はもはや必然となっているのだ。

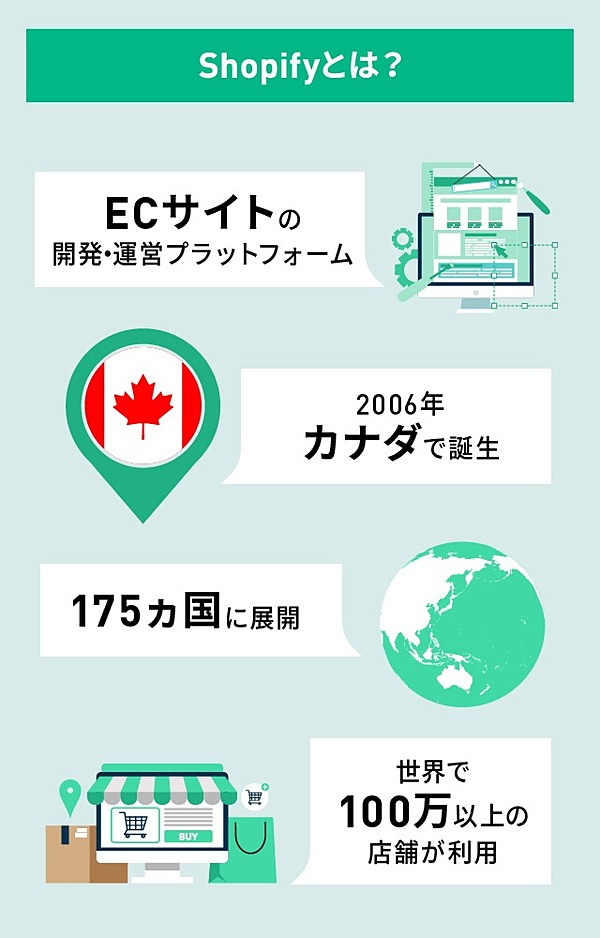

この変化に一役買ったのが、ECプラットフォームの「Shopify(ショッピファイ)」だ。

外出自粛が本格化した3月13日〜4月24日の間に、Shopifyを使ってECショップを新設したブランドは、全世界で62%増加(直前6週間比)。

日本も例外ではなく、Shopifyを利用する事業者は前月比で50%増。Shopifyで作られたショップで初めて買い物をした消費者は77%増えるなど、コロナ禍で飛躍的に成長した。

なぜ数あるECプラットフォームから、Shopifyを選ぶ出店者が増えているのか。Shopify Japan代表のマーク・ワング氏は、背景を次のように説明する。

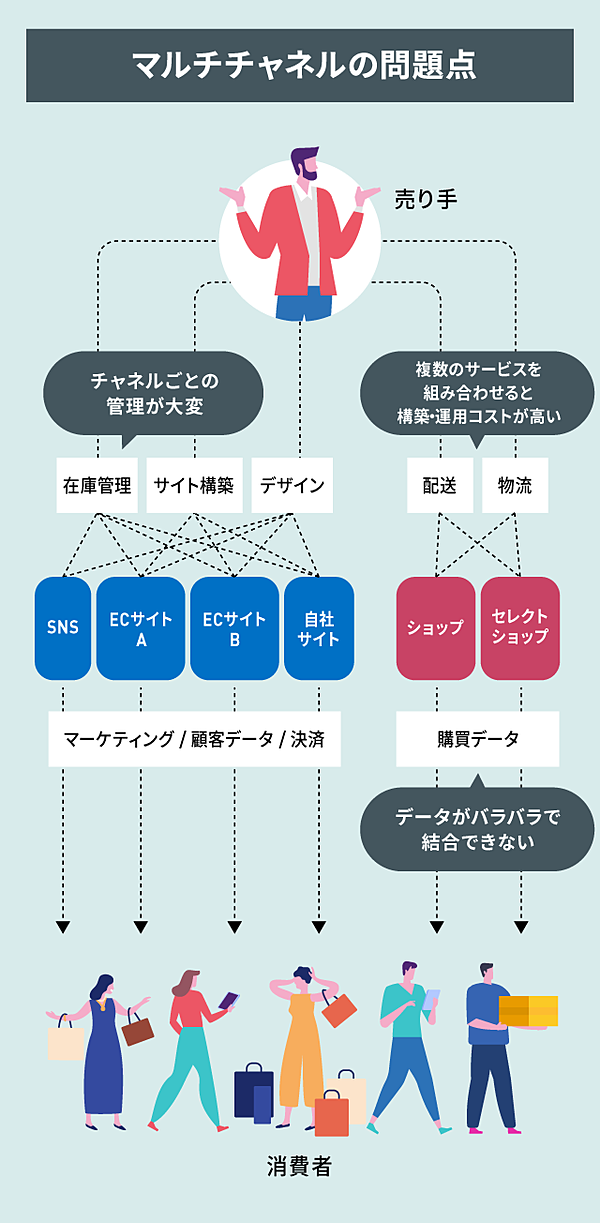

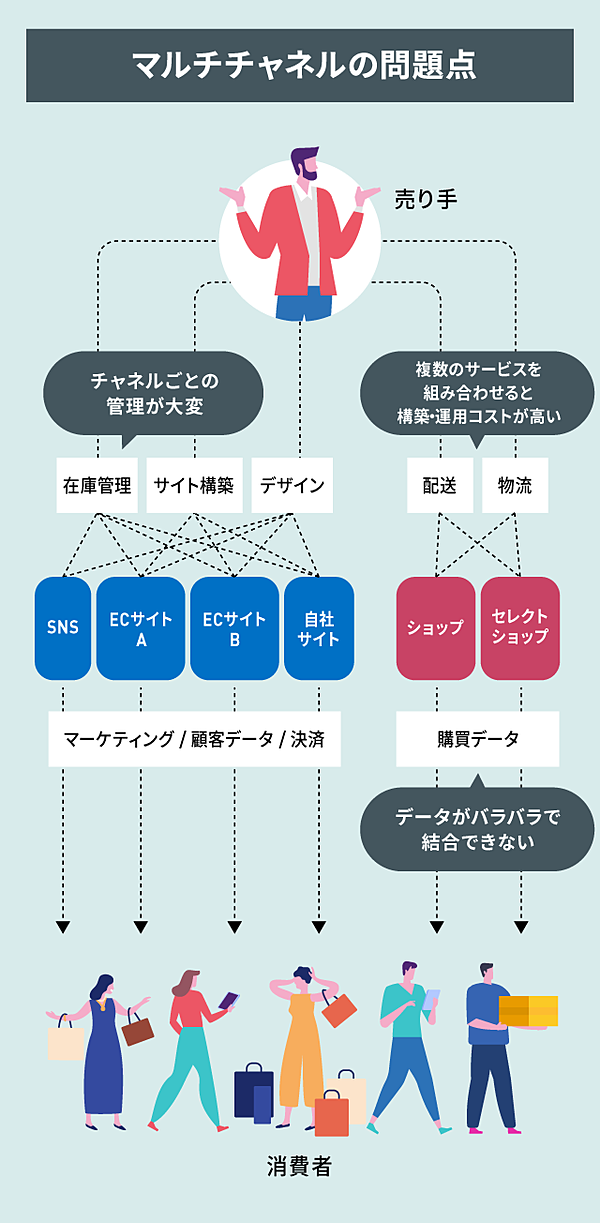

「コロナの影響もあり、InstagramやFacebookなどSNSコマース、Amazonや楽天市場といったマーケットプレイスなど、実店舗に限らない多様な経路=マルチチャネルで買い物をする消費者が増えました。

ところが、多くの出店者はまだマルチチャネル化に対応できていなかった。

その理由は、チャネルごとにアカウントや決済手段を設定し、在庫や顧客のデータ、注文履歴をバラバラに管理するのが非常に手間だったからです。

しかも、セール時の価格変動などをマーケットプレイスに委ねてしまうと、自社でブランドをコントロールできません。

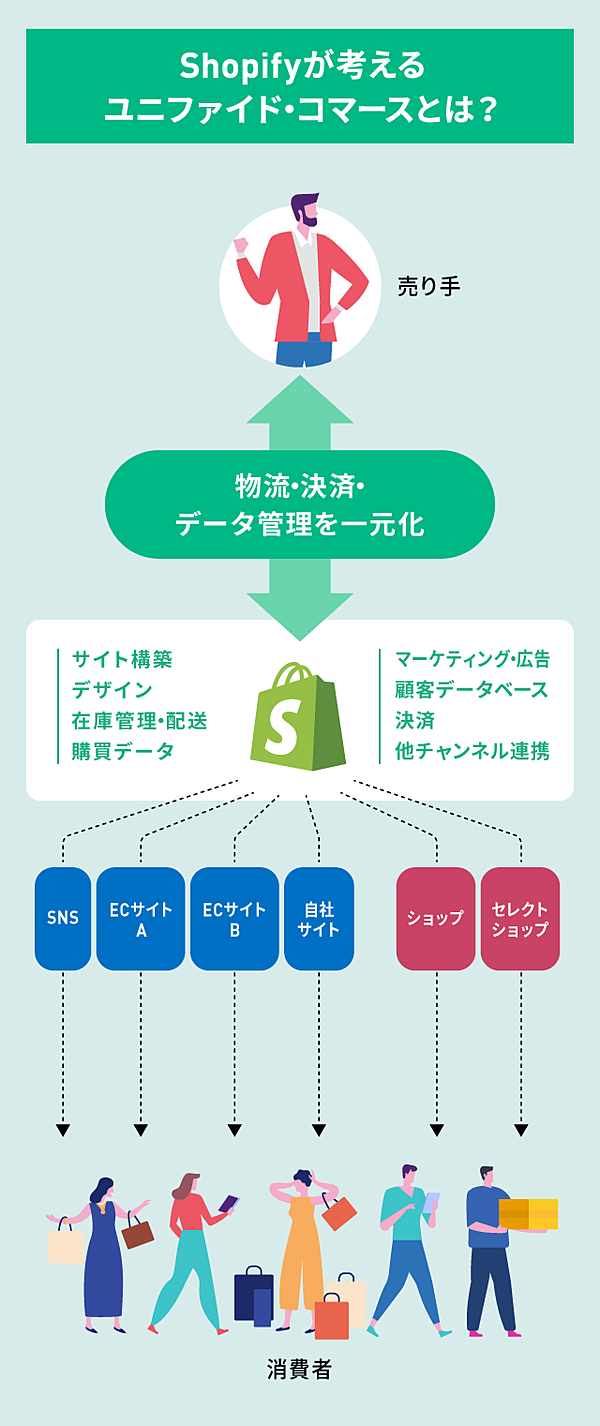

このバラバラだったコマースの情報を一元化し、一括で取り扱える『ワンプラットフォーム』を実現したのがShopifyなのです」(マーク氏)

これまでオンライン販売を行うには、自社でサイトを構築するか、Amazonなどのマーケットプレイスを利用するパターンが多かった。

ところが、複数のマーケットプレイスを利用する場合、UIやデータの取り扱いが各出店先に依存するため、それらすべてを統合するには膨大なコストや手間がかかってしまう。

この課題をクリアする手段として、Shopifyが注目されたのだ。

Shopifyは「小売のOS」

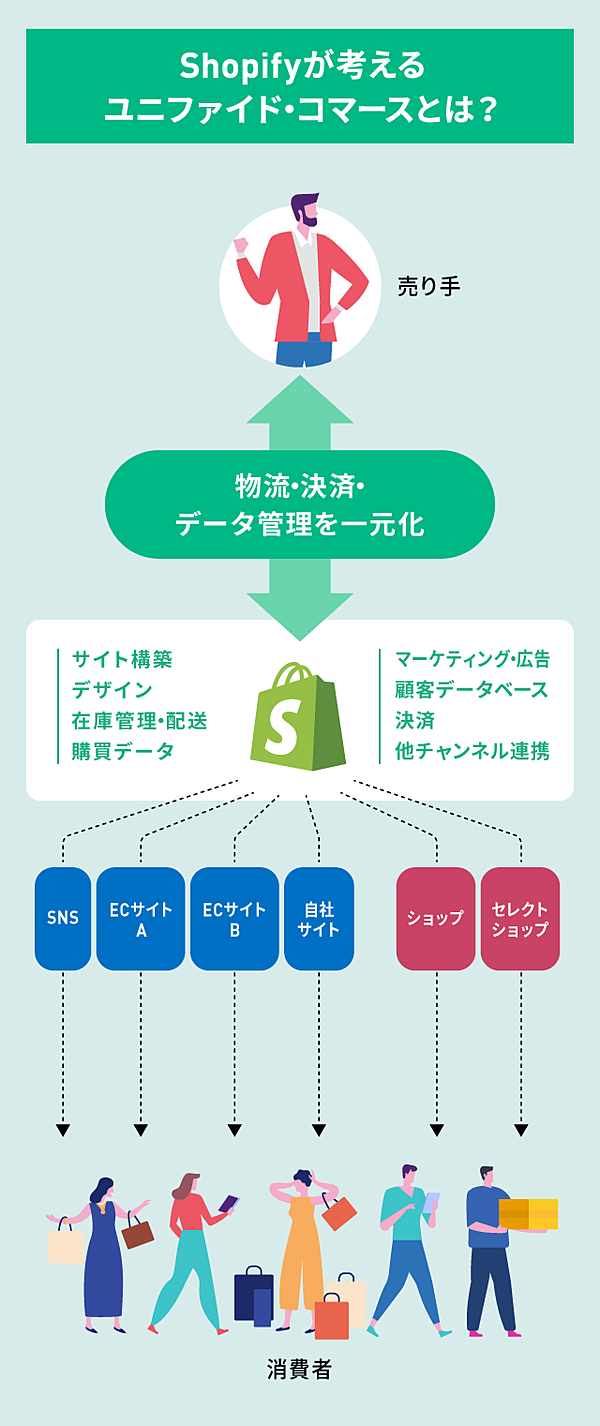

複数のチャネルをつなぎあわせ、コマースに関する情報や機能を「オールインワン」で提供する。

こうしたShopifyの役割を、マーク氏は「小売OS(オペレーティングシステム)」と表現する。

実際、Shopifyには、ECサイトの構築から、データ管理、決済、物流、広告運用まで、コマースに必要なあらゆるパーツが揃っている。

Shopifyは、こうしたビジネスを行うための「ユニファイド・コマース(統合された商取引)」のプラットフォームとして、マルチチャネルの問題点を解消した。

ユニファイド・コマースは、これまでも一部の大企業が膨大なコストをかけ、自前で開発・運用を行うシステムでは実現されていた。

Shopifyのイノベーティブな点は、それを月額29ドルのサブスクリプションで提供し、事業規模を問わず複数のチャネルを包括的に管理・運用できるようにしたことだろう。

そのメリットは、オペレーションコストの削減にとどまらない。事業戦略やマーケティングに必要不可欠な「データ」の横断的な分析を可能にしたことで、購買体験の構築を支えているのだ。

「Shopifyはあくまで商取引のためのツールであって、ECモールやマーケットプレイスのような『出店場所』ではありません。

我々が『マーチャント(商人)』と呼んでいるユーザーは、Shopifyのアカウントを使って自社のECサイトをデザインし、それをインターネット上のさまざまなECポータルへ展開する。

自社のサイトや取引データは、すべてユーザー自身が管理できるのです。

Shopifyのダッシュボードの様子。

さらに、実店舗の売り上げも専用のPOS端末とアプリを使って連携させ、インターネット上のチャネルと同じように活用できます。

この仕組みを使えば、実店舗で商品を購入した消費者が、購入前にどんな商品ページを閲覧したか。また、その後どれくらいの頻度で自社サイトを訪れたのかをトラッキングできます。

購入の検討段階から購買後の行動まで、すべてのチャネルを横断してカスタマージャーニーを可視化する。これにより、消費者一人ひとりに合わせた“One to One”の接客ができるのです」(ワング氏)

これまで、こうした横断的なデータはGAFAのようなテックジャイアントだけが保持していて、ブランド自身が利用するには障壁が大きかった。

Shopifyは、ブランドがビジネス情報を主体的に取り扱うためのプラットフォームを提供し、デジタル時代のコマースに欠かせないデータを「民主化」したのだ。

すべての「起業家」を支援するツール

Shopifyを利用するユーザーの規模は、個人経営のアパレルショップからグローバルなブランドまで実にさまざまだ。

なぜ、これだけ幅広いユーザーの要望を叶えるサービスを生み出せたのか。ワング氏は、Shopifyの創業理念がカギだったという。

「端的に言うと、Shopify自体が“出店者の要望から生まれたサービス”だからだと思います。

Shopifyは、創業者でありCEOのトビアス・リュトケが、2006年にスノーボードの通販を始めた際、『小規模事業者向けのコマースソフトウェアがない』と気づいたことからスタートしました。

リュトケ自身がショップを開くときに必要だと感じたものを実装した、「ユーザー視点」から生まれたサービスなんです。

我々のミッションは、マーケティングでもテクノロジーでもなく、『すべての起業家を支援すること』。そのために、14年近くビジネスを展開しています」(マーク氏)

創業以来、Shopifyは事業の規模に関係なく、誰もが使えるツールを提供しようと開発を重ねてきた。

ECツールに始まり、2013年には決済、2016年には実店舗の支援やマーケティング、昨年は注文管理と配送サービスを追加。少しずつプラットフォームとしての機能を充実させ、ユーザー数を増やしてきたのだ。

「OS登場」で、店舗はどう変わったのか

では、ユーザーであるマーチャントたちは、どのようにShopifyを活用しているのか。いくつか事例を紹介しよう。

シングルオリジン煎茶のブランド「

煎茶堂東京」は、銀座にあるリアル店舗とECの2つのチャネルを使って、オリジナルの茶葉や茶器を販売している。

「煎茶堂東京」は、単一農園・単一品種で作られた茶葉を提供するD2Cブランド(サイトは画像をタップ)

共同代表の青栁智士氏と谷本幹人氏は、Shopifyの活用法を次のように教えてくれた。

「たとえば、銀座の店舗である茶葉を買ってくれたお客様がいたとしたら、次はメルマガで好みの傾向に合わせた別の茶葉をレコメンドします。

逆にECで茶器を買ったお客様には、各種茶葉を揃えた実店舗を案内するんです。

売り場ごとに断片的だった情報を統合し、顧客一人ひとりの『カルテ』のように活用することで、接客の幅が広がり、お客様との関係がより継続的になっていると感じます」(青栁氏、谷本氏)

左から青栁氏、谷本氏。

また、リアル店舗とECの連携だけでなく、Shopifyを通じて展開できるマーケットの広さも強みだ。

世界175カ国に拠点を持ち、多通貨、多言語にも対応。これまで、国を跨いだ越境ECを行うには、出荷管理や通貨の手続きに特化したプラットフォームと契約する必要があったが、Shopifyさえあれば簡単に販売できる。

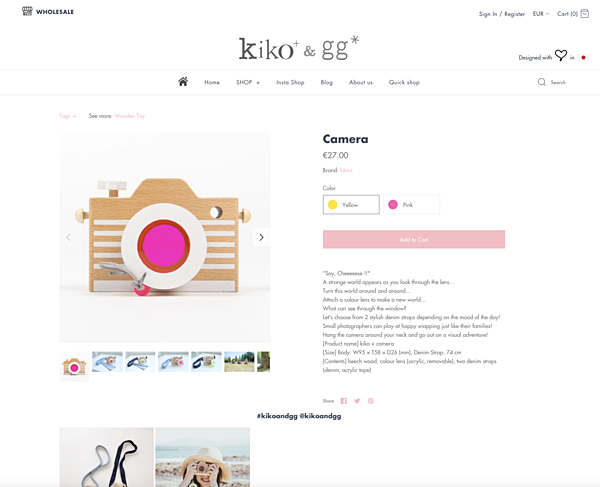

この機能を導入したことによって、世界に羽ばたく日本発ブランドも現れた。大阪に拠点を持つ木製玩具ブランド「

kiko+&gg*」もその一つだ。

「私たちは、日本、ヨーロッパ、アメリカの3拠点でビジネスをしています。もともと別のプラットフォームを利用していましたが、3拠点すべてを越境ECに強いShopifyに統一することで、スムーズに運営ができるようになりました。

特に便利なのは、Shopifyが多様なアプリケーションに対応していること。私たちが使用している在庫管理システムもアプリとして組み込めるので、Shopify上ですべて確認することができます。

また、出荷作業にShopifyを導入してくれる倉庫がアメリカやヨーロッパに多くあるのもありがたい。倉庫と契約する際にも、スムーズに話が進みますからね」(kiko+&gg* 代表 Kaz* Shiomi氏)

「kiko+&gg*�」US版サイトの様子。日本版、ヨーロッパ版も、地域に合わせたデザインになっている(サイトは画像をタップ)

未来の「買い物」はどう変わる?

ユニファイド・コマースが普及すれば、私たち消費者の買い物はどう変わっていくのか。

マーク氏は「オンライン/オフラインを問わず、シームレスに欲しい物が手に入る」ようになり、ブランドが主導権を握ることによって「どのチャネルでも同じ品質の商品を、同じ価格で買えるようになる」と答える。

「たとえば、原宿にある靴屋にふらっと入って、欲しい靴を見つけたとします。でも、この後は代々木公園へ行くから、できるだけ荷物を増やしたくない。

そんなとき、スマホでShopifyアカウントを見せるだけで、自宅に郵送してもらえる。このやりとりがスムーズになれば、店舗で商品を買うのも、ECで買うのも、本当になんの差もなくなりますよね。

それに、原宿で買ったのと同じ靴が、ECモールのタイムセールで安売りされていたらどう感じますか? 僕なら『騙された』と感じて、そのショップやブランドへの信頼が下がると思います。

コマースを一元管理することによって、ブランドは品質や価格に一貫性を持たせられる。これは、消費者にとっても嬉しいことですよね」(マーク氏)

コロナ下の外出制限によって、買い物のデジタル化は当たり前になった。しかし、これを単なるデジタルシフトと捉えてしまうと、この先にある変化を見逃してしまう。

ユニファイド・コマースは、デジタル化によって距離の制約から解放された商取引を、リアルのリテールや物流と結びつける。そのためのプラットフォーム=Shopifyが誕生したことで、より多くの起業家がビジネスを飛躍させられる。

消費者にとっては、自分が好きなチャネルを使って、好きなものを購入する「選択肢」が格段に増えていくだろう。

「実店舗を展開する商店や、ECをメインで使っているブランド。両者にとって、ビジネスを拡張するチャンスが、今まさに到来しています。

実際、 中小企業を筆頭に数々の日本のブランドがShopifyを使い始めました。海外ではマーチャント(商人)とコンシューマー(消費者)が増え、ユニファイド・コマースが実現し始めています。

私たちは、日本の起業家やブランドがシームレスなコマースを展開したり、世界へ越境したりして新たなチャレンジができるよう、全力で支援していきたい。

このトレンドが広まれば、今以上に個性的な商品やブランドが生まれ、多様な消費の選択肢が、人々に提供されるのではないでしょうか」(マーク氏)

(取材・執筆:高橋智香 編集:宇野浩志 撮影:大橋友樹、早坂佳美 デザイン:月森恭助)