【前編】『両利きの組織をつくる』加藤雅則氏が「組織カルチャー」にたどり着いた理由

2020/10/8

不確実な時代、日本の企業経営において注目されているのが「両利きの経営」と言われる、企業が長期的な成長を目指して「既存事業の深掘り」と「新規事業の探索」の2軸を追求する経営の考え方である。

『イノベーションのジレンマ』の著書で有名な米経営学者の故・クレイトン・クリステンセン教授の主張をはじめ、これまでひとつの企業が既存事業と新規事業の両方を同時に手がけるのは難しいこととされていた。実際に組織を分けて別々に取り組む事例が数多く見られた一方で、そのアプローチが奏功しない例もみられた。

「両利きの経営」の提唱者である米スタンフォード大学経営大学院のチャールズ・A・オライリー教授の日本における共同研究者で、『両利きの組織をつくる――大企業病を打破する「攻めと守りの経営」』(英治出版、2020年3月発刊)をともに著しアクション・デザイン代表でエグゼクティブ・コーチ、組織コンサルタントの加藤雅則氏に話を聞いた。

オライリー教授は、もともと「カルチャーはマネジメントできる」と考え、その中で、両利きの経営にたどり着いた。

これまで数多くの大企業のエグゼクティブへのコーチングをおこなってきた加藤氏。「組織カルチャー」の研究を通じて、「両利きの組織」の重要性にたどり着いた経緯を語った。

80年代、日本企業の隆盛で「組織カルチャー」研究が進んだ

──現在「企業文化」や「組織カルチャー」などのキーワードも多く見かけるようになり注目も高まっていると思うのですが、対話型組織開発の第一人者でもある加藤さんはいかにして「組織カルチャー」という分野に行き着いたのでしょうか。

僕は1987年に日本興業銀行(現みずほ銀行)に入り、4年目で米国カリフォルニア大学バークレー校経営大学院(MBA)に留学したんです。そのときにオライリー先生に出会い、すごく衝撃を受けました。オライリー先生に1対1で2年間、みっちり研究をさせてもらいました。僕は歴史好きで、豊臣家など歴史的な組織の興亡史について考えることが好きだったのですが、オライリー先生の理論が組織の盛衰を綺麗に解き明かしてくれました。「組織って、こういうふうに捉えて、こういうふうに動くんだ」と、むさぼるように勉強しました。

当時ちょうどトヨタがGMとともに「NUMMI」という合弁会社をつくり、「なぜ日本の企業が強いのか」と色々な研究がされていた頃でした。オライリー先生によると、「それは組織カルチャーが強かったから」という結論だったんです。

──組織カルチャーは当時から研究が進んでいたのですね。

オライリー先生は、もともとは組織カルチャーの研究で初期の業績を挙げた経営学者ですから。極端に言うと、日本企業のカルチャー研究を通じて米国における組織行動論の研究がすごく進んだ側面があるのです。オライリー先生に出会って初めて、組織がなぜうまく伸びていって、あるところからダメになっていくのか、ということを説明されたのが本当に目から鱗でした。

その後日本に帰ってインベストメント・バンカーとしてユーロ市場での起債や証券化などの案件を手掛けていて、多忙な日々を送っていたある時、社宅のベランダでぶっ倒れて「もう、金融やってもダメだ」と思いました。

そこから真逆の方向に振り子が振れてしまい、環境教育のNPOをはじめました。日経新聞の一面に載り、経団連も応援してくれて、借金して学校まで作ってしまいました。しかし今でこそトレンドですが、環境教育は当時まだ尚早でした。そのうちに立ち行かなくなって、個人破産の手前までに陥りました。

「コーチング」から、「対話型組織開発」へ

そのときに「コーチングを日本に持ってこよう」というプロジェクトに誘われたのです。コーチングやリーダーシップ・プログラムを提供するコーチ養成機関の「CTIジャパン」の立ち上げに尽力しました。2000年ごろです。それをきっかけに一気に日本にコーチングが広がっていきました。

実際、僕もコーチングを教えるのはすごく楽しかったのですが、コーチングはひとつの手法なのです。僕自身、コーチングを教えることよりは、それを使って日本企業の組織自体にアプローチできないかなと、いろいろ実験をし始めました。今風に言えば、「対話型組織開発」です。

それで2012年ごろまで研修を通じての組織開発を手がけていたのです。本音の対話を通じて心の泥を吐き出して、場が盛り上がり、最後に「よかったです!」という展開を作り出せるようにになっていました。場づくりの名人とか言われて、いい気になっていたのだと思います。

「こんなことで勝てると思ってるのか!」

そうこうしていたらある日、目が覚めるような経験がありました。私の研修を見たダイキンの井上礼之会長から、「こんなことで勝てると思ってるのか!」とお叱りを受けたのです。思いがけない指摘を受けて、脇汗が止まらないくらいの緊張感が身体の中を走ったことを今でも覚えています。井上会長は「人基軸の経営」という経営哲学を打ち立てた経営者です。人の可能性も弱さを知り尽くした上で、人の可能性を信じよ!という経営をされてきた方ですから、当時の僕のアプローチが甘く見えたのだと思います。場の空気を作り出し、本音の対話をするだけでは、実際の組織を動かせないことを痛感しました。

「経営者に理解されないのではダメだ」とショックを受けながらも、改めてアプローチを探りました。その後は意識的に、徹底的にエグゼクティブ・コーチングに取り組んで、経営者の話を聞くことに専念しました。

それ以降も人の縁を大切にするダイキンさんは飽きずに僕を使い続けてくださって、2017年頃でしょうかようやく、井上会長から「加藤先生もようやく経営が分かるようになったみたいやな」と言われました。これは嬉しかったですね。

コーチングを通じて人と人の関係性を作り出すプロセスが大事だと僕は思って、人を結びつけることに注力していましたが、きっと井上会長が言いたかったのはこういうことだと思うのです。

「経営には構造があるんだ。経営の構造を理解しないと、いくら人と人を結び付けてもあかんで」と。経営の全体を捉える大きな視座の中に、プロセスを位置づけることが重要なのだとわかってきました。

経営のプロセスと構造を結びつける「カルチャー」の重要性

今回、オライリー先生と改めて研究して、プロセスと構造を結びつけているのは極端に言うと「カルチャー」なのだと感じました。経営の構造だけ外科手術的に変えても不十分、漢方的に流れを整え人と人を結びつけるだけでも不十分。個人がいくら変わっても、構造が変わらないと、企業は変わらない。一方、構造だけ変わっても、個人が変わらなきゃ変わらないんです。今となっては当たり前のことですが、両方ともに必要なんですね。

──そこで対話型組織開発だけではない「組織カルチャー」の変革には、どのように進んでいかれたんでしょうか。

2017年に『組織は変われるか──経営トップから始まる『組織開発』」(英治出版)を出した直後に、たまたまオライリー先生が来日されていて、僕の本を見つけてコンタクトしてくれて再会しました。

僕が留学していた頃とは異なり、最近は日本企業がビジネス・スクールのケースで取り上げられることが少なくなったことを嘆くと、先生が「一緒に日本企業の研究をしてみるか?」と言ってくれたのです。僕のお客様で5社ぐらい候補を出したところ、オライリー先生が迷うことなく「AGCにしよう」と言われました。当時のAGCは島村琢哉CEOのもとでカルチャー変革の真っ最中で、「組織が変わる」ということを僕自身、目の当たりにしていました。

調べ始めると、オライリー先生が「この会社『両利きの経営』をやっているぞ」とおっしゃいました。確かにAGCが「両利き」のモデルケースだということになり、スタンフォード経営大学院のビジネス・ケースに採用され、また書籍化も実現しました。

──「両利きの経営」について、改めて教えてください。

当初、両利きの経営は、オープンイノーベーションの文脈で「知の深化・知の探索」と紹介されました。いわゆる、知識創造論ですね。しかし、オライリー先生本人に言わせると、両利きの経営の本質は、カルチャー・マネジメント、カルチャー・チェンジについての話なんです。

「新規事業を探索する組織」と「既存事業を深堀りする組織」ではカルチャー、すなわち「仕事のやり方」が違います。だからこそ、まず組織を分ける必要あるのです。これが必要条件ですね。ただ、それで組織を分離するだけだと、探索側がスタートアップ企業と同じ土俵で競争することになってしまいます。

そこで探索事業と、既存の事業を部分的に統合しましょうと。これが十分条件です。そうすると大企業のブランドや生産体制や流通といった組織能力が有利に使えますよね。

探索側と深掘り側の矛盾を引き受けるリーダーを

一方で、理屈はそうなのですが、実は根本的に矛盾があるのです。同じ屋根の下で、両者は全く違う時間軸で生きていて、異なるカルチャー(仕事のやり方)を並存させようというのですから。その結果、色々な感情的なコンフリクトやテンションが組織内で発生してしまいます。例えば、既存事業側からすると、「1円のコストを削ってやっているのに、探索側は湯水のように使って」と不満が出ます。失敗したら、槍玉にあげられることもあるかもしれません。

だから既存事業から探索事業を守ってあげないと喰い殺されてしまうような場面がありますし、探索側の成果をなるべく既存事業に還元するようにしなければいけません。また両者の評価尺度も変えなければいけませんね。それをやるには、やはり「両利きのリーダー」が必要なんですよね。

経営者として、両者の矛盾を引き受ける人がいないといけない。共通の目的に対して、それぞれ違うやり方でアプローチしているんだよね、とみんなを納得させないといけないんです。両利きの経営を実現するには、異なるカルチャーをマネジメントできる両利きのリーダーの存在が一番重要な点です。

「両利きリーダー」に必要なのは意思表示と価値判断

矛盾を引き受ける両利きのリーダーに必要なのは「意思表示」と「価値判断」です。両利きっぽい構えをとっている日本企業は多いですが、この2点が経営者に備わっていないといけません。

AGCの場合は、「自分たちはガラス製造、素材製造会社じゃなくて、高機能の素材開発企業になりたい。社会にとってエッセンシャルな会社になりたい」という存在目的があり、その上でコア事業と戦略事業(探索事業)の間で役割分担をしました。コア事業は屋台骨を支え、着実にキャシュフローを生み出すことに専念させた一方、探索領域では失敗してもいいけど、新しいことにチャレンジするという役割を与えたのです。

── 一方で「両利き」という概念が「組織カルチャー」とは、別に一人歩きして目的化しているような話もよく聞かれる印象もあります。

著書を出してから「両利きをやりたいからコンサルしてほしい」という依頼が多いのですが、両利きは目的じゃないんです。まずどういう会社になりたいというビジョンや目的があって、そこに両利きが合っているかもしれないし、同時並行での両利きじゃなくて振り子を振るように順序立てた両利きが向いている場合もあります。もちろん、まっすぐ一本鎗でいくというやり方だってあるんです。

そこで、「そもそもトップはどうなりたいとおっしゃっているんですか」と尋ねると、実はビジョンがない、ということがよくあります。

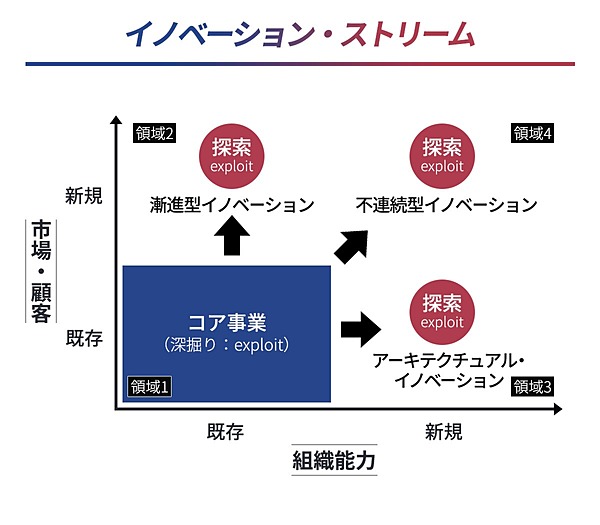

「イノベーション・ストリーム」に基づいた地図が必要

「イノベーション・ストリーム」の図をご紹介します。コア事業から、新しい組織能力を開発する右側(領域3)に出ていくのか、新たな市場や顧客を探索する上の方(領域2)に出ていくのか。右側(領域3)に行くには、普段から誰と付き合うのかがすごく大事です。

例えばAGCは自動車のフロントガラスに5Gのアンテナを埋め込むという、図で言うと右側(領域3)に向かうイノベーションを起こしました。やはりトヨタやメルセデスとの付き合いがあるので生まれているアイデアなのです。AGCが掲げる「Your Dreams, Our Challenge」そのもののイノベーションです。

一方、上(領域2)に出て行くときは自分たちの既存の組織能力を再活用するという発想なんですよね。AGCの場合、上側(領域2)であるライフサイエンス分野に打って出た経緯として、「自分たちの生産技術が、実は製薬に使えるんじゃないか」と気づいた方がいるんです。全く別の分野にもかかわらず、やっていることは一緒だぞ、うちの生産技術と生産設備が使えるんじゃないか、という発想だそうです。

そこで低分子の医薬品をつくり、そこから企業買収を経てバイオ医薬品の製造が可能になり、右側(領域4)に行ったのです。ガラスの会社が薬をつくるというのは、すごく面白い。オライリー先生はまずそこを見てAGCを面白いと思って選んだのでしょうね。

要は、両利きを実現するには、まずイノベーション・ストリームに基づいた「地図」が必要です。既存事業から次はどっちに出ていくか。そのために両利きの構えをとるということなんです。

人の気持ちが想像できて、感受性が強い

──AGCの島村CEOのようなリーダーがなぜ生まれたのでしょうか。

AGCは素材メーカーなので理系色の強い会社で、技術や原理に関心の強い人が多いのですが、島村さんは事務方、営業出身で文系の方で、傍流と言われていたそうです。かつて厳しい状況にあった化学部門を事業転換させて成長させた方です。

決して順風満帆なキャリアではなかったからこそ、人に目配せができて、人の気持ちが想像できるのでしょう。そもそも人にとても興味・関心があって、僕が対話の大切さを伝える前に、カルチャーを作り直すには対話が大事だよな、と言われました。組織の空気を感じ取る感受性が豊かな方なんですよね。カルチャーを作るのはトップの役割であり責任だ、ということを自覚されている、日本では珍しい経営者です。

日本は日本のやり方を

──お話をうかがっていると、やはり「イノベーション」なるものの流行の弊害もあるのかもしれませんね。事業開発ばかりが語られて、チームを開発するとか、組織をデザインするという観点がまだまだ希薄だと感じます。

おっしゃる通りです。なんでもかんでもアメリカ的なやり方でやろうとするのは無理があって、日本は日本流のやり方を考えたほうがいいと思います。オープンイノベーションと言いながら、探索側が「出島」化して孤立しまっている組織も多いです。

出島ではうまくいかない、というのは経営学的にはコンセンサスになってきています。それもあって両利きが今、注目されていますね。

(聞き手=山本雄生(NewsPicks NextCulture Studio)、構成=林亜季、写真=小田駿一)