【緒方恵】「生産性を上げる」だけではDXが失敗する理由

大塚商会 | NewsPicks Brand Design

2020/6/24

IT企業だけでなく、この社会変化に対してデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業が増えている。DXによって業務フローやオペレーションの効率化を図り、生産性を上げていくことが、ひいては企業のイノベーション創出につながるからだ。

1716年に創業し、日本全国の工芸技術を活かしたものづくりをする奈良の老舗・中川政七商店も、DXへの取り組みを推進し、一定の成果を果たした企業のひとつだ。その指揮を執る、CDO(Chief Digital Officer)の緒方恵氏に、DX戦略成功の秘訣を聞いた。(全3回連載)

1716年に創業し、日本全国の工芸技術を活かしたものづくりをする奈良の老舗・中川政七商店も、DXへの取り組みを推進し、一定の成果を果たした企業のひとつだ。その指揮を執る、CDO(Chief Digital Officer)の緒方恵氏に、DX戦略成功の秘訣を聞いた。(全3回連載)

生産性の根源には、強いビジョンが不可欠になる

──中川政七商店といえば、歴史ある老舗企業というイメージですよね。かつて、東急ハンズでオムニチャネルを推進してきた緒方さんが、同社を選んだのは意外でした。

率直に言うと、当時の社長だった中川政七(現会長)が語るビジョンに心の底から共感したからです。彼は「中川政七商店のビジョンは、日本の工芸を元気にすることだ!」と、常に語っていました。

つまり、自社だけでなく日本の工芸市場全体を盛り上げようとしていた。

実際に他社の老舗ブランドに対して、自社のノウハウを活かした工芸メーカーのコンサルティングなども行っていましたし、「ビジョン達成のためにできることは何でもやる」という情熱と実行力がありました。さらに、それがお客様の満足にもつながっている。

そこに感銘を受けて、話を始めて15分後くらいには入社の意志が固まっていました(笑)。

──それほど衝撃的な出会いだったんですね。

もう、頭をガツンと打たれた感覚で。もともと僕は30代になってからは「自分が何かを成し遂げたい」という欲求がなくなっている感じで、「チームとして何かを成し遂げる」ことに仕事の重心を置いていた時期だったんです。

わかりやすく言うと、音楽がやりたいというより、バンドがやりたいというか。つまり「何をやるか」よりも、「誰とやるか」が重要でした。

とにかく、中川のようなビジョンを持つ人と一緒に働きたい一心でした。正直、自分に求められる役割をあまり聞かずに入社したくらいですから(笑)

──緒方さんが中川政七商店に入社した2016年の時点で、中川社長(当時)のビジョンは社内にも浸透していたのでしょうか?

骨身にまで染みついている感じでしたね。さかのぼると、2007年に「日本の工芸を元気にする!」というビジョンが固まり、会社の変革が始まりました。

全国800社を超える工芸メーカーとのものづくりに加え、2009年から経営再生コンサルティングに着手して、これまで20社以上の再生に成功しています。

2011年には工芸メーカーの自立と成長の促進を目指した合同展示会「大日本市」をスタートし、今では50を超える工芸メーカーが参加する展示会となっています。

そんな過程を経ていたので、会社のビジョンに向けて目的を達成するためなら、変化を恐れない企業文化が形成されていたと思います。

組織の再編成と言語化の徹底でDXを促進

──CDOとして入社されて、どのようなことから改革に着手されたのでしょうか。

まず、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと、業界全体を盛り上げていくためには、オムニチャネルを含むDXに取り組んで自社を継続的に成長させる必要がありました。

それが小売業の重要な課題であることは、僕自身が東急ハンズ時代から学んできたことでもあります。

──中川政七商店は変化に強い会社だと先程お聞きしましたが、創業数百年の老舗に新参者がDXを起こそうとなると、さすがに内部で反発が生まれるような気もします……。

そうなんですよ。よく「ハレーションが起きたはず!」って、言われます(笑)。しかしながら実際は反対でした。

すでに申し上げたとおり、目的を達成するためなら変化は大歓迎するマインドが浸透していましたから。

関連資料を山ほど揃えて理論武装する必要はなくて、新たな戦略やシステムもいきなりホワイトボードで説明をするところから始められたので、最初からスピードを出しやすかった。

iStock:Rostislav_Sedlacek

──では、意外とスムーズにシフトすることができた、と。

そうですね。最初に取り組んだのは、店舗及びECのオムニチャネル化です。

各店舗の売り上げではなく、全体の売り上げをKGI(重要目標達成指標)に置かないとネットストアを有効活用できませんから。

ただ、これは会社の経営基盤を見直すことに等しい。そこで、社内の意識改革と生産性の向上を狙って、まずは組織を再編成することから始めました。

──下準備としては大掛かりですね。

当時は、販売促進やECサイト、メディアなどのデジタルに紐づく役割が部門ごとに散っていましたし、システム部門はありませんでした。

効率良くDXを進めていくためには、ひとつにまとめてOJTがしやすい環境を作ったほうがいいと、入社前に社長に提言して組織を再編成しました。

iStock:ojogabonitoo

またその前提として、戦略の伝達をスムーズにするため言語の共通化にも力を注ぎました。もともと会社のビジョンに関する言葉は非常に明確だったものの、さらに共通言語の精度を高めていこうと。

ひとつ例を挙げると、弊社には「接心好感」という言葉があります。文字通り「お客様の心に接して好感が生まれる」という志です。

当時、全体集会とかで「接客を頑張っていこう!」みたいな話がよく挙がっていたんです。でも、接客って別に「客に接する」ことを一生懸命やるのが、必ずしも正解ではなかったりする。

だから我々は「接心好感」をしよう、と。そうすればいきなりお客様に商品の話を説明することはないし、「売る」「売らない」のコミュニケーションもとることはありません。

組織を再編成し、共通言語を作ったうえで、さらにマニュアルもつくる。そこからは高速でPDCAをとにかく回していく。

土台をしっかり作ることで、なるべく早く結果を出すことにこだわりました。

──つまり、DXを進めていくためには土台が重要だと。

それには理由があります。というのも、地方中小企業におけるDX推進の手順って、大まかに分けると5段階あるんです。

それは、①意識改革 ②生産性の向上 ③売上の向上 ④利益の向上 ⑤組織の変革です。

僕の考えでは、最初の意識変革が一番重要なステップになる。しかし実際に「DXをしよう」となると、いきなり②から入ろうとする企業が多い印象です。

一方的に「RPA(デスクワークをソフトウェア型ロボットが代行するシステム)って最高らしいよ」「すべての紙をPDFにしよう」など局所的に改善を始めても、それぞれの部門で自分ごと化できないと進みづらい。

まず社会にとって、ユーザーにとって、どんな価値のある企業を目指しているのか。そのビジョンが、働き手にとっては“北極星”になる。

そして、そこにどうやって向かうか。その手段を考えることが、生産性と向き合うということです。

例えば、ずっと歩いて目的地に向かっていた人に、「こっちの方が速いよ」と自動車や飛行機に乗ることに納得してもらうためには、速さ=効率の話だけで進めると、その人のそれまでの頑張りを否定していると受け取られかねない。

ですから、正しい目的設定と認識がないと難しいし、変化に対する意識が低くてもうまくいかないんです。

──とはいえ、全員で“北極星”を見据えていても、「これまでのやり方」にこだわって変化を起こせない企業もありそうですよね。

ありますね。それは「木こりのジレンマ」と呼ばれるものです。

これは何かというと、刃こぼれした斧で木こりが懸命に木を切り続けているんですが、頑張っているわりに成果が出ない状態を指します。

ちょっと手を止めて刃を研いだり、なんならチェーンソーを導入するだけで劇的に生産性が上がるのに「忙しくってそんな暇はない」と思い込んでしまって優先順位が歪んだり、「ずっとこれでやってきた」と慣習に囚われたりする。日本の中小企業には、そんな事例がごまんとあります。

時間は最重要資源であり、生産性とは目標に効率良く近づく行為です。

残業してでも効率の悪い方法で頑張ろうとするのではなく、「時間こそが最も重要な資源である」という意識改革を徹底しなければなりません。

そしてひとつの作業が自動化すれば、余った時間で会社をより良くするプランを考えられますから。

DXの到達点は「CX=Culture Transformation」である

──緒方さんにも「木こりのジレンマ」はありましたか?

弊社は「創業300年の老舗ベンチャー」と形容されるほど改革に前向きな風土と、「日本の工芸を元気にする」という強いビジョンがある。

だから、実際にDXを推進しても意識改革はスムーズでしたし、入社1年目で一気に進みました。そういう意味では「ジレンマ」はあまりなかったと思います。

実際に行った施策としては、各種データのクラウド化とそれに連動する参照系を中心としたシステムの高速化。

様々なSaaS(Software as a Service)の導入に加えて、細かいところではPCの全入れ替えやモニターの支給などを実施しました。

先程、大上段に構えて“北極星”の話をしましたが、それがあった上で、シンプルにデジタル環境を刷新すれば、時間対効果の高い働き方ができるようになるのは間違いありません。

──今は、コロナ禍の影響でDXに着手する企業も増えています。御社にも変化はありましたか?

テレワークを実施しましたが、「WEB会議って便利だね」みたいな、オペレーション向上のメリットは些細なことだと思います。

それよりも、「テレワークって意外とやれるね!」と、これまで考えたこともなかったことも、やってみたら意外とやれるという成功体験を組織全体で得られたことが、最大のメリットではないでしょうか。

変化に対して無駄に恐れないという自信を得ることは、企業文化を強くしますよね。

この世界は強い者、賢い者ではなく、変化や適応できる者が生き残る。今こそ改めてイノベーションと向き合う時期だと感じています。

──強い意識を土台に、高い生産性を実現する。その先にある理想的な企業や組織は、どのような姿でしょうか。

役職や年齢を問わずに、生産性の向上について僕を含めたシステム部門にどんどんわがままを言ってくる状態が理想です。

言い換えるなら、「現状に満足しないマインド」が定着している状態。こうなると難しいのは、そのわがままの全てを短いリードタイムで解決し続けるための工数の確保です。

そうなると、社内だけで開発・解決するということではなく、SaaSを含めた様々なシステムを「編集する」という視点がますます重要になってくる。だから、弊社のシステム部門の名称も「システム編集課」にしているんです。

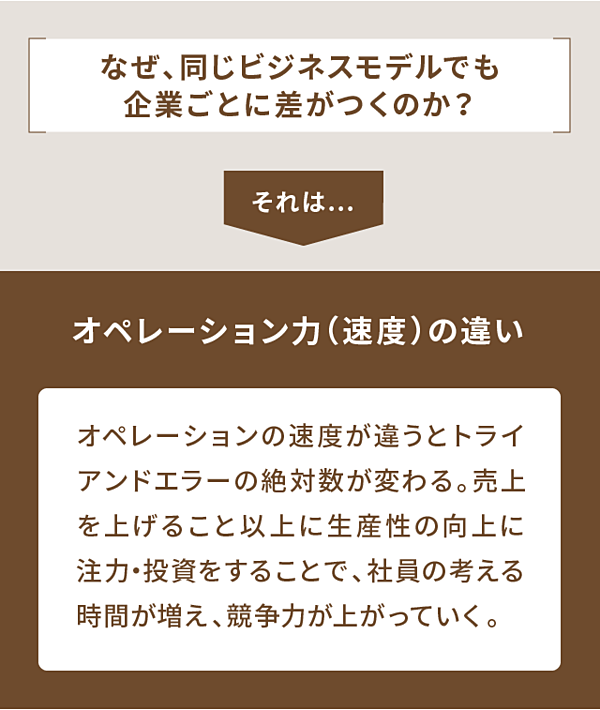

DXによって作業効率を上げ、オペレーション力を上げる。それにより考える時間が増えることで、全員でビジョンを達成するためにプランを考えて、全員で変化し続ける。

考える人が増えるわけですから、社内にたくさんのOSが並んでいて、多角的な演算を超高速で回せる状態になるようなものです。

そうすることで競争力が上がっていくのだと思います。そういう意味では、DXの到達点は「CX=Culture Transformation」なのかなと。

その企業文化の獲得が、CDOとしての僕の課題でもあります。

DXって、単なるデジタル化=文明開化の話ではないと思うんです。企業の明確なビジョンに向かって走って、変わり続けるイノベーティブな「文化」を創ることがゴール。

各方面のオペレーションを最速にするために、デジタルツールを提供しつつ、全員が現状に満足せず、変化改善をし続ける。その企業文化の獲得こそがDXの本当の意味だと考えています。

(編集:海達亮弥 執筆:浅原聡 撮影:玉村敬太 デザイン:鈴木康弘)

大塚商会 | NewsPicks Brand Design