雨や曇りでも太陽光エネルギーを活用するなら、宇宙から送ればいい:「宇宙太陽光発電」の研究開発が進行中

コメント

注目のコメント

僕は、多少効率が落ちてもゴビ砂漠に太陽電池を敷き詰めた方が遥かにコスパがいいと思うんですがどうでしょう。

ちなーみに宇宙太陽発電は地球に優しいって考えは、長期的にはそうじゃないかもです。送電されたエネルギーは、何かに使われて、最後には熱になります。つまり、地球への太陽からの熱入力が増えることを意味します。いわば地球を宇宙から電子レンジで温めるみたいなもんですね。

まあ、今の発電所何機分とか、そんな規模なら無視できるレベルですが、遠い将来、地球の陸地面積の数%とかの規模の宇宙太陽光電池ができると話は違います。

一方、地上の太陽光発電は、どのみち地球に届く熱だったので差し引きゼロ。とはいえ反射率が変わる分の熱入力は増えますが。

まあそんなわけで、人類のエネルギー問題の解決策は、

1. なによりも需要抑制

2. 化石燃料の、地球内での再生可能エネルギーによる代替

それと、未踏の場所は資源の山、なんていう何世紀か前の東インド会社みたいな発想からそろそろ卒業しようぜ人類。宇宙に行くのは資源のためなの????

宇宙進出がなんでも解決してくれる、なんてお花畑思考もいい加減やめましょう。地球で起こした問題は責任持って地球で片付けてから宇宙に行きませんか、人類さん?中国の科学者は、1970年代から、宇宙における太陽光発電の構想を持っていたと言います。中国は、地上のエネルギー資源は全て米国に押さえられていると考え、また、米国にエネルギー資源輸送を止められるのを恐れています。

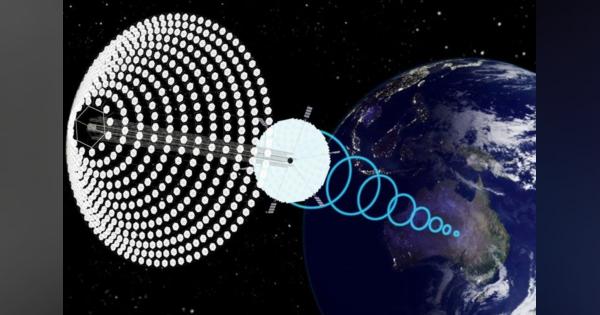

宇宙から直接中国に電力を送れるのであれば、中国は米国の妨害を怖れる必要はなくなるでしょう。また、宇宙での太陽光発電は、地上での太陽光発電の6倍の発電強度があると言います。この技術を中国が欲しがるのは当然だと言えます。

中国は、2021年から2025年にかけて、中型小型の太陽光発電装置を打上げて実験を行い、2030年には次のステージに入り、メガワット級の実験太陽光発電装置を製造して地上3万6千キロメートルの静止軌道に乗せ、2050年までにギガワット級の太陽光発電装置を商業的運用を開始するとしています。

しかし、中国の科学者は、宇宙太陽光発電装置の重量は1,000トンにもなると予測しています。2019年12月に中国が発射に成功した「長征5号」ロケットは、現在、低軌道に25トン、静止軌道であれば14トンのプラットフォームを運搬することができますが、それでも、とても足りません。

記事では、数千個の部品を打上げて宇宙で組み立てる技術について触れていますが、中国は、3Dプリンターを用いて宇宙で発電装置を製造するとしています。これによって、小型部品を何度も宇宙に打ち上げる手間を省くことができるとしています。しかし、3Dプリンターを用いて宇宙で装置を製造するとしても、同等以上の重量の材料を宇宙に運搬しなければならないことに変わりはないように思うのですが。

記事にもあるとおり、米国は政府の関与が薄く、技術開発がなかなか進んでいません。日本も宇宙太陽光発電を研究して10年になりますが、実用までには時間がかかるでしょう。これまで中国は、技術開発の際には、米国などから技術を盗むなどして取り込んできました。それでも中国は、共産党が全ての国内資源を動員することができます。中国が初めて新しい技術開発の先頭に立つのかどうか、今後の開発競争の状況に注意する必要があります。