企業文化と経営戦略は一体。3年で文化を変えて、未来へ

2020/2/14

バブル崩壊からの20年、インターネットの浸透やビジネスモデルの短命化、消費者ニーズの変化、生産人口年齢の減少、企業のデジタルシフトなど、さまざまな要因から大きく社会は変化した。

これからの20年、さらに大きなパラダイムシフトが待ち構えている社会において、企業が成長を続けるために、人や組織はどう変化すべきなのか。

2019年12月10日(火)に東京・虎ノ門ヒルズフォーラムで開催された「Next Culture Summit」のセッション、『未来をつくる組織力の源泉とは 〜 新しいヒトの集い方 〜』では、未来をつくるのは、「文化」なのか、尖った「個人」なのか、未来をつくる改革実践者による新しい組織論を展開。

アビームコンサルティング戦略ビジネスユニット/執行役員/プリンシパルの斎藤岳氏をモデレーターに、丸井グループ代表取締役社長CEOの青井浩氏と、ユーザベース代表取締役社長の稲垣裕介氏がディスカッションする。

20年で社会は大きく変化する

斎藤 2025年を変曲点として世の中は大きく変わると言われています。

それに対して経営者は2パターンに分かれており、一つは「自分は5年後に引退するから」と逃げ切るパターンと、もう一つが「5年後とは言わず、20年後を見据えて次世代のために仕組みを作ろう」と種を蒔くパターンです。

では、20年後はどういった社会になっているのでしょうか。

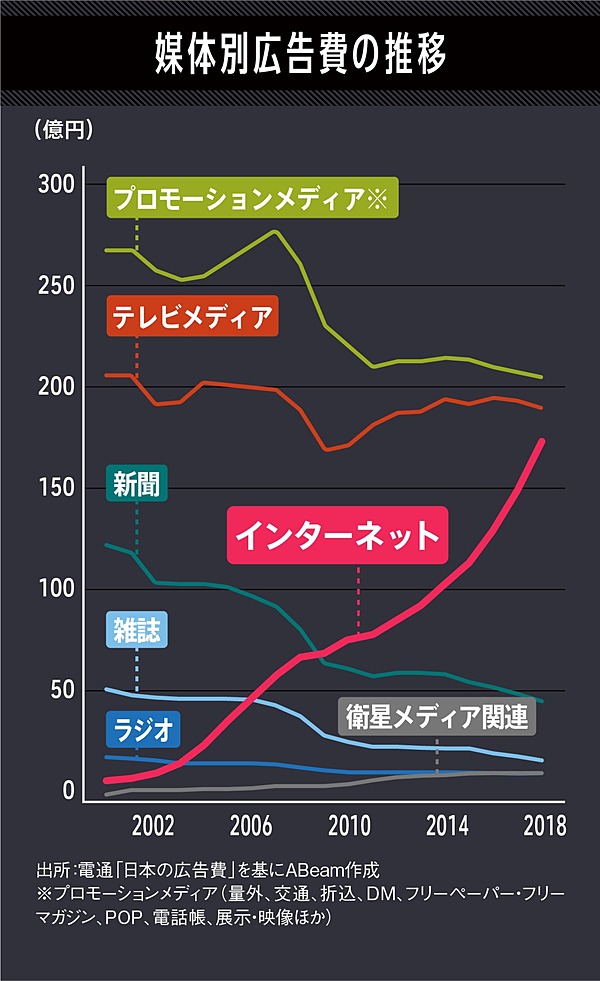

これまでの20年間を振り返ると、たとえばメディア市場では、それまでほとんど存在しなかったインターネット広告が、あっという間に新聞広告を抜いて、テレビメディアに迫る勢いに成長しました。

会社を選ぶ基準にしても、「会社の将来性」で選ばれていたのが、今は「仕事の面白さ」が選ぶ基準に浮上しています。

求められるビジネスパーソン像も変化しており、アメリカの経営コンサルタント、トム・ピーターズが2001年に「ビジネスパーソンは“雇われ人”から、切磋琢磨して達人を目指す“ブランド人”になる」と予測した内容が、20年経って現実になり始めています。

そして、デジタル化が加速するこれからの時代は、「大局観を持って高度な判断を行う」「次世代のビジネスを創造する」「人間ならではの役割を果たす」など、人間の役割はよりユニークで高度なものに変わっていくでしょう。

実際、アメリカの「職業別就業者シェアの推移」を見ると、サービスに関する職業や、技術職・専門職・管理職が伸びている一方で、オペレーションに関する職業が減っています。

また、オペレーションに最適化されたヒエラルキー型の組織も減っています。

アビームコンサルティング 戦略ビジネスユニット/執行役員/プリンシパル 斎藤岳

こうした変化の中で、2040年の組織を語るキーワードは「プロジェクト」「プロデュース」「パーパス」の3つだと考えています。

オペレーションが自動化された社会では、人間の役割はイノベーションとトランスフォーメーションに変わります。

すると大きなヒエラルキーの組織は縮小し、プロジェクト型の組織が増えることになる。

そしてプロジェクトが増えると、そのプロジェクトに意味を持たせ、専門能力を持ったプロフェッショナルを集めてプロデュースする能力が必要となります。

さらにプロジェクトがたくさん生まれるようになると、それらを束ねるためにはパーパス、つまり存在目的とそれに対する共感が必要です。

これからの20年を考えるには、この3つのキーワードが欠かせないと考えています。

何のために働いているのかを問いかける

斎藤 これからの企業に必要なのは「パーパスドリブン」になることだと考えているのですが、丸井グループは業績が苦しかったとき、パーパスやミッション・ビジョンを見直したと聞きました。

それが事業や組織にどんな影響与えたのか教えてください。

青井 丸井グループは2003年に大きな人事制度改革をしたことで、社員と経営との信頼関係が断ち切られてしまい、会社の雰囲気は非常に悪くなりました。

丸井グループ 代表取締役社長CEO 青井浩

私は2005年に社長に就任したのですが、2007年から業績が悪化し、創業以来初の赤字決算を2度も経験するなど、いつ潰れてもおかしくないような経営危機が続きました。

非常に冷たいアウェイな空気の中で、どうやって立て直したらいいのか。考えた結果、本音で膝を突き合わせて話し合うしかないと思ったんです。

そこで、まず人事制度を元に戻すために、なぜ制度を戻すのか、その理由を丁寧に手紙に書いて全社員に渡しました。

その手紙で伝えたのは、私たちは何のために仕事をしているのか、なぜこの会社で働いているのか、この会社で働くことで何を成し遂げたいのか、働く意味や働きがいを一緒に見つけていきたい、と。

その後、ほぼ全社員との対話を始め、10年という長い月日をかけて企業文化を変えました。すると業績も立ち直り、10年前とはまったく違う会社に生まれ変わったと思います。

斎藤 変革する中で「ファッションの丸井」というイメージから「ライフスタイルの丸井」へと変わっています。ビジネスモデルを変革する上で苦労した点はありますか?

青井 丸井は「ファッション、ヤング、赤いカード」のイメージが強く、1980年代の後半は、この3つの要素で大ヒットしたため業績が好調でした。

しかも、1990年に業績のピークを迎えた頃には、30期連続で増収増益だったんですね。

しかし、バブル崩壊をきっかけに業績は急落。そこから10年以上、業績が停滞することになりました。

問題は、業績を回復できないのにも関わらず、既存のビジネスモデルから脱却できなかったこと。

バブル崩壊後に世の中はガラリと変わったのに「もう一度、増収増益を実現させたい」と過去の成功体験にしがみついていた。

未来に向かって進むためにはビジネスモデルを変える必要がありましたが、「ファッション、ヤング、赤いカード」の3つを変えたら丸井ではなくなると大反対されたのです。

斎藤 具体的に、どう変えたのですか?

青井 それは、先ほどの社員との対話で、何のために働いているのか、どんなときにやりがいや喜びを感じるのかを一人ひとりから聞きました。

すると、たとえば「自分が異動するときにお得意様が花束を持ってきてくれたことが嬉しくて涙が出た」といった話がたくさん出てきたんですね。

当社の社員は人が好きで、お客様に喜んでもらうことを喜びに感じる人が多かったので「じゃあ今のビジネスで本当にお客様に喜んでもらえているのか」と問いかけた。

社会もお客様も変わっているのだから、我々も変わらないといけない。そのためにはどうすればいいのかを一緒に考えていきました。

斎藤 骨の折れる取り組みだったと思いますが、企業文化を変えるのはそういった積み重ねが大切なんですね。

メッセージをクリアにした、バリューの言語化

稲垣 ユーザベースは創業時から変わらず「経済情報で、世界を変える」というミッションを掲げています。

ユーザベースは私を含めた3人で共同創業した会社なのですが、もともと投資銀行や戦略コンサルファームで働いていたときに、データ分析や資料作りが手作業で効率が悪く、労働集約型でしかできない仕事の仕方に課題を持っていました。

この原体験から生まれたのが、労働集約な仕事から人を解放して、よりクリエイティブな仕事ができるように世界を変えていく思想。

これがミッションとなり、まったくブレなかったことで、今までまっすぐに事業を伸ばすことができました。

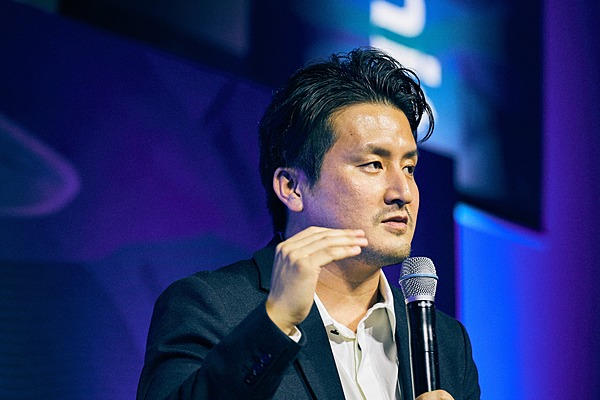

ユーザベース 代表取締役社長 稲垣裕介

ただ、バリューに関しては紆余曲折がありました。

3人の創業者のうち、私はエンジニア側で、残りの2人はビジネス側ということもあって話が全然合わず、創業からの1年間は喧嘩が続いたんです(笑)。

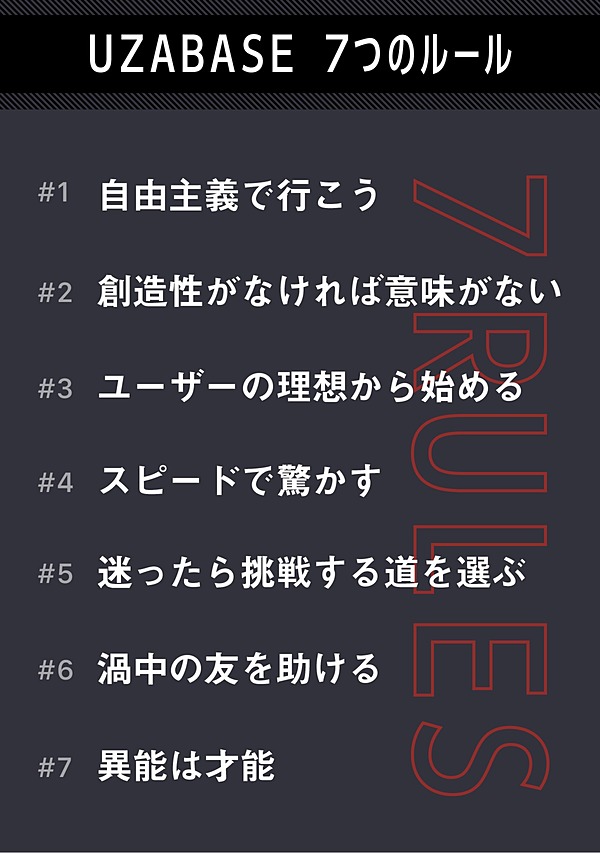

でもその1年間で少しずつお互いの仕事の多様性を理解し、ようやく現在のバリューである「7つのルール」の原型ができました。

ただ、当時は規模が小さかったこともあってバリューを言語化しておらず、50人規模になったとき壁にぶつかりました。どれだけ話しても伝わらず、会社が内部崩壊しそうになってしまって。

それを機に、バリューを言語化してからは、内部崩壊が起きることなく現在に至っています。今はグローバルを含めて800名の組織になっていますが、共通の価値観として浸透していますね。

過去の成功体験から抜け出すには

斎藤 次は、「未来をつくる組織の形」について聞きたいのですが、組織づくりのコツや苦労した話などを教えてください。

青井 苦労したのは、過去の成功体験からなかなか抜け出せなかったこと。

今までやってきた仕事を変えないといけないけれど、変えることが心配で不安で変われない。どうすれば変えられるのかを考えるために、各部署を観察して周ることから始めました。

わかったのは、同じ仕事に長く就いている人が集まった部署は変化に対して頑なで、人の流動性が高い部署は変化に対して柔軟性があったこと。

そこで、グループ会社などに点在していた全社員の所属を持ち株会社に変えて、グループ内のどの会社・事業にも希望すれば異動できるようにしました。

すると、ベテラン中心の組織にも他の分野から人が入るようになり、「なんでこの仕事をやっているのか」という会話が日常的に生まれるようになったんですね。

ベテラン社員は理由をうまく説明できず、「それなら、あなたが言うように変えてみよう」と少しずつ変化が生まれるようになりました。

組織に流動性を作ることがすごく大事だと実感しましたね。

稲垣 組織づくりで大切なのは、遠心力と求心力のバランスを保つことだと思っています。組織の人数が増えていくとどうしても創業者が神格化されてしまいます。

トップダウンではなく、一人ひとりが意思決定できて、次の事業を生み出せるような文化作りが課題になりました。

そこで、SPEEDA以外の事業、たとえばNewsPicksやFORCASなどはすべて子会社化して社長を置き、各子会社が自由な意思決定で経営体制を作れるようにしました。

約束事にしたのは、ミッションとバリューをブレさせないこと。あとは、それぞれが信じる道を進んでもらったことで、今は想像を超えるビジネスの発展が生まれています。

ただ、それでも遠心力で吹き飛ばされてしまわないように、グローバルを含めたグループ間で連携し、いかにシナジーを生んでいくかが次の挑戦だと思っています。

“手挙げの文化”で主体的な成長を促す

斎藤 次世代人材の獲得や育成についてはいかがでしょうか。

青井 当社には「人の成長=企業の成長」という経営理念があります。

企業は人が成長する以上に成長できないからこそ、人が成長し続ける場をつくるのが企業の役割だと考えています。

そこで、営業時間内でも勉強会や研究会、新しいプロジェクトを立ち上げるなど、成長支援の場をたくさん用意しているんですね。

ただ、自分で手を挙げた人しか、その機会を活用できません。これを「手挙げの文化」と呼んでいます。

「手挙げの文化」を始めたきっかけとなったのは、数百名の幹部が集まった経営方針共有会で、寝ている人がいたことでした。

その後の経営戦略に関する会議でも、毎回必ず誰かが寝ている。なぜ会議で寝る人が出てしまうのかを考えた結果、強制的に呼んで集めているからだということに気づいたんです。

そこで、強制参加の会議を一切やめて、参加したい人だけが出席する会議にしたところ、寝る人が一人もいなくなりました。

だからなんでも手挙げにしようと、プロジェクトや勉強会、異動も自ら手を挙げてもらっています。

斎藤 経営戦略の会議から変えたのは、大きなインパクトがあったでしょうね。

青井 そうですね。新入社員でも経営戦略の会議に出られるので、若い人はすごく喜びました。

一方、困ったのはベテラン社員。今までは一番早くトップから経営戦略を聞いて、それをメンバーに伝えていましたが、手を挙げないとその仕事はなくなります。

ベテラン社員も含めて、あらためて主体性を持ってもらえるようになったのは、とても良かったです。

稲垣 「Willの醸成」と言っているのですが、結局意思がないといい仕事はできないんですよね。個人が望むキャリアを承認して、そこに責任を持ってもらう。

経営として、個人のWillの醸成からスタートするフィードバックシステムを作るのも必要なことだと思っています。

経営戦略を実現できる企業文化をつくる

斎藤 最後に、企業文化を経営戦略として問いただすというテーマについて伺いたいと思います。

青井 このテーマは、我々の軌跡そのもの。経営戦略としては、かつての大成功したビジネスモデルを180度転換し、古い事業モデルから新しい事業モデルに約10年かけて変革していきました。

でも、いくら良い戦略を描いても「それをやるとアイデンティティが壊される、自分たちではなくなる」と言われてしまう。

そもそも企業文化を変えないと、経営戦略は実現できないのです。10年かかる覚悟で企業文化を変えていくことが大切だと思いますね。

斎藤 アビームコンサルティングでお客様の戦略の策定を支援する際も、戦略を立てたもののお蔵入りするケースはあります。

腰を据えて文化を変えた上で、戦略を実行するのが大事ですね。

稲垣 私は経営戦略と企業文化は一体だと考えています。

ユーザベースは経済情報とテクノロジーを組み合わせて事業を展開していますが、エンジニアからすると経済は一番縁遠い存在です。

だから経営戦略と企業文化が融合していないと、そもそもチームを組めなかった。

「7つのルール」によって、多様な職種の人が一緒に働ける環境、企業文化を整備できたことで、経営戦略が実現できています。

青井 そうですね。働く人からしたらワークアズライフの考え方はとても大事で、仕事と人生をあまりに分けすぎると、なんのために仕事をしているのか、働きがいや生きがいが結びつかなくなります。

自分の人生としてやりたいことをやる、そういう場に会社がなっていくことが、未来に向けて大事なことではないでしょうか。

(文:田村朋美、写真:小池大介、デザイン:村木淳之介)

※このセッションはアビームコンサルティングの協賛でお届けしています。