“映え”の先駆者BOTANISTが実践した「SNS競争優位」の作り方

Instagram | NewsPicks Brand Design

2019/8/28

SNSを主軸としたプロモーションで認知を高め、成功する新興ブランドが登場しはじめている。「植物と共に生きる」をコンセプトに、シャンプーやボディーケアなどの消費財を提供する「BOTANIST(ボタニスト)」もその1つだ。

BOTANISTはInstagramを活用したブランディングにより、たった数年で国内外で支持される大ヒットブランドに成長した。

同ブランドを展開するI-ne(アイエヌイー)取締役の伊藤翔哉氏と、フェイスブック ジャパン クライアントパートナー マネージャーの佐藤太泰氏に、その戦略を聞いた。

BOTANISTはInstagramを活用したブランディングにより、たった数年で国内外で支持される大ヒットブランドに成長した。

同ブランドを展開するI-ne(アイエヌイー)取締役の伊藤翔哉氏と、フェイスブック ジャパン クライアントパートナー マネージャーの佐藤太泰氏に、その戦略を聞いた。

レッドオーシャンで市場シェアを取る

──ブランドの生存確率が数%と言われるレッドオーシャンの消費財市場で、BOTANISTは2015年の発売からシリーズ累計出荷数5000万本超。新興ブランドとして異例の大ヒット商品となっています。

伊藤 BOTANISTが誕生したのは2015年1月。それまでは、欧米ではやり始めたビューティー系のトレンドをいち早く商品化して、日本でECを中心に展開するビジネスをしていました。

しかし、それではビジネスがスケールせず、限界を感じていたんです。

I-neは「幸せの連鎖を世界中で起こす」ことを目指して「Chain of Happiness」を理念に掲げているのですが、それが十分に体現できていなかった。

幸せの連鎖は「規模の経済」で拡大できます。大きな市場で大きな売り上げを作り、世の中にインパクトを与えることで「幸せの連鎖」を広げたい思いがありました。

そこで、得意とする「女性向けの美容商材」と「デジタルマーケティング」を掛け合わせて「レッドオーシャンの消費財領域で、数%でもシェアを取ればインパクトが大きい市場」で勝負しようと考えました。

そして着目したのがシャンプーです。

当時、シャンプーの市場規模は約1550億円。ここで1%でも取れば15億円のシェアを獲得できることになります。

ボタニカル×シンプル×製品パフォーマンス

──BOTANISTの立ち上げまでには、どのような道のりがあったのでしょうか。

伊藤 当時のシャンプー市場は、「ノンシリコンシャンプー」の盛り上がりが落ち着き始めたタイミングでした。

その頃から海外では潮流だった「オーガニック」に注目していましたが、価格と機能性のバランスをとるのに限界があり、マスに流通させることは困難でした。

そこで、機能性とオーガニックの最適バランスを考えた「ボタニカル」のコンセプトを考えたのです。

そこから商品開発を始めたのですが、圧倒的な製品パフォーマンスのシャンプーを作らない限り、大手メーカーには絶対に勝てません。

だから、既存商品を圧倒できるような、製品パフォーマンスの高いシャンプーの製造を始めました。

同時に、I-neの強みであるインハウスのクリエイティブチームが試行錯誤を重ね、デザインを作り込みました。

完成した容器は透明でシンプルだから一見目立たなそうですが、サンプルのボトルを持ってドラッグストアのシャンプー棚にこっそり並べてみたところ、逆に目立ったんです。

これは勝機がありそうだと思いましたね。

──発売前のリサーチなどはされましたか?

伊藤 一般的な市場のリサーチはしましたが、シャンプーの平均価格は約700円前後で、BOTANISTは1400円です。

データだけ見ると「勝てない、やってはいけない」という答えしか出ません(笑)。

BOTANISTは価格もコンセプトも他にない、新しいカテゴリへの挑戦。

定量的なデータはもちろん大事ですが、感覚やセンスなど定性的な部分も重視して、美容系やアパレル系の “イケてる人”たちにヒアリングをしました。

すると、容器・中身ともにポジティブな反応を得られたので、思い切って商品化に踏み切った形です。

マス広告を使わず、Instagramで発信

──完成した新商品を市場に投入する段階で、BOTANISTは通常の消費財マーケティングとはまったく違うアプローチをされました。

伊藤 そもそもマスマーケの予算がなかったので、オンラインで認知を取ろうと考えました。

実はBOTANISTより前に、美容家電ブランドの「SALONIA(サロニア)」を立ち上げ、デジタルだけで大きく認知と売り上げを伸ばしてきた実績とノウハウがあったんです。

SALONIAはヘアアイロン製造本数日本一のブランドに成長している。

佐藤 SALONIAはどれも高レビューで、エモーショナルなものも多いですよね。

伊藤 そうですね。そうした高レビューを見たバイヤーさんに一気に認知が広がって、ヘアアイロン製造本数日本一のブランドになりました。BOTANIST も同じようにオンラインで認知を取ろうと考え、着目したのがInstagramです。

2015年当時のInstagramは今ほど利用者が広がっておらず、オシャレな人や美容の感度が高い人など、いわゆるアーリーアダプターが普段使いしていた頃。

これは間違いなくはやるだろうし、これから一般にも広がっていきそうだと思い、すぐにアカウントを作りました

──当時は今ほどSNSの棲み分けがなかったと記憶していますが、他のSNSではなくInstagramに注力した理由はありますか?

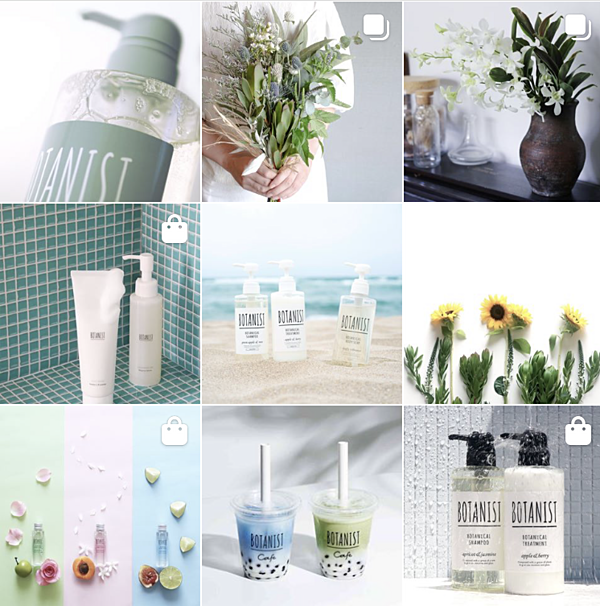

伊藤 近い未来、日本でもInstagramはインフルエンサーが活躍する場所になるだろうと思ったのと、InstagramならパッケージにこだわったBOTANISTの世界観を、ビジュアルで広めやすいだろうと思ったからです。

BOTANISTが作った「映え」文化

──まだSNSマーケティング自体が確立されていない世界で、どのような戦略を取ったのかを教えてください。

伊藤 目標にしたのは、アーリーアダプターや今でいうインフルエンサーの認知を取って、その実績をバイヤーさんに理解していただき、バラエティショップやドラッグストアの商品棚で展開すること。

そこで、東京や大阪のスタイリストやアパレル関係など、モデルやセレブに影響をもたらす局地的な人気者に「使ってよかったらInstagramに投稿してね」とサンプリングすることから始めました。

インディーズのアパレルブランドがミュージシャンに洋服を渡し、ライブ等で着てもらうような感覚と似ているかもしれません。

すると、その人たちが次々とInstagramにポジティブな投稿してくれたことで、瞬く間に影響の幅が広がりました。

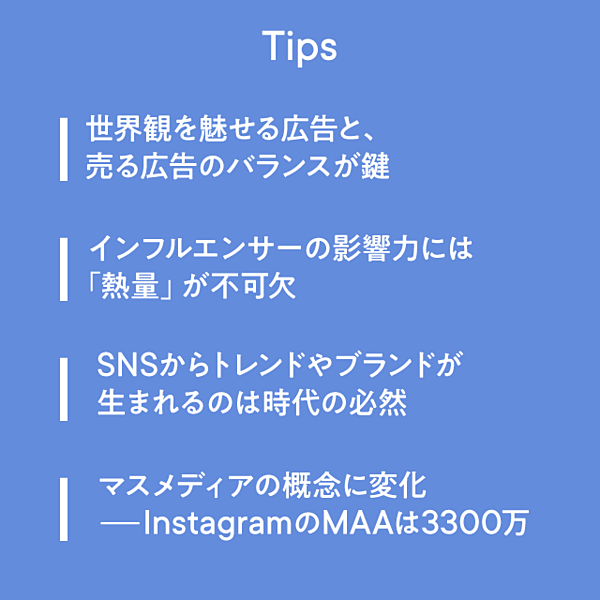

佐藤 Instagramのマンスリーアクティブアカウント(以下MAA)は現在3300万を超えていますが、2015年当時は810万だったんですね。

I-neさんは、そのイケてる約800万の心をつかんだ。

今でこそインフルエンサーが商品と撮った写真をSNS投稿するのはよくありますが、当時はインフルエンサーという言葉も、インフルエンサーマーケティングも存在しなかった時代。

影響力のある人がBOTANISTを持って写真を撮り、Instagramに投稿すること自体がオシャレだと認識され、まさにBOTANISTは「映える」文化とインフルエンサー文化を作ったんだと思います。

──Instagramで認知を取り、店舗の棚に並ぶようになってからは、どのような戦略を取ったのでしょうか。

伊藤 選択肢として、テレビCMはありました。でも、毎日のようにデジタルのメディアが誕生していたし、今ほどインフルエンサーマーケティングも飽和状態じゃなかった。

だから、まだやれることがたくさんあると判断し、そのままオンラインで認知を取り続けました。

交通広告などデジタルとリアルのマーケティングを融合させるようになったのは、ドラッグストアの取り扱い店舗が1万店を超えたあたりからです。

佐藤 直近でも、Instagramで「ショッピング機能」や「IGTV」など新しい機能をリリースすると、I-neさんはいつもすぐに使ってくれます。

本国で先にリリースした機能があると「日本はこの機能をいつから使えるのか」と電話がかかってきて、僕も把握しきれてないこともある(笑)。この圧倒的なスピードが優位性の源泉だと思います。

インフルエンサーは飽和状態

──今、他のブランドが同じSNS戦略を取った場合、同じようにヒットブランドをつくれるのでしょうか。

伊藤 かなり難しいと思います。InstagramもMAAが3300万という巨大媒体になっているので、5年前に比べるとアーリーアダプターの人たちの温度感は少し違うと思うんです。

佐藤 何より、インフルエンサーを取り巻く状況が大きく変わりましたよね。

当時は数も少なく、一部のインフルエンサーが大きな影響力を持っていましたが、今は数が増えて細分化し、誰が本当に影響力を持っているのか測りづらい。利用者も不自然なPR投稿には「これは広告だ」と気づいて反応しなくなっています。

それに、影響力があるインフルエンサーだったとしても、その人が商品を本当にいいと思っていなかったら、見ている人に伝わってしまいますよね。

伊藤 たしかに、リーチ力を持つインフルエンサーでも投稿に熱量がないと反応はないですね。

そこでいうと、ダレノガレ明美さんのアパレルブランド「CAROME.」とアイライナーを共同開発したのですが、ダレノガレさんの熱量あるInstagram投稿の影響力がすごかったという事例はあります。

メーカーと共同開発している様子をストーリーズにアップしたり、熱量のある文章と写真を投稿したり、ある意味でリアリティショーのような投稿がものすごい影響力になりました。

PR案件とは何十倍も違う反応が得られたんじゃないかと思います。

そういう熱量の高い本物のインフルエンサーとブランドをつくることができたら、SNSから大きなヒットブランドが生まれる可能性は大いにあると思います。

いずれにしろ、過去のやり方にとらわれず、常に新しい手法をテストし続けるのが大切ですね。

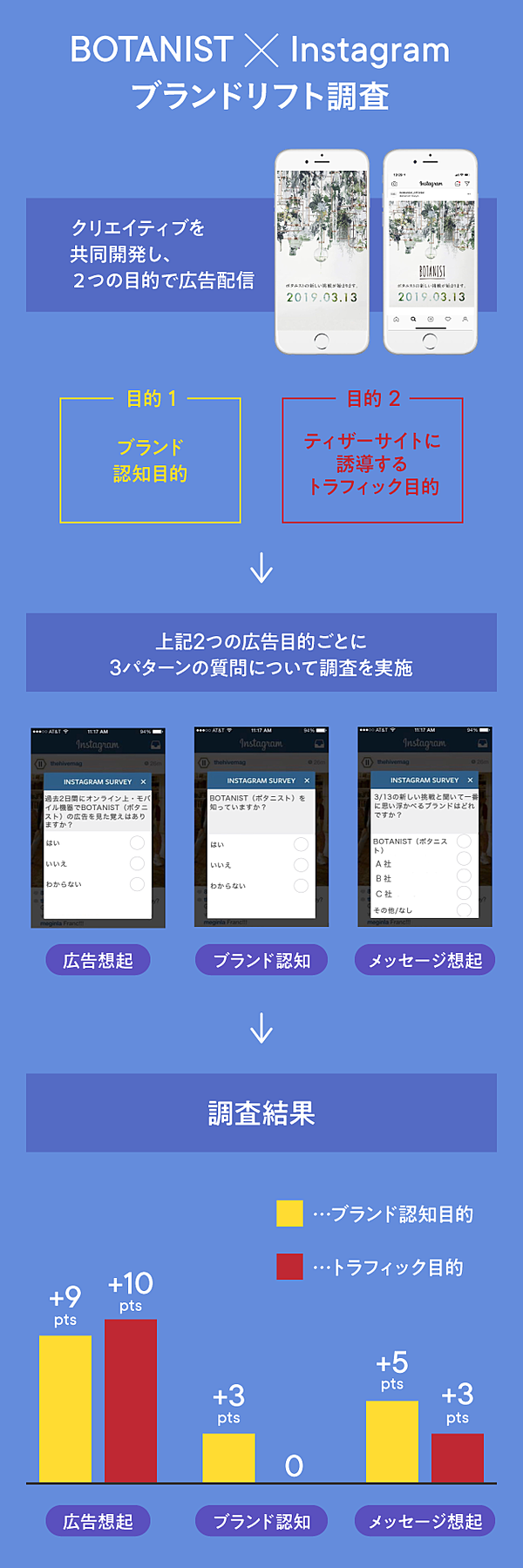

絶妙な広告バランス

──BOTANISTはInstagramでのコンテンツの見せ方も秀逸です。

伊藤 I-neのクリエイティブチームは、売るためのクリエイティブではなく「世界に認められるブランドをつくる」というマインドでブランディングだけを考えています。

一方で、セールの情報を告知して売り上げにつなげるような、獲得系の広告も並行して配信する必要がある。

両者が成り立つ企業体制を作れたことが、共感されるビジュアルにつながったのだと思っています。

──売りたい側とブランディングする側で、絶妙な綱引きがあったのですね。

伊藤 トップ同士でバチバチに議論はしていましたが(笑)、最終的に広告費の数%は、CPAを一切見ない広告を作ることで落ち着きました。

佐藤 この戦略が秀逸だったので、僕が関わり始めた2年前には、すでにBOTANISTは大手メーカーに引けを取らない、国内ビッグブランドになっていました。

SNSなくしてブランドはつくれない

──SNSからトレンドが生まれる現象について、伊藤さんはどうお考えですか?

伊藤 もはやSNSを使わずしてトレンドを生み出す方法がわかりません。

ブランドをつくるにしても、今のご時世でSNSなくしてブランドをつくり上げようとしたら、かなり遠回りだと思うんですね。

どこかでブランドを知ったとき、わざわざ公式サイトを検索するのではなく、Instagramでの発信を見る方が圧倒的に多くなったと思うんです。

だから、SNSからトレンドやブランドが生まれるのは当たり前という認識を持っていますよ。

佐藤 I-neさんの戦略を見ていると、今の時代におけるマスメディアの定義って、何が正しいんだろうとよく考えます。

新聞や雑誌などの発行部数が多いものなのか、一家に一台のテレビなのか、それとも一日に何度もアクセスする個人のスマホなのか。

伊藤 Instagramは3300万のMAAがありますし、一日の接触回数や時間も多い。むしろ、これからはInstagramがマスメディアなのかもしれないですね。

特にBOTANISTがターゲットとしている層は、SNSがマスメディアになっている気がします。

──SNSでブランドをつくるにあたって、大切なことは何でしょうか。

伊藤 ありきたりですが、最適なコミュニケーションを取ることに尽きると思います。一方的な発信をしていたのでは、SNSによるブランドマーケティングはすぐに崩れます。

フォローしてくれている人はどんな情報が欲しいのかを理解して、フィード上でノイズにならないような配信を意識するのが大切。

それから、Instagramは双方向のコミュニケーションが取れる場なので、フォロワーさんにコメントをもらえるようなクリエイティブの投稿は必要だと思います。

聞かないにしても、数パターンの広告をつくって配信すれば、エンゲージメントやコメント内容から求められていることがすぐにわかります。

僕らも、市場調査をするよりも確実に商品開発に反映できる意見を、常にフォロワーさんからもらっていますよ。

I-neが展開するリラクゼーションドリンク「CHILL OUT」。Instagram上で認知を拡大してきた(日本コカ・コーラ社との新合同会社Endianへのブランド移譲を2019年8月に発表)

「エシカル消費」時代に、選ばれるブランドへ

──今後、BOTANISTをさらに成長させていくためにどのような戦略を描いていますか?

伊藤 ブランドとしての機能や情緒面だけでなく、ブランドのストーリーやメッセージに共感して使っていただく人を増やすこと。

たとえばアメリカでは、「このシャンプーを作っている会社は、自然環境保護のためのCSR活動をしていて、地球に優しい成分だけを使っているから購入する」というエシカル消費が広がっているんですね。

この考え方は遅かれ早かれ日本でも広がるはず。

だからI-neが続けている「植物と共に生きる」というコンセプトを具現化する活動を継続し、Instagramをはじめとしたさまざまな媒体で広めていきたいと考えています。

というのも、棚に陳列された商品をなんとなく選んで買う時代は終わると思うんです。

テクノロジーの進化を考えれば、シャンプーだって5年後10年後になくなっていても不思議ではありません。そうなると、残るのはブランドです。

消費財は淘汰され、信頼されるブランドだけが生き残る時代になったとき、選ばれる存在でありたい。世界中で愛され、10年20年続くブランドに育てていきたいと考えています。

(取材:呉琢磨 構成:田村朋美 撮影:岡村大輔 デザイン:九喜洋介)

Instagram | NewsPicks Brand Design