【大前研一・保存版】今後「稼げるスキル」のすべてを語ろう

2019/7/8

大企業で45歳以上を対象にした早期退職の募集が増える中、日本人の給料の「未来」は──。

グローバルビジネスの「今」を切り取り、舌鋒鋭く追及してきた大前研一氏が、日本人の給料の行方と、今求められる「稼ぐ力」について語り尽くす。

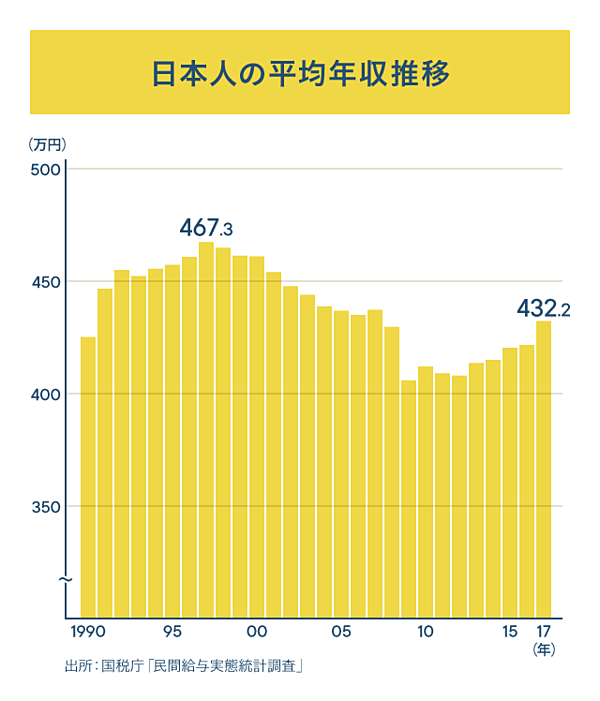

27年間で7万円しか上がらない

──日本人の給料は、1997年の467万3000円をピークに下がり始め、2017年は432万2000円でした。1990年から数えると、上昇した平均給与はわずか7万円しか上がっておらず、他の先進国より上昇率が極めて低い。日本人の給料の現実について、どう捉えていますか?

大前 日本は共産主義社会のようになっていて、社長以下の社員は、耐え忍ぶのが当たり前のようになっています。

アメリカのように上の給料を上げて下の給料を下げることがいいとは思いませんが、日本企業が世界化していくとき、社員に世界標準の給料を出せないと、いい人なんて絶対に捕まえられないですよ。

先日ソニーが AI人材の初任給を最高730万円払うという新聞記事が出ていましたが、私はこれを見て、あの国際企業であるソニーが外国人と日本人の給料を分けていたのだと知って、びっくりしましたね。

私はマッキンゼーで20何年間働いていましたが、そんなことをやったら、優秀な人間は誰も採れませんでしたよ。

もちろんマッキンゼーも各拠点により賃金が高いところ安いところがあり、入り口での給料価格は違いますが、ある一定のレベルになったら、その違いを縮め、この範囲にすると定めます。

そして、さらにレベルが上がるとまったく同一にする。こういうシステムを、世界50カ国ぐらいで、共同で作りました。

それから先は、収入に比例したバスケットカレンシー(通貨バスケット制:通貨を一定の割合で加重平均したものと自国通貨を連動させること)のように、通貨を売り上げに比例した基準に直し、「マッキンゼー・カレンシー」でもって、いくら払うと決めました。

我々は、給料はそれだけ公平にすることに決めたんです。だから、例えばパートナー(役員クラス)になると、世界中、同じ指標で「君は何点」と定め、それをローカルな通貨に直す。

ここまで公平を期さないと、いい人なんて絶対に採れません。

──それだけ社員の給料に、最大の配慮を払わないと、優秀な社員が流出してしまう、と。

例えば、ある国の社員の給料を低く抑えていたとします。そこで、彼らに訴訟されたら、一発で終わりです。

国際企業は、国際的人材、つまり、将来の幹部候補生については、給料を世界で全く同じシステムにすることが、もう何十年も前から常識です。

ところが、ソニーは、今どきAI人材に年収730万円ですよ。

(写真:MMassel/iStock)

今、AIに精通したいい人を採用しようとしたら、例えばインドの場合、最高峰のインド工科大学(IIT)の優秀な学生は新卒でも大体、年収1500万円は出さないといけない。

2、3年前、中国のファーウェイが、日本で優秀なエンジニアの学生に、「新卒初任給40万円」を払うとして話題になりましたが、あれだって、自国の学生には、80万円近く、払っているんですよ。

楽な年功序列に逃げる日本企業

──国際基準で優秀な人材を採りたいと思ったら、年功序列型の給料などあり得ない、ということですね。

あり得ません。

ただ、日本の場合は、社長さん自身が、割に低い値段で働いています。なぜかって、1億円の年俸以上になると、表に出るじゃないですか。これが嫌なんでしょうね。

この前、報道でそのトップ10が出ていましたが、そのうち5人はソフトバンクグループでした。なんだ、これはという感じなんですが(笑)。

(日本の一般的な社長は)あそこに自分の名前が出ると、恥ずかしいんですね。

でも、今のままだと、こういうことが起こります。

例えば、日本企業がアメリカの拠点でいい人を採ろうとする。すると、十中八九、日本本社の社長より給料が高い。

でも、そうしないといい人が採れないので、現地のヘッドハンターの言う通りにして、採用する。すると、(本社社長は)心の中で、その人を恨むんです。自分の給料の倍近く取っている人がいる、という事実をね。

それで、私が今から事例に出すようなことが起きるんです。

その企業は、12月が決算期でした。だから、クリスマス頃が一番忙しい。ところが、その時、アメリカ法人の社長が家族そろって2週間バケーションに行った、と。それで、その社長はクビになったんですよ。

もう、何考えているのと。

「俺の倍、給料を貰っておきながら、クリスマスにいなくなった。決算を何だと思っているんだ!」なんて言ったって、カルチャー的に無理ですよ。

こういうことが日本企業と国際企業のズレであり、こういう日本企業はそのアメリカ法人の社長クラスのいい人を採るのは無理だ、ということです。こういう話は、枚挙に暇がないんだ。

例えば、日本の社長は、「今、景気悪いから、みんな、我慢しろ」と、紙なんか裏まで使って、鉛筆1本にいたるまで倹約しろというのが、いつもの癖ですよね。

それで、アメリカなんかに行っても、そういう話をするじゃない? 君たち、耐え忍んでくれと。そうすると、今の時代だと、次の日、誰もこないよ(笑)。

嘘でもいいから、トランプ(米大統領)ぐらい、ハッタリきかせてやれよ、と。

(写真:AP/アフロ)

──優秀な人材はワクワクさせないと定着しない、ということですね。

ところが、日本の社長っていうのは、給料こそ大したことはありませんが、高いところで飲み食いしたら会社にチャージ、ゴルフやっても、会社にチャージでしょう? 運転手もいるし。そういうお金も入れたら、本当は(手取りは)高いんでしょうね。

一方、アメリカやヨーロッパは、経費は給料の一部として、まず、大枠のグロスを定義します。そして、その中で、例えば運転手にいくら使いたいとか、飲み食いにいくら使いたいと決める。

こういうことは、自分でやれと、言いたいですね。

──日本型雇用の特徴は、年功序列に加え、終身雇用です。それについて経団連の中西宏明会長とトヨタ自動車の豊田章男社長は、維持は難しいといった発言をされています。日本を代表する企業の社長がこうした発言をされるといったことから、日本人の給料も年功序列色が年々薄まっていくと読み取れませんか?

個人別に、能力に応じた給料が払われるのは、本来、当たり前の話なのですが、日本の問題は、人事評価に時間を使わないことです。

人事ファイル(各人の実績や、出来ること、評価などが書かれたシステム)にしたってそう。

ある会社の社長が僕に、「うちは人事ファイルを持っています」と言うから、見せてくださいと言ったら、ほとんど「良くやった」とか3行ぐらいしか書いていないのよ。これじゃあ、評価にならないじゃない(笑)。

──それは本当にその通りですね。

人事評価っていうのは、年に2回ぐらい、それぞれの人と向き合って、「君、前回の面談では、こういうことをやると言ったと、それの成果が出ていないじゃない」といったような対話をした上で、次の給料を決めていくものでしょう?

そもそも各人が、自分がやったことを綿密に書くのが基本で、例えば、指導者も考えられないような難しい仕事をやったのなら、自分でその創意工夫を文章で記述しなきゃいけないんです。

ところが、日本の場合、1から5まである評価軸の中で、自分で5を付けて上から文句を言われそうな気がして、4を選んだりして。そんなのばっかりですよ。だから、人事ファイルなんて見ても何の役にも立たない。

人事考課の面談だって、丸、バツ、三角だとか、良くやったとか、いまいちだったとか、そのぐらいしか言葉がないんです。だから、評価を個別の給料に変えることができない。

一方、グローバル企業は、人事評価に、ものすごい時間を使います。マッキンゼーの場合ディレクターら指導者は、30パーセントの時間は人事に使うことが義務付けられていました。

こういうことを君はやると約束したのに、出来ていない、改善していないと。君、残念ながら、来年は減俸だよと。この状態が、あと1年続いたら、うちの会社にはいられないよ、と。

日本の会社は、こういう議論がないんです。

──そう考えると、年功序列は運営が楽ですよね。年齢順に給料を上げ下げするだけですから。

そう。何もやらなくていいのよ。

年功に加えて、みんな、5段階評価の中、アバウト「4」でいこうといった感じで。今では、「2」を付けたら、パワハラだって言われちゃうしね(笑)。

「人生100年時代」のウソ

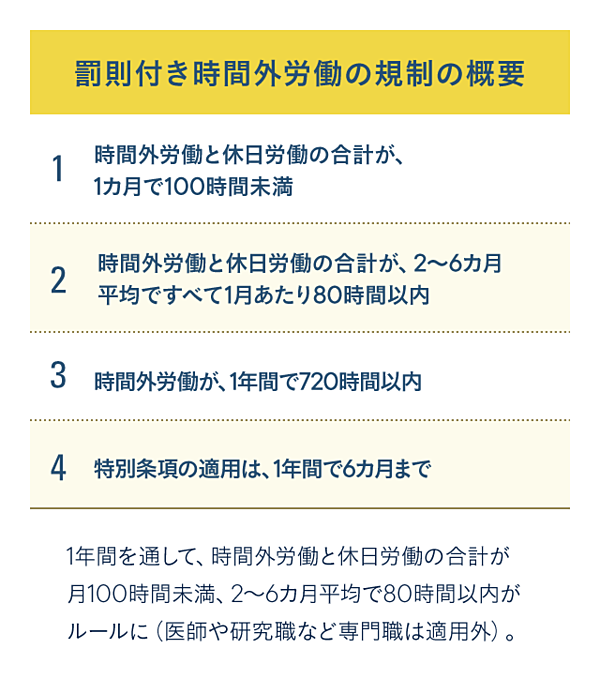

──また、最近は「働き方改革」の影響で残業が減り、残業代が少なくなることで、手取り収入が減る傾向にあります。大前さんは、残業代次第で年8兆5000万円、GDPの1.6%が減少すると、指摘していました。

そうです。安倍(晋三)さんの改革っていうのは、全部暗くなる方向にしか行っていない。

日本には、1800兆円の個人金融資産があるんだから、金利を1パーセントを付けただけで18兆円でしょ。ところがこの豊富な個人資産に金利が付かないんだもん。とんでもない時代錯誤ですよ。

金利を上げないと、個人は(金を)使う気にならないでしょう? 株も上がっていかないでしょう? アメリカは、平成の間に株は約3倍にもなっているので、「401K」を使って資金を運用している個人は非常に潤っている。

ところが、日本の場合、役人がリンダ・グラットン(『ライフシフト100年時代の人生戦略』の著者でロンドンビジネススクール教授)なんか連れてきて、「人生100年」なんて言い始めちゃうんですから、バカじゃないのかと思う(笑)。

日本人はだいたい、80歳までは何とか(資金の)準備ができていると思っていたんです。ところが、いきなり「人生100年」とか言われて、「うわっ、20年足りない」と、これだけ貯金の多い国民が、お金を使わなくなってしまった。

なぜ、政府はそんな、自縄自縛のことをするのか。本来、日本は老後の心配が一番少ない、世界の中でも珍しい国なんですよ。

(写真:AP/アフロ)

日本人は平均を取ると、死の瞬間に約3000万円のキャッシュを持って死んでいくんです。それを、使えばいいのに使わない。イタリア人みたいに、持っているものを全部使って、楽しく生活しようとしたら、景気は良くなるんですよ。

1800兆円の個人資産に対して4パーセントの金利をつけるとするじゃないですか。すると、今、金融庁が「老後資産は2000万円必要」と言った2000万円が金利だけで、確保出来るんです。

だから(金利を)4パーセントにすればいいんです。日本は金利が高い方が、景気が良くなるんです。

だいたい、「人生100年」なんて言いますが、本当に100年生きる人は何人いるの、という話です。そんなの、8人に1人くらいしかいませんよ。

残業代についても罰則付きの規定がついて、それに違反した企業はブラック認定されるようになりました。

でも、僕がマッキンゼーにいたときは、何をやらなきゃいけないかは自分で決めろ、終われば帰ればいいし、やりたいならやればいいって言っていましたよ。そもそも、残業代なんてないし。

──各人の裁量で決めることで、国が規制する話ではないということですか?

自分のやることくらい自分で決めるのが、プロフェッショナルの仕事です。

そこに対して、何時間以上は駄目とか、そういう言い方をするのは余計なお世話です。

だいたい、安倍だとか、麻生だという人は、家柄が首相じゃない。自分で鉛筆1本売ったことがないやつが、何を言っているのよと言いたい(笑)。

──リアリティがない、と。

うん。もっといけないのは、経団連の会長ですよ。みんな、大手町に行っちゃうと、(政府に言われたことを)「はあ、分かりました」ってなっちゃう。

そこはやっぱり、「経営っていうのは、そういうものじゃない」って言ってくれなきゃいけないでしょうに。

伸びる「業界」に移れ

──国際標準では、給料は、業績に加え、各仕事の難度や希少性、つまりは市場価値で決定するのがスタンダードですが、日本もそのような「役割給」が浸透すると思いますか?

何度も言いますが、そもそも、給料を決めるには、綿密な「対話」が必要なんです。

あんたにはこの仕事をやってもらったが、今回はうまくなかった、と。だから、来期はこれを改善して、こんなチャレンジしてくれと、相手が理解できるフィードバックを与えるのが基本ですよ。

──個人に関しても、自分の給料を上げたかったら、仕事のレベルアップをするしかないことを、自覚する必要もありそうです。

日本人の場合、業界によって、ものすごい給料が違うんです。例えば、化学業界とか、繊維業界は、給料が低い。

大学時代の同級生が、40歳になると、業界が違うというだけで、下手をすると3倍の違いがあるんです。

ところが、業界だけで、それだけ違うのに、日本人は移らないでしょ?

──実際、転職率はさほど上がっていません。

そういう国は、日本だけです。刑務所に入っているわけじゃないのに(笑)。日本人の多くは、自分の中で「バーチャル刑務所」を作ってしまう。

かつての同級生が3倍稼いでいるのなら、そっちの業界に行けばいいじゃないですか。

よその国の人なら、絶対に稼げる場所に行きますよ。日本の場合、もっといけないのは、同じ会社の中で、自分の同期より自分のボーナスが30万円低かったというだけで恨んでいることです。

ちょっと、待てと(笑)。大学時代、お前より成績が悪かったやつが、よそで300万円以上稼いでいるだろうと。

──伸びている産業に身を置けば、当然、給料も上がるから、そこに移れるようにしろ、ということですね。

まず、伸びている業界に移るためには、どんなスキルが必要かを考える。例えば、マーケットオートメーションを勉強する必要があるなら、僕だったら、死ぬほどその勉強をしますね。

そもそも、日本人はみんな「名札」は持っているけど、「値札」を持っていないんだ。

自分に値札を付けるためには、死ぬまで勉強するしかないんです。

ところが、私が昔、ある会社の人をインタビューしたとき、「あなたは、何ができるの?」と聞いたら、「課長です」なんて言うんだ。バカじゃないのか、と(笑)。これでは、自分に値札を付けられないよね。

──自分の値札を付けるためには、まず自分は何が出来るのかが説明できないといけない、ということですね。

ところが、日本の場合、履歴書の技能欄に「普通自動車免許」とか「英検何級」とか書くじゃない。そんなの、何の意味もないよね。

一度、英語で履歴書を書いてみたら分かるけど、向こうの人間は学生だって、例えば自分は飲食でアルバイトをやっていた時、学生なのに店長をやれと言われて、実際にこういう風にやっただとか、ボーイスカウトをやっていた時は、2年目にはあんたがリーダーだと言われて下の人たち15人を連れてオリエンテーリングに行っただとか、自分は何をやって何が出来るのかを書くよ。だって、それで給料が決まるのだから。

ましてや社会人なら、他社と競争するこんなプロジェクトで、こんな役割をやって、圧倒的に成果を出したとか、自分のやってきたことと出来ることを物語として語れないと駄目でしょう?

それとね、給料を上げたかったら、就職は3回までと覚悟することですね。

──就職は3回まで、ですか? つまり4社目以降は、給料が下がると?

4社目から、給料は下がり始めます。

国際的な一般論として言えば、2社目で(給料が)うんと上がって、我慢して、そこですごい成果を出して、3社目でドーンとトップに就く。こういう話ですよ。

──では、NewsPicks読者も3社目で頂点を目指すようなキャリア作りを意識したほうがいいですか?

そんなの当たり前です。2社目で我慢することが大事で、そうじゃないと、転職グセがつくじゃない。

そうなると3社目、4社目で自分の値段がどんどん落ちます。まれに4社目で上がる人もいるけども、3社目でピークを狙わないと駄目です。

1社目はとんでもない会社に入っちゃったな、でいいんです。1社目は踏み台に使って、2社目でがーっと実績を出しで、3社目でポンといい所に行くと。こういう感じですね。

成熟産業の「未来」

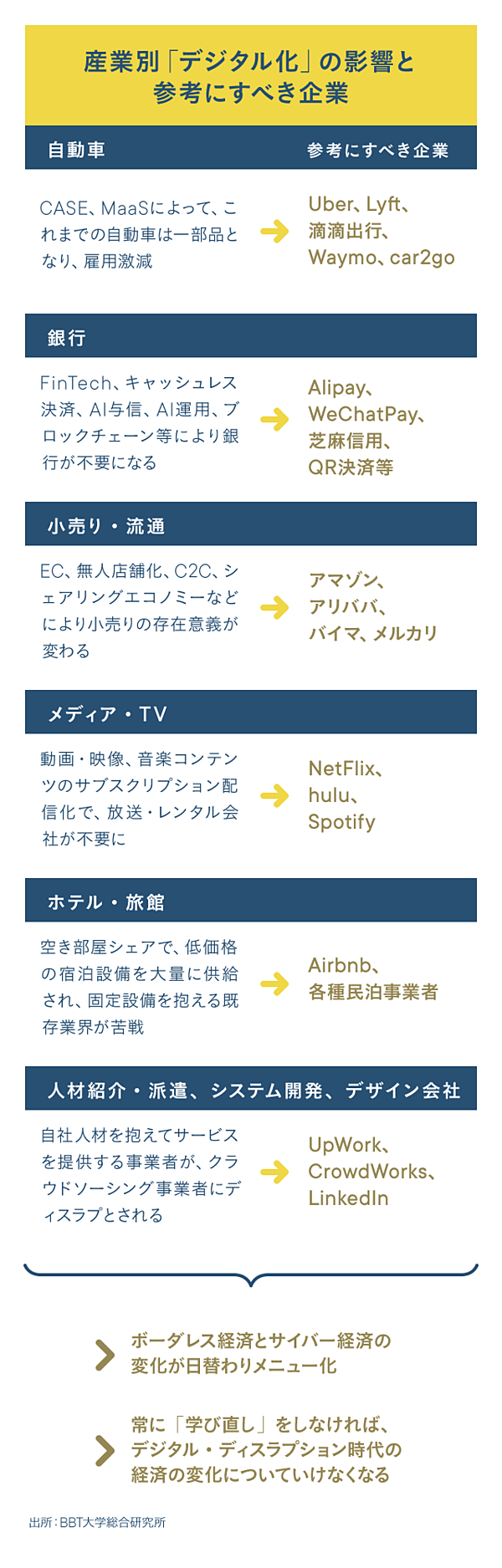

──「規模の大きい業界ほど、ディスラプトされるインパクトが大きい」と指摘されていました。

銀行なんて、その代表だよね。銀行ごといらなくなったんだから。極端な話、日本に1個銀行があればいい。

自動車会社だって、最終的にはいらなくなるんじゃないの? 自動運転の普及でUberが、その牙城を取っちゃったら、もういらないよね。

──小売りについては、EC、無人店舗化とかが進む、と。

アリババやジンドン(JD.com 京東集団)を見ていて思うのが、モールなんて作っちゃったら、散々な目に遭うってこと。中堅規模の町では、モールが廃墟になっているよね。

──メディアについては?

サブスクリプションでしょ。僕は、残念ながら、おたくのキュレーションでもって新聞を読んでいるよ(笑)。

──日本人の給料の源泉である日本の産業界の今後については?

日本の企業の業績の今後? そんなの、良くなるわけがないでしょう。

だって、その背景には、人間というものを固定化しようっていう政府がいるのですから。人間を固定化して、産業界が成り立つってことは、どこの国でも、あり得ないからね。

三越伊勢丹がいい例よ。

うちの年寄りは、もういりません。48歳以上は、割増退職金を付けますからって、辞めさせようとしたでしょう?

ああいうのは、僕に任せてくれと思うよね。僕だったら、48歳以上の人を、リカレント教育でもって叩き直してやるよ。

──48歳なんてまだ脂が乗った働き盛りです。

でも、社長は分かっているのよ。あいつらは、俺と似たようなやつだ、と。

──似たようなやつ、ですか?

「俺が駄目なんだから、あいつらも駄目だろう」と思っているのよ(笑)。社長が、そう思っているからこそ、ああいうことをやるわけ。

下からeコマースで追い掛けられていると思うと、「俺も駄目だけど、あいつも駄目」だと、だけど「俺はクビにする側だ」と。あの割増退職金によるリストラっていうのは、犯罪だよね。

(写真:ロイター/アフロ)

──一方で、新卒はたくさん採っています。

そう。しかも、200人以上も採った。あんなの、犯罪もいいところですよ。新卒のガキに何ができるの(笑)。

かといって、48歳のフロアマネジャーはどうかというと、彼らはパートで派遣されてきている凄腕の女の人に支えられているわけでしょう? 一日、うろうろうろうろしているだけじゃない。

そういうフロアマネジャーが、独立して何かできるの。なぜ、あの人達が駄目かって、自分で仕事をやったことがないからだよ。自分で売ったことがないんだもん。凄腕の女性に支えられてきたから。

──日本の会社は他の先進国に比べて、教育投資をしないという問題点もあります。

一方、スウェーデンやドイツは、人材の問題を基本的に、企業の責任にしなかった。それでもって、企業には、いらない人間を吐き出せ、と言ったんだ。

人材の問題は、国の問題として再教育します、とね。それで、国が出された人をトレーニングし直して、この人はこういう教育を受けましたという証明書を付けて、もう一回、労働市場に売りに出すやり方をした。

こんな風に、人材の問題は社会の問題ですって言ったところが、ドイツのシュレーダー改革のすごいところよ。

ところが安倍さんは、日本からパートや派遣という言葉をなくしたい、なんて言ったでしょ? さらに、社員の雇用を延長せよ、と。

それって、国が年金を払いたくないので、最後まで企業が面倒を見ろってことでしょう。

そうやって、全部、企業にしわ寄せをしている。

日本はこれから、安倍改革の遺恨が出てきて、にっちもさっちもいかなくなるでしょう。人の問題を、社会の問題として捉えられるかどうかが、日本の未来を決める分かれ目ですね。

「見えないもの」を稼ぎに変える

──日本人は「実務至上主義」的な考え方が支配的で、他国に比べて、社会人が教育機関に行って学び直すことに消極的ですが、大前さんは、大人の学び直し(リカレント教育)の重要性を繰り返し説かれています。

会社の中の実務をいくらやっても、価値ゼロよ。

──えっ、そうですか?

そりゃ、そうよ。

──実務から学ぶことって、いっぱいありませんか?

いや、会社の中の仕事っていうのは、大半は機械に任せたほうがいいようなことを、人を介してやっているだけです。だから、それに価値はない。

価値があるのは、例えば古い産業にいたとしても、新しい事業を作って、サイバー上のお客さんを連れてきたとか、そういうことは学びになるし、全部、自分の値札を上げることにつながります。

ただし、繰り返しになりますが、普通の実務を誰よりも頑張って、人の5倍やりましたといっても、価値ゼロです。

みんなそれを「成果につながっている」と言うけれど、ほとんどの人は、「気の“せいか”」ぐらいしかなっていません(笑)。

──つまり、他社でも使える実務以外学びにならない、と。

その通り。他の会社に移せるかどうかが大事です。

先の例でいうと、仮に、自分がサイバー上のお客さんをたくさん連れてこられるスキルがあるとすれば、会社に、「私に、この仕事をやらせてください」と言って実績につなげることがポイントです。

ただ単に、仕事をいっぱいやりました、というのはバカです。自分が抱え込んだって、何のスキルにもなりません。

(写真:SilviaJansen/iStock)

──ずばり、これから値札が上がるスキルとは何でしょうか。

1つは、ネットの社会の中で、お客さんが見える形にすることです。

ネットという世界は、その背景に、お客さんがたくさんいます。それを、どうやって、うちの会社のものを買ってくれるようにおびき寄せ、最後、お金につなげるかを考える構想力ですね。

「airCloset(エアークローゼット)」にしても、「メルカリ」にしても「ラスクル」にしても、みんな見えないお客さんを見えるようにしたわけよ。

これからは実社会で、いい所にお店を作りました、客が入りましたじゃ駄目なの。目には見えない、ネットの向こうにいる人たちを、見えるようにする力が最も重要です。

これは手法的には、マーケットオートメーションといって、標準化されているものですが、それを使いこなして、実際にお客さんが来るところまでもってくのは、結構なスキルがいるし、最も金になるんじゃない?

──それは、全産業にいる人にとって、共通して言えることですか?

そうですよ。例えば、ディズニーランドに勤めている人が、客の入りが悪くなったとする。今の時代、そこに来てもらうのに、新聞広告を出しても誰も見ないじゃない。ネットで引き寄せる方法しかない。

だから見えないお客さんを見えるようにして、お客さんの入りがこんなに増えたといったら、たとえ、会社が評価してくれなくても、その実績を履歴書に書いたら、その人はすぐに売れるよ。

──起業も、お試しで小さく3回くらいやってみろ、3回やれば何かは当たるかもしれないということも話されています。

そうです。

とりあえず、奥さんとやってみるのも良し、大学時代の友達とやってみるのもいい。うちなんかの場合だったら、息子とやるね。

──そして、死ぬまで学び続けろということも強調されています。

生まれてから死ぬまでリカレント教育ですよ。

私なんかも、いい年をしているけど、まだまだ、若い経営者を育てているし、若い経営者から学んでいます。

これは面白いということをやっている人には、自分からすぐに会いに行きますから。

うちの大学(ビジネス・ブレークスルー大学)で講師をやってもらっている廣瀬光雄さん(元ジョンソン・アンド・ジョンソン日本法人社長)なんて、70歳から会社を3つ作って、2つ上場させていますよ。世の中には、そういうすごいおっさんもいるの。

金はあって食うに困らないし、友達のネットワークもあるし、勘もあるから、いろんな人に協力してもらうことができる。若い人がやるより、よっぽどいい場合だってあるんだ(笑)。

だから結局、給料を上げたかったら、人間、死ぬまで勉強だってことだよ。

(取材・文:佐藤留美、リサーチ協力:上田裕、撮影:遠藤素子、デザイン:九喜洋介)

*特集の順序は、都合により変わることがありますことを予めご了承下さい。