【田川欣哉】デジタル革命後に強い組織とプロダクトの作り方とは

2018/10/30

テクノロジーの急進によって、これまで見たこともない速度で変わっていく人の働き方。この時代、新しい価値を持ったモノやサービスを生み出すにはどうすればいいのか。デザインとビジネスを結びつけ、新たな価値を追求する“価値創造人”としてValue Creationを体現するTakram(タクラム)の田川欣哉氏に、ビジネスパーソンが取り入れるべきデザインや仕事への向き合い方を語ってもらった。

モノを生み出すたった1割の人へ

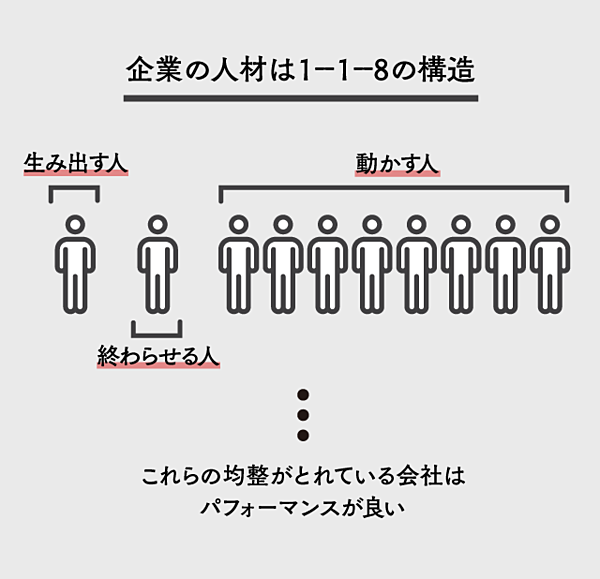

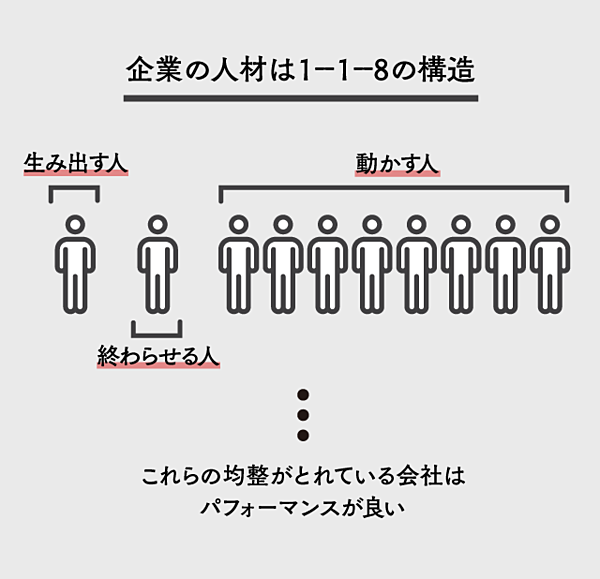

社会の中には、新しい物事を生み出す仕事をやっている人たちがざっくりと1割ほどいます。逆に物事を終わらせる仕事をやっている人たちが1割に満たないほんの少し、残りの8割以上は物事をオペレーションしている人たちです。

この1-1-8のことを、僕は「足す、引く、磨く」という言葉で解釈しているんですけど、いわば「生み出す人、終わらせる人、動かす人」ということ。これらの比率の均整がとれている企業は、見ていてパフォーマンスが良いなと感じます。

Takramは、その1-1-8の構造の中でいくと、企業組織の「生み出す」に関わる1の人たちと仕事を一緒にするプロフェッショナルです。

では、新しいモノを生み出す人たちとは、どんな人たちなのか。少し考えてみたいと思います。

僕らは今、産業革命期にいます。産業革命のフェーズは、100年に1回ぐらいやってくる。1800年代にヨーロッパで起こったのが機械化の時代。1900年代にアメリカで起こったのが電気・電力テクノロジーの時代。

2000年代の今は、デジタルテクノロジー。今はまさに世界全体がデジタル化の過渡期にあります。

この時期において、生み出す人たちがすべきこと──それは、これまでとは違うアプローチで、来たる数十年を牽引するようなコンセプトやプロダクトやサービスを作ること、もしくはこれからの数十年に対応できる組織を作ることです。

「分人化」で変わっていく組織

生み出す仕事に関わる人たちを「ひとりの人間」という単位で考えてみると、現代は、ひとりの人間がアウトプットできる仕事の量と質が、従来の常識を大幅に逸脱する時代。

デジタルツールが組織の中で活発に使われ始めると、もはや、どこにいても仕事はできるし、必要なタイミングでコンパクトにコミュニケーションが取れるようになる。同時進行できるプロジェクトの数も増えます。

もはや、自分の分身が何人もいるような気分です。生み出す現場は、試行錯誤の連続で、非定形の仕事であふれています。

このような現場では、仕事をテンポよくさばけるチームとそうでないチームのアウトプットは、最終的にはとんでもない差になっていきます。

作家の平野啓一郎さんが「分人」というコンセプトを提唱していらっしゃいます。人を分割不可能な「個人」としてではなく、分割可能な「分人」という概念でとらえること。

簡単にいうと、ひとりの人間が、異なるキャラクターを複数持っている状態が、分人化した状態ということですね。これは、所属する組織が複数ある状態を作っていく方向性を示しています。

ひとりの人格の中に複数の分人的プロフェッショナルを持つことも、「生み出す」仕事の現場にいる人たちの特徴です。伝統的な打ち手にとらわれないために、自分の頭の中に複数の分人を飼っておくことは、とても役に立つ方法です。

社会の中に分人型の人間が増えていくと、組織と組織の間で異種交配が活発に起こるようになります。

新しい物事、つまり、イノベーションが起こる場面は「辺境」と「異種交配」だと言われています。分人化はイノベーションを活性化するひとつの処方箋になると思います。

これからは、このような名刺を何枚も持っているような人たちが軽やかに動け、生き生きと働ける環境を作るべきです。

「生み出す」仕事でパフォーマンスを出せる人は、複数の会社に副業・兼業で所属しても十分貢献ができる、という時代です。

もちろん、大企業にとっては難しいテーマではありますが、意欲のある企業は、すでに様々な方法でチャレンジを進めているのではと思います。社外取締役の仕組みも分人型のアプローチだと言えます。

センスのいい人は日々「ジャッジ」をしている

「生み出す」人にはセンスが必要、とよく言われますが、ではセンスってどうしたら身につけられるんでしょう、という質問をよく頂きます。

このタイプの質問には、「センス」というものに何かしら絶対的な物差しがあるんじゃないかという、勘違いが潜んでいます。

たとえばファッションブランドでも、素晴らしいブランドはたくさんあります。そんなブランド同士を見ていると、おのおのセンスは全然違う。全く違うから、みんなどれかを買うわけです。

逆に言うと、どんな人にも、それぞれセンスがあり、そこに絶対的な正解があるわけではありません。

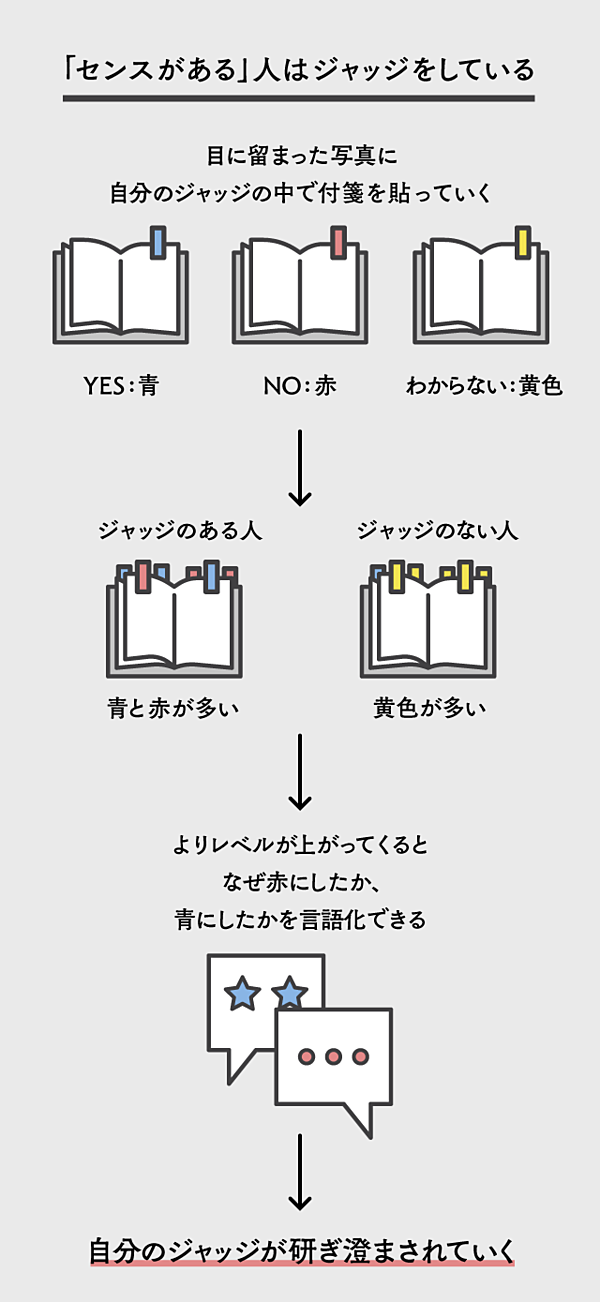

先日、スマイルズの遠山正道さんと、あるパネルディスカッションで議論していた際に、遠山さんが「センスはジャッジだ」とおっしゃっていて、いい言葉だなと思いました。

「センスがある」と世の中で言われている人は、センスがあるんじゃなくて、日頃から自分なりのジャッジを重ねているんですね。センスがない、というのは、日々、なんのジャッジもしていないことだと。そして、ジャッジの力は鍛えることができます。

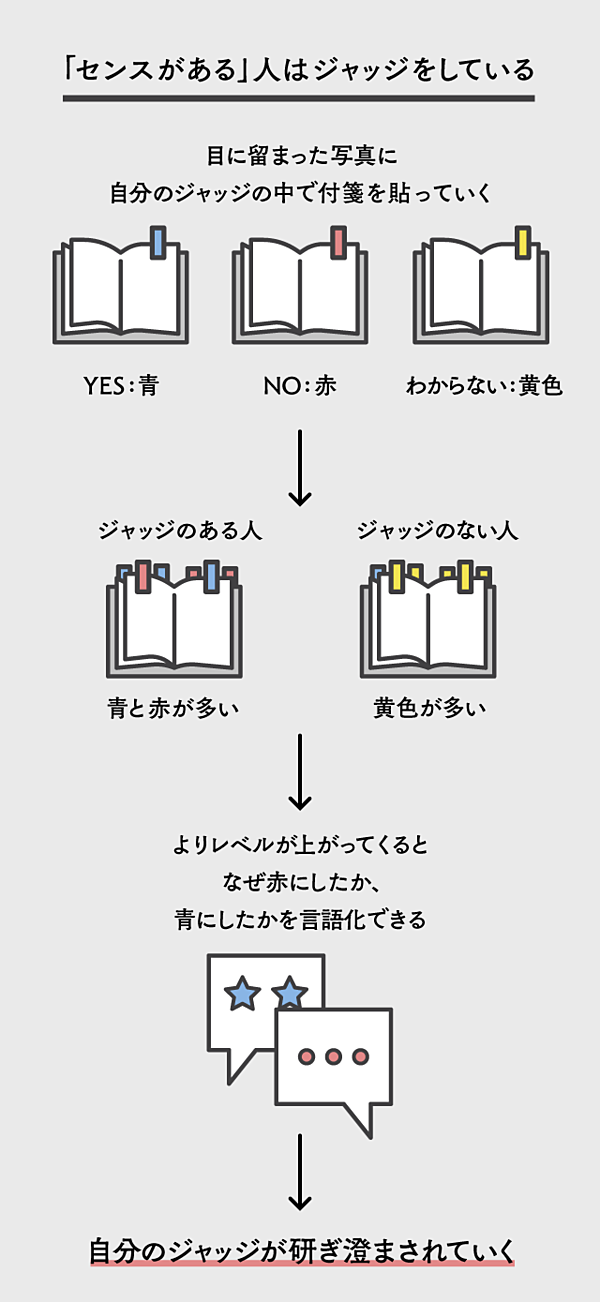

これをスタートするのに一番簡単な方法は、まず書店に行って雑誌や写真集を数冊、それと3色の付箋を買ってくる。

買ってきた雑誌などを開いて、目に留まった写真全部に、自分の中でYESのものには青、NOのものには赤、よくわからないものに対しては黄色を貼るというトレーニングを毎日やってみる。

すると、センス=ジャッジのない人は、明らかに黄色が多くなります。ジャッジのある人は、比較的黄色の量が少なく、青と赤が多いです。よりレベルが上がってきたら、なぜ赤にしたか、青にしたかを言語化できるようにしてみる。

言語化できるようになることで、自分のジャッジ、つまりセンスが研ぎ澄まされていくことになります。デザインという仕事は、新しい物事を生み出す局面で、このジャッジを無限に繰り返す仕事とも言えます。

今は“個”に向き合わなければ生き残れない

今はどんな産業でも、ユーザーとの新しいつながり方を模索する動きが出てきています。そういう時代だからこそ、企業の価値観の表現として、デザインがすごく注目されているんですね。

いま、企業が取ろうとしている戦略は、できるだけ自らの価値観に近いユーザーと直接つながって、長期で関係を作っていくことです。これはスマホやネットなしでは成立しません。

特定少数とつながることができるようになったことで、商売のロジックは大きく変化してきています。

たとえば、エアロバイクの「Peloton」や、スーツケースの「AWAY」、マットレスの「Casper」などは、量販店を介さず、ユーザーにプロダクトを直販しつつ、IDも付与して、長期の関係をユーザーと構築することに成功しています。

「Peloton」はエアロバイク一本で時価総額5000億円という、プロダクト系スタートアップとしては驚異的なスケールになりつつあります。

いずれの企業にも共通しているのは、デジタルファーストなプロダクトと組織です。

そして彼らは、デザインの力を駆使して、価値観やライフスタイルをシャープに表現し、結果として自社の価値観に共鳴する顧客を磁力のように引き寄せています。

このようなスタイルは、以前は小規模ビジネス以外ではあまり成功をしてきませんでした。しかし、それがいまデジタル社会のビジネススタンダードになりつつあります。これは価値観をしっかり持っている企業には良いニュースです。

もちろん、マス向けに大量に作って、大量にコミュニケーションするという方法は、まだまだメジャーで、今後も使われ続けていくと思います。

一方で先ほど紹介したような例もどんどん出てきていて、企業はこれまでは目を向けていなかった「ひとりのユーザー」や「ヒューマンファクター」にも、いや応なく向き合わなければいけない時代になりました。

僕はこの時代の変化を「恋愛」と「結婚」に似ているなと思っています。

以前のモノの売り方は「恋愛」のテクニックに似たところがあって、スペック・価格・チャネル・マスコミュニケーションを駆使して、ユーザーの衝動や気分を盛り上げて、なんとかプロダクトを買ってもらうことが目的となります。

従来型の自動車や家電の売り方は、そんな感じです。

でもデジタルでユーザーと直結してしまうようになると、企業とユーザーの関係は一時的な恋愛というよりも「結婚」に近いものになります。

ずっと生活を共にするので、相手のちょっとしたしぐさやちょっとした言葉遣いが気になったり、使っているうちにアラが見えてきたりして、それが改善されないと、ユーザーから離婚されてしまいます。これが「ユーザー体験」と呼ばれるものですね。

成功する会社には「トライアングル」がある

そうならないために、常に改善し、ユーザーとの関係を持続しようとする。これが結婚型です。ユーザーと企業の関係の変化という点で、デジタル時代に起こったビジネス構造の大きなシフトのひとつです。

企業がユーザーと1対1で向き合うには、プロダクトの質を本当に高めないといけない。その意味ではウソがつけなくなった時代でもあります。

だから、モノを作っている人たちは、胸に手を当てて、結婚的なパートナーに対して選ばれ続けるだけのことを僕たちはやってるんだろうか、と常々考えていかないと競争に勝てなくなるんですね。

それゆえ、人に選ばれる優先度の高いプロダクトとなるために、価値観やデザインがすごく重要になってくるんです。それはプロダクトのデザインだけではなく、経営やマーケティングなどにも必要です。

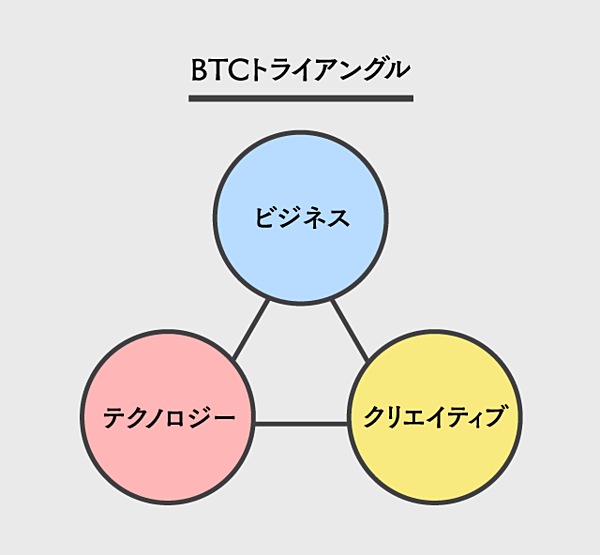

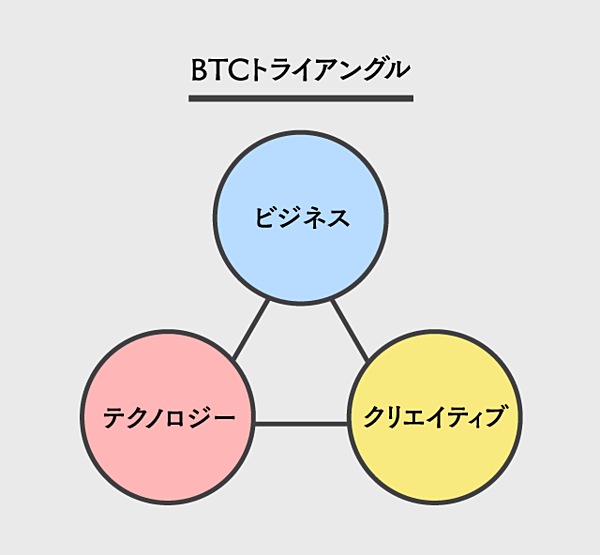

デザイン単体を企業に導入しても、あまりうまくいきません。ビジネスパーソンとテクノロジストとデザイナーがうまく協働することが重要です。ビジネス、テクノロジー、クリエイティブなので、「BTCトライアングル」という構造。

この構造をうまく回して、スピーディなトライアル&エラーを繰り返している組織は、いいプロダクトを生み出しています。それをユーザーに届けるためには、プロのマーケッターの力=恋愛力も当然必要です。

今、世の中を席巻しているのは、「恋愛力と結婚力の両方に秀でた企業」なのではないでしょうか。

“現場”で闘う人のために

レッツノートを使っている人のイメージは、会社の中で平和に仕事をする人ではないですね。

会社の外に飛び出して走り回り、現場で想定外の出来事が起こっていても、個人の力で局面を打開していくような人たちがユーザーのイメージとして思い浮かびます。

いわば、武器としてレッツノートを使う人たち。

その人たちにとっては、すごく価値の高いプロダクトになっているんじゃないでしょうか。

たとえば、HDMIだけでなくVGAや光学式ドライブなどインターフェイスが全て搭載されているのも現場主義ですし、マグネシウムの高剛性の筐体(きょうたい)は、もはや伝統の領域に達しています。手にすると現場のリアリティを感じます(笑)。

その意味では「独自のジャッジがある」デザインだとも言えますね。

このレッツノートの価値観のベクトルに共感する人が膨大にいるということはよくわかります。デザイナーとしては、ディテールにおいて、突き詰めていける部分があるのじゃないかなと思います。

パナソニックのデザインチームは優秀です。彼らの力を生かして、デザイン面でさらに磨きをかけると、レッツノートのユーザーの満足度もさらに上げられるようになるんじゃないでしょうか?

(構成:よしひろまさみち 編集:奈良岡崇子 撮影:佐々木信行 デザイン:星野美緒)