バドミントン界のイノベーター。脱マイナー競技への挑戦

2018/3/8

年間ランキング上位8人の男子プロテニス選手のみが出場できるATPファイナルズには、「8人の神が集う大会」という別称がある。

2017年大会の場合、出場するだけで19万1000ドルを手にし、全勝優勝した際の賞金は254万9000ドル。選ばれし精鋭たちは超高級ホテルに宿泊し、会場まで専用リムジンで送り届けられる。

舞台はロンドン、最大2万人収容のO2アリーナ。試合中も観客席は暗転したままで、ハードコートはライティングで青く浮かび上がったように演出される。名実ともに、究極のエンターテインメントショーだ。

このATPファイナルズをモデルに新大会「トップ4トーナメント」を立ち上げ、日本のバドミントン界に新風を吹き込もうとしている男がいる。

日本初のプロ選手で、2015年限りで現役引退した池田信太郎だ。潮田玲子と混合ダブルスを組んだ「イケシオ」と言えば、男前の顔が思い浮かぶだろうか。

池田信太郎(いけだ・しんたろう)

1980年福岡県生まれ。バドミントンの2007年世界選手権の男子ダブルスで日本人男子初のメダリストに。2008年北京五輪、2012年ロンドン五輪に出場。2015年現役引退後は東京オリンピック・パラリンピック組織委員会アスリート委員など多方面で活躍

1980年福岡県生まれ。バドミントンの2007年世界選手権の男子ダブルスで日本人男子初のメダリストに。2008年北京五輪、2012年ロンドン五輪に出場。2015年現役引退後は東京オリンピック・パラリンピック組織委員会アスリート委員など多方面で活躍

「海外のトーナメントでは、ATPファイナルズに近いような形で演出されたものが結構あります。会場の雰囲気がいいからファンは見ていて心地いいし、何よりプレーヤーは絶対環境に依存します。得点板は点数めくりのペラペラで、プラカードを持って入場するみたいな会場ではなく、ライティングの演出や臨場感のある空間、しっかり応援してくれるファンという最高の舞台を作っていただければ、選手は最高のパフォーマンスを出せると思います」

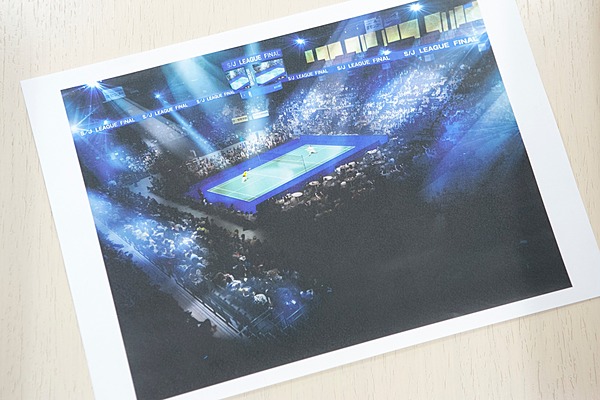

トップ4トーナメントのイメージ図

日本のバドミントンは2004年アテネ五輪の頃から強化策が軌道に乗り、今や世界上位レベルの実力をつけている。

それとともにメディアでの露出が増え、小椋久美子、潮田ペアの「オグシオ」など「美女アスリートが多い」と評判に。また、男子のスマッシュは歴代最速で時速493キロのギネス世界記録を樹立するなど、「意外にエクストリーム系だね」と魅力的な競技性も徐々に知られるようになった。

日本では“マイナー競技”とくくられがちだが、世界に目を向ければ、アジアではマレーシアやインドネシア、インド、ヨーロッパではデンマーク、イギリスなどでプロリーグが行われている。

業界の最高給選手は北京、ロンドン五輪で金メダルを獲得した林丹(中国)で、フォーブスによる「2015年の中国人セレブリティリスト」では年収2750万元(現在のレートで約4億5700万円)で72位に入った。2014年10月にはヨネックスと契約金19億円で10年契約を結んでいる。

「スポンサーからもらえるお金などを合わせれば、林丹は年間30億円くらい稼いでいると思います。マレーシアにも10億円くらいの選手がいますね。その国のニュースになってスポンサーや広告がつくと、年収7000万円くらいは普通にいくと思います。突き抜けている選手以外でも、1億円くらいの選手もいるかな」

プロになり、自分が「商品」に

池田は筑波大学を卒業後、2003年日本ユニシスに正社員として入社し、2009年に契約をプロフェッショナル社員に切り替えて日本初の“プロバドミントン選手”になった。2013年には同社を退社し、自らの手で道を切り開いていく。

池田によれば、日本人選手の9割以上が企業に正社員として雇用され、引退後もその会社で働ける道を望むが、彼にはサッカーの三浦知良や、野球の野茂英雄と同じようなパイオニア魂が宿っていた。

「きっと何人かは(実力的に)プロとしてやれたと思うんですね。やれるチャンスがあるのにやらないのが、僕自身は一番ダメかなと思っていて。将来、自分でビジネスをいろいろやりたい気持ちもありましたし。自分がプロとしてやってみて、後輩たちがその後をたどっていけるような環境がないと、競技の発展はなかなか難しい。その辺をのぞいてやろうかな、と」

日本ユニシス時代は正社員、そしてプロとして給料をもらえる環境が当たり前のようにあった一方、同社を離れて以降、「自分を商品」と捉えるようになった。

「自分の価値をどうやって人や企業に売り込んで、お金をいただくのか。お金をいただく代わりに、企業にはベネフィットとして何を返さなければいけないのか。一生懸命考えるようになりました」

現役引退から2年以上が経過した現在、池田には多くの肩書がある。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会でアスリート委員、飲食戦略検討委員を兼任し、イトキン株式会社ではPRマネジャーを務めている。個人事業主のプロ選手として世界を様々な視点から見て歩き、経営者マインドが磨かれた。

そして今回、日本バドミントン協会などとともに立ち上げるのが「トップ4トーナメント」だ。国内最先端の室内施設を誇るゼビオアリーナ仙台で3月24、25日に開催され、バドミントンS/Jリーグの上位4チームが出場する。日本では初めて賞金(優勝賞金300万円)の出る大会だ(ゼビオアリーナ仙台に関する参考記事はこちら)。

10年以上前から競技面の強化策が波に乗れば乗るほど、池田は逆に危機感を膨らませるようになった。選手たちのパフォーマンスが高まる一方、それを支える環境面がまるで追いついていないからだ。むしろ、ギャップは開くばかりである。

日本リーグが開催されるのは1年のうち4カ月ほどで、代表クラスの選手たちは海外の大会にも出場する。バドミントン人気が高い国の大会では、放映権料などで得たお金が投資され、華やかな演出の下で戦いが繰り広げられる。

対して日本では実業団スポーツとして行われ、そもそも興行で利益を出そうという発想自体がない。華やかな演出など当然のようになく、選手たちはプラカードに率いられて入場し、試合中は応援の太鼓が鳴り響くような環境だ。いわば、部活動の延長である。

体育館が汚れると困るからか、客席では飲食すら認められない。リーグが観客として対象にするのは企業の社員、あるいはすでにバドミントンに興味のある人々で、新規ファンを開拓しようとする意識は極めて薄い。そうした状況が、バドミントンでは長らく続いているという。

「いまの選手は海外のトップレベルの大会に慣れています。だから日本でこれまで通りの大会をやっていては、たぶん選手にとって価値がない。もちろん所属しているチームで優勝を目指すのは義務としてあるでしょうが、世界でもトップレベルの選手たちが『出たい』という大会を増やしていくことが必要です」

マイナー競技というレッテル

実力的に強化されてきたことに加え、バドミントンには追い風が吹いている。

一つは競技人口の増加だ。社会の変化もあり、小中学生にとって団体競技より個人競技が人気を得やすくなっている。例えば塾に通うのも、チームのスケジュールに左右される野球やサッカーより、個人競技のバドミントン、卓球の方が予定を組みやすい。スポーツ用品の小売りでも、後者は伸びている。

もう一つが2020年東京五輪だ。ここでメダルを獲得できれば、現在の勢いがさらに加速する可能性もある。

ただし、それはあらゆる競技に言えることだ。だからこそ、いまがラストチャンスだと池田は捉えている。

「バドミントンのライバルは卓球、バスケなどの他競技ではなく、音楽や読書、おいしいレストランなど、人々が持っている自由な時間です。例えば『明日スポーツ観戦に行こう』となって、バドミントンを選んでもらうまでの競争はすごく激しい。その中でお客さんにベネフィットをお返しするには、いまの時代に合ったスポーツの楽しみ方を提供していかなければいけない。エンターテインメントなのか、ホスピタリティか、選手のパフォーマンスか、何か提供できるものが必要です」

池田にはプロバスケ選手の友人が多くいて、Bリーグを見に行く。バスケットボールではプロリーグが発足したことで、世間の注目度が飛躍的に高まった。卓球でも世界を舞台に活躍する選手たちが激増し、今年10月にはTリーグの1部に当たるTプレミアリーグがスタートする。

対して、バドミントンは長らく停滞したままだ。

「僕はプロとしてプレーして、いろんな世界を見てきて、日本の大会にお客さんが入らないのが悔しい。ほかの競技の方がお客さんが入って、『なんで卓球に負けているんだよ、バドミントン』って……そんなのあり得ないと思うし。Bリーグが誕生して、競技人口はバスケの方が多いと言われているけど、オリンピックに出ていないし、『スラムダンク』というキラーコンテンツがあるけどバドミントンもバドミントン漫画さえ描けば、キラーコンテンツになるかもしれないし。そんなの悔しくないのか、みたいな」

日本では多くのスポーツが企業によって支えられ、実業団スポーツとして行われてきた。福利厚生の一環という位置づけのため、観客が入らなくても問題なく、多くの協会やリーグは集客面に熱心ではない。

選手にとってはある意味、企業に支えられながら競技生活を送ることができ、引退後の雇用という“保険”もあるのは、恵まれている環境と言える。

しかし一方で、チームがいつ廃部になってもおかしくない。事実、オグシオが在籍したパナソニックは2012年限りでバドミントン部を休部させている。同じことが、いつ、誰に起こっても不思議ではないのだ。

だからこそ池田はトップ4トーナメントを開催することで、バドミントン界の地殻変動につなげようとしている。

「バドミントンってマイナーというレッテルがあります。バドミントン競技が加速しないのって、選手もコーチも、どこかで『バドミントンってこういうものだ』と思っているんです。監督やコーチにすれば、『自分たちのチームが勝てばそれがゴールなので、お客さんが入らなくてもいい』となっている」

「でもよく考えると、しっかりお客さんが入って、自分たちがその中心のポジションにいるのは、企業にとってすごくうれしいじゃないですか。年間2、3億円のチーム運営費を払っている企業からして、たくさんお客さんの入っている会場で自分たちの企業の選手が優勝するのは、ひょっとすれば商談につながるかもしれない。サッカーではVIP席で観戦しながらそういうことが頻繁にあるし、バドミントンも同じきっかけにできると思います」

現状、日本で初めて賞金の出る「トップ4トーナメント」は、あらゆる面でテニスのATPファイナルズの足元にも及ばない。

しかし、池田の目は確かに、その背中を見据えている。(敬称略)

(撮影:TOBI)