街のインフラとつながる「コネクテッドカー」の未来形とは

2017/12/6

メルセデス・ベンツが掲げる中長期戦略「CASE」。自動車業界を一変させる可能性を秘めたキーワードであるConnectivity、Autonomous、Shared & Services、Electric Mobilityの頭文字を取ったものだ。これらのテクノロジーは、クルマをどのように進化させ、社会をどう創り替えるのか。それぞれの革新性をひも解き、4回にわたってその可能性を探る。

クルマがあらゆるものとつながる近い未来、クルマとクルマ、クルマと人、そしてクルマと都市がつながることで、社会はどのように形を変えるのか。

先進技術を搭載する次世代モビリティに詳しいモータージャーナリストの島下泰久氏とIoT通信のプラットフォームを提供するスタートアップ「ソラコム」の創業者である玉川憲氏に、“クルマがつながる未来”について語ってもらった。

“移動するIoT端末”としてのクルマ

──メルセデス・ベンツは、「Mercedes me connect」というサービスを展開しています。これは、コネクティビティの第一歩と考えても良いのでしょうか。

島下:「Mercedes me connect」は、パソコンやスマートフォンからインターネットを通して車両情報を呼び出したり、車両機能をコントロールしたりすることができるサービスです。

例えば、事故をおこした際にはボタンを押すだけで専用のコールセンターにつながり、車両状況も販売店に送信されます。また、車内のマイクはコンシェルジュにつながり、レストランの検索や予約などを行ってくれます。

最近、特に注目を集めたのは、リモートパーキングアシスト。これは、狭い駐車スペースでクルマから降りて、スマートフォンのアプリで駐車操作ができる機能です。他にも、スマートフォンのアプリでドアロックの開閉ができたり、広い駐車場で駐車位置を検索したりできます。

これらは確かにコネクティビティの第一歩ですが、メルセデスが掲げる「CASE」戦略のなかの“コネクティビティ”は、クルマがより様々なものと広くつながる未来を指しているでしょう。

玉川:IoTの文脈で考えると、クルマがネットにつながるということは、つまりはどんなモノにでもつながるということ。コネクティビティというコンセプトは、これからのクルマを考える上での土台、根本部分になると思います。

メルセデス・ベンツ Sクラスに搭載された「リモートパーキングアシスト」は、車外からスマホアプリを操作することで、自動運転による並列・縦列駐車が可能。

──この先、クルマはどういったものとつながっていきますか。

島下:まずは、クルマの移動をサポートするコネクティビティから始まるでしょう。近いところでは、車同士がつながる「車車間通信」が有望です。別のクルマが察知した事故による通行止めなどを共有するイメージ。同じメーカーのクルマ同士ならば、実現は容易です。

玉川:私たちソラコムの事例で言えば、東京駅周辺の巡回バスの位置情報を取得し、停留所への到着時間をリアルタイムで通知するというサービスを実用化しています。あわせて乗降客数をデータとして取得している。これも交通のスマート化につながるはずです。

これ以外にも多くの自動車関連企業からお声がけを頂いていますし、異業種の企業からも様々な相談を頂いています。

ただ、“コネクティビティ”が持つ本当の意味は、特定の何かと何かがつながるというよりは、クルマ自体の情報やコントロールがオープンになることだと私は考えています。

島下:おっしゃるとおりです。クルマはこれまで、基本的には閉じられたモノでした。自分で運転して、乗せるのは家族や友人など。しかし、コネクティビティによって、圧倒的に開かれたものになるかもしれない。

玉川:僕は、クルマは“動くバッテリー”である点に注目しているんです。IoT機器に必ず必要なのは電源。バッテリーが切れると、情報も送れなくなる。私たちがIoT機器を設置するときには、どれくらいの期間、稼働できるのかを常に意識しています。

しかし、クルマにはその心配がない。常につながりっぱなしで情報を送ることができることは、とても可能性を感じます。

島下:移動するセンサーであり、電源でもあるコネクテッドカーが街中を縦横無尽に走るようになれば、IoTの端末としては可能性の宝庫ですね。

玉川:ビジネスでの実用例をひとつあげれば、JapanTaxiさんは2016年から、都内を走るタクシー車内での動画広告「Tokyo Prime」を展開しています。

これは車内後席に設置したデジタルサイネージ端末をIoTでクラウドにつなぎ、車内カメラで乗客の年代や性別を自動認識して、ターゲティングした広告を流すというもの。

今後、さらに乗客の属性を細かく分析できるようになれば、より適切な広告をOne to Oneで流せるようになるといったこともあるかもしれません。

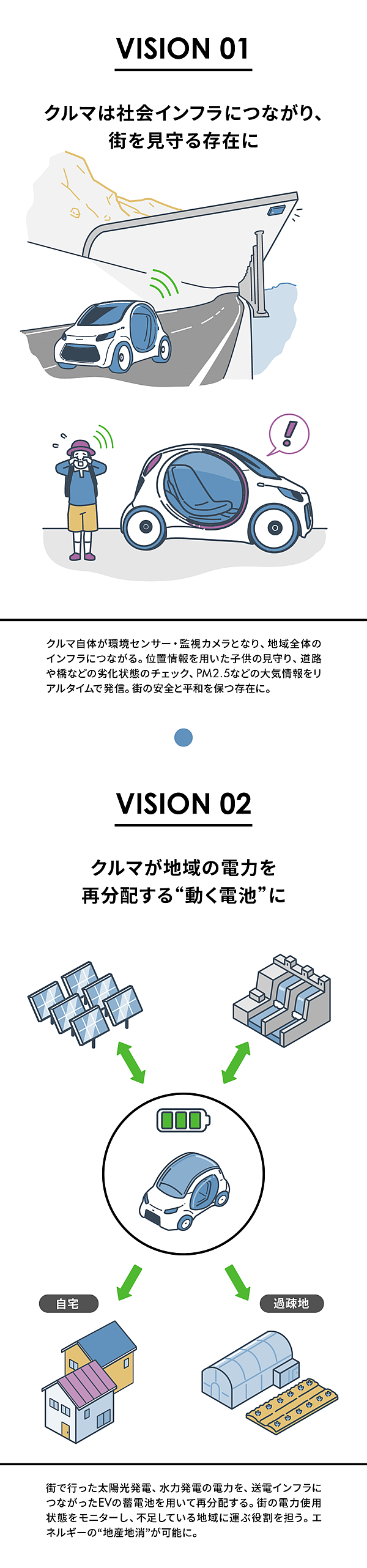

クルマが社会の安全を守る

──多くのクルマがIoTで“コネクト”すると、クルマの役割はどう変わるでしょうか。

玉川:ひとつは、セキュリティインフラとしての機能です。覚えている方も多いと思いますが、東名高速道路で反対車線を走っていたクルマが宙を舞ってバスに激突した事故がありました。

この様子を車載カメラで捉えた映像が衝撃的で、何度もニュースで流されたのですが、実はあのカメラは通信機能を搭載しており、リアルタイムで映像データを送っていたのです。だからこそ、事故が起きてすぐに適切な対応ができました。

リアルタイムで状況を把握することができれば、万が一、事故が起きたときに、消防車や救急車が必要かどうかをすぐに判断し、対応することができます。

島下:最近では、街中で犯罪が発生したときに、周囲を走っていたクルマの車載カメラ映像が捜査に活用されることもありますね。

「Mercedes me connect」は、車内ボタンを押すことで緊急通報サービスと即座につながるほか、コンシェルジュを呼び出すこともできる。

玉川:そうですね。安全・安心というキーワードでいえば、「otta」というスタートアップが、タクシーを活用した見守りサービスを行っています。これは、ビーコンを搭載したキーホルダーを高齢者や子どもに持たせて、家族や保護者が位置情報の履歴をスマートフォンやパソコンで把握できるというもの。

ビーコン端末が地域に設置された基地局に近づくと、メールや専用アプリで位置情報の通知を受けることもできます。この基地局機能をタクシーにも搭載しました。これも、広い意味ではつながるクルマです。

島下:つまり、コネクテッドカーは交通インフラだけではなく、社会インフラになる可能性を持っている。確かに、今後クルマとインフラはつながっていくでしょう。特に災害時は、クルマが走った情報によって、その道が通行可能かどうかがわかる。

東日本大震災が発生したときには、トヨタもホンダもGoogleも、同じような取り組みを行いました。今思えば、あれがつながるクルマを意識した最初だったかもしれません。

玉川:東日本大震災では原発事故のあと、放射線量を計測して地図上にマッピングするプロジェクト「セーフキャスト」が立ち上がりました。

放射線カウンターにセルラー回線をつけて、市民の手でデータを集めるといった手法を使っていましたが、その手法を応用すれば、クルマに環境センサーをつけて、さまざまな地域の天候情報やPM2.5情報を集めることもできるでしょう。

島下:その環境センサーを載せたら、環境センサーのデータを活用する企業から報酬がもらえることも考えられますね。ほかにも、運転中のデータを利用することで、新しいビジネスモデルが生まれそうな気もします。

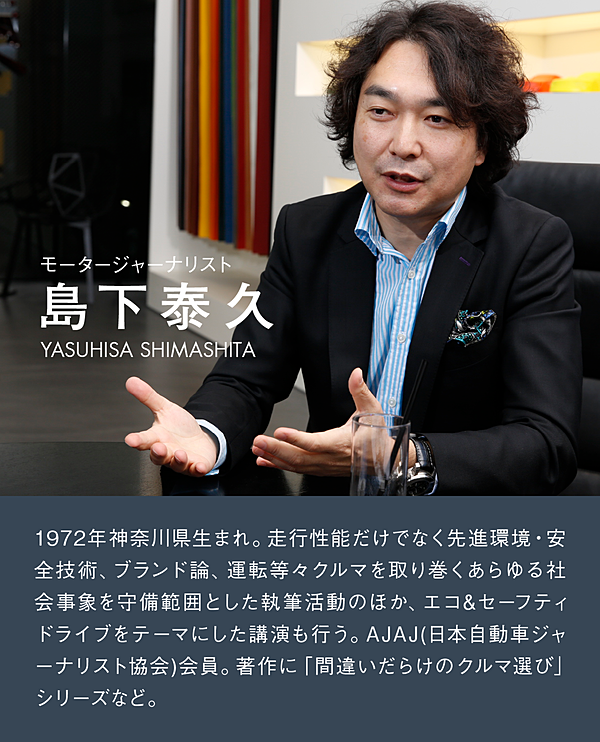

“私的”と“公共的”の境界がゆらぐ

──インフラの話でいえば、コネクテッドカーが走ることで、街の形はどう変わるでしょうか。

島下:都市の在り方でいえば、「CASE」の「E」であるEVとコネクティビティはセットで考えた方がいいでしょう。

すでにヨーロッパでは再生可能エネルギーの割合が増えてきていますが、太陽光発電や風力、水力発電は、天候などによって供給できる電力に波があります。

そこでクルマと送電インフラがつながれば、地域に電力が足りないとき、充電スタンドにつながって停車しているEVから、逆に電気を吸い上げることもできるでしょう。

つまり、街全体の蓄電池として、街中を走るEVを使用できる可能性がでてきます。

玉川:EVを蓄電池として使えれば、今の中央発電型ではなく、街単位で太陽光発電や小型の水力発電を行って、電力エネルギーの“地産地消”を行えるようになる可能性もありますね。

それには電気使用量をしっかりと把握して、どこにどう電力を分配するか采配する必要がある。そのためにセンサー同士がつながることは欠かせないし、“動くIoT端末”としてのEVも大きな役割が期待されます。

──一方、クルマの楽しみのひとつである、ドライビングプレジャーにとっては、コネクティビティはどういった効果を与えてくれるのでしょうか。

島下:クルマがインフラや他のクルマと完全につながったら、クルマの楽しみが薄れて、少し窮屈になるかもしれない、という危惧はあります。

クルマが様々なものにつながると、どこまでがパーソナルで、どこまでが公共なのか、新たに線引きする必要が出てくるのではないでしょうか。

玉川:今後、5G回線が普及すれば、10Gbpsの速度が可能になります。単純に計算しても今の100倍。

そうすると、クルマに関する情報で、ネット上に共有できないものはなくなります。そのとき、本当に全ての情報をオープンにしていいのかは難しい選択です。

それこそ、ハンドル操作をハッキングされたらどうするのかといった安全性の問題もあります。また、車内でのコミュニケーションがどこまでさらされるのかといったプライバシーの問題もある。そのあたりをどのレベルで設計するかは重要ですね。

既存の自動車メーカーは、どちらかといえば安全性や運転性能を考慮して慎重なコネクティビティを設計する可能性が高い。一方、Uberなどのスタートアップは、コネクティビティを十分に利用するはず。そこがどうせめぎ合って、新しい世界が見えてくるのかは、非常に興味深い。

──自動車メーカーと、クルマにつながるサービスをつなぐプレーヤーは、いったい誰になると考えていますか。

島下:誰かがつなぐというよりは、お互いが接近するでしょう。多くの自動車メーカーは、自動車製造販売会社から自動車製造販売サービス会社になろうとしている、メルセデス・ベンツのCASE戦略も、その意志の表れです。

そのため、自動車メーカーはこれまでにないほど、様々な業界に門戸を開いています。一方、クルマを使ったサービスを提供するスタートアップも、より良いサービスを生み出すために自動車メーカーに接近してくるのだと思います。

──メルセデスはフランクフルト・モーターショーで、スタートアップの祭典といわれるSXSW(サウスバイサウスウエスト)のスピン企画を開催し、注目を浴びました。

島下:自動車をこの世に生み出したメルセデス・ベンツが、新しい自動車の在り方に対して、一番意欲的、積極的だというのが興味深いですよね。

「Mercedes me connect」もそうです。そこに象徴的な意味がある。自分たちが次の世代においても、モビリティを引っ張っていくんだという強い意志を感じます。

玉川:ただ、コネクティビティによって、これからは自動車が持つ“付加価値”の所在が変わっていくことは感じます。これまではメカニカルな側面に多くの付加価値があったものが、今後はソフトウェアやITに割り当てられるようになっていくでしょう。

島下:案外、ソフトウェアやITは付加価値ではなく、本質になりつつあるのかもしれない。いや、誰にとっても快適な移動手段であるという自動車の本質は変わらないけれど、それを実現するための手段が一気に変貌してくる。今はその過渡期と言えるのかもしれませんね。

玉川:そうですね。クルマが本当の意味で“オープンな存在”になることで、どういった進化が生まれるのか。

それは恐らくまだ誰にも見えていない、インターネット黎明期にFacebookやYouTubeを想像できなかった感覚に近いですね。だからこそ、クルマがつながる未来はすごく面白いとも感じています。

(編集:呉琢磨、構成:笹林司、撮影:Atsuko Tanaka、デザイン:九喜洋介)