【西野×大友×小橋×佐渡島】マーケティングで決まるデザインはおもしろくない

東京モーターショー | NewsPicks Brand Design

2017/11/28

10月下旬から開催された東京モーターショー2017。NewsPicks編集長佐々木紀彦がモデレートする6日間連続のトークライブ「THE MEET UP」の模様をリポートする。4日目は「クルマとエンターテイメント」。革命家の西野亮廣さん、映画監督の大友啓史さん、「ULTRA JAPAN」 クリエイティブ・ディレクターの小橋賢児さん、編集者でコルク代表の佐渡島庸平さんが登壇した。

「他人ごと」というクルマの課題

佐々木:4日目となる本日のテーマは「クルマ×エンターテインメント」です。みなさん、クルマはお好きですか?

佐渡島:僕は起業するときに身軽になろうと思って、一番初めに処分したのがクルマでした。

佐渡島 庸平(さどしま ようへい) 株式会社コルク代表取締役社長

2002年に講談社に入社し、週刊モーニング編集部に所属。『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『モダンタイムス』(伊坂幸太郎)、などの編集を担当する。2012年に講談社を退社し、クリエイターのエージェント会社、コルクを設立。現在、漫画作品では『オチビサン』『鼻下長紳士回顧録』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『テンプリズム』(曽田正人)、小説作品では『マチネの終わりに』(平野啓一郎)の編集に携わっている。

2002年に講談社に入社し、週刊モーニング編集部に所属。『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『モダンタイムス』(伊坂幸太郎)、などの編集を担当する。2012年に講談社を退社し、クリエイターのエージェント会社、コルクを設立。現在、漫画作品では『オチビサン』『鼻下長紳士回顧録』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『テンプリズム』(曽田正人)、小説作品では『マチネの終わりに』(平野啓一郎)の編集に携わっている。

佐々木:小橋さんはクルマに興味あるほうですよね?

小橋:18歳になったらすぐにクルマに乗りたいと思ってました。18歳の誕生日になると仮免がとれるので、そこから2週間くらい毎日教習所に通いつめて。その後、すぐに運転免許試験場のある鮫洲で免許をとって、その帰り道、近くにある品川でクルマを納車してもらいました(笑)。

それくらいクルマが大好きだったんですが、一時期海外に住んだり、日本もレンタカーやカーシェアとか便利になっていたりして、しばらく乗らない時期もあったんです。

でも、子どもができて、駅から離れた場所に引っ越したのをきっかけに、またクルマに乗るようになったら世界が変わりましたね。サーフィンや山登りもするんで、便利だな、と。

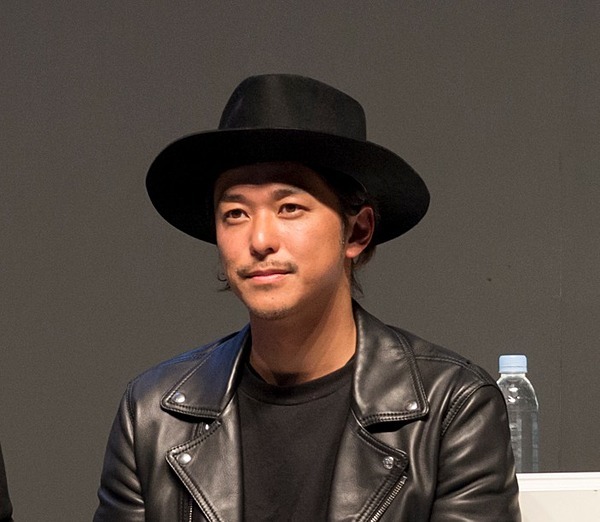

小橋 賢児(こはし けんじ) LeaR 株式会社代表・クリエイティブディレクター

1979年8月19日生まれ。8才で芸能界デビュー、以後数々のドラマや映画、舞台に出演。27歳の時に俳優活動を突如休業し、世界中を旅をしながら映画やイベント製作を始める。長編映画「DON'T STOP!」で映画監督デビュー。未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND」のプロデュースなどマルチに活躍する。

1979年8月19日生まれ。8才で芸能界デビュー、以後数々のドラマや映画、舞台に出演。27歳の時に俳優活動を突如休業し、世界中を旅をしながら映画やイベント製作を始める。長編映画「DON'T STOP!」で映画監督デビュー。未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND」のプロデュースなどマルチに活躍する。

佐々木:小橋さんは、回帰した派ですね。早速ですが、みなさんに、今のクルマはどこに課題があって、なぜおもしろくないのか。それぞれご自分の意見を聞かせてください。

西野:「他人ごと」! これに尽きると思います。知ったこっちゃねえ、って話で。言っちゃっていいんですか、これ(笑)?

佐々木:いいです。私が責任とりますんで(笑)。

西野:まさに今、ステージから見てても、みなさん、手にスマホ持ってますよね。そうやって情報を発信することに慣れてるから、受信一方のエンタメというのは、もうキツイんですよ。

今って、「クオリティ」という言葉を再定義しなきゃいけない時期。以前、ある分野で世界一というパフォーマンスを見たとき、僕、寝てしまったんです。あまりにも「お前ら、見ろ」みたいな雰囲気で、見続けないといけないというプレッシャーが辛くて…。

西野 亮廣(にしの あきひろ)

1980年生まれ。1999年、梶原雄太と漫才コンビ「キングコング」を結成。お笑いだけにとどまらず、3冊の絵本執筆、ソロトークライブや舞台の脚本執筆を手がけ、海外でも個展やライブ活動を行う。2016年に出版したビジネス書『魔法のコンパス ~道なき道の歩き方~』は10万部、絵本『えんとつ町のプペル』は32万部をそれぞれ超える大ヒットに。ビジネス書の「革命のファンファーレ ~現代のお金と広告~」は発売6日目で異例の発行部数10万部を突破。

1980年生まれ。1999年、梶原雄太と漫才コンビ「キングコング」を結成。お笑いだけにとどまらず、3冊の絵本執筆、ソロトークライブや舞台の脚本執筆を手がけ、海外でも個展やライブ活動を行う。2016年に出版したビジネス書『魔法のコンパス ~道なき道の歩き方~』は10万部、絵本『えんとつ町のプペル』は32万部をそれぞれ超える大ヒットに。ビジネス書の「革命のファンファーレ ~現代のお金と広告~」は発売6日目で異例の発行部数10万部を突破。

その一方、僕が沖縄で行きつけにしている居酒屋は、すごくいい。80歳くらいのおじいちゃんがやっているんですが、このおじいちゃんが一番初めに酔いつぶれて寝ちゃうんです。しょうがないから、僕が次に来たお客さんを接客して、僕が帰ったら、そのお客さんが次のお客さんを接客する。

お客さん同士が順番に接客して、店が潰れないように守ろうと「自分ごと」にしているんです。

佐々木:クルマと何の関係が(笑)。

西野:クルマが僕らの前に現れる時って、もうできあがっていて全然「自分ごと」じゃないんですよ! 「ほら、どうぞ」って言われても、作る過程を共有しているわけでもないし、作り手の苦労もわからない。他人ごと過ぎると思うんです。

僕はクラウドファンディングで本をつくったりするんですが、それは資金調達が目的なんじゃない。本を出すまでの過程をみんなと共有したいんですよね。

『えんとつ町のプペル』っていう本は、1万人が協力してくれてできた絵本。1万人で作ったから1万部、10万人で作ったら10万部売れるんじゃないかって思えたりする。クルマは作り手も少ないし、その上、作り手とお客さんが完全に分断されているから、我々にとっては他人事になってしまう。

クルマはもっと「快楽」を追求してほしい

佐々木:おもしろい意見ですね。大友さんはどう思いますか?

大友:おもしろいですね。俺なんか、マジメに「快楽とデザイン」って紙に書いちゃってるけど。

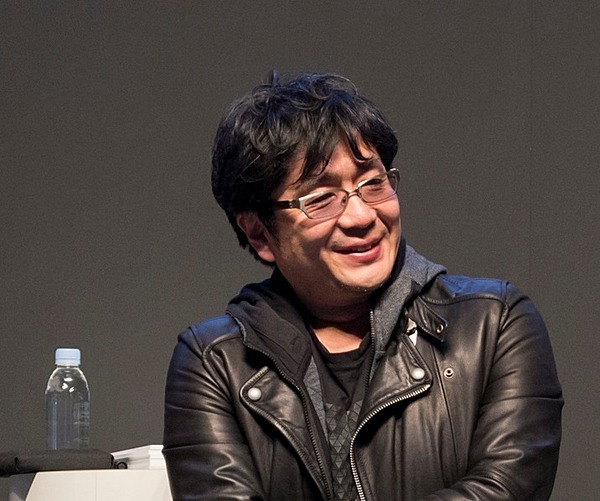

大友 啓史(おおとも けいし) 映画監督

1966年生まれ。慶應義塾大学法学部卒。90 年NHK入局。秋田放送局を経て、97年から2年間LAに留学、ハリウッドで脚本や映像演出を学ぶ。帰国後『ハゲタカ』『白洲次郎』『龍馬伝』などを演出、映画『ハゲタカ』で映画監督デビュー。2011年4月NHK退局、株式会社大友啓史事務所を設立。『るろうに剣心』『プラチナデータ』『3月のライオン』二部作など、話題作を公開。今秋、電通との合資会社「OFFICE Oplus」を新たに立ち上げ、海外での映像制作も視野に活動を広げている。

1966年生まれ。慶應義塾大学法学部卒。90 年NHK入局。秋田放送局を経て、97年から2年間LAに留学、ハリウッドで脚本や映像演出を学ぶ。帰国後『ハゲタカ』『白洲次郎』『龍馬伝』などを演出、映画『ハゲタカ』で映画監督デビュー。2011年4月NHK退局、株式会社大友啓史事務所を設立。『るろうに剣心』『プラチナデータ』『3月のライオン』二部作など、話題作を公開。今秋、電通との合資会社「OFFICE Oplus」を新たに立ち上げ、海外での映像制作も視野に活動を広げている。

西野:いや、いいんですよ。マジメに語り合う場ですよ(笑)。

大友:街中を走ってるクルマって、デザインや色がみんな一緒ですよね。ショールームでも色の種類って本当に少なくて、3種類ぐらい。モスグリーンとか、ないじゃないですか。それに比べると、1960年代のクルマって、本当にカッコよかったんですよ。

クルマの快楽ってスピードだと思われがちだけど、それだけじゃない。映画は視覚の快楽を商売にしているものですけど、クルマにももっと快楽と結びついてほしいなと思いますね。

最近見た『ベイビードライバー』という映画は、その辺がうまかったですよ、ドライバーが逃げる様子と音楽が編集のテンポと見事に合ってて。それが映像の快楽につながってる。

クルマも、快楽をもっと意識してほしいんだよなあ。

クルマは「ワル」であるべき

小橋:僕も「クルマはマジメすぎるな」と思っています。クルマって、悪いものというイメージがあるじゃないですか。不良や走り屋が乗ったりして。昔だとちょっと悪い先輩が乗ってるクルマとかファッションって、時代の先をいってたりしてた。

今、テレビや映画の世界では、スポンサーや世の中がうるさくなってきていて、暴走族の走り屋の話なのにシートベルトして信号を守る、みたいなことが求められていたりする(笑)。フィクションの中くらい、嘘をついたっていいじゃんと思いますね。

大友:日本はカースタントに世界一厳しい国ですからね。今、北九州ぐらいですよ。ある程度やらせてくれるのは。

小橋:そうですよね。そういうマジメさは「乗りたい」っていうワクワク感につながりませんよね。デザインもマーケティングで決まってくる感じですし。

西野:「多数決で決まってる」感が強いですよね。

佐々木:クルマだけじゃなくて、あらゆるものがそう。例えばテレビドラマでもマーケティングを優先してますよね。

小橋:ムダやはみ出たものこそが、カッコいいじゃないですか。

それ自体が売れなくても、そういうものがあるから普通のクルマが売れるんだと思うんです。ファッションショーに何千万円もするオートクチュールのドレスが発表されますよね。もちろん一般の人は買わないんだけど、そのドレスがすごいから普通のTシャツも売れる、みたいなことがある。

西野:確かにそうですよね。

佐渡島:僕は、今はもう、とにかくクルマが面倒くさくてしかたがない。昔は自分の車に乗る方がラクだったんですけど、今はアプリでタクシー呼んだ方が早いし。せっかちなんで、出先で駐車場を探すというのも無理なんですよ。

小橋:しかも駐車場代も高い。30分1200円って、なんやねんみたいな。

佐々木:今後、海外のようにUBERが普及したら、より自家用車が不要になりますよね。

佐渡島:そうですよ。今だってタクシーの日本交通のアプリを使えば支払いもそのままできて便利だから、すぐ探して乗っちゃってます。

ディズニーランドは全部自動運転

佐々木:小橋さんへ「自動運転が実現したときに、ULTRA JAPAN的な空間を車内で作れるようになりますか?」という質問が来ているようですが。

小橋:ディズニーランドのアトラクションって、ある意味、すべて自動運転だと思うんです。ディズニーは屋内ですけど、あれが屋外でできるようになったらおもしろいですよね。街の中を走りながら窓自体に情報が映し出されて、風景と連動して変わっていく、みたいな。

アメリカに「ザ・ライド」というバスのエンタメがあるんです。バスの横側が全部窓になっていて、みんな外向きに座ったまま街中を走ります。タイムズスクエアに行くと、通行人のふりした演者がリアルタイムでそのバスに向けてショウを行うんです。歩いてる人が突然、新聞を捨ててタップダンスはじめる、とかね。

それ自体は、正直、そんなにおもしろくなかったんですけど、街を生かしたエンタメが作れる気はしましたね。

購入者だけに頼らないマネタイズが必要

佐々木:これまであがっているクルマの課題を今後どうしていくべきか。日本のクルマはどう生き残っていけばいいのでしょうか。デザインやエンタメ的な部分も含めて、今後、日本のクルマが世界で成功していくためには、また日本社会をおもしろくするためにどうすればいいのかをお聞きしたいです。

西野:「マネタイズ」ですね。今日、話を聞いていて、全てを解決するのはお金だなと思いました。

「こういうデザインがいい」とか「あれをやるといいのに」とか、あるじゃないですか。なぜそれができないのかというと、「売らなきゃ次が作れないから」ですよね。それがあるから、結局、無難なところにいっちゃう。

そもそもクルマのマネタイズの仕方が古いんです。クルマを買う人からしか、お金徴収してないじゃないですか。

例えば、クルマは街の景色の一部なので、小学生が目の前を通る車に500円投資してもいいわけです。『えんとつ町のプペル』も、本を買わずに支援してくれた人がたくさんいます。そのおかげですごいものができました。みんなでちょっとずつ支援する形があってもいい。

佐々木:どうやったら新しくなると思いますか?

西野:作る過程を「シェア」すればいいと思います。会議の時点から「次、こんなん作ろうと思ってんねんけど」って、世の中にシェアして支援してもらったら、そんなにたくさんのクルマを売らなくてもよくなるんじゃないですか。

そもそも人口が減ってる中で、クルマをたくさん売るというところに無理がある。性能も良くなって長持ちするから買い替えサイクルも長くなっている。だから、買い手だけでなく、クルマを景色として見たい人からもお金を回収すればいい。デザインだって、もっと勝負をかけられると思うんです。たくさん売れなくてもいいわけですから。

佐々木:でも景色としてのクルマに、お金払います?

西野:クラウドファンディングで「こんなクルマ作りたいんだけど」というのがあったら、僕は1000円くらいなら出します。そのクルマが前から走って来たら、「あのクルマ、俺が手伝ったヤツやねん」って、写真撮って友達にシェアすると思います。

「フリーミアム」ってそういう発想だと思うんですよ。無料で大勢にバーって広げて、一部の人から回収する。

もう1つ、クルマのデザインが未来っぽい感じになっていますが、それって「おっさんが作った未来」という感じがする。想像がついちゃうんですね。若い人からしたら、そんなのが未来じゃないよ(笑)って、見えちゃう。

最近、小学生に3Dの映像とマリオネットの両方を見せたんです。子どもたちは3Dは見慣れているけど、マリオネットには「すげー技術じゃん!」って、ひっくり返って驚いていました。次の世代からしたら、昔からあるものの方が未知のものなんですよ。流線型のクルマなんて、「もう見たことあるし」という感じで。

佐々木:「未来」に、固定観念があるのかもしれないですね。

唯一無二の「個性」が生き残りへの道

大友:僕は「細分化」だと思います。最近、新しい会社をつくって事務所を引っ越したんですが、そこが東京オリンピック前にできた建物。

今の建築基準法の基準だと全然クリアできなくて、絶対許可が出ないような造りなんですが、それが建物として圧倒的に面白い。そこに住んでいる住民もみんな出ていきたがらなくて、改築期間も出てくれないから、改築すらできないそうなんです。つまり、唯一無二の「個性」というのは、生き残るものなんだ、と。

例えば、映画界には中国映画の波が押し寄せていますが、日本のカメラマンや音楽家は仕事が細かいから大人気です。

クルマだって、手仕事をする職人が唯一無二のものを作るなら見てみたい。工場で作られたクルマではなく、一人の人生の経験が集積したクルマというものが見てみたいですね。そこには、その人の個性が出るはず。その個性が、クルマのデザインや機能にどう表れるのかが気になります。

佐々木:木のクルマとかも、あっていいですよね。

大友:車輪を始め、材質も含めて、全部木というクルマがあるとおもしろいですね。

計り知れない、クルマ技術のポテンシャル

小橋:僕の回答は「ホスピタリティとエンターテインメント」です。さっき「マジメすぎる」と言ったのと反して聞こえるかもしれませんが、やっぱり「かゆいところに手がとどくサービス」というのは大事だと思う。

車の中から電話して、そのままレストランを探して予約できるとか。今はクルマに乗ると、情報と遮断されてしまうじゃないですか。スマホですぐできることが、クルマに乗った瞬間できなくなる。運転中に行き先が変わっても、クルマを一度停めて操作しないと、というのは、すごくストレスですよね。

クルマメーカーによっては、そういうかゆいところに手が届くようなサービスを提供していたりもします。ちょっと過剰かなと思うくらいのホスピタリティに一度慣れてしまうと、そこから離れられなくなるというのはあるかもしれませんね。

佐々木:最後に佐渡島さん、お願いします。

佐渡島:「違う産業に」というのが僕の答えです。クルマは自分の持ちものとして、圧倒的にこだわりたいという一部の人がいる。それがブランド化していくんですが、それ以外の人、つまり世の中の95%にとって、クルマは単なる移動手段に過ぎない。しかし、移動手段としては、今は効率が悪いからこの先淘汰されてしまうと思うんですよ。

でも、クルマメーカーはポテンシャルのある技術をたくさん持ってるので、多種多様なものを扱う産業に進化してくと思います。富士フイルムが既存技術を転用して、ヘルスケアを始めたのと同じようなことが、この先クルマメーカーでも起きるのではないでしょうか。

クルマメーカーが自分たちの持つ技術の価値に気づいてスピンオフし、その中のどれかがとても大きな産業になっていくんだろうなと思いますね。

(取材:今井雄紀 撮影:飯本貴子 編集:久川桃子、工藤千秋)

東京モーターショー | NewsPicks Brand Design