IoTが切り拓く、農業で“稼ぐ”地方の未来

2017/10/24

少子高齢化によって生産人口が減少するなか、どのように産業やコミュニティを維持・発展させていくか──現在さまざまな課題に直面する地方で、先端テクノロジーを使った取り組みが行われている。

いまの地方を取り巻いているのは、東京などの都市部にもいずれ訪れるであろう状況だ。未来の変革は、ローカルから始まっている。(全7回連載)

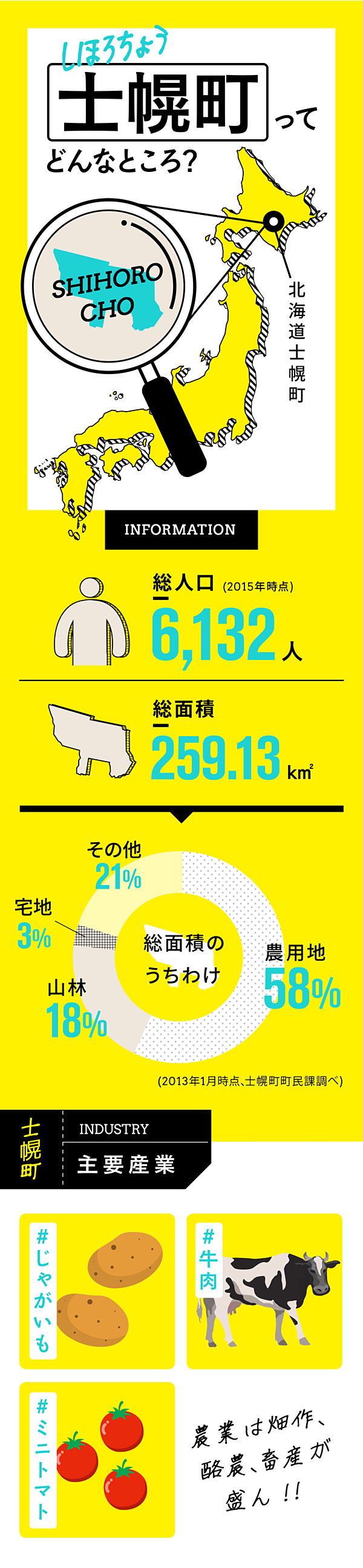

日本有数の穀倉地帯で、畑作が盛んなことから「日本のウクライナ」とも形容される十勝平野。士幌町はその北部に位置する。十勝平野の中心都市である帯広市から30kmほどの距離だ。

主な産業は、畑作・酪農・畜産。典型的な北海道の農業だが、日本全体と比較しても高い収益力を実現しているのが特長である。

2015年度にJA士幌町が農家へ支払った販売支払高の総額は、381億円。これは道内108のJAのなかで3位となるが、正組合員戸数は中規模なので、かなり生産性が高いことがうかがえる。

その高い生産性を支えている要因のひとつが、農作物に付加価値をつける工夫だ。1970年代から自前の食品加工工場を建設し、地場産業に密着した食品工業をコンビナート化した。さらに、さまざまな農業構造改善事業を推進、農業の6次産業化に取り組むなど、常に新しいビジネスモデルに取り組んでいる。

その実験と将来的な担い手の育成が、町立の農業高校である「北海道士幌高等学校(以下、士幌高校)」で始まっている。

士幌高校が農作物栽培の実習に取り入れているのは、ソフトバンクグループ傘下のPSソリューションズが販売する「e-kakashi(いいかかし)」だ。

可視化した農業データを活用して栽培手法や知見を共有する農業IoTソリューションで、勘と経験による栽培から、データに基づく科学的農業へのシフトを目指して開発された。

今回は士幌高校の近江 勉校長と、宮崎県を拠点に営農支援事業を行う「テラスマイル」代表取締役 生駒祐一氏に、アグリテックによる地方農業の活性化、次世代の就農へのインパクトなどを語ってもらった。

最先端の技術を、次世代の担い手に

── 士幌高校が「e-kakashi」を含めたアグリテックを導入した経緯を教えてください。

近江:士幌町は農業中心の町であり、次世代の就農者を育てる必要があります。本校は道立ではなく町立のため、授業で先進技術を教える取り組みがスムーズに導入されました。

授業での実験・研究成果が後の地域農業に生かされるよう、特に実学を重視しています。

生駒:実際にIoTの製品やサービスを開発・運用している企業の方が講義をされていると伺いました。

近江:「e-kakashi」ではサービスを提供するPSソリューションズから使い方の講義を受けています。授業ではドローンも使っているのですが、これも技術者の方から実際に操縦の指導を受けています。

生駒:それだけ先端技術を学んでいると、卒業後の進路が気になりますね。後継者として農家を継ぐ生徒さんが多いのですか。

近江:意外かもしれませんが、卒業後すぐに農家を継ぐという生徒はほとんどおらず、生産や流通を含めた農業関連の企業に就職する割合が高くなっています。

最先端のアグリテックを学ぶことで、ただ就職するのではなく、指導者や技術者、経営者のサポートができる人材として卒業させるようにしています。

生駒:私は従来の農業高校の教育では、座学と現場に乖離があると感じていました。「e-kakashi」のようなIoTは、それを埋めてくれるのでは、と期待しています。

近江:座学では教科書を使い状況に応じた効率的な栽培を学びます。しかし、畑の環境はさまざまですから、実際の栽培と教科書がどのようにリンクしているのかは、検証が難しかった。

「e-kakashi」を使って畑のデータが収集できれば、教科書と実際の畑の状態を比較して、どうリンクしているのかを知ることができます。

もうひとつ、「e-kakashi」には、「ekレシピ」という機能があります。熟練農家の栽培管理技術を数値化して、その数値に沿って栽培ができる、まさに料理レシピのような機能です。これも正しい栽培方法を生徒に伝える教育手段として重宝しています。

生駒:新規就農へのハードルを下げることもできますね。このシステムをまるごと海外に輸出することもできそうです。

これからの日本は農作物を輸出するより、データに基づいた高度な農業の実践ノウハウを、農協システムも込みでパッケージ化して輸出するのが現実的だと考えています。

近江:確かに「ekレシピ」も含めた「e-kakashi」のシステムを輸出すれば、その国で比較的簡単に正しい栽培ができるようになります。農作物ではなく、農業システムを輸出するというのは、面白い発想ですね。

生徒たちがデータを活用することで、地域の若い農家や農業法人の経営者も興味を持ってくれるかもしれない。むしろ、興味を持ってもらえるような最先端の取り組みをする教育機関でありたいと思っています。

見えなかったものを、見える化する

── 生駒さんのテラスマイルも、データを活用して農業・産地経営に関する可視化を行うなど、最先端の取り組みを行っていますね。

生駒:僕は「数値化経営」と呼んでいます。農業者の持つさまざまなデータを、シンプルなグラフを利用して可視化し、圃場(ほじょう)別・昨対・週別などの収穫量や売り上げを比較・分析するサービス「RightARM」を提供しています。

多くの農家は、過去の自分を超えることにモチベーションを持っています。だから、情報をしっかりと見られるようにするだけで、収穫量がなぜ上がったのかを考えるようになります。

そのためにIoTを導入して、日照時間や気温、土壌の水分・肥料量(EC値)などの情報を見える化しました。これらの環境データと栽培状況を照らし合わせると、今やっていることの何が問題か、どこに差があるのか、それはなぜかがわかってきます。

生駒祐一(いこま・ゆういち)/テラスマイル株式会社代表取締役。1977年、東京都生まれ。IT企業の新規事業、グロービスMBA、農業法人立ち上げを経て、2014年にテラスマイルを創業。農業経営者や金融機関向けに、株式会社エムスクエア・ラボと共同開発した経営の可視化・予測・分析を行う「RightARM」を展開する。宮崎在住7年目。

近江:ベテランの農家さんから「数値化経営」への拒絶反応はありましたか。

生駒:最初は苦労しました。「データは取らん」とか「役に立たん」とか(笑)。

でも、僕はテラスマイルを起業する前に、農業法人の立て直しをやっていました。その実績が知られていたことに加え、IoTを現場の言葉で説明できたおかげで、興味を持ってくださった農家さんも多かった。今は、既にデータを蓄積している農業経営者に絞ってサービスを展開しています。

最近、小泉進次郎議員がアグリテックを語られたこともあり、今年に入ってからは「教えてほしい」と尋ねてくる農家さんも増えました。士幌町ではどうですか。

近江:正直なところ、農家の多くは「e-kakashi」で何ができるかまだ知りません。なので、拒否反応までも到達していない。生徒に教えるだけでなく、農家さんへの啓蒙活動も本校の役割の一つだと考えています。

生駒:日本ではデータを活用した農業がまだ一般的ではありませんが、海外ではすでに浸透しています。

例えばオランダやアメリカでは農業と金融や保険が紐付いています。データにより経営状態を見える化することで事業性評価が明確になり、金融サポートを行うことが可能になるからです。

一方、日本では天候不順などで栽培がうまくいかなかったときに、土壇場でJAバンクなどに資金繰りのお願いをする。これは早急に変えなくてはいけない部分だと考えています。

私たちが行った実証実験では、データを活用した結果、3年間で単位面積あたりの収穫量(反収)が43%、1年間で15%伸びました。これって、ダイエットに似ていると思うんですよ。

ダイエット成功の秘訣は、何をよく食べていて、どれくらい運動しているのかなど、現状を見える化して分析すること。そうすると、「糖質を抜けばいい」「ジョギングをすれば痩せられる」という有効なパターンがわかってきます。

それがわかれば、あとはやるだけ。農業でも効率よく栽培できる条件を見極めて、そのパターンに沿って動けばいいんです。

── 農業の場合は、どのようにデータを活用するのでしょうか。

生駒:例えばビニールハウスの場合、病気のリスクが一気に高まる湿度の管理が重要です。雨が続けば当然湿度が高くなりますが、これまでは「雨が降ったら農家はお休み」といって何もしないケースも多かった。

しかしIoTでハウス内のデータを取ることで、病気のリスクが高まる湿度になったとき、ちょっとした雨のやみ間に窓を開けて換気をするといった対策ができる。少ない労力で栽培環境を向上させることが可能になります。

近江:北海道では離農した土地を農業法人が買い取り、農業の規模がどんどん拡大しています。大規模経営になると、AIやロボットトラクター、センサーを使うなど、いくらでも人手不足を解消する手段はあります。

むしろ、今の士幌町では人よりも土地面積が足りない。少ない労力で生産性を上げる工夫は今後ますます必要になってくるでしょうね。

テクノロジーやライフスタイルがストーリーを生む

生駒:今の農業経営には三つの切り口が必要だと感じています。「生産性」と「収益性」、そして「らしさ(特性)」。

「生産性」は先ほど近江校長が触れた効率化の部分です。広大な面積があって人が少ない場合は、ドローンやロボットトラクターなどを活用して、作業の効率化と均一化を図ることが必要です。

重要なのはそこで得たデータを分析すること。それが2番目の「収益性」につながります。どんな農作物を作ると、その地域で循環できるか。もしくは外部への出荷で収益を得ることができるのかを、ICTやデータ活用で明らかにする。私たちは出荷量や売り上げの予測に人工知能を組み込み、活用を始めています。稼ぎ時がわかることによって、儲かる農家が増えます。

最後の「らしさ」は、その農作物がもつストーリー、いわゆる付加価値です。今日は、あるトマトジュースをお持ちしました。

近江 勉(おうみ・つとむ)/1967年北海道壮瞥町生まれ。1989年から北海道高等学校農業教員に。美幌農業高校、岩見沢農業高校、道立農業大学校(教務係長)、新十津川農業高校(教頭)、帯広農業高校(教頭)を経て2017年度から現職。農業先端技術等アグリテック教育を積極的に取り入れ、町と一丸となり地域を支える人材育成を展開。今年度、道内の高校として初の「GLOBALG.A.P(国際適正農業規範)」認証を取得した。

近江:これは酸味がいいですね。最初に酸味がぐっときて、後からほどよい甘味がくる。多くのトマトジュースは甘味が強く酸味が感じられないのですが、これはおいしい。

生駒:ありがとうございます。実はこれ、気温や植物の状態などのデータからトマトにかかるストレスを数値化して、その数値をコントロールしながら栽培したものを使いました。宮崎県の「門川町高糖度トマト部会」が作ったトマトジュースです。

このトマトを作っている農家さんたちは、都会から移住してきた人が多く、サーフィンと釣りが大好き。朝、波に乗った後に農作業に出かける働き方で、しっかりと稼いでいます。それは、データの利活用で効率的に働けているからできること。毎週の営業会議では、データをもとに真剣に議論しています。

こんな新しい働き方も、このトマトだけがもつストーリー、いわゆる「らしさ」につながります。

近江:本校の生徒たちも、「奇跡の果実」と呼ばれるシーベリーの栽培に取り組み、そこから地元の商工会と協力して「シーベリーサイダー」を商品化しました。シーベリー自体の希少価値も高く、奇跡の果実を高校生が作るという珍しさは「らしさ」に通じるかもしれません。

士幌町は農業を主要産業として成り立っている町であり、農業が活性化しないと町は廃れます。儲かるからこそ農業経営や農業関連産業に魅力を感じ、生徒たちも士幌町に残るし、結婚もできる。その結果、家族が生まれ、活気のある町となります。

ただ、これからは仕事としてだけでなくライフスタイルも楽しめることが大事です。先ほど生駒さんが話された農業と趣味の両立は、いいヒントになりました。

生駒:農業経営者が増え、しっかりと稼げれば、地域の税収も増えます。それによって伝統文化の継承や子育て、教育などに対する投資もできるようになる。それはライフスタイルの充実や、心の余裕にもつながってきます。

しっかりと稼いで、投資する。この関係を描くことが、健康的な町づくり、地方創生につながると思っています。この地方創生のパッケージを世界中に展開できたら、僕は思い残すことはありませんね(笑)。

取材後、町内を巡ってみた。道の駅「ピア21しほろ」を訪ねると、士幌町の農家が生産し、JA士幌町や地場産業が製造した特産品が多数販売されている。公共施設も充実している。

一方で農業の衰退に直面している自治体も少なくない。重労働を嫌う若者の農業離れや担い手の高齢化、ガラパゴス化による市場の縮小などは、現実にある危機だ。

しかし今回の対談でわかったように、他のさまざまな産業と同じく、農業もまた、IoTやAIの出現によって大きな転換点を迎えようとしている。その時流にうまく乗ることが、日本の農業が稼ぐための道であり、農業を中心とした地域の活性化につながると気づかされた。

(取材・文:笹林 司 編集:宇野浩志、呉琢磨 撮影:兼成純一 デザイン:片山亜弥)

テクノロジーは、いかにしてビジネスを変容させるのか。ソフトバンクが運営する「

Future Stride」は、AI・ロボット・IoTをはじめとした先端技術テーマを中心に、近い将来のビジネスシーンを映し出すWebマガジンです。