リース会社からスタートしたオリックスが水族館運営に成功した理由

オリックスグループ | NewsPicks Brand Design

2017/8/29

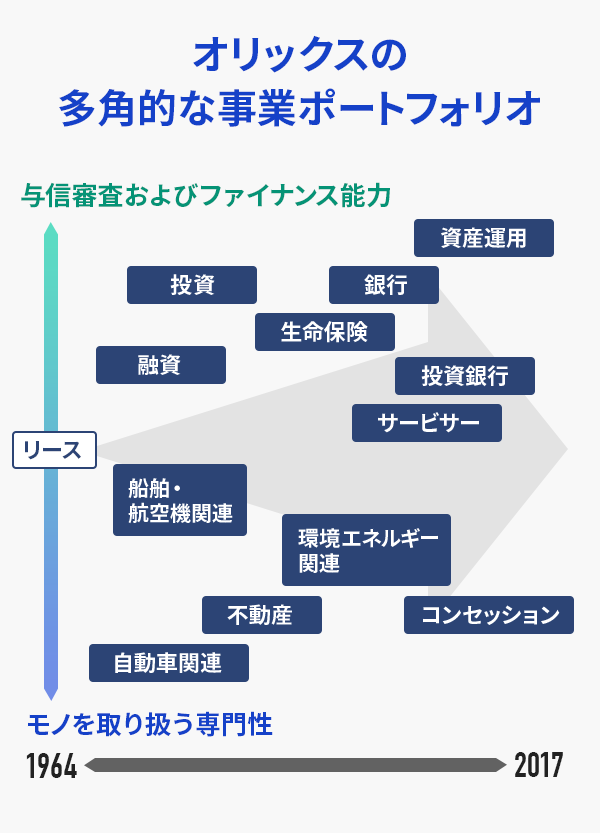

「オリックス」と聞いて「野球チームがあるな」と連想した人は正しい。「保険の会社」と答えた人も正解。「自動車」「環境エネルギー」「ホテル・旅館運営」、これらもすべて正解だ。実はオリックスは、1964年に法人向けのリース会社として創業して以来、さまざまな事業を展開し続ける異色の企業なのである。

多くの大企業が新規事業の立ち上げに苦戦するなか、なぜオリックスは多角経営に成功しているのか。すみだ水族館、京都水族館を運営する、オリックス水族館株式会社の三坂伸也社長に話を聞いた。

多くの大企業が新規事業の立ち上げに苦戦するなか、なぜオリックスは多角経営に成功しているのか。すみだ水族館、京都水族館を運営する、オリックス水族館株式会社の三坂伸也社長に話を聞いた。

実は世界一の水族館大国、ニッポン

今、多くの企業が生き残りをかけて新規事業の立ち上げに取り組んでいる。社内にとどまらず、ベンチャーと組んで事業開拓をする企業もあるほどだ。しかし、残念ながら頓挫するケースも多いのが現実。

しかし、オリックスは、私たちの気づかぬ間に多角化に成功していた。なかでも、すみだ水族館・京都水族館の運営は、およそ金融を主軸に成長してきた企業とは無縁とも思われる事業だ。なぜ、このようなことができるのか。

オリックスが最初に水族館事業に携わったのは、神奈川県の新江ノ島水族館だ。オリックス水族館株式会社の三坂伸也社長は、当時を振り返ってこう語る。

「水族館をやるらしいと噂を聞いたとき、はじめは『さすがに門外漢すぎるな』と思いました。また、水族館の事業責任者に任命された当時、私はまったく関係のない部署にいたので、一瞬途方にくれました。

でもオリックスには、失敗を恐れずチャレンジし、失敗をも糧とする文化があります。だから私もイチから挑戦できたのです」

そもそも、オリックスの水族館事業への参入は「偶然」からはじまった。公共事業を民間の資金力で活性化させるPFI(プライベート・ファイナンシャル・イニシアティブ)法が施行された1999年、旧江ノ島水族館を再生させるという案件が舞い込んできたのだ。

全国に100を超える水族館がある日本は、世界一の水族館大国だ。しかし、多くの水族館の収益化が難しい状況にある。それでも存続しているのは、水族館の教育的見地が重視され、多くが行政主導で設置、運営されてきたからだ。

「水族館は教育的・文化的施設で、人を楽しませる場所であることは間違いありません。事業を成立させるためには、このような施設をどうビジネスと結び付けるかが肝心です。

私たちは『水族館運営のプロ』ではなく、『ファイナンスのプロ』として参入したために、水族館の持つポテンシャルをニュートラルな目で見ることができた。それで、ストレートに『どうすればお客さまを呼べるのか』という課題と向き合えたのです」(三坂氏)

ファイナンサーの立場から水族館事業を再定義

旧江ノ島水族館の最終的な年間集客数は30万人だったが、2004年の新江ノ島水族館のオープンに際して、目標は180万人に設定された。

「考えてみれば、私自身も小学校の遠足以来、水族館に足を運んだ記憶がありませんでした。ほかにも娯楽があるから、そちらに流れてしまうのです。

ですが、180万人という目標を達成するためには、『週末は映画館に行く』という人にも『仲間とフットサルをする』という人にも来てもらう必要があります」(三坂氏)

そこで三坂氏が注目したのは、水族館の教育施設、文化施設としての側面ではなく、エンターテインメント施設としての側面だ。さらに、両側面をトレードオフするのではなく、共存させる方法を探りはじめたという。

「ジンベエザメやシャチのような希少性のある生き物で集客する、というのが一般的な水族館のセオリーです。当時も、各館は希少性のある生き物を競って導入し、大規模水族館がもてはやされ、規模と集客は比例すると信じられていました。

でも、生き物を目玉商品にすると、死んでしまったときや人気が落ち込んだときのリスクが大きい。事業をローリスクで継続させるためには、楽しく快適な『場』そのものを目玉商品にしなければならないと気づいたのです」(三坂氏)

「貴重な生き物を見る」体験を売るのではなく、「どこにでもいる生き物と、これまでにない体験ができる」ことを商品にする。それがうまくいけば、人は集まり、事業としても安定するはずだ。

「それからは、エラーの多いトライ・アンド・エラーの繰り返しです。気が付いたら1年が経ち、184万人ものお客さまに来場していただけていました。戦略的なやり方ではなく、できることからやっていったら結果的に目標を達成していた、というのが正直な感想です」(三坂氏)

オリックスが市街地に水族館を作る理由

ファイナンサーとして新江ノ島水族館の経営に参画しているうちに、水族館事業について、オリックス側にも徐々にノウハウが蓄積されてきた。事業の可能性が見えてきたことで、次なる展開として生まれたのが、京都水族館、そして、すみだ水族館だ。

市街地に水族館を作るのは島国の日本では珍しいことだが、オリックスが市街地にこだわるのには理由がある。新江ノ島水族館の来訪客の動向から、ある「気づき」を得たからだ。それは、「水族館では自然にコミュニティができる」ということ。

たとえば、イルカのショーではパフォーマンスの一つひとつに一斉に歓声が上がる。大水槽では、ほかの魚の動きに合わせてイワシの群れが形を変えるたび、あちらこちらから感嘆の声がもれる。

水族館には「特定の何かのファン」が集まっているわけではないのに、老若男女、嗜好もばらばらの人たちによって、えもいわれぬ一体感が生まれるのだ。

すみだ水族館で行われているショーの様子

「この一体感を共有するコミュニティを見て、目指すべき水族館の方向性が固まりました。要は『公園を作りたい』ということです。

公園は、一人で行ってもいいし、友達と騒ぎに行ってもいい。公園ほど、ありとあらゆる人、シチュエーションを受け入れてくれる場所はなかなかありません。その包容力が公園の強みです。

公園のような水族館を作ることができれば、『こういうふうに過ごしなさい』と押し付ける必要がなくなり、マーケットの自由に任せられます」(三坂氏)

京都水族館の開放的なイルカスタジアム。ショーには常に多くの観客が集まる

魚の飼育という観点では、いくらでも海水が手に入る海沿いに作るという判断は正しい。しかし、コミュニティを作るという観点なら、より人口が集中する市街地のほうが適している。

ただし、市街地には、土地や物件の事情から大規模なものは作れない。それでも、「公園のような水族館を」という考えのもと、展示の仕方を工夫し、既視感のない空間を演出することで、生き物メインではなく、体験メインで組み立てられる都市型の水族館が完成した。

この2館では、「水」の魅力を活用することにも力を置いている。

「水族館に来た方から『癒やされた』という感想をよく聞きます。でも、お客さま全員が大の魚好きとは思えない。それなら、水からも癒やしを得ているのではないか、という発想が出発点でした。

そういう視点で水槽をのぞいていると、透明で普段は存在感の薄い『水』が、生き物の存在によって際立つことがわかりました。そこで、生き物はもちろん、『水』が魅力的に見えるよう、照明などにも工夫を凝らしました」(三坂氏)

すみだ水族館のアクアラボ。飼育スタッフとコミュニケーションをとることができる

この工夫が功を奏し、すみだ水族館の幻想的なクラゲの水槽の前には、常に人だかりができている。

このようにして、京都水族館とすみだ水族館は、年代や属性を超えて「一緒に楽しむ」という経験を提供するエンターテインメント施設として定着。開館以来、安定した入場者数を維持している。

オリックス方式=既存事業の「隣へ」拡大する

「オリックスがさまざまな事業に参入し、成功を収めている理由の一つとして、特徴的な事業の広げ方が挙げられます。

リースから出発したオリックスは、その隣の事業、さらにその隣の事業へと少しずつ領域を拡大していきました。そのやり方なら、既存事業の蓄積を生かせるからです。

隣の事業、さらにその隣の事業へと領域を拡大するのは、オリックスの特徴的な手法だ。

つまり、まったく違う領域に進出しているように見えても、全体で見れば、業態に重なる部分がある。オリックスの事業拡大は一足飛びに儲けを狙ったり、奇をてらったりしたものではないのです」

その言葉を裏付けるように、オリックスは50年以上の時間をかけて、隣の領域へ染み出すように事業を広げている。

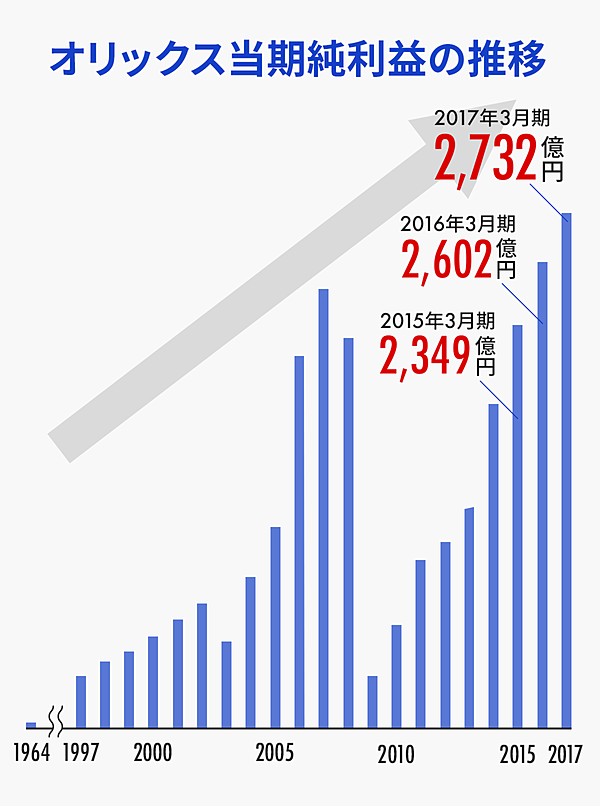

オリックスは、リーマン・ショックの影響で2009年に一度純利益が落ち込んでいるが、その後驚異的なスピードで回復。ここ数年、最高益を更新し続けている。

これは、大企業にしかできないやり方ではない。時間はかかるが、しばらくすればいろいろな専門性を持った部門が会社のなかにできあがり、部門同士がコラボレーションすることで無理なく「隣」の領域に新規事業を生み出せるのだ。

「積み上げていく」のではなく、「領域を拡大していく」事業拡大において、拡大比率は加速度的に大きくなっていく。

オリックスが次は何をはじめるのか。その展開は、新規事業に挑戦するすべての企業の学びになるはずだ。

(編集:大高志帆 構成:唐仁原俊博 撮影:加藤ゆき)

オリックスグループ | NewsPicks Brand Design