消える東芝、勝ち残る日立。何が運命を分けたのか。

2017/4/3

日本を代表する経営者

「そりゃ、今や稲盛和夫さん(京セラ創業者)レベルの名経営者にお願いできたんですから……」と経済産業省関係者は打ち明けた。

2017年3月31日、経営再建が続く、東京電力ホールディングスの幹部人事が発表された。

21.5兆円に上る途方もない額の福島第一原発処理費用。日本一困難な経営問題を抱えるこの会社の会長に、指名されたのは、日立製作所名誉会長の川村隆だった。

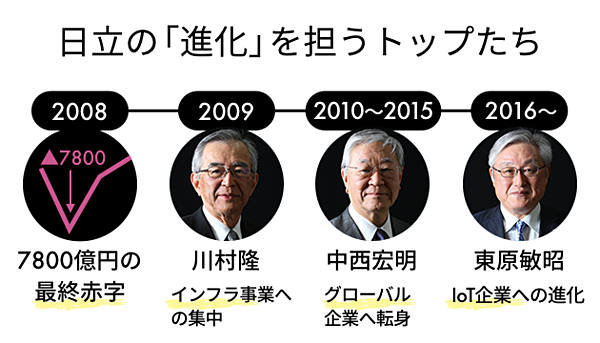

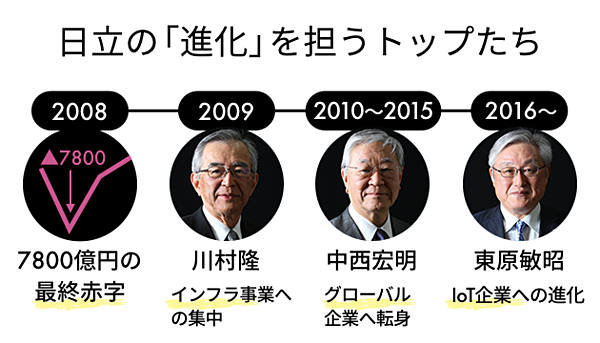

遡ること8年前、川村は、リーマンショックで当時製造業として史上最悪の約7800億円の最終赤字を計上した日立の経営を、69歳にして任された。

周囲の懸念をよそに、まずは赤字の止血を断行すると、テレビ用パネルや、半導体、携帯電話事業などを次々と整理、一方で、成長の見込める鉄道、エレベーターなどインフラ事業へと投資資源を集中させた。

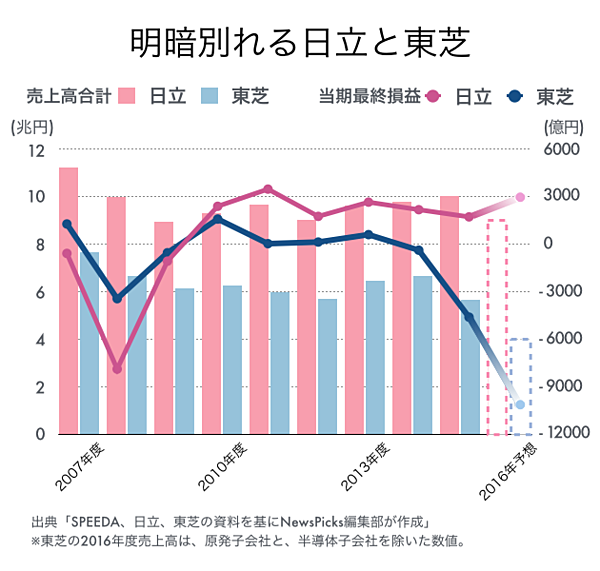

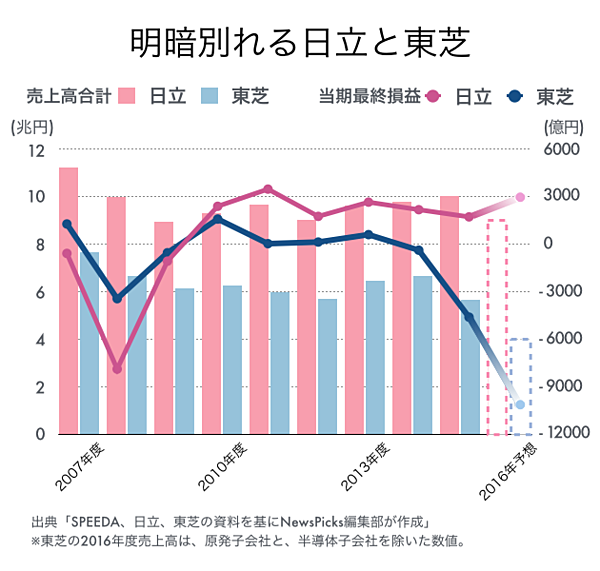

そして13年度には、23年ぶりに営業最高益(約6000億円)を達成している。

「日本の製造業が弱り行く中、唯一といって良いレベルの成功を実現した経営者に就いてもらえたのだから、政府も安堵しているのは間違いないでしょう」と電力会社の幹部は指摘する。

東電は2012年に実質国有化されているため、会長人事は3人連続で、国の経済産業省主導で決められている。ただ、国主導の東電改革、原発再編の実績がなかなか見えない中で、川村氏が受諾してくれたのは、政府にとってこれ以上ない安心材料だろう。

川村も77歳を迎え、これを最後の”戦場”と捉えているかもしれない。

デジタル推進の新旗手とも

だが、日立の強みは、改革者が川村にとどまらなかったことにある。

2010年に川村氏の後を継いで社長に就任した中西宏明(現会長)は、世界に張り巡らした経営者ネットワークと、工場時代から培ったITの素養を生かして、日立のグローバル化を一気に推進した。

「彼は、真の意味でグローバル感覚を持った豪腕経営者だ」と、社外取締役のシンシア・キャロル氏(英アングロ・アメリカン元CEO)は評価する。

米IBMから買収した米ハードディスク事業の経営再建と、売却交渉の手腕で「タフネゴシエーター」として世界で知られるようになった中西は、英国で大規模案件を獲得した鉄道事業で、本社をも英国に移転したり、日立の取締役会を海外で開催するようにするなど、日立を真のグローバル企業へと進化させた。

その人脈は、英国の首相テリーザ・メイなど政府要人や、シャープを買収した鴻海精密の創業者テリー・ゴウ、米GEのCEOジェフ・イメルト、中国アリババのジャック・マーなど、サラリーマン出身の経営者では異例のネットワークを誇る。

そして、2014年に中西の後継社長となった東原敏昭(2016年にCEO)は、この30万人を要する10兆円企業を、産業IoT企業へと変貌させる改革を断行し始めた。急速にデジタル化が進む製造業分野で、米GEやIBM、独シーメンスだけでなく、グーグルなど巨大IT企業との競争に挑んでいる。

そうして日立は、日本の「モノづくり」の電機企業から、世界のインフラの「デジタル化」を牽引するソリューション企業へと、新たなステージを駆け上がりつつある。

「今や日立は、トヨタと並んで、政府が何かと頼りたがる存在だ」(経済団体幹部)

実際、川村の東電会長就任だけでなく、中西が昨年、首相官邸に設置された未来投資会議のメンバーに選ばれたほか、国所管の産業サイバーセキュリティーセンターのトップへ就任し、日本経団連でも副会長を務める。

東原も3月、日本の業界トップとして、ドイツで開かれたIT展示会で、首相の安倍晋三やドイツ首相のアンゲラ・メルケルと居並び、壇上に立った。

解体危機の東芝との違い

対照的なのは、長年重電企業として日立のライバルだった東芝だ。

「こういう国の役職は、これまで東芝が引き受けてくれていたんだけど……」と中西が言うように、政府絡みの役職などは、これまで東芝幹部らが好んで就いていた。

だが、ご存知の通り、東芝は現在、本格的な

「解体」の危機に瀕している。

今、振り返ってみると、リーマンショック後に、東芝の歴代トップが抜本的な改革に踏み込めず、部下を叱責する「チャレンジ」で何とか業績をよく見せようとしてきたことが、結果として日立との大きな差となったのは間違いないだろう。

原発子会社の米ウェスチングハウスの米連邦破産法11条の申請により、東芝で、日立の最悪時をはるかに超える1兆100億円の最終赤字が見込まれているのは、その象徴とも言えるかもしれない。

しかも、デジタル化のキーになれたはずの、半導体メモリ事業も、駆け足で売却交渉が進んでいる。

「国の役目をたくさん担うことになると、日立の『東芝化』が進んでしまうかもしれない」。日立社内ではこうした不安を口にする声も少なくないが、その真価が問われるのは、これからもこの会社が改革を続けられるか、にかかっている。

日立はIoT時代を生き残れるのか

本日から7日始まる特集「日立進化論」では、過去の改革を振り返りながらも、IoT時代への勝ち残りへと大きく舵を切った日立の戦略と、その課題を検証していく。

まず

川村から中西、東原へと連なる歴代3社長への単独インタビューを掲載し、V字回復から、新たな改革へと、経営陣たちの系譜をたどっていく。

このほか、IoT時代を見据えたビジネスモデルの抜本的な変革の現場をたどるほか、日立の花形事業に成長し、世界トップを見据える鉄道事業の戦略も、キーマンたちへの取材を基に、つまびらかにしていく。

また、東芝同様に原発事業を持つ日立の将来の課題や、アキレス腱についても指摘していきたい。

個人的に興味深いのは、デジタル時代に向かうなかで、中西、東原と社長が2代続けて、「コンピュータ・サイエンス」関連の学位を持っていることだ。

文系経営者だらけの他の大企業と違い、歴代社長は理系出身が慣例の日立では、「プログラムが分かるかは、経営面では重要ではない」(東原)と本人たちはあまり重視していない。

だが、グーグルやマイクロソフト、アマゾンなど、コンピュータサイエンス出身の経営者が猛威を振るう中で、IoT時代に、テクノロジーの素養を持った経営者が舵取りを任されていることの意味は、小さくないと感じる。

いずれにせよ、いわゆる「大企業」の典型でもある日立が、既存のビジネスモデルを壊していくIoT時代に、いかに新たな企業モデルを目指しているのか──、それを知ることは多くのビジネスパースンにとって間違いなく大きな意味があるだろう。

(敬称略)

(バナー写真:Ian Forsyth/Getty Images)