【川村元気】小説とは「自己破壊」である

2017/2/20

『君の名は。』のプロデューサーとして、映画史上に残る大ヒットを生み出した川村元気氏。その活躍のフィールドは広く、2016年11月には、2作目となる小説『四月になれば彼女は』を上梓した。なぜ今、恋愛小説を書いたのか。100人に取材して来て見えてきたものは何か。そして、なぜ現代の女性は男性に絶望するのか。現代の男と女を語り尽くす。

ホームランは狙わない

──川村さんは、本を出すときに、最低どれくらい売るという目安は定めていますか。

最初は売れるかどうかということは考えず、まずは「自分にとって切実に知りたいことを書く」ということが前提としてあります。著者の切実さから発生していないものは、読者に見透かされてしまうと思っています。

そこから必死にもがきながら書いていくなかで、それを10万人にまずは届けたいなと思うようになっていきます。

映画の場合は、100万人ですね。その数に届かせれば、そこから先は、「君の名は。」みたいに1000万人に達することもあるのかもしれない。

最初から100万人とか1000万人を目指しているわけではないのですが、最低ラインにはリーチしないと、口コミすらなかなか広がらない。「よかったよ」と言う人の母数が少なすぎると、そもそも知ってもらえないという不安をいつも感じます。

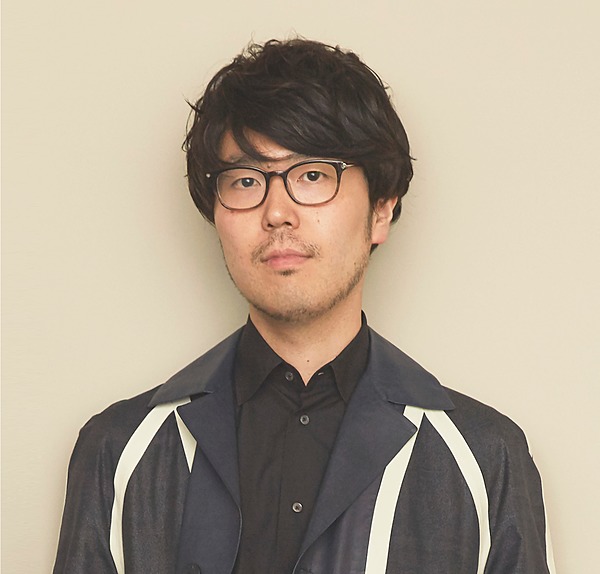

川村元気(かわむら・げんき)

映画プロデューサー / 作家

1979年横浜生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業後、映画プロデューサーとして『電車男』『告白』『悪人』『モテキ』『バケモノの子』『バクマン。』『君の名は。』『怒り』『何者』などの映画を製作。12年には初小説『世界から猫が消えたなら』を発表し、100万部突破の大ベストセラーとなり映画化。著書に『仕事。』『理系に学ぶ。』『超企画会議』

映画プロデューサー / 作家

1979年横浜生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業後、映画プロデューサーとして『電車男』『告白』『悪人』『モテキ』『バケモノの子』『バクマン。』『君の名は。』『怒り』『何者』などの映画を製作。12年には初小説『世界から猫が消えたなら』を発表し、100万部突破の大ベストセラーとなり映画化。著書に『仕事。』『理系に学ぶ。』『超企画会議』

──ちゃんとヒットの打率を上げておけば、ヒットの延長としてホームランも出てくるということですね。

基本的には、まず塁に出ることを考えています。たまに芯に当たると、場外ホームランみたいなことも出てくるわけです。

──川村さんは、三振がないところがすごい。

三振するというのは、野球もそうですが、自信がある人のスイングだと思うんです。

──往年の清原和博選手みたいに。

そうですね。

三振する人は、ホームランを打てると思うから大きく振れるけど、元々、僕はホームランバッターではないので。過信して大振りにならないよう意識しています。自分が作っているものを疑うプロセスが延々とある感じです。

──中距離も打てるイチローみたいなものですね。

イチローさんはみずから毎年毎年フォームを変えるそうじゃないですか。その精神はすごく分かります。

──トップにいるのに自己破壊を続けていく。

今年、結果を出していたスイングでも、来年はもうだめだろうなと分かっているから、どんなに上手くいっていても、来年のために道具やスイングを変える。それは理に適っていると思います。

小説は苦行

──『四月になれば彼女は』は、川村さんにとって、どういう自己破壊だったのですか。

小説を書くという行為自体が僕自身を破壊していくというか、書きながら自分の常識を壊している気がします。

小説の場合、僕は自分が知りたいことや、読みたいものを書きたい。書くとなると、一生懸命調べるし考えるから、そのプロセスの中で、僕自身が驚いたり、発見したりする。僕が驚くことには、きっと読者も驚くだろうと思っています。

映画の場合は、「前の作り方に対してここを変える」という形で“創り方”を疑っていきますが、小説の場合は、もっと“僕自身”を疑う行為です。だから、もう最高につらい苦行というか。

──しかも、1人で孤独ですもんね。

そうなんです。だから、最初に、『世界から猫が消えたなら』を書いた時もつらかった。

映画の仕事もあるので、2年に1回しか小説を書けません。2年に1度の“人生の卒論”みたいな感じで取り組んでいます。

──修士論文みたいな感じですね。

『世界から猫が消えたなら』を書いたのは、「死」が身近にあったからです。

当時、僕の周りで親しい人が立て続けに亡くなって、「人が死んだあとには、何が残るんだろう?」「自分が死んだ時に、周りの人がお葬式で何をしゃべるんだろう?」みたいなことがすごく気になっている時期でした。

その次に書いたのは、「お金」をテーマにした『億男』です。

世の中の億万長者の方々を見ていて、とても興味を持ちました。自分がそうなることは考えにくいので、“お金を持った先の世界”は想像することしかできない。

だからこそ、「お金持ちになると、どういうふうに価値観や幸福観が変わるんだろう?」ということがすごく興味深かった。

単純に、「お金だけが幸せじゃない」という議論はつまらないと思っていて、もっと具体的に、「お金持ちになると、何が手に入って、何を失うのか?」みたいなことを知りたくなった。

そのために、億万長者を100人くらい取材して、富裕層のどんちゃんさわぎのパーティに紛れ込んだり、宗教まがいの億万長者になるためのセミナーに通ったり、馬主席で競馬をやったりしました。競馬では僕の隣で、実際に1億円勝って、紙袋に札束の山を入れて帰る人もいた。

たとえば、宝くじを買って、1000万円当選した後に綿密に当選券を調査される世界がある一方で、紙袋に1億円入れて持って帰る馬主席みたいな世界がある。そうした「お金が人を差別する様」を書いてみたいと思ったのが、『億男』です。

そのときに、人間にはコントロールできないものが3つだけある、それは、「死」と「お金」と「恋愛感情」だということに気づきました。なので『四月になれば彼女は』では、3つ目の山である「恋愛」に登ろうと決めました。

本当に切実な山に登る

──全部、随分とでっかい山を目指していますね。

いろいろなところで話していますが、僕は「コモンセンス」「集合的無意識」に興味があります。

常々言っていますが、「死にたくない」「お金欲しい」「恋愛したい」、そして「恋愛ができなくなった」というのは、「コモンセンス」の一番濃いところだと思います。僕にとってもそうです。

自分にとっても、きっと多くの人にとっても「本当に切実な山に登る」というのが僕のベースとしてあります。今回は、「なぜ現代人は恋愛ができなくなったのか」という大きなテーマに挑みました。

多くの場合、ストーリーやテーマが先にあり、でき上がったら恋愛小説だったという順番だと思うのですが、今作は、「恋愛小説を書く」ということを先に決めました。

でも、「大人の恋愛小説は、売れないよ」とまず言われました。出版社の人たちが常識のようにそう思っていた。

そう言われて、「面白い」と思いました。「なぜその常識を疑わないの?」と思ってしまう性格なのです。

だっておかしいですよね。昔から恋愛は一大ジャンルなのに、大人の恋愛小説が売れないなんて。

「『ノルウェイの森』や、『冷静と情熱のあいだ』、もっと言うと、『錦繍』みたいな作品だってあったじゃない?それなのに、なんで恋愛小説がなくなっちゃったのだろう?なんで売れないって言われるんだろう?」と。

その疑問から始まり、「今生きている人たちはどういう恋愛をしているのだろう」と、20代から50代まで100人くらいに取材してみたのです。

恋愛している人は10%

──どうやって100人もの人に取材したのですか?

取材と言っても、ランチをしたりお茶をしたり、雑談している中で話を聞いていました。面白いくらいに、皆、深い恋愛の話を持っているんです。

そして100人と話して分かったことは、ほぼ誰も熱烈な恋愛をしていないということでした。

──100人話して、誰もしていないのですか?

たまに恋に落ちている真っ最中の人もいました。

──どれくらいですか?

10%くらいですね。

恋愛している人に出会えた時は、もう本当にレアポケモンを見つけた気分ですね(笑)。そのときは、熱心に色々なことを聞きます。「どうして今、そんな熱烈な恋愛ができているのか?」をその人を通して掘り下げていく。

ただ、「熱烈な恋愛はしていない」と言う人の話も、興奮しました。まさに、「『集合的無意識』が僕のイメージしていた場所と同じ所にあった」ということですから。答えを発見したと思ったのです。つまり、なんで恋愛小説が売れないかが分かった気がしました。

ほとんどの恋愛小説は、男と女が恋愛することが前提で語られています。

でも今は、「男と女はなかなか恋愛できない」という前提に変わっているんじゃないかと思いました。それなのに、今までどおりの恋愛小説を書いてもファンタジーでしかないから受け入れられないのかなと。

──リアリティがなくなっているということですか。

そうです。

だから、かつては恋愛をしていたのに、今恋愛ができなくなってしまった男女を描く恋愛小説を書けば、ユニークだし、今を生きている人たちの物語になると思ったのです。「ラブレスなラブストーリー」。これが大きなブレイクスルーでした。

(聞き手:佐々木紀彦)