“外資”の中外製薬はなぜ自主経営を維持できるのか

稀有なアライアンスの成功理由

M&A後の親子会社間の関係を決める要素は色々ありますが、単純な持ち株比率だけではなく、情と実の二つの要素を無視するわけにはいきません。

情というのは人間関係です。

中外製薬さんの場合は、一般薬から抗体医薬メーカーへの大転換を押し進めた永山治社長と、日米欧の世界的アライアンス路線を推し進めたロシュのフーマー会長という、2人のカリスマ経営者の個人的な信頼関係が、アライアンスの大元になっていると考えていいでしょう。

実というのは、アライアンスによる互恵的な相乗効果のこと。

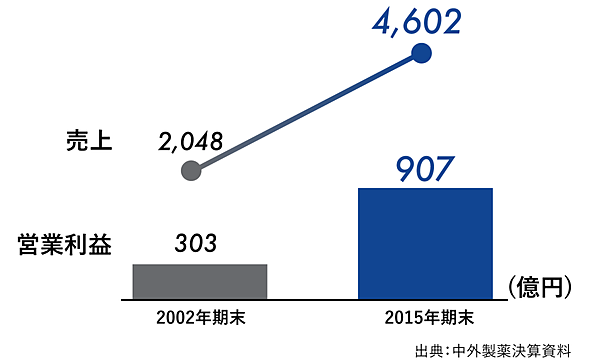

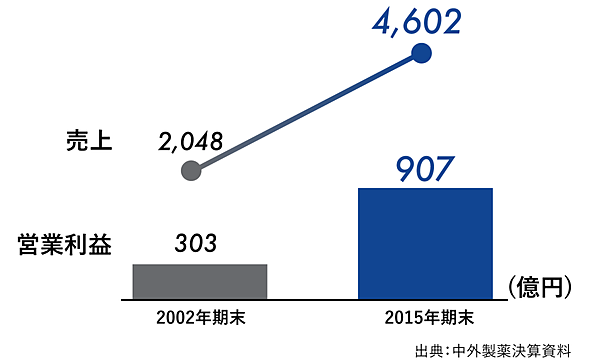

中外製薬は事実上のロシュの日本支社として、ガン標的薬アバスチンなどの独占販売により、飛躍的な発展を遂げることができました。

一方、高い独立性を保った中外製薬が劇的に創薬能力を高めたことで、その製品と技術はロシュにも還元され、先にロシュグループ入りしたジェネンテックと併せて、ロシュは世界的なバイオ医薬ネットワークを築くことに成功しました。

こうした経済的、技術的互恵関係が、このM&Aが戦略的なアライアンスの成功と言われる所以です。

この様に情と実がバランスしていることが、外資グループといえど、中外製薬の高い独立性に繋がっている要因だろうと思います。

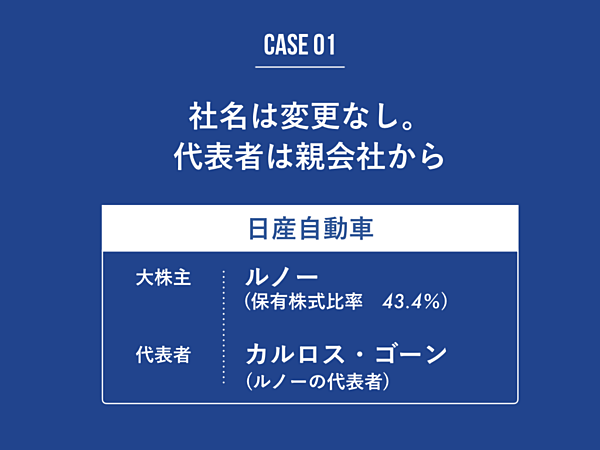

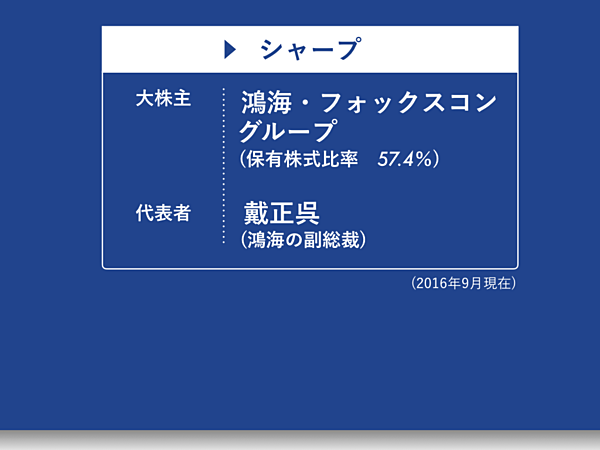

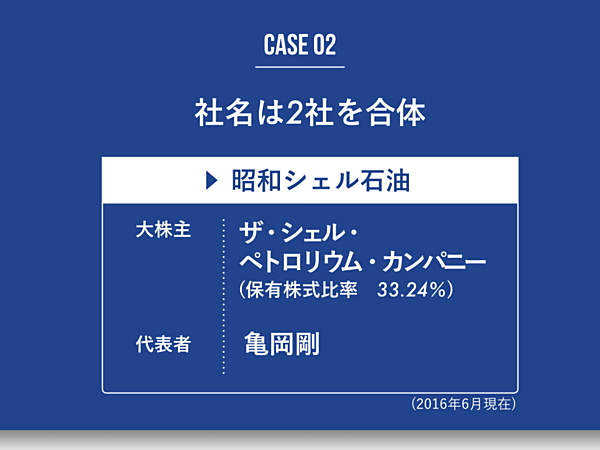

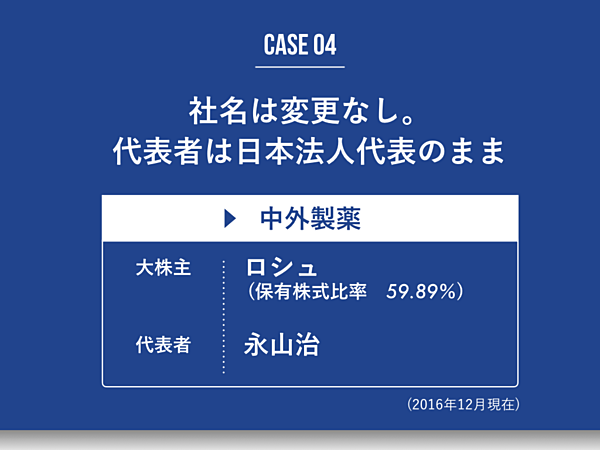

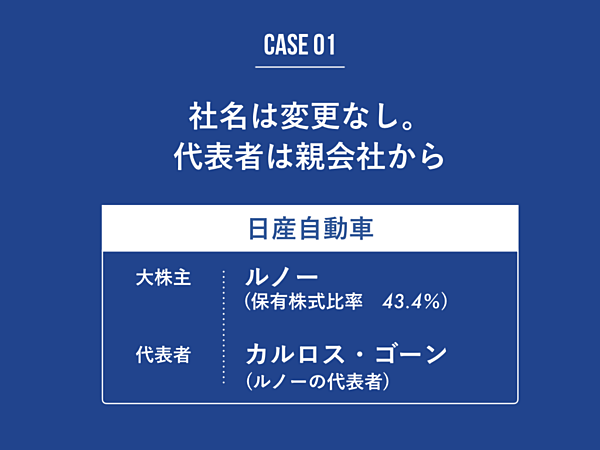

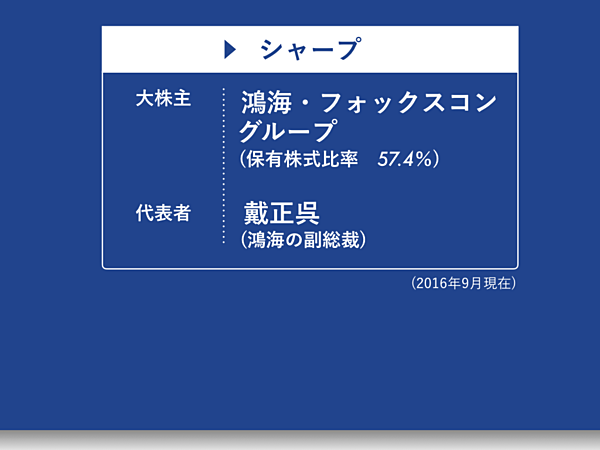

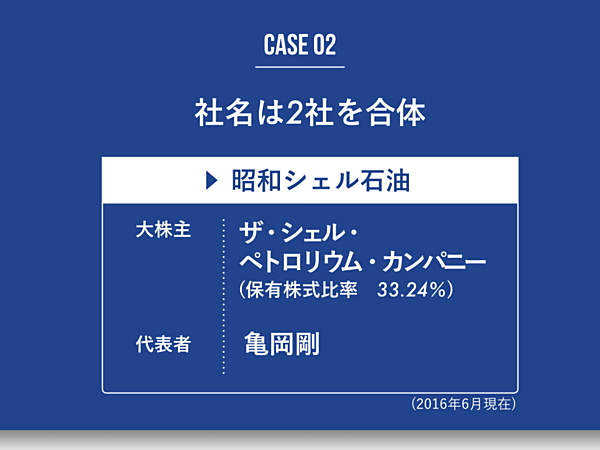

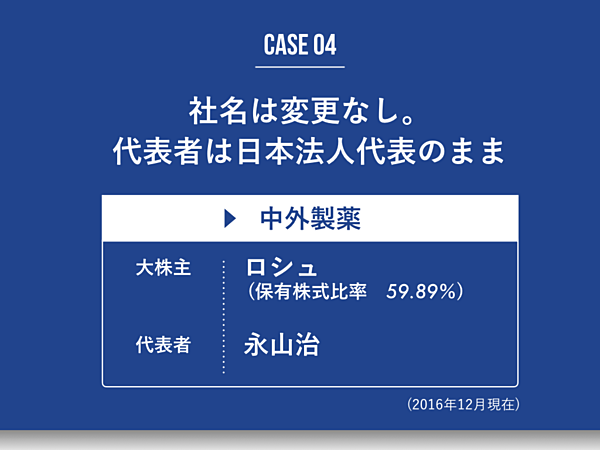

外資資本が大株主になるというケースは、日産やシャープ含めたくさんあります。しかし、中外製薬のように、外資大手ロシュの傘下入りから10年以上たっても、当時の日本法人代表がそのまま代表を務め、企業名もそのまま、というのケースはM&Aの歴史をさかのぼっても、極めてレアです。

なぜ中外製薬がこのように独立性を保てているのか、という視点でまとめました。

14年前、ちょうどこのM&Aの際、駆け出し記者だった私が永山会長に取材した記事が、下記にあります。当時の「(M&Aの)評価が定まるのはこれからだ」などと自分で書いていたのですが、業績をしっかり伸ばしていることからも、ロシュとの戦略的アライアンスが結実していることがわかります。

日経ビジネスが描いた日本経済の40年

【時代のリーダー】永山 治・中外製薬社長 賭けに出た製薬界の貴公子

http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20090619/198063/?P=1

当時の日本ロシュがプレゼンスが低かった側面は小さくないと思います。自ら築いた現法を捨てるという決断は容易ではなかったでしょうが、その後の結果を見ると英断とさえ言えるかも知れません。日本企業なら同様の決断ができるでしょうか。

さて、アライアンス形式はプロコンがあって、メリットはローカルのニーズに対し小回りが効くことや現地従業員のモチベーションアップ、ブランドの継続性などでしょう。

一方、グローバル側から見た時に統制が効きにくい、情報が上がってこない、故に動きが遅い。なによりも現地社員がグローバル組織の一員であるという認識が希薄になりがちで、実は組織運営が大変だったりするように思います。

追記:

なお、中外ロシュが独立を維持できている理由の一つは、ロシュが普通株を上場せず、創業家によるコントロールを維持していることも関係あるように思います。

かつてはノバルティスの前身であるチバガイギー、萬有製薬、また製薬業界以外ではマクドナルドなど、外資傘下でありながら日本法人の独立性を維持していた企業は他にもありますが、いずれも現在は経営者の人事、社名はもちろん、オペレーションもかなりグローバル本社の意向を色濃く反映する方向性になっています。

これは、日本法人の統治を強化することで、本社の考えに沿って短期の業績を改善しようという、上場企業独特の発想と無縁ではなかろうかと思います。その意味で、独立性を維持する日本法人も、常に実績で証明し、そのスタイルがベストであることを証明し続けなければならず、決して楽でありません。中外製薬さんは今のところ成功しており、ロシュ側も四半期ごとに大騒ぎしなくともよいのだと思います。ぜひ、

このまま走り続けて欲しいと思います。

マイニュースに代わり

フォローを今後利用しますか