「トーマス・ルフ」はビジネスパーソンの一般教養だ

2016/10/8

世界に目を向ければ、教養あるビジネスパーソンは例外なくアートに造詣が深い。しかし、日本では美術の授業でアートの見方を学ぶ機会がないため、「とっつきにくい」と感じている人も多いのではないだろうか。

新連載「アートを読み解く」では、日本で開催される注目の展覧会をピックアップ。アートに詳しいナビゲーターが、作品の見どころやアーティストの創作意図などを独自の視点から解説する。

2016年11月13日までの会期で、東京国立近代美術館で「

トーマス・ルフ展」が開催されている。トーマス・ルフといえば、現代ドイツ写真を代表するマイスター、世界のアート写真界を牽引する重要人物である。

「知っておくべき世界のアーティスト」の上位に位置するほぼ一般教養といってもいい存在なのだが、さて、日本人ビジネスマンの中に、この偉大な作家と作品について語れる人が何人いるだろうか?

カルチャー好きなどよりもむしろ、社会問題、経済問題に関心の高い層やデジタルリテラシーの高い人たちこそが知っておくべきトーマス・ルフについて、『WIRED』日本版編集長の若林恵氏にナビゲーションをお願いした。

美術館の展示を鑑賞しながら、なぜルフが世界で高い評価を受けるのか、どのような役割を果たしてきたのか、さらには、この時代における写真の役割とは、またメディアの意味とは何なのかを2回にわたり考える。

“写真”のコンテクストを疑う

──今回はトーマス・ルフ作品についてナビゲートしていただきますが、その前に、そもそも私たちが日常的に撮影している写真と、美術館で展示されている写真を用いたアート作品は何が違うのでしょうか。

若林 まず前提として、世の中でアートとは、アートする主体が観客に「感情」を伝達するようなものだと思っている人が多いのですが、歴史的に見るとアートがそういうものとしてつくられてきたことは稀だと思うんですよね。

写真で言えば、撮影者の感情がそこに映し出されていて、それを見る人が共感することによって価値が生じるということが素朴に信じられていたりしますが、実際は、そういうコンテクストとして写真が消費されているというだけの話なんです。

これはどちらかというと「伝達」とか「コミュニケーション」に関わる「メディア論」の範疇(はんちゅう)ですよね。

つまり「こういう表現をすると、人がエモーショナルにこう反応する」といったことに関するメカニズムの探求は、主に広告のコンテクストで特に20世紀後半は激しく展開されてきたものですが、これはことばの一番悪い使い方をしますと「マニピュレーション」なわけです。操作ですね。

若林恵 Kei Wakabayashi

1971年生まれ。ロンドン、ニューヨークで幼少期を過ごす。早稲田大学 第一文学部フランス文学科卒業。平凡社『月刊太陽』編集部を経て2000年に独立。カルチャー雑誌で記事の編集、執筆に携わるほか、書籍・展覧会カタログの企画・編集も数多く手がける。2011年より『WIRED』日本版編集長。

マスメディアってのは、非言語領域、つまり聴覚情報や視覚情報を用いて、いかに大衆の関心を一定の方向に向かわせるかということを、まあ仕事としてずっと熱心にやってきたわけです。

それはそれで大事な仕事なんですが、こういう操作は、場合によってはとても危険なものにもなるわけですし、そこには見えない力学が働いていて、ぼくらは自由にモノを見たり聞いたりしているつもりでいますけど、実際は、見えないコンテクストの力学に沿って、ある決まったやり方でものを見たり聞いたりしてるだけだったりもするんです。

簡単な例で言いますと、どこかで災害が起きたりしますと、メディアに載る映像っていうのは、だいたい「一番被害の大きいところ」なわけです。

そんなもん当たり前じゃんか、って思うかもしれないんですが、一番被害の大きいところが、災害地域の「真実」かというと必ずしもそうじゃない場合も、おそらくはある。あるはずなんですが、被害が一番大きかった地域以外の映像は、映像として価値がないわけです。

それがいいのか悪いのかはおいとくとしても、要は、メディアの映像にはすでに埋め込まれた予断があって、無意識の選別が起きているわけですよね。これを悪用するとですね、逆に、ものすごい被害が出てるのに、被害が出てないように表現することが可能にもなったりするわけで、要は、ひたすら恣意(しい)的なんです。

それはインスタグラムなんかにしてもそうですよね。そもそもフィルターの種類によって感情表現の幅があらかじめ設定されているという意味では、複雑な表現がそこではあらかじめ排除されていて、人気の写真のタイプはほぼ決まっているし、そこでやりとりされる感情も想定内のものとして決定されているわけです。

「いいね!」がしやすい、というのは、「そうだよね、はいはい」っていう確認作業のようなものでしかなくて、コンテクストが共有しやすければしやすいほど、「いいね!」しやすい。挨拶みたいなもんです。「こんにちは」と言われたら「こんにちは」と返す。プロトコルが決まっているわけです。

情報の伝達・交換ってのは、多かれ少なかれそういうもので、そこにバグはないほうがいいわけです。そのほうが円滑なので。

ただ、そういう自明化したプロトコルは、退屈ですし、あらかじめいろんな可能性、多様性を排除しているという意味において問題を孕むものだったりするわけなので、そこにあえてバグを仕込もうという態度が出てくるんですね。

つまりアートってのは、そういうバグなんだと思うんですね。ぼくらが見てる当たり前を疑い、批判・批評するためのものとしてある。

──では具体的にトーマス・ルフの作品を見ていきましょう。初期を代表する〈Porträts〉シリーズは、正面から人物をとらえたポートレート写真を巨大(210×165cm)に引き伸ばした作品です。現代写真において作品の大型化が進む発端となった重要な作品ということですが。

2mもの大きさに引き伸ばされたポートレートは、本来の証明写真としての機能を剥奪されて、別の意味を持ち始める。ルフの名を世界に知らしめた代表作にして、現代アートにも大きな影響を与えたエポックメイキング的な作品。

これなんか、バグのいい例ですよね。ここでのポートレートは、証明写真のように素っ気ないものとして撮られているわけですが、そもそも証明写真ってものは、無機的に撮影され、その没個性性において、個人の個性を捉えるという機能を持つものですよね。

しかも、流通上のコンテクストでいうと数センチ角の小さいものとしてしか使用されず、これを見る人も主に法執行機関の人だったりするという点で、非常に特殊な「言語」を持っています。

ルフは、これにバグを仕込むわけですね。極大サイズにしてしまうわけです。で、法執行機関の人間ではなく、一般の人たちが見るものとして表出させてしまう。

すると、けっこう面白いことになりますよね。まず没個性性の中にも、異常に多くのディテールが隠れていることが露わになりますし、それが「個人情報」と「法」に関わるものであるというコンテクストの残滓(ざんし)から、ここにいる写された人たちの(もしかして犯罪者の?)人生のようなものを、勝手に想像してしまったりもしてしまう。

その一方で、証明写真というコンテクストを失うと「証明写真」のような画像って、それ自体だいぶ異常なもんだということを感じたりもします。

ルフの作品ってのは、だいたい映像自体を、そのコンテクストから分離させることで、コンテクスト自体がもっていた強制力と、そこから解き放たれたイメージの「異様さ」を明らかにするという2つのベクトルがあるんだろうと思います。

1980年代から90年代半ばにかけてのルフの初期作品は、どれも写真を成立させているコンテクストを疑うという試みだったと言えると思います。

新聞に掲載された写真のイメージだけを抽出して拡大した〈Zeitungsfotos〉などは、写真に添えられたキャプションなどの文字情報を消し去り、写真のイメージを無コンテクスト状態におくことで、その意味性・無意味性を明らかにしたものと言えそうです。

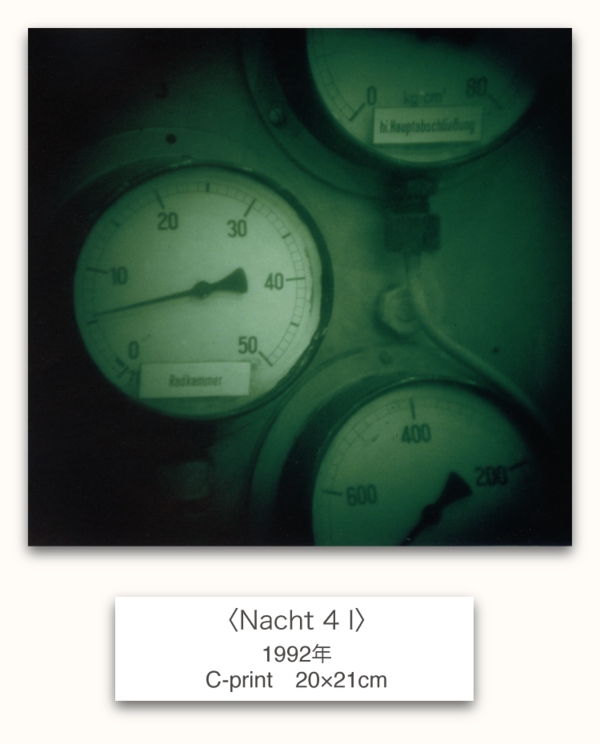

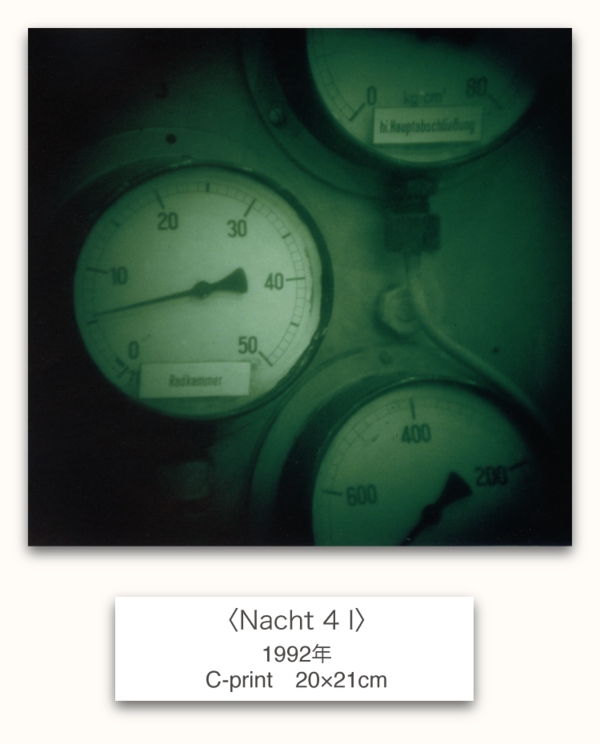

微光暗視装置を取り付けたカメラで夜の街を撮影した〈Nächte〉なんかもそうですね。この光学装置を使って撮影したものは、たとえどんな街並みであっても犯罪現場のようにしか見えないわけです。

ある撮影手法によってイメージが決定されてしまうことの、その見えざる「強制力」を明らかにした作品と言えるんじゃないでしょうか。面白くないですか?

新聞では、映画の紹介記事のビジュアルとして掲載されたであろう写真を、紙面から切り出し、テキストから切り離してしまうことで意味性を失わせた作品。ルフは一貫して、写真とメディアの意味を問い続けている。

被写体はデュッセルドルフのなんでもない街並みだが、35mmカメラに微光暗視装置を装着して撮影しただけで、当時メディアにさんざん露出されていた、湾岸戦争の暗視カメラの映像を思い起こさせるイメージとなる。普段見慣れた風景を突如として不穏さを孕んだ光景に変えてしまう、人間の知覚の危うさを物語る作品。

──まずは、ビジュアル表現におけるコンテクストを疑うことから始めると。

そうなんだと思います。ルフが作品をつくり始めた時代っていうのは、まだそれほどデジタル画像が流通していなかった時代だと思うんです。それが、2000年くらいを境にして、写真とか写真産業っていうものが立脚していた技術構成、産業構成がガラッと変わっちゃうわけですね。

フィルムがなくなり、都内にいくつもあった現像所がまたたく間に消えていき、写真家という職能自体も危機に陥るわけです。そして、これまで100年以上かけて積み上げられてきた「写真かくあるべし」といった議論が成り立たなくなっていく。

写真家が撮影したものも、素人が撮った猫も、ネット上においては、「等価な画像」としてしか扱われない。あるいは、それはすべて、定量化可能な「データファイル」へと還元されてしまう。

20世紀が映像の時代だったというのは確かにそうだったと思うんです。で、それがどういう時代だったのかと今にして思うと、それは「物事の本質は表象に宿る」と信じられていた時代だったということができるんだろうと思うんです。

「都市の本質は写真に映る」と信じられていたから写真家は都市を撮影したし、「人の本質は顔に宿る」と考えていたからポートレートが撮られたわけですよね。でも、その信仰って知らぬ間に変わってきちゃってるんですよ。

お見合い写真って、昔はあったんです。今ももちろんあるんですが、昔はその写真を見て、いい人かどうか判断したわけです。

ところが、最近の親御さんは、それだけじゃ信用できないと思うんですよね。で、何をするかというと、息子のお見合い相手のフェイスブックやツイッターを覗いたりするわけです。

つまり、その人の「本質」は、写真より、むしろSNSのほうがより精度高く教えてくれるということを、さほどデジタルリテラシーの高くない人ですら思い始めているということです。つまり本質は、映像にではなく日々蓄積されていくデータに宿る、と。

僕が編集長を務める『WIRED』は基本的にデジタルに関する事柄やテクノロジーを扱う雑誌ですが、例えば人工知能(AI)を開発してる人のところに取材行ったりしますよね。

インタビューして話を取るのはこれまでと変わらないんですが、決定的な問題として何が浮上するかというと、撮影するものがないんです。せいぜい開発したオッサンと、本人が使ってるパソコン、あとは殺風景な仕事部屋くらいしか撮るものがないんです(苦笑)。

つまりAIって、撮影できないんですよ。AIだけじゃないですよ。インターネット、SNS、ビットコイン、ビッグデータ、サイバーセキュリティ、IoTとかって、これ、撮影のしようがないんです。

これほどまでに、僕らの生活を規定している要素のほとんどは目に見えない。これ、ぼくら的には大問題でして、だからこそ、写真ではなく、データビジュアライゼーションやインフォグラフィックスのようなものへと表現がシフトしていくわけですね。

ルフの話に戻りますと、彼がある時点から、写真を、画像もしくはデータとして扱うようになり、ついには数式やアルゴリズムの視覚化へと移っていくのは、「写真」というものがたどってきた道筋を考えると極めて妥当なことのように思うんですね。

画像生成のアルゴリズム自体が「写真の本質」である、というのは、今となっては、ある意味実際そうなわけですから。

美術史に対する批評的視点

──写真が従来の印画紙からデジタルのデータとして扱われるようになった1990年代末から2000年代のシリーズは、インターネット上の画像を加工してつくられたものがありますね。

〈jpeg〉っていうのはぼくの大好きなシリーズですけど、ここで扱われているのは、「写真」というものが「画像化」してゆく時代の流れと、それによって生じてきた「解像度」という問題ですよね。

だいたい「解像度」なんていう言葉自体、写真がデジタル化したことではじめて一般化するわけですが、〈jpeg〉ではおそらく解像度の「高さ」「低さ」みたいなものが、それ自体コンテクストを持っていることを明かしていたりするんだろうと思います。

デジタル画像の圧縮方式を利用した作品。圧縮率を高めすぎてブロックノイズが生じ、画面がモザイク状になった画像は誰もが目にしたことがあるかと思うが、ルフはそうした画像の解像度が、人間の知覚や写真の価値にどう関わるのかを提示している。

低解像度の画像が表すことって、それがアンオフィシャルなものであったり、即応的に撮影されたものだったり、もしくはアンダーグラウンドな何かであることの可能性で、それ自体が孕む、なんというかある種の隠微さというか覗き見的な感覚が、とりわけ「9.11」の画像なんかにはあったりしますね。モザイクっぽいからですかね(笑)。

あと、解像度の低さっていうのは、それ自体がイメージとして不完全であることを表していて、ノーマルな状態、もしくは高解像度な状態に対して劣ったものとしてあるわけですよね。

その劣った状態をそのまま作品として提示することで、映像における「ノーマルな状態とは何か?」「何かが見えている状態とは何か?」という問いをも浮かび上がらせているようにも思います。

逆の言い方をするなら、低解像度な画像をそれ自体として充足したイメージとして「見る」ことは可能か、という問いですね。

これは、ポルノのシリーズでもさらに追求されていることだと思います。

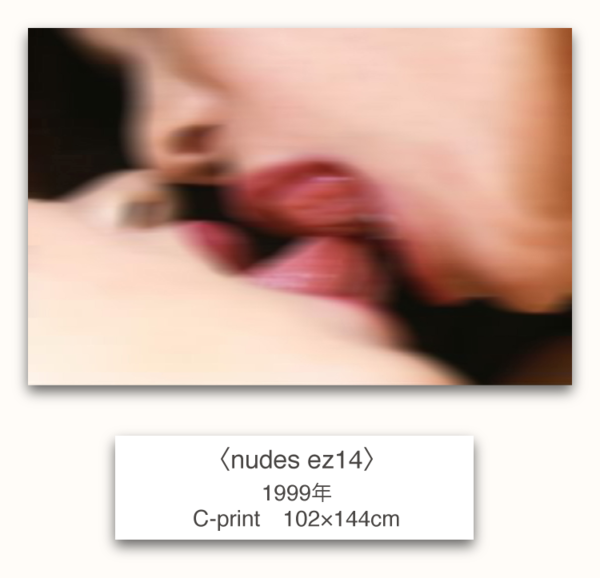

──ネット上のポルノ画像やコミックを加工して生み出した〈nudes〉や〈Substrate〉では、素材となった画像が流通するもとのコンテクストから離れて、絵画的な美しささえ感じさせます。

ネット上に氾濫するポルノサイトから、ヌードのイメージを集めたルフは、コンピュータ上でぼかしたり、色を変えたりしながら、かろうじて性的な印象が認識できるギリギリのイメージに加工を施した。結果、性的興奮を促す力は奪われ、卑俗で猥雑なイメージが美術品に昇華するという転倒が起こる。

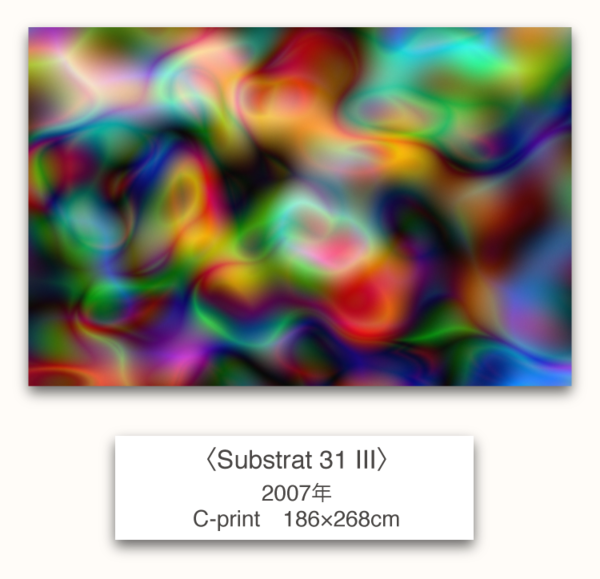

「ヌード」シリーズから発展し、今度はネット上で日本のアニメや漫画のイメージを探し出し、「ヌード」以上に原型がわからないところまでデジタル加工を重ねて、単なるRGB3色の集合体に還元してしまった。あなたが見ているこの3原色がモヤモヤと混じり合うイメージは、ドラえもんかもしれないし、NARUTOかもしれない。でも、デジタル上では、すべての存在はデータ情報にすぎない現実と我々は向き合う時代に生きているのだ。

ルフの作品が面白いのは、単に、そのイメージ自体が内包しているコンテクストをずらしたり分離したりするだけじゃなくて、「美術館での展示」というコンテクストそれ自体を、ずらした先の参照として利用しているところにもあるんじゃないでしょうか。

つまり証明写真としてあったイメージを、美術館の巨大なホワイトキューブというコンテクストの中に強引に置くことで、美術館という空間自体が、強制的に持っているコンテクストをも同時に異化しちゃうわけです。

ネット上の低解像度画像を、美術品としてでかでかと堂々と展示しちゃうことで、美術館というものがその前提として持っているはずの「高解像度性への期待」を転倒しちゃうわけですね。

写真展を見にいこうと思って美術館に行って、低解像度のジャギった画像を見せられたら普通はムッとするじゃないですか。それを逆手に取るわけです。「低解像度の画像はなぜアートじゃないのか?」。そこにも転倒されるべき「当たり前」があるわけですね。

とはいえ、そこはやはりアーティストとしての絶妙の勘所というかセンスというものがあって、それが単なる低解像度、単なるイメージの拡大になっているわけではなく、それ自体が、美術として成立するコンテクストや美術史に対する批評になるべく、かなり高度な操作を行っているように思うんです。

〈jpeg〉もただデータを圧縮して引き伸ばしただけではなくて、どれくらいの解像度の粗さなら作品として成立するのかということは、かなりトライ&エラーをして決定しているように思えます。

見た目を単に綺麗に仕上げましたというのではなくて、イメージの選択を含めた画像の成立に関わるあらゆる選択が、作品のコンセプトに紐付いているような、そのあたりの完成度の高さはすごいんですね、やっぱり。

思いつき一発というわけでなく、一点の上に様々なテーマ系がピシッと交わって作品として自立する、そういう強度は、緻密な思考とアーティスティックな判断の結晶なんだと思います。

*記事中の作品画像はすべて© Thomas Ruff / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

(構成:小林英治、撮影:高木康行、取材協力:東京国立近代美術館、『IMA』太田睦子)

【トーマス・ルフ展 開催概要】

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

会期:〜2016年11月13日(日)

※月曜休館。ただし10月10日は開館し、翌火曜は休館

開館時間:午前10時〜午後5時(毎週金曜日は午後8時まで)

※入館は閉館の30分前まで

展覧会公式ホームページ:

http://thomasruff.jp/ 【アートイベント情報】

石川康晴に聞くアートと創造性、アートと経営 アースミュージック&エコロジーなどのブランドを展開するストライプインターナショナル。同社の石川康晴社長は起業家だけでなく、現代アートのコレクター、プロデューサーとしても名を馳せている。

また10月9日(日)より開催の、国内外の現代アーティスト作品が一堂に集結する「岡山芸術交流 Okayama Art Summit 2016」では、総合プロデューサーとして演出を務めている。

本イベントでは、石川社長にアートの魅力、経営・創造性との関連、そして岡山を中心としたアートによる未来作りなどについて語っていただく。

お申し込みページ:

http://peatix.com/event/206081/view 開催日時:10月25日(火) 19:00〜20:30(開場:18時30分)

会場:IMA CONCEPT STORE(東京都港区六本木5-17-1 AXISビル 3F)

http://imaonline.jp/imaconceptstore.html 定員:80名参加費:3,000円(税込)

※お申し込み後は理由を問わず返金ができません。あらかじめご了承ください。