【水野良樹×糸井重里】「寂しさ」をずっと考えてきた

2016/8/28

第1回: 言葉は空気。何も言わない伝え方もある

第2回: 「寂しさ」をずっと考えてきた

第3回: 表現者は山の下りかたが難しい

第4回: 音楽の新しい“球場”を作りたい

第5回: 「夢」に手足を付けて届けたい

第2回: 「寂しさ」をずっと考えてきた

第3回: 表現者は山の下りかたが難しい

第4回: 音楽の新しい“球場”を作りたい

第5回: 「夢」に手足を付けて届けたい

路上ライブは寂しがり屋がやる

水野:僕の音楽活動は、すべてが「寂しさ」からスタートしています。

13~14歳の思春期のころ、学校内でコミュニケーションがうまく取れなかった。人に褒めてもらいたい、認めてもらいたいけれど、認められないのではないかと怖くなる瞬間が多くあって。

そんななかで、たまたま持っていた武器が曲を作ることだったのです。

高校生くらいから曲を作り始めたら、クラスメートが「すごいじゃないか」と褒めてくれて、それが大きな自己肯定感となったのです。それで、友達を作るのが苦手だったのに路上ライブをしたら、お客さんが集まってくれて。

それがまたうれしい。路上ライブは、人がそっぽを向いているところからのスタートだから、振り向いてほしいという寂しがり屋の人がやるものです。

だから、寂しさをずっと考えてきたのです。

水野良樹(みずの・よしき)

「いきものがかり」のリーダー、ギター担当。1982年、静岡県生まれ。5歳より神奈川県で育つ。1999年、高校生のときに現メンバーの山下穂尊(ギター&ハーモニカ)、吉岡聖恵(ボーカル)といきものがかりを結成。明治大学中退、一橋大学卒業。2003年にインディーズ・デビュー。06年にエピックレコードジャパンからシングル「SAKURA」でメジャー・デビューした。

「いきものがかり」のリーダー、ギター担当。1982年、静岡県生まれ。5歳より神奈川県で育つ。1999年、高校生のときに現メンバーの山下穂尊(ギター&ハーモニカ)、吉岡聖恵(ボーカル)といきものがかりを結成。明治大学中退、一橋大学卒業。2003年にインディーズ・デビュー。06年にエピックレコードジャパンからシングル「SAKURA」でメジャー・デビューした。

『ありがとう』は自信が全くなかった

水野:特に僕らメンバー3人は、みんな人よりもできることが少ないタイプだから、「人の力を借りないと、大きなことはできないね」と常々、言い合って、それで仲間も増えていったんです。

その後、だんだん自分たちだけの夢がみんなの夢になっていって、幸せになってきました。でも、寂しさから始まっているから、また寂しくなるのではないかという怖さも感じ始めているのが、今の僕らなのです。

糸井:それは僕も同じです。

ずっと怖さを考えてきました。真っさらになるため「もうや~めた」と言いたいときは何回もありました。ところで、水野さんは今、何歳ですか?

水野:今年で34歳になります。

糸井:34歳くらいだと、人生が面白くてしょうがないですよね。

ここを押したら、あっちが動いた!という発見だらけで。まずは何事も楽しんじゃえばいいんですよ。

水野:僕らの曲の中で、いちばんヒットしたのは『ありがとう』(ドラマ『ゲゲゲの女房』のテーマソング)です。

実は、あの曲は自分的にはまったく自信がなくて、何も手ごたえがないままリリースしてしまった。

糸井:そうだったんですか。

水野:悩みながら出して、それがヒットするのですが、作ったときの手ごたえがないから、不安でした。

書き手は、どうしても手ごたえを大事にしたい性(さが)があって、いくら世の中の人がいいといっても、これはダメだと思っていました。

でも、それが劇的に変わった瞬間があったんです。

近所のお弁当屋さんで、お惣菜を選んでいたら、僕と同じくらいの年の若い夫婦が隣にいました。そのとき店内に、たまたま有線放送で『ありがとう』が流れてきた。すると、奥さんのほうが「この曲好き」と言って、旦那さんのほうは鼻歌で曲をなぞりだし、2人で楽しそうに会話を始めたんです。

この光景を見ていて、作り手の手ごたえよりも、人が楽しんでくれることのほうが遥かに尊い。この何気ない楽しい会話をするきっかけを生み出すことに価値があると意識が変わったのです。

それがあって、やっと「『ありがとう』はいい曲です」と自分としても言えるようになりました。そこから曲作りも変わりました。

アーティストはガツガツしていていい

糸井:サイズが大きくなった感じですね。

『ありがとう』はタイトルからして個性の主張とは違うというか、どこかから石を拾ってきて置いたような作品ですね。

水野:そうなんです(笑)。ネットの書き込みでは「『ありがとう』の詞には何も書いてないじゃないか」という意見があるのですが、その通りです。

何も書いてないけれど、さっきの弁当屋さんにいた夫婦みたいに、みんながそれぞれに思いを入れてくれる。

その思いにはとても価値があります。家族、友人、ちょっとモノを拾ってくれただけの人……。だれに対する感謝かは人それぞれですが、みんなの尊い感謝とつながるためには、何もないことが必要です。

「世界にひとつしかないありがとう」とか言ってしまうと、とたんにつながれなくなってしまいます。何もないことは、ただいる自分とつながっていて、ふと入っては、ふと出ていく。それが大事なことだと思っているのです。

糸井:「何もないことが大事だ」ということに気づいてよかったですね。気づけなかったら、きっと人生、泥沼にはまります(笑)。

水野:音楽はどうしても曲を作る人が前に出ることが多いので、すると、その人の作品であることを強く打ち出す瞬間も多い。

実際、ステージでは曲と歌い手である自分が同化しています。けれど、僕は曲をステージの真ん中に置いて、お客さんと同じように、自分の好きな距離感で曲を楽しむ。

そうありたいなと思っています。でも、これがまた難しいんです。

糸井:自分と聞いてくれる人が等距離で楽しみたいというのは、とてもカッコいいことですね。

水野:僕的には、それができるのかどうか、なかなか答えが出ません。曲を自分から離して、みんなの真ん中に置くために、曲を自分から離すことについて自分の言葉で長々と話さないといけない。

それは曲を自分から離すことと矛盾します。

糸井:ちょっとした芸を見せないと、すぐにみんなから忘れられてしまうということもあります。僕しかできないことを、ちょっとひねってみました、と。

ピカソも、ダリも、セザンヌも、みんなひねっています。セザンヌはリンゴを描きましたが、ただリンゴだけを描く画家は当時いなかった。そして、それはすごい自己主張だと思うんです。

それを見たピカソは驚いたそうです。

アートの歴史って、何かを起こした人がいるから変化しています。ある意味、ガツガツした「見てくれよ!」という叫びのようなものです。

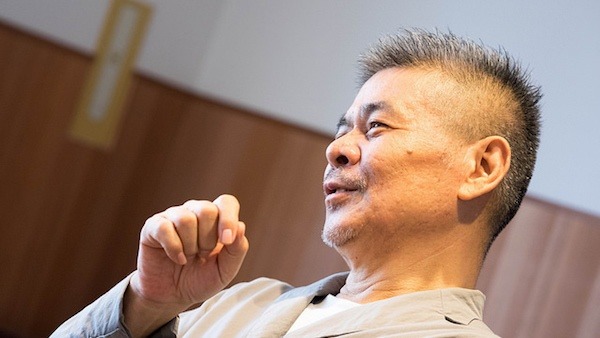

糸井重里(いとい・しげさと)

「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。1948年、群馬県生まれ。コピーライター、エッセイスト、作詞家、ゲーム制作などマルチに活躍。70年代からコピーライターとして注目され数々の広告賞を受賞。98年に毎日更新のウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を開設。著名人やクリエイターなどの連載を始め、ほぼ日手帳や様々なオリジナルグッズを販売。東京糸井重里事務所は、イノベーションを起こした事業を表彰する「ポーター賞」を2012年に受賞した。

「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。1948年、群馬県生まれ。コピーライター、エッセイスト、作詞家、ゲーム制作などマルチに活躍。70年代からコピーライターとして注目され数々の広告賞を受賞。98年に毎日更新のウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を開設。著名人やクリエイターなどの連載を始め、ほぼ日手帳や様々なオリジナルグッズを販売。東京糸井重里事務所は、イノベーションを起こした事業を表彰する「ポーター賞」を2012年に受賞した。

何も入っていない器が成長していく

糸井:「風になる」というのは憧れではあるけれど、やはり人間らしくないかもしれません。たとえば、「指をさすとつむじ風が立つんだよ」というゲームをみんなで楽しみたいとき、自分が指をさす人でありたいと思うはず。

それが、お楽しみでもあると思います。

水野:アーティストをガツガツしたものだと、糸井さんが表現することに、今なんかとても安心できました(笑)。

僕は、何も入っていない器を提示し、みんなが思い思いの気持ちをその器に入れて、入れることで作品が成長していくとずっと考えていました。

その一方で、器を作っているのは自分だという気持ちもあります。

器といっても取っ手がなければ、つかんで持たないといけない。そのつかみ方も限られてくるし、器によって入ってくるものも決まってくる。

だから、器ってすごく重要で、思いを入れる人々に影響を与えていることが、ちょっとうれしかったりします。

糸井:うれしいのは自然なことですよね。

水野さんが言う「ちょっとうれしい」のがいいのではないでしょうか。うんとうれしいと、そのうれしさがなくなると思うから、怖かったり、寂しくなってしまう。ちょっとうれしいだったら、明日もまた来そうだから、本当にうれしいですよね。

僕はそんな「ちょっとうれしい」と言っている人を見るのが好きなんです。

さきほど少し話に出た、糸井事務所でリリースした『ドコノコ』というアプリは、何が面白いかと言うと、ペットの写真を撮っている人のエゴが面白い。

イヌやネコ自体も面白いけれど、「ウチのイヌはカワイイ~」と思いながら個人が撮っている。それは、ある意味エゴだと思うんです。でも、みんなそんなエゴやワガママを見合うのが大好きです。

水野さんも曲を作っているけど、なかなか作れなかったり、まぐれでうまく作れたり、そのすべてが面白いんじゃないですか。

水野:なんか完全に人生相談に乗ってもらっている感じになってきましたね(笑)。

(構成:栗原 昇、撮影:池田光史)

※明日掲載の「 表現者は山の下りかたが難しい」に続きます。