スマートフォンの活用と、その先にある世界

IoTが本当の革命となるためには──国内外の最新事例から見た、今後の展開と可能性

2015/10/13

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授の川原圭博氏が、IoTの歴史や最新の事例などを紹介しながら、これからのあるべき姿を探る。3週連続全3回。

第1回:なぜ今、IoTなのか? これまでの歴史から、あるべき姿を考える

第2回:IoTは社会とどう関わるべきか──新技術のポイントと過去の注目サービス

現在のIoTブームは、スマートフォンなしには起こりえなかっただろう。カメラにGPSに加速度センサ、そして情報を処理する高速なプロセッサとネットワーク。BLEを介して歩数や消費カロリーを計測したり、家の照明をコントロールしたり、鍵を開け閉めしたりと、スマートフォンはユーザーの身の回りの各種周辺デバイスを制御するハブであり、ネットワークへのゲートウェイとして存在している。

これからもしばらくは、スマートフォンがIoTの実現デバイスとして存在し続けるだろう。今回は、研究コミュニティで議論されているスマートフォンの新たな活用方法と、スマートフォンの先にある世界について示す。

スマホを用いた国内外の最新事例

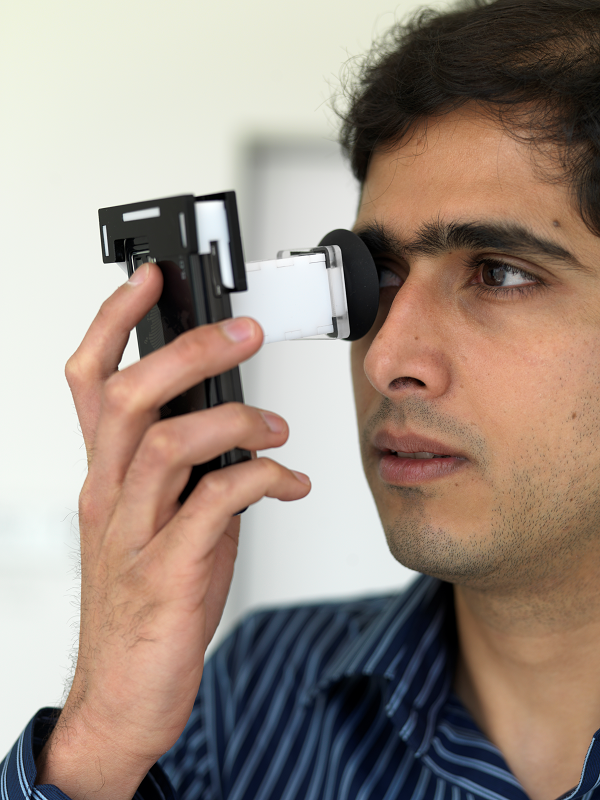

スマートフォンの表示画面の高解像度なディスプレイをうまく利用して、医療診断機器として利用しようと考えたのが、MIT Media LabのRamesh Raskar教授のグループである。

同研究室で開発されたNETRAは、スマートフォンのディスプレイに取り付けるアイピース状の装置である。アイピースの中には小さな特殊なレンズが複数組み込まれており、患者がアイピースを通じてスマートフォン上の画面に次々と表示されたパターンを見ると、患者の視力に応じて見え方が違ってくる。そのパターンを記録することで眼鏡の作成に必要な処方せんを自動でつくる機能がある。

眼鏡処方せんの作成には大掛かりな装置が必要で、発展途上国では手が出ないことも多い。眼鏡がつくれないことで仕事や勉強に影響がある人も少なくないが、スマートフォンで眼鏡処方せんがつくれるようになれば、発展途上国の人々のQoL(Quality of Life)が大きく向上するという。入手性の良いスマートフォンを、発展途上国での各種問題解決に使うというアプローチは、今後も増えるだろう。

ディスプレイ以外にも、スマートフォンに必ずと言っていいほど装着されているマイクやスピーカーに着目した研究も盛んである。

昨年、ノースカロライナ大学が発表したのが、首から下げたスマートフォンのマイクとスピーカーを用いてユーザーがトイレにいるかどうかを自動判定する手法である。

スピーカーから非常に短い音の信号を出し、その音がどのように反響するかを解析することでトイレにいるかどうかを判定する。100以上のトイレでデータを取り評価をしたところ、高確率でトイレを判別できたという。

なぜこうした技術が必要かというと、「Google Glass」に代表されるようにカメラ付きのウエアラブルデバイスなどを身に付けたままでトイレに入った場合、自動的に録画をとめるなどの措置をとるために必要であるという。社会に受け入れられるIoTをデザインするには、こうした技術も重要な基礎研究となる。

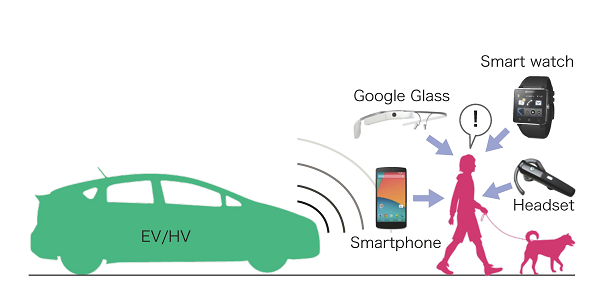

そして、東京大学のわれわれの研究グループで昨年提案したのが、電気自動車やハイブリッド車など静かな車のスマートフォンによる自動検知である。低速度域で静粛性が極めて高いハイブリッド車や電気自動車の登場で、駐車場内などでの人と車の接触事故が増加している。特に後ろから接近された場合は気づきにくい。

人の耳には静かな電気自動車も、実はインバータと呼ばれる装置から、高周波領域で特徴的なスイッチング雑音と呼ばれるノイズが出ている。人の耳には聞こえにくい高周波の音もスマートフォン内では難なく検出できる。条件が良ければ車両最接近の10秒前、最悪でも2秒前にユーザーに警告することができる。

スマートフォンやウエアラブル技術を用いて、生身の人間では気づきにくいシグナルを自動検出するという点において、本研究を大きな意味でとらえれば人の五感の拡張である。

そのほか、スマートフォンには思いのほか多くの持ち主に関する行動履歴が蓄積されている。加速度センサや位置情報、環境音などのデータと場所が持つ意味や常識を組み合わせることで、「運動中」「会話中」「勉強中」「就寝中」といった人の行動履歴に関する高次元のコンテキストを推定する研究は、長年にわたって各地で実施されている。

今年の9月に大阪で開かれた国際会議「Ubicomp2015」においては、米国ダートマス大学の実験参加者の学生の行動履歴データから、その学生の学業成績のスコアを推定する技術が発表された。

学期の最中どの程度パーティーに参加したか、他人とコミュニケーションをとったか、勉強にどのぐらい時間を割いたか、そして、ストレスや睡眠時間の変化がどうだったかといった情報を組み合わせることで、4段階の成績をプラスマイナス0.17の精度で予測することができたそうである。

IoTが本当の革命となるために必要なこと

今回紹介したスマートフォンの活用事例は、発表されている数多くの論文の中のごく一部にすぎない。現在、スマートフォンや市販のウエアラブルデバイスを使った研究は、旬を迎えている。

ただ、筆者は、IoTの本当の革命は、スマートフォンとは独立したサービスが本格的に普及したときに初めてやってくるのではないかと考えている。

スマートフォンは魅力的なプラットフォームであるものの、ほぼユーザー1人に対して1台が紐づけられたデバイスである。モノの数は人の数よりもずっと多いわけで、スマートフォンを中心としたサービスは、本質的にはヒト中心のモバイルやウエアラブルサービスである。

ヒトと切り離されたモノ同士が会話するプラットフォームをつくることができれば、真のIoTサービスが実現可能であると考える。

コンピュータがモノにとけ込むためには、さらにいくつかのイノベーションが必要だろう。われわれは、電子回路自身の製造法のイノベーションとエネルギーに関するイノベーションが特に重要になると考えている。

半導体の集積技術により、小さく速いコンピュータをつくることができるようになってきた。しかしながら、シリコンは固く、折り曲げると折れてしまうし、金属の配線は切れてしまう。

これが電子機器がいつまでたっても板や石ころのように固い根本的な原因である。この問題に真っ正面から取り組み、柔軟な電子回路を作成しようとしているのが、東京大学の染谷教授らのグループである。

2013年に発表した世界最軽量、最薄の柔らかい電子回路は、薄さが2ミクロンとキッチンラップの5分の一しかなく、柔軟性に富みくしゃくしゃにしても壊れることがないという。ヒトの肌に貼付けても凹凸を吸収しぴったりと密着する。

残念ながら、こうした柔軟性をもつ有機半導体による回路作成は研究段階にあり、まだ大量生産できるプロセスを確立するにはもう少し時間を要する。

ただし、単純な導体パターンであれば、3Dプリンタや家庭用のインクジェットプリンタを用いた実装が可能になっている。電子回路を内部に組み込める3Dプリンタの開発については、ハーバード大学の研究室からのスピンオフ起業であるVoxel 8などが手がけている。

また、紙やフィルム上に家庭用のインクジェットプリンタを用いて電子回路を印刷する技術については、三菱製紙や東京大学の筆者のグループ、マイクロソフトリサーチ、ジョージア工科大学などが技術開発に関わって設立されたAgICが手がけている。

そして、IoT実現のもうひとつの解決すべき課題が、給電の問題である。電子機器の性能向上はムーアの法則と呼ばれる経験則に従って、1年半におよそ2倍という成長を永年続けている。カメラの解像度、CPUの処理速度、メモリの量など多くの指標がこれに当てはまるが、バッテリーの容量についてはこうした半導体の集積密度とは元来無関係である。

バッテリー性能自体に毎年改善は見られているものの、ムーアの法則とはほど遠い成長スピードである。現状でもスマートフォンと周辺デバイスは、毎日儀式のように充電しなければならない。今後IoT機器が増えるにしたがって、充電、もしくは電池交換はより深刻な課題となることは間違いない。

この問題を根本的に解決するには、環境中に漂うエネルギーを利用する「エネルギーハーベスティング」あるいは、電波を使ってデータを送るがごとく、電力を送る無線電力伝送を用いることが有効であろう。

エネルギーハーベスティングは、太陽電池が最も有名な例であるが、温度差や振動を使った物等たくさんの方式が提案されている。IoTを意識したとき、元来、通信と相性が良いのは電磁波を用いたRFエネルギーハーベスティングである。身の回りには通信や放送等で少なからず電磁波が利用されている。この微弱な電磁波から電力を取り出し電子機器の動作に用いることができる。

ただし、その量はごくわずかで、数年前までは電力として取り出してもたいした機器を動かすこともできず、何の役にも立たなかった。ところが、電子機器自体の消費電力がどんどん低下していることから、たとえばTV塔から飛んでくる電波等でも有効に活用する術が広がってきた。

筆者らも、東京タワーから到来するTV放送用の電波を6.5km離れた東京大学で受信し、無線温度センサーを約1分間隔で動作させることに成功した。TV塔からの電波回収は同時期にIntelも発表していたが、IoT用の無線センサ機器を自律動作させたのは世界で初めてである。その他にも、2013年には、電子レンジの漏れ電波を回収し、キッチンタイマー等を動作させる報告も行った。

2014年には、ワシントン大学がWi-Fi Backscatterという方式を開発している。10μWというTV等に比べて10分の1以下の弱いWi-Fiの信号から得られる電力であっても動作するチップを開発し、環境中に存在するWi-Fiの信号を巧みに反射することで無電源でセンサデータなどを送ることに成功した。

われわれが開発した技術も、このワシントン大学の技術も研究として将来の可能性を定量的に示すことに成功してはいるものの、実用にはまだまだ克服しなければならない問題が多く存在する。またこうした環境中の電磁波だけを使ってスマートフォンを駆動させることは残念ながら今のところ無理である。環境設置型のカメラやセンサ等、うまい使い道を考えることで、今後のイノベーションが期待される分野である。

以上、これまで3週にわたってIoTの歴史から、社会への受容性、今後の展望等について述べてきた。技術的な内容に偏った記事であったため伝わりにくい点もあった点を反省している。第4回については、質問やコメントを広く受け付け、いただいたフィードバックに基づいて深堀するほか、さらに新たな事例を紹介してみたい。

参考文献

Masaru Takagi, Kosuke Fujimoto, Yoshihiro Kawahara, and Tohru Asami. 2014. Detecting hybrid and electric vehicles using a smartphone. In Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp ’14). ACM, New York, NY, USA, 267-275. DOI=10.1145/2632048.2632088

(http://doi.acm.org/10.1145/2632048.2632088)

Mingming Fan, Alexander Travis Adams, and Khai N. Truong. 2014. Public restroom detection on mobile phone via active probing. In Proceedings of the 2014 ACM International Symposium on Wearable Computers (ISWC ’14). ACM, New York, NY, USA, 27-34. DOI=10.1145/2634317.2634320

(http://doi.acm.org/10.1145/2634317.2634320)

R. Shigeta et al, “Ambient RF Energy Harvesting Sensor Device With Capacitor-Leakage-Aware Duty Cycle Control,” IEEE Sensors Journal, Vol. 13, No. 8, pp.2973-2983, July 2013.

R. Vyas et al, “E-WEHP: An Embedded Wireless Energy Harvesting Platform for Powering on Sensors using existing, ambient digital TV Signals present in the Air,” IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques, Vol. 61, No. 6, pp. 2491-2505, June 2013.

Rui Wang, Gabriella Harari, Peilin Hao, Xia Zhou, and Andrew T. Campbell. 2015. SmartGPA: how smartphones can assess and predict academic performance of college students. In Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp ’15). ACM, New York, NY, USA, 295-306. DOI=10.1145/2750858.2804251

(http://doi.acm.org/10.1145/2750858.2804251)

Vitor F. Pamplona, Ankit Mohan, Manuel M. Oliveira, and Ramesh Raskar. 2010. NETRA: interactive display for estimating refractive errors and focal range. In ACM SIGGRAPH 2010 papers (SIGGRAPH ’10), Hugues Hoppe (Ed.). ACM, New York, NY, USA, Article 77 , 8 pages. DOI=10.1145/1833349.1778814

(http://doi.acm.org/10.1145/1833349.1778814)

Yoshihiro Kawahara, Steve Hodges, Benjamin S. Cook, Cheng Zhang, and Gregory D. Abowd. 2013. Instant inkjet circuits: lab-based inkjet printing to support rapid prototyping of UbiComp devices. In Proceedings of the 2013 ACM international joint conference on Pervasive and ubiquitous computing (UbiComp ’13). ACM, New York, NY, USA, 363-372. DOI=10.1145/2493432.2493486

(http://doi.acm.org/10.1145/2493432.2493486)

*本連載は、毎週火曜日に掲載予定です。