圧勝アマゾン。「5G時代」にも天下は続くのか

2015/07/17, NewsPicks編集部

ネット四天王のモバイル戦略(クラウド・データ編)

圧勝アマゾン。「5G時代」にも天下は続くのか

2015/7/17

アップル、グーグル、フェイスブック、そしてアマゾン──。ネット業界をリードする4社は、5Gのモバイル環境が当たり前の環境になったとき、どのようなビジネスを描いているのか。ネット四天王の現状と今後を、アナリスト集団ロンジンの編集委員長、泉田良輔氏が展望。「クラウド・データ編」、「コンテンツ編」の2回にわたって解説する。今回はクラウド・データ編。モバイルファースト時代に必要なクラウドインフラ・ビジネスのあり方を問う。

アマゾンが出した衝撃的なデータ

フェイスブックやグーグルの経営陣による証券アナリスト向けのプレゼンテーションを聞いていると、必ず「モバイル」というキーワードが入ってくる。「モバイル戦略」をテーマに記事を書いているのに、議論をすり替えてしまうようで恐縮だが、「モバイル戦略」をテーマにすること自体がナンセンスという気がしている。

その理由は、「モバイルをどうしようか」を考えるのはひと昔前の話であり、「会社の戦略を考えること、すなわち戦略自体がモバイルを含んでいる」と考えるべき時代だからである。

従って、本稿では企業の動きを見ながら、各企業がどういった方向にかじを切っているかを見ていきたい。

さて、NewsPicksのような情報に聡い読者ならばすでにご存じだろうが、クラウドサービス関連で2015年4月に衝撃的なデータが公開された。アマゾン・ドット・コムが決算資料として、正式に「アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)」の売上高と営業利益を開示したのだ。

それまでも、米調査会社のシナジーリサーチグループ(Synergy Research Group)が、クラウド・インフラストラクチャー・サービスの売上高を四半期ごとに公開していた。それはそれで、今回の数字と照らし合わせてみれば、相当程度正確だったと言える。

過去のデータについても信頼が置けるという意味で貴重なのだが、やはり今回業界最大手のアマゾンから正確な数値が投資家説明向けに開示された意味は大きい。

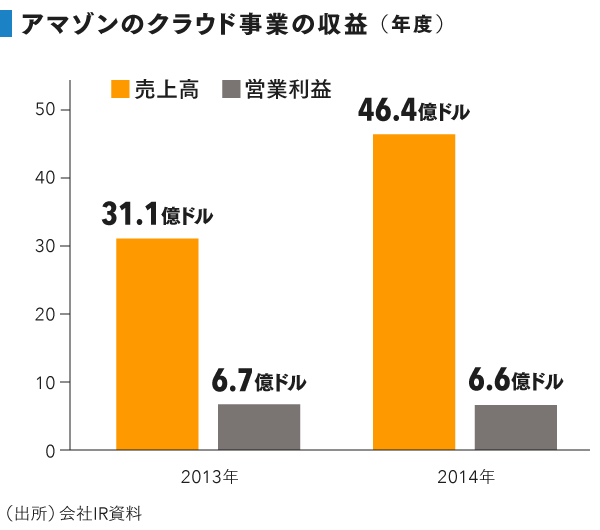

さて、まずはそのアマゾンのクラウドサービスに関する数値を見ていこう。

2015年第1四半期のデータをもとにTTM(過去12カ月)の売上高は51億6000万ドル。1ドル122円換算で、約6300億円にあたる。アマゾン全体の売上高に占める割合は6%程度であるが、無視できない規模に育ってきている。「アマゾン=eコマースサイトを運営している会社」という認識が少しでも変わってくるのではないだろうか。

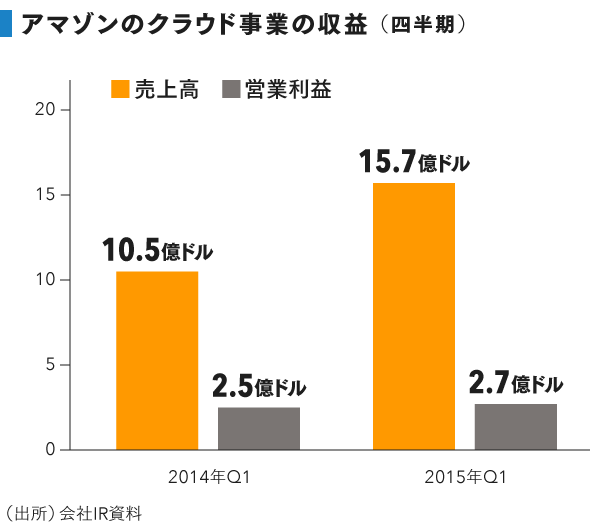

また、2015年第1四半期(1ー3月期)のAWSの売上高は15億6000万ドル(1ドル122円換算で1910億円)、オペレーティング・インカム(営業利益の概念に近い)は2億6000万ドル(同323億円)に達している。売上高の年成長率は49%、営業利益率は17%となっており、立派な高成長・高収益事業と言ってよい。

ちなみに、NTTデータの2015年3月期の売上高は1兆5000億円で、営業利益は840億円。また、同社の2016年3月期の売上高成長率の予想が2%、営業利益率予想が6.5%であることを考えれば、AWSの勢いと規模がよくわかる。もちろん同じ事業内容との比較ではないのでフェアではないが、日本のICT企業で真剣に海外市場の取り込みをしているNTTデータと、規模とスピード感の違いを認識してもらえるだろう。

さて、少し話はそれるが、アマゾンやグーグルのクラウドサービスも実際にはシステムインテグレーターが取り次いだり、関与したりすることも多い。したがって、クラウドサービスだけが存在するというよりは、ICT産業のクラウドへの関わり方が変わってきているとも言える。

ITベンダーへ取材すると、顧客のリスエストにより、アマゾンなどグローバル大手のクラウドサービスを利用するケースも多いが、顧客ニーズを把握した後に、ITベンダーの判断でコスト面からもグローバル大手のクラウドサービスに誘導することもあるという。一部のシステムインテグレーターもデータセンターを保有しており、セキュリティの重要度が高いものであればプライベートクラウドを利用するケースもあるが、実はICT産業も、インフラの変化に柔軟に対応しつつ新たな事業モデルを構築しつつある。

アマゾンのAWSの業績数値を見ると、ITベンダーのビジネスがすべて奪われるような勢いを感じるが、実際には、ICTを構築する側、利用者が柔軟に対応していると見ている。

そうしたクラウドサービスプレーヤーの規模拡大と、クラウドサービスの価格下落が進む中で、アプリケーションを扱うサービスプロバイダーが、「安価で安定したクラウドサービスを利用してどのようなサービスを打ち出せるか」に競争はシフトしつつある。

クラウド市場を牛耳る「AMIGO(アミーゴ)」

本稿は、「ネット四天王のモバイル戦略(データ・クラウド編)」というお題ではあるが、クラウドサービス、つまり外部にICTインフラを公開・提供して収益を得るという意味では、ネット四天王(アップル、アマゾン、グーグル、フェイスブック)の一部の企業しか関与していない。

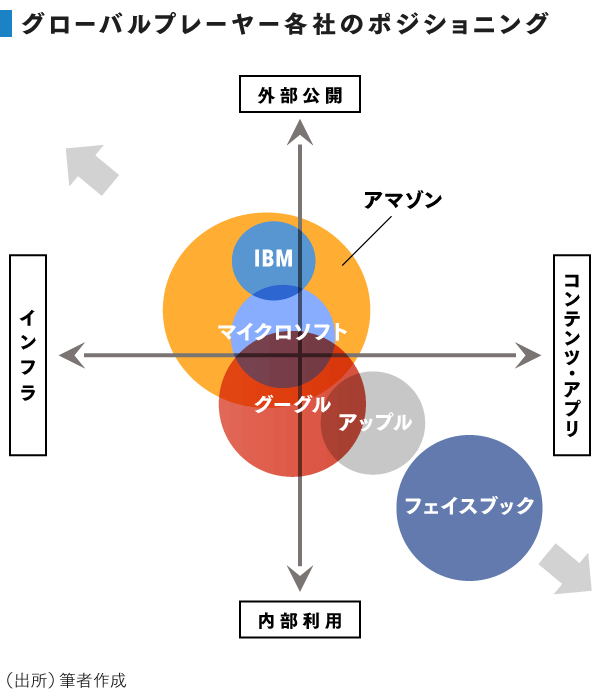

データセンターを外部に積極的に公開しているのは、アマゾンとグーグルだけで、フェイスブックとアップルは自社利用が中心だ。

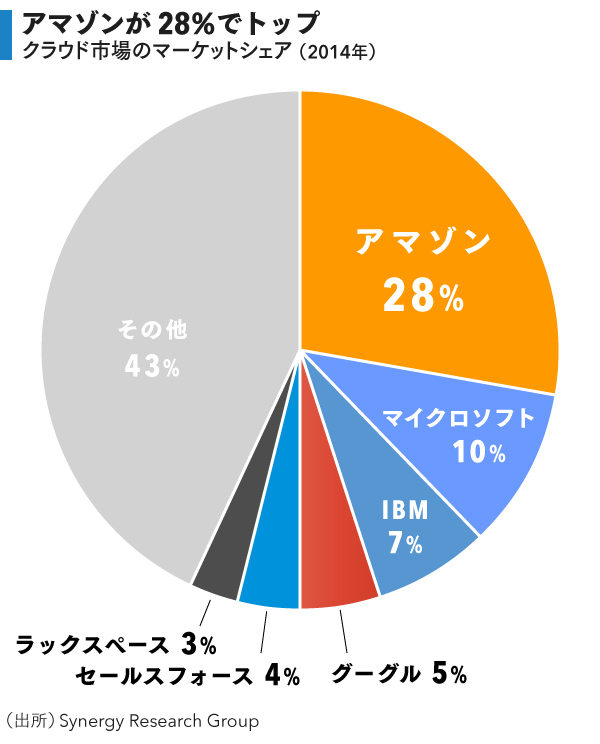

クラウドサービスのグローバルプレーヤーは、アマゾン、マイクロソフト、IBM、グーグルの「AMIGO(アミーゴ)」(Amazon、Microsoft、IBM、Googleの頭文字をとった造語)だ。前出のシナジーリサーチグループによれば、2014年のAWSのシェアは28%であり、その後にマイクロソフト、IBM、グーグルが続いている。

上図は、これまでの内容をもとに、各プレーヤーのポジションをまとめたものである。X軸は「各社がデータセンターをどういった目的として位置付けているか」という観点から「コンテンツ・アプリ軸」「インフラ軸」に分けている。一方、Y軸は「そのデータセンターを外部に公開しているか、内部利用か」に分類している。

結論から言えば、アップルやフェイスブックといったこれまでの内部利用が中心だったプレーヤーは、自社サービスを拡大し、深堀りする中で、データセンターのキャパシティをさらに広げていくことになる。一方で、AMIGOは、これまで通り、外部の需要を取り込みながら自社のデータセンター利用を増やしていくトレンドになるだろう。

ここで、思い出してほしいのが、各社のハードウェアに対する考え方だ。

newspicks.com

プレミアム会員限定の記事です

今すぐ無料トライアルで続きを読もう。

オリジナル記事 7,500本以上が読み放題

オリジナル動画 350本以上が見放題

The Wall Street Journal 日本版が読み放題

JobPicks すべての職業経験談が読み放題

コメント

注目のコメント

アマゾンのAWS。6300億、全社売上の6%、17%の利益率、年成長率49%。重要な数字。

マイクロソフトも完全にクラウドに舵を切りモノにしそうな勢い

単なる規模型のサーバー貸しビジネスでおわるのか、情報を握ることでの更なる発展を遂げていくのかが、ICT分野でのアマゾンの強さを測るバロメーターになりそうですねもはやモバイルではなく、Webサービスの話になってますが、偉大なるAWS。

Webサービスの導入ハードルを下げたのは疑いようのない事実ですね。

AWSでも代表的なのは

・Webサービスサーバー EC2

・データストレージ S3

・ビッグデータ用DB RedShift

・負荷分散ゲートウェイ ELB

はWebサービス業では欠かせないシステムの会社が多いでしょう。

大規模なサービスからスタートアップのサービスまで。とにかく機能の充実と、立ち上げるコストの安さは魅力的。

間違いなくWebサービスを変えた仕組みであることは疑いないですね。

その他、画像配信のキャッシュをさせるCDN機能を持ったCloudFlontなどはモバイルでは特に必須かもしれませんね。

で、VRの話に言及されていたので、VR×AWSでいくと、EC2 のGPUインスタンス。

モバイル2020ではなくモバイル2016くらいのような気もしますが、VRをスマホの弱いGPUで動かすとどうしても表現や処理能力に限界が来ますが、その処理自体をGPUインスタンスに託すことができ、高度な3D処理も可能になりVRの利用も想定されますよね。

ゲームには適用しにくいですが、モバイルの回線の細さやスペックの低さ(PCと比べて)を考えると、VRの検討ではEC2 GPUインスタンスの活用もひとつの選択肢に入ってくるでしょう。

この記事の著者 / 編集者

この連載について

- 246Picks

新着オリジナル記事

配信メディア

今日のニュース

- 67Picks