超一流が育つ、大阪桐蔭の「甲子園を超越する指導法」

2015/7/27

今とは違う、10年前の大阪桐蔭の評価

帰途に就く大阪桐蔭ナインを乗せたバスの中をのぞきこむと、肩を落とした西谷浩一監督、有友茂史部長の姿が確認できた。

2004年夏、大阪府大会決勝戦後のことである。

PL学園との2日間におよぶ熱戦に敗れた大阪桐蔭は、言葉少なに球場を後にして、絶望の深淵(しんえん)に突き落とされていた。

大阪桐蔭の指導が、今ほど、評価されていなかった頃の話である。

「それ以前」の中村剛也、「それ以後」の森友哉

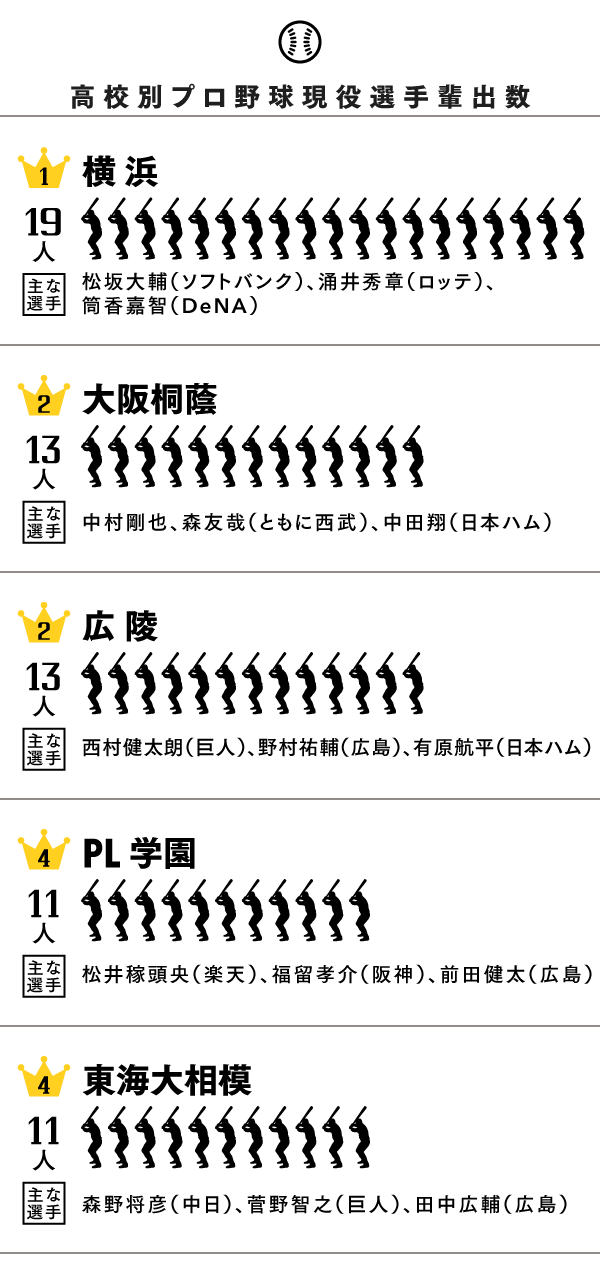

それが2015年、同校出身選手は、西武のクリーンアップトリオ、浅村栄斗、中村剛也、森友哉をはじめ、元メジャーリーガーの西岡剛(阪神)、侍ジャパンの主砲・中田翔(日本ハム)や中日の平田良介、阪神の藤浪晋太郎など13人にのぼり、昨夏の4度目の全国制覇を含め、大阪桐蔭は今、野球界を席巻している。

しかし実際、冒頭の一件の前と後、西武の選手を例にとって言うと、中村剛也は「それ以前」の選手で、浅村と森は「それ以後」の選手なのである。世間的評価を受けていなかった時代とその後の時代、その間、大阪桐蔭はどのような道を歩んできたのだろうか。

立ち上げから一貫した指導方針

有友が常々、言っていたことがある。

有友は天理高校、天理大学を出て、大阪桐蔭の前身、大阪産業大学高校大東校舎に赴任。大阪桐蔭の立ち上げ当初からチームに携わっている。

「うちが、やることを変えたわけではないんですよね。たとえば浅村の代(2008年)で優勝しましたけれど、その年と、中田の代(2007年)のチーム、その2年前の辻内・平田のチームやそれ以前と違うかって言ったら、何も違わない。一緒なんです」

「ただ周りの評価が違っただけなんです。中田のような選手がいると1人だけが注目されて、それが大阪桐蔭のように思われてしまいますけれど、チームとしてやっていることは一緒なんです。周りの評価と自分たちがやってきている手ごたえとのギャップは常にありました」

高校野球は通過点

そう、大阪桐蔭は、実は何も変わっていないのだ。もちろん、微調整はしてきている。ビッグマッチをことごとく落としてきたことで、それが指揮官・西谷浩一の中での糧となり、研さんを積み重ねてきた。

ただ、それはあくまでも、「甲子園」を前提とした大会の勝ち方の話であって、選手を育てるという論点ではない。

一貫していたのは、高校野球では終わらない、先を見据えた指導である。甲子園を目指すが、それと同時に野球選手としてのゴールも先に置く。高校野球の先にある舞台を常に意識してきたのが大阪桐蔭というチームなのだ。

甲子園大会で春夏通算4度の優勝を誇る西谷監督。8月末から開催される18歳以下の野球ワールドカップでは日本代表を率いる。(写真:北川外志廣/アフロ)

12与四死球の辻内を続投させた信念

忘れられない試合がある。

冒頭の試合のあと、同じ年の秋に行われた大阪大会4回戦でのことだ。上宮太子と対戦した大阪桐蔭は、その年のセンバツを経験した4番・平田良介(中日)を擁したが、この試合で7回コールド負けを喫してしまったのだ。

敗因は、この秋からエースを務めた辻内崇伸(元巨人)の乱調だった。

のちに(2005年夏)1試合19奪三振の甲子園タイ記録を達成するなど、重いストレートを武器としていた辻内だが、入学当初からその力が証明されていたわけではなかった。メンタルに課題があり、その影響は、多くの場合、制球難として表れていた。2004年春の公式戦で場数を踏み、夏の大阪府予選でも登板していたが、制球難が顔を出した。

1、2回とも、三者連続四球のあと、三者連続三振。2イニングだけで試合時間1時間を超す“辻内劇場”だった。そのあと、本塁打を浴びて畳みかけられて敗れた。

しかし、このとき、指揮官の西谷は、12与四死球の辻内をマウンドから降ろさなかったのだ。

藤浪晋太郎は高校時代に成長

筆者が想像するところ、西谷の指導の特徴は、この粘り強さだ。高校野球の大会がすべてトーナメント戦で行われることを考えれば、負けないチームをつくらなければならず、なるべく、制球力のある投手を徴用したくなるものだ。

しかし、西谷はそういうことを選ばない。エースと決めた投手は、負けそうな試合展開であっても、選手らの成長を考え、粘り強く待ち、成長を促す。この当時で言えば、1学年下に、制球力を武器としてシニアリーグ時代に全国制覇をした松原靖幸という投手がいたのだが、彼に頼ることはしなかった。

実は藤浪晋太郎も、高校3年時に春夏連覇を果たすまでは、勝負どころでもろさを見せる投手だった。2年夏の大阪府大会決勝では4点リードから炎上し、同年秋の近畿大会準々決勝でも、終盤に集中打を浴びて敗れている。

それでも西谷は、早期に藤浪を降板させることはなかった。

クセは個性と受け止める

そうした粘り強い指導は打撃指導においても、変わることがない。

浅村、中村、森、中田、平田を見てもわかるように、大阪桐蔭の選手たちの特徴は、それぞれのバッティングの型が違う。足を上げる選手もいるし、そうでない選手、トップのつくり方もそれぞれで、わかりやすく言えば、多少のクセがあってもそれを個性と受け止め、そのままの状態で育て上げるのだ。

特に、クセが大きかった平田への指導姿勢は典型的な例だ。

平田は高校時代、足をその場でステップしていくが、左足を前にステップしたとき、3塁側に流れるアウトステップという悪癖を持っていた。身体を動かしながら体重移動していかないと打てないタイプなため、弱点はかなりあった。

それでも、西谷は「短所を削って長所が削られるくらいなら」と初球からフルスイングができる平田の個性を殺さない指導を選んだ。

「平田にカチッとしたフォームで打たせたことがあるんです。でも、そうすると平田の良さは生きなかったんですよね。それで、長所を生かす考えになりました」

「あるときに、秋山幸二(元西武など)さんの高校時代の映像を見ることがありました。それを観ると、あんまりいいフォームには見えなかったんです。秋山さんのような選手でもこんな打ち方やったんやと思ったときに、高校時代は、そこまでいじらなくてもいいんじゃないかなと思ったんです」

今の平田を見てどう思うだろうか。中日でクリーンアップを打っている今の彼は、アウトステップの兆候は見られないし、今はカチッとしたフォーム=穴のない打ち方になっている。でも、打席でのアグレッシブな姿勢は高校のときから変わらない。

中田翔にも欠陥があった

今、プロにいる選手たちも同様である。

中村は高校時代、右肩にバットを乗せてリズムを取っていた。その動きが打撃への構え遅れにつながると指摘されたが、彼のルーティンを守った。

中田についても、始動に入ると左脇が空く致命的な欠陥があった。今も、完璧とは言わないが、それについても「この左脇はいずれ直さないといけないと思います。でも、これは、少しずつ改善していくもの」と西谷は矯正しなかった。

浅村に関しては左足を高く上げるフォームが打撃の不安定さを招いたが、今では、彼の持ち味である。

粘り強い指導で黄金期突入

西谷監督が大事にしたのは振っていく姿勢を殺さないこと。いわゆる、個性を潰さなかったことだった。

そうした指揮官、いやチーム全体の粘り強い指導が、2008年夏に17年ぶりの全国制覇を果たし、2012年には春夏連覇。2014年夏の制覇へと実を結んだわけである。

しかし、なぜ、西谷は、そこまで粘り強く、我慢強い指導ができたのだろうか。西谷は1998年に監督に就任、一時コーチに戻った期間を除くと2005年夏まで甲子園の土を踏めなかったわけだが、彼は何を信念にしていたのか。

OBの頑張りが精神的支柱

取材ノートを確認すると、西谷の確信とも取れる言葉が出てきた。

「大阪でも、甲子園でも勝てなかった時期が確かにありました。僕の力不足でね。でも、その中でも、精神的支柱になるものはありました。それは、OBたちの頑張りです。大学や社会人でOBのみんながレギュラーになっている、あるいは、プロで活躍している。これは大きかったですね」

「高校野球では負けているけれど、やり方が間違っていたわけじゃないんだろうな、という精神的な支えになりました。最近は高校野球でも結果が残るようになりましたけれど、本当に何も変えてないんです。コーチのときも勝ちたかったし、手を抜いたことはないし、ずっと、前から勝ちたいと思ってやってきました」

「ただ、常に思っていたのは『高校野球で終わらない、もっと上の野球を見せてやりたい』という想いなんです。僕がここに来たときは、とにかく高校野球で終わる選手が多かった。プロに入るには能力が必要ですから簡単ではないですけれど、野球をどこまで追求できるか。それは目指せると思う。甲子園の向こうに、大学野球、社会人、プロ、いい世界があるというのを教えていきたいんです」

高校野球で満足してはいけない

昨今は、OBたちの多くがオフになると大阪桐蔭のグラウンドで練習をする。

それは現役選手たちに、大学や社会人、プロの舞台の素晴らしさを肌で感じてほしいと、指揮官たちがなるべく帰ってくるようにお願いをしているからだ。

辻内は高校時代、当時大学4年生の岩田稔(阪神)と練習をしていたし、中田は中村の隣でロングティーを打っていた。浅村の兄が自身の先輩にあたるということで、西岡は常に浅村を気にかけていた。プロ・アマ規定があるために、OBであってもプロである彼らが指導することはできないが、一緒に練習をすること、同じ空気を吸うことで感じることもあったはずである。

西谷が言う。

「うちは歴史の浅い学校ですけれど、OBたちに帰ってきてもらうことで伝えられることがあった。それが今は、うちには伝統はないですけれど、年輪が出てきていると感じています」

高校野球で満足するのではいけない。

そうした指揮官のメッセージが、今、かたちになっている。(文中敬称略)

(取材・文:氏原英明)